gut einen Monat ist der erste Jahrestag des Kriegs im Sudan her. Aus dem Blick der Weltöffentlichkeit ist der Konflikt bereits wieder weitgehend verschwunden. Zunehmend zeichnet sich allerdings ab, dass die Region Darfur im Westen des ostafrikanischen Landes einmal mehr zum Schauplatz schwerster Kämpfe und Verbrechen wird. Human Rights Watch spricht in einem aktuellen Bericht von ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Merga Yonas Bula erklärt, warum die internationale Gemeinschaft eine historische Chance verpassen könnte, weitere zivile Opfer zu vermeiden.

Zudem erwarten Sie weitere Analysen, News und Artikel rund um das Thema Afrika.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

In der Weltöffentlichkeit wird der Krieg im Sudan weitgehend ignoriert. Dabei hat der schon Tausende Leben von Zivilisten gefordert und eine unvorstellbare humanitäre Krise ausgelöst. Seit Beginn des Krieges im April 2023 ist die westliche Region Darfur ein heftiges Schlachtfeld zwischen den Truppen von Generalleutnant Abdel Fattah Al-Burhan, dem Befehlshaber der sudanesischen Streitkräfte (SAF), und dem Anführer der schnellen Eingreiftruppe (RSF), General Mohamed Hamdan Dagalo, auch bekannt als Hemedti.

Nun scheinen sich die Kriegshandlungen noch mehr auf Darfur zu konzentrieren. Die Nachrichten aus der Region deuten auf einen Völkermord hin. Bereits zwischen 2003 und 2008 wurden schätzungsweise 300.000 Menschen von der SAF und den damaligen Janjaweed-Milizen, den Vorgängern der RSF, getötet.

Am 9. Mai veröffentlichte Human Rights Watch einen 218 Seiten dicken Bericht, in dem die Organisation behauptet, dass zwischen April und November 2023 “ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit” durch die RSF und ihre arabischen Milizen, darunter die Dritte-Front-Tamazuj, stattgefunden haben.

Mehrere Faktoren haben dazu beigetragen, dass Darfur zum Epizentrum des Krieges geworden ist. So hat die Region Personen wie Muse Hilal, Stammesführer und Vorgänger von Hemedti, hervorgebracht. Diese hätten eine breite Anhängerschaft in der Region, meint Jihad Mashamoun, ein sudanesischer Politologe und ehrenamtlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für arabische und islamische Studien an der Universität von Exeter, gegenüber Table.Briefings. Die Region sei auch eine Route für den Waffenschmuggel durch den Tschad und nach Darfur für die RSF, fügte Jihad hinzu.

Obwohl der Bericht von Human Rights Watch nicht die Zahl der Todesopfer nennt, drängt er alle Regierungen und internationalen Institutionen, einen möglichen Völkermord, begangen von den bewaffneten Gruppen, zu untersuchen.

Der Krieg im Sudan und die Gräueltaten in Darfur haben dazu geführt, dass die Vereinten Nationen (UN) und die Afrikanische Union (AU) nicht mehr in der Lage sind, ein Waffenembargo zu verhängen oder Friedensmissionen zu entsenden.

Tirana Hassan, Exekutivdirektorin von Human Rights Watch, warnt diese Institutionen und andere Regierungen, dass “die in El Geneina begangenen groß angelegten Gräueltaten als eine Erinnerung an die Gräueltaten gesehen werden sollten, die eintreten könnten, wenn keine konzertierten Maßnahmen ergriffen werden.” Die internationalen Institutionen “müssen jetzt handeln, um die Zivilbevölkerung zu schützen,” fügt sie hinzu.

Mohamed Osman, Forscher und Autor des Berichts von Human Rights Watch, beklagt die Doppelmoral von UN und AU: “[Sie] können nicht sagen, dass sie an der Seite der Menschen im Sudan stehen und weiterhin solidarisch sind, aber bei Maßnahmen für die Menschen, die Hilfe brauchen, nicht vorankommen.”

Obwohl der Bericht die beiden Institutionen auffordert, ein “bewaffnetes Embargo” zu verhängen, bestand ihre beste Lösung bisher in Telefonaten mit Al-Burhan und Hemedti.

Jihad erklärt gegenüber Table.Briefings, dass die Idee, eine Friedenstruppe zu entsenden, nicht zu realisieren sei, da sie von der Zustimmung beider Seiten – von al-Burhan und Hemedti – abhängig sei. Jihad argumentiert, dass “die SAF dies nicht akzeptieren wird, weil sie dies als eine Invasion ansieht, die möglicherweise von Hemedti angezettelt wird – von dem viele glauben, dass er enge Beziehungen zu zivilen Gruppen unterhält.”

Aus Berichten geht hervor, dass in den dreizehn Monaten seit Kriegsbeginn im Sudan die Hälfte der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen ist – 25 Millionen Menschen, darunter 14 Millionen Kinder. Außerdem hat der Krieg bisher mehr als acht Millionen Menschen vertrieben, die Hunger und Krankheiten ausgesetzt sind.

Die große Frage wird sein, wie sich die herannahende humanitäre Katastrophe abwenden lässt, wenn keine der erforderlichen Interventionen stattfindet.

Für Jihad ist die einzige Lösung, die Unterstützung für al-Burhan und Hemedti einzustellen und stattdessen die Zivilbevölkerung bei der Bildung einer Regierung zu unterstützen. Er erklärte gegenüber Table.Briefings, dass dieser Ansatz ihre Behauptung, für Zivilisten und Demokratie zu kämpfen, zunichte macht. “Keine ihrer Behauptungen ist wahr. Ihre Absicht ist es, an der Macht zu bleiben”, sagt Jihad.

Durch Sanktionen und andere Formen des Drucks sollten auch die externen Akteure, die die beiden Generäle unterstützen, in die Knie gezwungen werden, fordert Jihad.

“Mit Druck meine ich nicht nur einen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern wirklichen Druck, indem man zum Beispiel jedes Flugzeug aus den Emiraten blockiert, das Waffen an die RSF schickt”, meint Jihad. “Dasselbe sollte auch mit Al-Burhans Verbündeten gemacht werden.”

Die Serie von Störungen bei Internetkabeln in Afrika reißt nicht ab. Vor zwei Wochen waren Inseln im Indischen Ozean betroffen, davor mehrere Länder in Ostafrika. Schon seit Februar gibt es Störungen im Roten Meer bei Ägypten. Zum bisher schwersten Ausfall kam es Mitte März in Westafrika. Vier Kabel gingen gleichzeitig offline, darunter das West Africa Cable System (WACS) und das Africa Coast to Europe (AEC). WACS besteht aus rund 16.000 Kilometern Kabeln, die zwischen Europa und Südafrika verlegt wurden. Der Internetverkehr musste umgehend auf unbeschädigte Kabel umgeleitet werden. Techniker kreisten schnell die Störungen auf ein Gebiet in der Nähe von Abidjan vor der Elfenbeinküste ein.

Der Economist schrieb von “Africa unplugged”. Internetverbindungen, etwa in Liberia und Benin, fielen auf 20 Prozent der normalen Kapazität, in der Elfenbeinküste sogar auf drei Prozent. Nigeria, Ghana und Burkina Faso waren ebenfalls stark betroffen. WLAN-Systeme in mehr als einem Dutzend Ländern funktionierten nicht. “In mehreren afrikanischen Ländern haben die meisten Kabel keine Stichleitungen, sodass tatsächlich nur ein Glasfaserkabel ins Land gelangt. Der Internetverkehr aus diesen Ländern stoppt grundsätzlich, wenn das Kabel reißt“, so Associate Professor Jess Auerbach Jahajeeah von der University of Cape Town.

Viele Unternehmen konnten zeitweise nicht mehr ihre Geschäfte abwickeln. Die Auswirkungen waren bis ins tausende Kilometer entfernte Südafrika zu spüren, wo der Cloud von Microsoft fast den ganzen Tag nicht erreichbar war und E-Mails und MS Teams ausfielen. Auch bei Vodacom, Südafrikas Mobilfunkgigant, gab es kurzzeitig kaum Datenübertragung. Obwohl in Westafrika einige der Verbindungen relativ schnell wieder hergestellt werden konnten, dauerte es Wochen, bis die Kabel wieder gewohnte Geschwindigkeiten lieferten.

Störungen von Unterseekabeln sind überwiegend auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen, vor allem Fischerei in seichten Gewässern oder in der Nähe von Häfen. Von den rund 100 jährlichen Zwischenfällen werden zwei Drittel durch Fischtrawler verursacht, die Anker über den Meeresgrund ziehen, die sich in den Kabeln verfangen. “Vorsätzliche Sabotage und Haibisse kommen äußerst selten vor“, schreibt das Beratungsunternehmen TeleGeography, das Trends in der globalen Telekommunikationsindustrie untersucht.

Gelegentlich weisen Kabel Ermüdungserscheinungen auf und brechen. Bei fast einem Fünftel der Unterbrechungen ist die Ursache schwierig festzustellen, auch deswegen, weil die Kabel oft mehrere Kilometer unter Wasser liegen. In Westafrika stellen Unterwasser-Erdrutsche und -Erdbeben eine unkalkulierbare Gefahr dar. Dort liegen die Kabel im Kongobecken, einem der größten Seegräben weltweit. So gehen Experten davon aus, dass die Internetunterbrechung im März durch einen Erdrutsch im Meer ausgelöst worden ist.

Vor knapp zwei Wochen war Ostafrika von Ausfällen betroffen. Ein wichtiges Glasfaserkabel unter Wasser war beschädigt und bremste die Internetgeschwindigkeit der Region bis nach Südafrika aus. Der größte Anbieter der Region, das kenianische Unternehmen Safaricom, versicherte, die Störungen so gering wie möglich zu halten. “Wir haben einen Ausfall bei einem der Unterseekabel, die den Internetverkehr innerhalb und außerhalb des Landes übertragen”, sagte Safaricom in einer Mitteilung.

Das Eastern Africa Submarine Cable System (EASSy), ein Unterseekabel-System, das die Internetverbindungen im Osten des Kontinents aufrechterhält, war unterbrochen. EASSy hatte seit seiner Inbetriebnahme 2010 die höchste Bandbreite, bis zwei Jahre später das westafrikanische Gegenstück WACS ans Netz ging. Erhebliche Störungen wurden aus Kenia, Ruanda, Malawi, Mosambik und Madagaskar gemeldet. Es dauerte vier Tage, bis alle Kabel wieder “fast normal” Daten übertrugen. Hierzu musste die Léon Thévenin, ein Kabel-Legeschiff, das dem französischen Telekommunikationsunternehmen Orange S.A. gehört, aus Kapstadt angefordert werden. Es ist das einzige Spezialschiff dieser Art in Subsahara-Afrika.

Ende April kam es zu Unterbrechungen auf den beiden Inseln Mauritius und Réunion im Indischen Ozean. Hier war das South Africa-Far East (Safe)-Kabel betroffen, das Südafrika über die Inseln mit Indien und Malaysia verbindet. Die SBM-Bank in Mauritius konnte am normalerweise geschäftigen letzten Freitag des Monats kaum Transaktionen vornehmen. “Aufgrund eines technischen Problems mit dem Internet-Unterseekabel sind einige unserer Dienste, darunter unsere Geldautomaten, Kassenterminals und Karten, derzeit vorübergehend nicht verfügbar”, musste die Bank eingestehen.

In Afrika, anders als im Rest der Welt, ist die Zahl der Internetkabel nach wie vor zu gering. Während Dutzende Kabel Nordamerika und Europa verbinden, sind es in Afrika nur eine Handvoll. Auch reduzieren fehlende Datenzentren die Internetkapazität, sodass viele lokale Webseiten auf Servern außerhalb des Kontinents liegen.

Zudem gibt es nicht genug innerafrikanische Kabel. Stattdessen verläuft der Internetverkehr über die Kabel entlang der Ost- und Westküste. Viele der Ostküste-Kabel gehen durch das Rote Meer zwischen Afrika und der Arabischen Halbinsel nach Europa. Drei weitere durchtrennte Kabel dort konnten bisher noch nicht repariert werden, was die Ausfälle im Osten Afrikas verschlimmerte. Die Kabel wurden von einem Anker eines treibenden Schiffes beschädigt. Die Besatzung hatte es aufgegeben, nachdem Huthi-Rebellen es beschossen hatten.

Die staatliche Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) nutzt zur Förderung privatwirtschaftlicher Strukturen in Entwicklungs- und Schwellenländern Private Equity-Fonds und Zwischengesellschaften in Offshore-Finanzzentren (OFCs). Mehr als die Hälfte der 316 Beteiligungen der DEG seien 2022 in OFCs ansässig gewesen, heißt es in einer Studie des Netzwerks für Steuergerechtigkeit, die Table.Briefings vorab vorlag. Die wichtigsten Anlageorte seien die Kaimaninseln und Mauritius. Auch 2023 habe sich an der Situation wenig geändert.

Für den Autor der Studie, Christoph Trautvetter, ist nun klar, dass die DEG über OFC-Beteiligungen in mehreren Fällen Steuerzahlungen in Entwicklungs- und Schwellenländern vermieden hat. Negativ wirkten sich etwa Doppelbesteuerungsabkommen von OFCs mit Partnerländern der DEG aus. Trautvetter, dessen Studie vom Hilfswerk Misereor finanziert wurde, nennt ein solches Abkommen zwischen dem Entwicklungsland Kenia und der Steueroase Mauritius. Die DEG habe etwa beim Verkauf von Anteilen an der kenianischen Supermarktkette Naivas einen steuerfreien Gewinn erzielt. “Keine Riesensummen, sondern kleine Millionenbeträge”, sagt Trautvetter zu Table.Briefings. Aber das Beispiel zeige, dass die Aussage der DEG, an keiner Steuervermeidung in Entwicklungs- und Schwellenländern beteiligt zu sein, “nicht haltbar ist”. Er unterstellt der DEG keine Steuervermeidungsabsicht, sondern spricht von negativen Nebeneffekten dieser Art der Finanzierung durch die Entwicklungsbank.

Durch “Steuerflucht” über Offshore-Gesellschaften entgehen Ländern des Globalen Südens Mittel in erheblichem Ausmaß. Diese fehlen etwa zur Umsetzung der Klimawende und der Anpassung an Klimafolgeschäden. Auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) sind schwieriger zu erreichen. In welchem Umfang die OECD-Initiative zur Einführung einer globalen Mindestbesteuerung für Konzerne die Steuervermeidung von Konzernen in ärmeren Ländern nachhaltig verbessern wird, ist umstritten. Die OECD sprach Anfang des Jahres davon, dass dadurch etwa vier Fünftel der sehr niedrig besteuerten Gewinne weltweit von der neuen Mindesteuer betroffen wären. Bislang werden 36 Prozent aller Gewinne weltweit noch niedriger besteuert – laut OECD sänke diese Zahl auf etwa sieben Prozent. Andere Experten hatten sich zuvor vorsichtiger geäußert.

Kritisch beurteilt Christoph Trautvetter, Koordinator des Netzwerks Steuergerechtigkeit, die Informationspolitik der Entwicklungsbank zu ihren Beteiligungen. Zwar habe sie auf frühere Kritik reagiert, wodurch mehr Transparenz hergestellt worden sei. Aber “wesentliche Informationen” zur steuerlichen Beurteilung der Offshore-Aktivitäten seien “weiterhin nicht öffentlich zugänglich”. Für die Studie griff er auf die veröffentlichen Informationen der DEG selbst und diejenigen anderer Investoren zurück. Im Einzelnen führt die Studie aus:

Aufgrund der mangelhaften Transparenz sei es für den Bundestag und die Öffentlichkeit “unmöglich”, die steuerlichen Auswirkungen des DEG-Engagements über OFCs zu bewerten, sagt Trautvetter.

Die DEG, eine Tochter der staatlichen Förderbank KfW, begründet die Nutzung der OFCs damit, dass dort privates Kapital leichter für Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern gewonnen werden könne. “Private Investoren scheuen oft das Risiko eines Engagements, wenn von unsicheren Strukturen in Investitionsländern auszugehen ist”, teilte die DEG auf Anfrage mit. Die Kritik der Studie an den Aktivitäten in OFCs und an fehlender Transparenz weist die Entwicklungsbank zurück: “Die DEG tätigt keine intransparenten Finanzierungen und nutzt keine Strukturen, die auf Steuervermeidung oder die Verschleierung von wirtschaftlich Berechtigten angelegt sind.”

Im März gab es einen zivilgesellschaftlichen Dialog mit der DEG. Die Entwicklungsbank konnte auch vor Veröffentlichung der Ergebnisse Stellung zu der Studie nehmen. Sie verweist mit Blick auf die Transparenz unter anderem auf die Vorgaben zur Tax Compliance der KfW-Bankengruppe, Geldwäscheverpflichtungen, umfangreiche Überprüfungen von Investitionen sowie vertraglich vereinbarte Berichtspflichten und Einsichtsrechte. Zudem würden alle Rückflüsse und Erträge “ausschließlich für Investitionen in Entwicklungsländern verwendet”. Annahmen und Schlussfolgerungen des Berichts “können wir nicht nachvollziehen”, teilte eine Sprecherin mit.

Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft hat einen Banken-Ausschuss gegründet. Unter dem Vorsitz von Florian M. Witt, Leiter International Banking der Bank Oddo BHF, und Christian Toben, Head of Institutional Clients Emerging Markets bei der Commerzbank, ist er schon zwei Mal zusammengekommen.

Sowohl Akteure aus dem kommerziellen Bankwesen und der Finanzbranche wie auch kleine und mittelständische Unternehmen, die auf Handels- und Projektfinanzierungen angewiesen sind, sollten in diesen Austausch einbezogen werden, hieß es aus dem Kreis.

Der Bewertung und der Einschätzung des Risikos an afrikanischen Märkten müssten größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Auch die Schaffung und Identifizierung von geeigneten Finanzierungsinstrumenten sowie die Einbeziehung regionaler Akteure wie regionaler Entwicklungsbanken waren Thema auf den bisherigen Treffen.

An den Sitzungen des Banken-Ausschusses des Afrika-Vereins haben bisher Vertreter dieser Unternehmen teilgenommen:

Bankfinanzierungen in Afrika werden häufig durch die europäische Bankenregulierung erschwert. So müssen die europäischen Banken in afrikanischen Ländern Finanzierungen häufig mit deutlich mehr Eigenkapital unterlegen als in anderen Märkten. Hinzu kommen scharfe Regeln für die Identifizierung von Kunden und ihre Verquickung mit politischen Angelegenheiten in ihren Ländern. Auch im Zahlungsverkehr und im Devisengeschäft machen die Aufsichtsbehörden strenge Vorgaben.

Die französische Bank Société Générale zieht sich zum großen Teil aus dem Afrika-Geschäft zurück, da dieses unter dem Druck, Investoren eine attraktive Eigenkapitalrendite anzubieten, dem Vorstand zu wenig attraktiv erscheint. In Burkina Faso, Mosambik, Kongo, Äquatorial-Guinea, Tschad und Mauretanien will die Bank ihre Mehrheitsbeteiligungen an lokalen Banken abstoßen. Die Tochtergesellschaft in Marokko wird gerade verkauft, und auch Tunesien steht auf dem Prüfstand. Dabei schreibt die Bank auf ihrer Website: “Die Société Générale ist heute eine der am stärksten etablierten internationalen Banken in Afrika.”

Mit ihrem Rückzug steht die französische Großbank nicht allein. Die britischen Banken Barclays und Standard Chartered Bank hatten schon zuvor ihr Afrika-Geschäft aufgegeben. hlr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am kommenden Donnerstag die neuen Botschafterinnen und Botschafter der Demokratischen Republik Kongo und der Republik Mosambik akkreditieren. Die diplomatische Vertretung der DR Kongo leitet bereits seit Ende April Louise Nzanga Ramazani. Ihr Vorgänger, Jeannot Tshoha Letamba, beendete am 23. April sein Mandat. Nzanga verantwortete schon den Besuch des kongolesischen Präsidenten Félix Tshisekedi in Berlin Ende April. Nzanga war zuvor unter anderem als Botschafterin der DR Kongo in Spanien akkreditiert.

Die Republik Mosambik wird in Deutschland künftig diplomatisch von Elias Jaime Zimba vertreten. Der Diplomat war zuvor unter anderem Hochkommissar in Malawi. Vor der Akkreditierung der Botschafterin und des Botschafters in Schloss Bellevue wird es ein militärisches Zeremoniell geben. dre

Der 75. Jahrestag des Grundgesetzes hat an den deutschen Botschaften in Afrika keine große Rolle gespielt. Dies hat eine Erhebung von Table.Briefings ergeben. Die offiziellen Feierlichkeiten beschränkten sich auf einen Festakt in Berlin. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz erlassen und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Zuvor hatte von September 1948 an der Parlamentarische Rat in Bonn getagt und im Auftrag der drei westlichen Besatzungsmächte USA, Großbritannien und Frankreich einen Entwurf für eine provisorische Verfassung ausgearbeitet.

“Das ist wirklich bedauerlich, dass die deutschen Botschaften den 75. Jahrestag des Grundgesetzes nicht stärker aufgegriffen haben”, meint der Hamburger Historiker, Verfassungsrechtler und Kommunikationsberater Peter Zolling gegenüber Table.Briefings. Er hat gerade im DTV-Verlag das Buch “Das Grundgesetz – Die Verfassung unserer Demokratie” veröffentlicht. “Das Grundgesetz hätte es verdient, in der Außendarstellung der Bundesrepublik stärker berücksichtigt zu werden.” Denn im Ausland sei der Wissensstand über das Grundgesetz relativ gering.

Allerdings reiht sich die geringe Bedeutung des 23. Mai in der deutschen Außenpolitik in die Geschichte des Grundgesetzes ein. Dabei hat es maßgeblich dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik nach den Verbrechen, die Deutschland im Dritten Reich begangen hat, in die internationale Staatengemeinschaft zurückgefunden hat. Dennoch wird auf das Grundgesetz in der Bundesrepublik relativ wenig Bezug genommen.

“Es wäre sinnvoll, wenn in Deutschland die Identifikation mit dem Grundgesetz gestärkt würde“, meint Zolling und wirft die Überlegung in die Debatte, ob der 23. Mai ein guter Tag wäre, um die Demokratie breit in Deutschland und in den deutschen Auslandsvertretungen zu feiern und nicht nur mit einer zentralen Veranstaltung in Berlin. Gerade in der außenpolitischen Wirkung habe sich die Bundesrepublik dank des Grundgesetzes und der Grundrechte als funktionierende, stabile Demokratie präsentieren können.

“Das Grundgesetz hat sich nämlich auch zu einer Art Exportschlager entwickelt”, meint Zolling. “Nicht nur Japan, Südkorea, Spanien und viele andere Länder haben wesentliche Teile des Grundgesetzes übernommen, sondern auch Südafrika nach dem Ende des Apartheid-Regimes.” Besonders der Gedanke aus dem Grundgesetz, dass die Grundrechte ins Privatrecht ausstrahlen (Drittwirkung der Grundrechte), habe in Südafrika große Bedeutung gefunden.

Besonders Artikel 1 (“Die Würde des Menschen ist unantastbar”) stieß im Ausland auf Anklang. Peter Häberle, emeritierter Professor für öffentliches Recht, bezeichnete den ersten Artikel einmal gar als die “weltweit erfolgreichste” Grundgesetznorm. In Afrika nahm beispielsweise Malawi diesen Gedanken in die Verfassung des Landes auf. hlr

Kenias Präsident William Ruto ist in dieser Woche zum Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten. Es ist der erste Staatsbesuch eines afrikanischen Regierungschefs in Washington seit 2008. Auf der viertägigen Visite sprach Ruto mit US-Präsident Joe Biden über eine Reihe von Themen von Handel über Schuldenerlasse bis zum weiteren Vorgehen in Haiti, der Ukraine, dem Sudan und anderen Gebieten.

Nach Informationen von Reuters wird Biden Kenia zu einem wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten erklären. Kenia wäre das erste Land südlich der Sahara mit einer solchen besonderen Beziehung mit den USA. Der Schritt spiegelt Washingtons Bestreben, angesichts des russischen und chinesischen Engagements auf dem Kontinent die Beziehungen zu dem ostafrikanischen Land zu vertiefen. Nairobi wird für die USA zunehmend zum Schlüsselpartner in der Region, vor allem als Vermittler, etwa zwischen Äthiopien und Somalia. Zudem kommt die Ankündigung zeitgleich mit der Entsendung der ersten kenianischen Polizisten nach Haiti im Rahmen einer hauptsächlich von den USA finanzierten UN-Mission.

Washington wird 16 Helikopter, 150 gepanzerte Fahrzeuge und weiteres militärisches Material an Kenia liefern, wie das Weiße Haus am Donnerstag bekannt gab.

Biden kündigte an, er und Ruto würden eine neue Ära der technologischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern einleiten, die auch die Arbeit in den Bereichen Cybersicherheit, künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter umfassen werde. Die USA planen außerdem neue Investitionen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar über die US International Development Finance Corporation (DFC). 180 Millionen Dollar davon sind für bezahlbaren Wohnraum bestimmt. Damit erhöht sich das DFC-Portfolio in Kenia auf über eine Milliarde Dollar. Auch ein Plan zum Umgang mit Staatsschulden wird erwartet.

Biden sicherte Ruto zu, im Fall seiner Wiederwahl Kenia im Februar zu besuchen. Der US-Präsident hatte bereits im vergangenen Jahr einen Besuch angekündigt. Dieser fand allerdings nie statt.

Vor dem Staatsbesuch in Washington DC hatte Ruto am Montag das Carter Center in Atlanta, Georgia besucht. Bei seinem ersten Auftritt nach der Landung sprach Präsident Ruto über den Klimawandel, die unzureichende globale Finanzarchitektur und die Bewältigung regionaler Sicherheitsprobleme. Er warnte jedoch vor allem, dass die Anziehungskraft der Demokratie schwinden könnte, wenn Anhänger der Wahlfreiheit weiterhin in Armut lebten. Dies sei besonders in Afrika der Fall. “Wir laufen jetzt Gefahr, dass Demokratie und freier Markt mit Armut und Leid assoziiert werden,” sagte Ruto. ajs

Sobald es konkret wird, bietet Afrika viele Fallstricke in den Geschäftsbeziehungen. Das zeigt sich besonders in der Stellung von Sicherheiten, wie die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins in einer Studie aufzeigt. Die beiden Autoren Clement Fondufe und Kem Ihenacho, die gemeinsam die Afrika-Abteilung der Kanzlei leiten, geben einen kenntnisreichen Überblick über die Arten von Vermögenswerten, für die in verschiedenen Ländern des Kontinents Sicherheiten gewährt werden können. Dabei gehen sie auch darauf ein, in welchen Ländern welche Arten von Sicherheiten überhaupt erlaubt sind. Schließlich beschreiben sie die Verfahren zur Perfektionierung und Durchsetzung dieser Sicherheiten.

So sind in Nigeria beispielsweise Aktien stets Namensaktien und nicht Inhaberaktien. “Daher wäre eine Verpfändung von Anteilen durch bloße Übergabe der Anteilszertifikate an den Sicherungsnehmer kein wirksames Mittel zur Schaffung von Sicherheit, da ein Anteilszertifikat nur ein Eigentumsbeweis und kein Eigentumstitel ist”, heißt es in dem Bericht. In Mauritius dagegen lassen sich Anteile an einem lokalen Unternehmen ohne Einschränkung gegen eine Gebühr verpfänden.

Noch ein Fallstrick lauert auf Unternehmen, die in Nigeria Geschäft machen wollen: Das Devisenhandbuch der Zentralbank von Nigeria verbietet einem Nigerianer wie auch einem nigerianischen Unternehmen, Renten und Versicherungspolicen an Nichtansässige abzutreten. Dies könnte als Einschränkung der Fähigkeit eines Nichtansässigen interpretiert werden, sich Devisen zu beschaffen, indem er Vollstreckungserlöse aus der Abtretung von Renten und Versicherungspolicen verwendet.

Einschränkungen bestehen in den meisten Ländern, wenn es um Immobilien geht. In Nigeria beispielsweise erfordert eine Abtretung, Hypothek, Übertragung, Untervermietung oder sonstige Veräußerung eines Grundstücksanteils die Zustimmung des Gouverneurs des Bundesstaates, in dem sich das Grundstück befindet. Sonst ist sie weder gültig noch durchsetzbar.

In Kenia wiederum ist vor der Belastung von Grundstücken in bestimmten Fällen die Zustimmung Dritter erforderlich, unter Umständen für eheliches Eigentum, Pachtgrundstücke oder für Flächen, die von der Kenya Railways oder der Kenya Ports Authority gepachtet worden sind. hlr

Financial Times: Südafrikas Stromkrise ist laut Eskom behoben. Die Krise des staatlichen südafrikanischen Energieversorgers, die in den vergangenen zehn Jahren zu lähmenden Stromausfällen geführt hat, ist nach Angaben des Eskom-Vorsitzenden Mteto Nyati behoben. Eskom hat am vergangenen Wochenende die Schwelle von 50 Tagen ohne Stromausfälle überschritten. Kritiker vermuten jedoch, dass Milliarden von Rand für Diesel ausgegeben wurden, um Gasturbinen zu betreiben und die Stromlücke zu schließen. Einige glauben, dass Eskom von der Regierung wegen der Wahlen am 29. Mai unter Druck gesetzt wurde.

Wall Street Journal: Wie Gummiarabikum den Krieg im Sudan finanziert. Etwa 80 Prozent des globalen Angebots an Gummiarabikum stammt aus Akazienbäumen im Sudan. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Schokolade, Kaugummi und Limonade. Laut sudanesischen Händlern ist der Handel mit Gummiarabikum zu einer wichtigen Finanzierungsquelle für beide Kriegsparteien geworden. Neben der Miliz RSF, die durch die Kontrolle der meisten wichtigen landwirtschaftlichen Routen Geld einnimmt, erhebt auch das sudanesische Militär, das de facto die Regierung des Landes stellt, Steuern und andere Zölle auf den Handel mit Gummiarabikum.

Addis Standard: Äthiopien erwartet Wirtschaftswachstum von 7,9 Prozent. Die äthiopische Wirtschaft wird nach Angaben der Ministerin für Planung und Entwicklung, Fitsum Assefa, im laufenden Haushaltsjahr ein Wachstum von 7,9 Prozent verzeichnen. Grund dafür seien Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft und der Industrie. Dennoch stehen die großen Industrien nach wie vor vor Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Devisendefizite, Finanzierung und Rohstoffmangel. Der Internationale Währungsfonds (IWF) zeichnet ein moderateres Bild für Äthiopien: Laut den im November 2023 veröffentlichten IWF-Prognosen wird für Äthiopien eine Wachstumsrate von 6,2 Prozent für 2024 erwartet.

Reuters: DR Kongo beschuldigt Apple der Nutzung illegaler Mineralien. Internationale Anwälte, die die Regierung der DR Kongo vertreten, erklärten am Mittwoch, dass sie über neue Beweise verfügen, wonach Apple Mineralien aus Konfliktgebieten im Osten des Kongo beziehen könnte. Die Anwälte gehen dem Vorwurf nach, dass Mineralien, die im Ostkongo abgebaut werden, über Ruanda, Uganda und Burundi ins Ausland geschmuggelt werden. Personen, die an der Überprüfung der Apple-Lieferkette im Kongo mitgewirkt haben, hatten sich gemeldet und mitgeteilt, dass ihre Verträge gekündigt wurden, nachdem sie Bedenken angemeldet hatten.

The East African: Ruandische Oppositionspolitikerin will Kandidatur vor EACJ einklagen. Die prominente ruandische Oppositionelle Victoire Ingabire Umuhoza hat den Ostafrikanischen Gerichtshof (EACJ) angerufen, um bei den Wahlen im Juli als Präsidentschaftskandidatin antreten zu können. Ingabire und ihre Partei waren schon in der Vergangenheit mit fadenscheinigen Begründungen von den ruandischen Behörden davon abgehalten worden, an Wahlen teilzunehmen. Seit ihrer Freilassung nach acht Jahren Haft im Jahr 2018 hat der ruandische Staat unter Paul Kagame der Politikerin strenge Beschränkungen auferlegt. Ingabire darf weder kandidieren, noch wählen oder das Land verlassen.

Bloomberg: Kontroverse um 13-Milliarden-Straßenprojekt in Nigeria. Das nigerianische Bundeskabinett hat vergangene Woche den Bau des zweiten Abschnitts einer 13 Milliarden Dollar teuren Autobahn genehmigt. Die Bauarbeiten sollen von einem Konzern durchgeführt werden, der einem Verbündeten von Präsident Bola Tinubu gehört. Das Ausschreibungsverfahren wurde nicht öffentlich durchgeführt, was Kritik von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Oppositionspolitikern hervorgerufen hat. In Nigeria gibt es viele ehrgeizige Großprojekte, die nach der Verausgabung riesiger Beträge wieder aufgegeben werden. Bei denjenigen, die fertiggestellt werden, kommt es oft zu langen Verzögerungen.

Lange bevor der Begriff Desinformation in den Google Trends auftauchte, musste sich Hendrik Sittig damit bereits auseinandersetzen. Der 48-Jährige leitet das Medienprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Subsahara-Afrika. Bis vor kurzem leitete er ein ähnliches Programm für Südosteuropa, mit Hauptsitz in Sofia, Bulgarien. Sowohl in Südosteuropa als auch im südlichen Afrika war und ist seine wichtigste Aufgabe die Vernetzung lokaler Journalistinnen und Journalisten. Doch insbesondere wegen Russlands Desinformationspolitik in diesen Regionen ist auch dieses Thema stets präsent in seinem Arbeitsalltag.

Da ist es ein besonderer Pluspunkt, dass Sittig sich auch mit Russland auskennt – er war als Journalist und auch als ehemaliger Leiter eines Journalismusprogramms der KAS in Moskau.

“Nach Februar 2022 ist das Thema Desinformation geradezu explodiert”, erzählt Sittig während eines Video-Telefonats. Damals, als die russische Armee einen Großangriff auf die Ukraine begann, war er noch in Sofia. “Russland ist uns in diesem Bereich zwei Schritte voraus”, ergänzt er. “Sie können das, sie sind damit schon viel länger dabei.” Besonders in den sozialen Medien wie auf X habe die Zahl gefälschter Accounts und Kommentare, die die Sichtweise Russlands unterstützten, zugenommen.

Russland hat in Südafrika eine starke diplomatische Präsenz und pflegt zur regierenden Partei ANC seit der Zeit der Sowjetunion sehr enge Beziehungen. Bei wirtschaftlichem Engagement kann Moskau zwar mit Europa und den USA nicht mithalten, doch von der ehemaligen Unterstützung des Anti-Apartheid-Kampfes profitiert der Kreml immer noch. Persönliche Verbindungen spielen dabei eine große Rolle.

Aktuell überlagere aber der Gaza-Krieg das Thema Ukraine, sagt Sittig. Er ist in der ehemaligen DDR geboren, hat in Leipzig Journalismus und Psychologie studiert. Danach ging’s “raus in die Welt und was mit Medien machen”, lacht er. Das ist für Sittig aber nicht nur eine Phrase. Sein Hintergrund und seine Erfahrungen sensibilisieren ihn für die unterschiedlichen Blickwinkel auf ein und dasselbe Ereignis. “Es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie im Globalen Süden bestimmte Konflikte betrachtet werden“, erläutert er. In Südafrika sei beispielsweise die Überzeugung verbreitet, dass Russland einen gerechten Krieg führe.

Das Medienprojekt der KAS hilft dann seinerseits bei einem Perspektivwechsel und ermöglichte etwa drei afrikanischen Journalisten eine Reise in die Ukraine, um mit eigenen Augen zu sehen, was da geschieht. Sittig verweist darauf, dass sein Kollege Christoph Plate, der jetzt wiederum in Sofia das Medienprogramm leitet, die Reise der afrikanischen Journalisten in die Ukraine initiiert hatte.

Sittig, der mit seiner Frau und zwei jüngeren Söhnen nach Johannesburg gezogen ist, merkt nun selbst stärker als zuvor, dass die Berichterstattung über den gesamten afrikanischen Kontinent in deutschen Medien “eher negativ ist”. Aufklärung sei auch bei deutschen Journalistinnen und Journalisten nötig, sagt er. Seine Aufgabe sei deshalb, eine Brückenfunktion einzunehmen, Menschen zusammenzubringen und diese Menschen die unterschiedlichen Perspektiven kennenlernen zu lassen. Viktor Funk

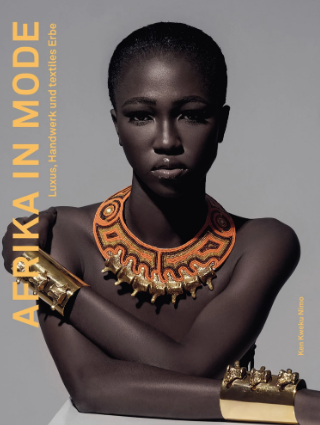

Dieses Werk begeistert wie nur wenige Bücher, die von Afrika handeln. Der ghanaische Markendesigner Ken Kweku Nimo beschreibt in Afrika in Mode nicht einfach afrikanische Modemacherinnen und Modemacher – auch diese werden ausführlich vorgestellt. Vielmehr bettet er die Entwicklung der afrikanischen Textilindustrie in einen breiten Abriss über Wirtschafts-, Handels- und Kulturgeschichte ein.

Dabei zeigt er auch auf, wie eng der afrikanische Kontinent seit Jahrtausenden mit den Kulturregionen im Nahen Osten und selbst Ostasien verbunden ist, wie sich beispielsweise die Kenntnis über die Herstellung von Webstühlen über die Ozeane hinweg verbreitete. Der Midas Verlag hat die deutsche Übersetzung liebevoll mit hochwertigen Fotos verlegt. Ein absolut lesenswertes Buch. hlr

Ken Kweku Nimo: Afrika in Mode. Luxus, Handwerk und textiles Erbe. Midas Verlag, 2023, 208 Seiten, 39 Euro.

gut einen Monat ist der erste Jahrestag des Kriegs im Sudan her. Aus dem Blick der Weltöffentlichkeit ist der Konflikt bereits wieder weitgehend verschwunden. Zunehmend zeichnet sich allerdings ab, dass die Region Darfur im Westen des ostafrikanischen Landes einmal mehr zum Schauplatz schwerster Kämpfe und Verbrechen wird. Human Rights Watch spricht in einem aktuellen Bericht von ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Merga Yonas Bula erklärt, warum die internationale Gemeinschaft eine historische Chance verpassen könnte, weitere zivile Opfer zu vermeiden.

Zudem erwarten Sie weitere Analysen, News und Artikel rund um das Thema Afrika.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

In der Weltöffentlichkeit wird der Krieg im Sudan weitgehend ignoriert. Dabei hat der schon Tausende Leben von Zivilisten gefordert und eine unvorstellbare humanitäre Krise ausgelöst. Seit Beginn des Krieges im April 2023 ist die westliche Region Darfur ein heftiges Schlachtfeld zwischen den Truppen von Generalleutnant Abdel Fattah Al-Burhan, dem Befehlshaber der sudanesischen Streitkräfte (SAF), und dem Anführer der schnellen Eingreiftruppe (RSF), General Mohamed Hamdan Dagalo, auch bekannt als Hemedti.

Nun scheinen sich die Kriegshandlungen noch mehr auf Darfur zu konzentrieren. Die Nachrichten aus der Region deuten auf einen Völkermord hin. Bereits zwischen 2003 und 2008 wurden schätzungsweise 300.000 Menschen von der SAF und den damaligen Janjaweed-Milizen, den Vorgängern der RSF, getötet.

Am 9. Mai veröffentlichte Human Rights Watch einen 218 Seiten dicken Bericht, in dem die Organisation behauptet, dass zwischen April und November 2023 “ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit” durch die RSF und ihre arabischen Milizen, darunter die Dritte-Front-Tamazuj, stattgefunden haben.

Mehrere Faktoren haben dazu beigetragen, dass Darfur zum Epizentrum des Krieges geworden ist. So hat die Region Personen wie Muse Hilal, Stammesführer und Vorgänger von Hemedti, hervorgebracht. Diese hätten eine breite Anhängerschaft in der Region, meint Jihad Mashamoun, ein sudanesischer Politologe und ehrenamtlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für arabische und islamische Studien an der Universität von Exeter, gegenüber Table.Briefings. Die Region sei auch eine Route für den Waffenschmuggel durch den Tschad und nach Darfur für die RSF, fügte Jihad hinzu.

Obwohl der Bericht von Human Rights Watch nicht die Zahl der Todesopfer nennt, drängt er alle Regierungen und internationalen Institutionen, einen möglichen Völkermord, begangen von den bewaffneten Gruppen, zu untersuchen.

Der Krieg im Sudan und die Gräueltaten in Darfur haben dazu geführt, dass die Vereinten Nationen (UN) und die Afrikanische Union (AU) nicht mehr in der Lage sind, ein Waffenembargo zu verhängen oder Friedensmissionen zu entsenden.

Tirana Hassan, Exekutivdirektorin von Human Rights Watch, warnt diese Institutionen und andere Regierungen, dass “die in El Geneina begangenen groß angelegten Gräueltaten als eine Erinnerung an die Gräueltaten gesehen werden sollten, die eintreten könnten, wenn keine konzertierten Maßnahmen ergriffen werden.” Die internationalen Institutionen “müssen jetzt handeln, um die Zivilbevölkerung zu schützen,” fügt sie hinzu.

Mohamed Osman, Forscher und Autor des Berichts von Human Rights Watch, beklagt die Doppelmoral von UN und AU: “[Sie] können nicht sagen, dass sie an der Seite der Menschen im Sudan stehen und weiterhin solidarisch sind, aber bei Maßnahmen für die Menschen, die Hilfe brauchen, nicht vorankommen.”

Obwohl der Bericht die beiden Institutionen auffordert, ein “bewaffnetes Embargo” zu verhängen, bestand ihre beste Lösung bisher in Telefonaten mit Al-Burhan und Hemedti.

Jihad erklärt gegenüber Table.Briefings, dass die Idee, eine Friedenstruppe zu entsenden, nicht zu realisieren sei, da sie von der Zustimmung beider Seiten – von al-Burhan und Hemedti – abhängig sei. Jihad argumentiert, dass “die SAF dies nicht akzeptieren wird, weil sie dies als eine Invasion ansieht, die möglicherweise von Hemedti angezettelt wird – von dem viele glauben, dass er enge Beziehungen zu zivilen Gruppen unterhält.”

Aus Berichten geht hervor, dass in den dreizehn Monaten seit Kriegsbeginn im Sudan die Hälfte der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen ist – 25 Millionen Menschen, darunter 14 Millionen Kinder. Außerdem hat der Krieg bisher mehr als acht Millionen Menschen vertrieben, die Hunger und Krankheiten ausgesetzt sind.

Die große Frage wird sein, wie sich die herannahende humanitäre Katastrophe abwenden lässt, wenn keine der erforderlichen Interventionen stattfindet.

Für Jihad ist die einzige Lösung, die Unterstützung für al-Burhan und Hemedti einzustellen und stattdessen die Zivilbevölkerung bei der Bildung einer Regierung zu unterstützen. Er erklärte gegenüber Table.Briefings, dass dieser Ansatz ihre Behauptung, für Zivilisten und Demokratie zu kämpfen, zunichte macht. “Keine ihrer Behauptungen ist wahr. Ihre Absicht ist es, an der Macht zu bleiben”, sagt Jihad.

Durch Sanktionen und andere Formen des Drucks sollten auch die externen Akteure, die die beiden Generäle unterstützen, in die Knie gezwungen werden, fordert Jihad.

“Mit Druck meine ich nicht nur einen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern wirklichen Druck, indem man zum Beispiel jedes Flugzeug aus den Emiraten blockiert, das Waffen an die RSF schickt”, meint Jihad. “Dasselbe sollte auch mit Al-Burhans Verbündeten gemacht werden.”

Die Serie von Störungen bei Internetkabeln in Afrika reißt nicht ab. Vor zwei Wochen waren Inseln im Indischen Ozean betroffen, davor mehrere Länder in Ostafrika. Schon seit Februar gibt es Störungen im Roten Meer bei Ägypten. Zum bisher schwersten Ausfall kam es Mitte März in Westafrika. Vier Kabel gingen gleichzeitig offline, darunter das West Africa Cable System (WACS) und das Africa Coast to Europe (AEC). WACS besteht aus rund 16.000 Kilometern Kabeln, die zwischen Europa und Südafrika verlegt wurden. Der Internetverkehr musste umgehend auf unbeschädigte Kabel umgeleitet werden. Techniker kreisten schnell die Störungen auf ein Gebiet in der Nähe von Abidjan vor der Elfenbeinküste ein.

Der Economist schrieb von “Africa unplugged”. Internetverbindungen, etwa in Liberia und Benin, fielen auf 20 Prozent der normalen Kapazität, in der Elfenbeinküste sogar auf drei Prozent. Nigeria, Ghana und Burkina Faso waren ebenfalls stark betroffen. WLAN-Systeme in mehr als einem Dutzend Ländern funktionierten nicht. “In mehreren afrikanischen Ländern haben die meisten Kabel keine Stichleitungen, sodass tatsächlich nur ein Glasfaserkabel ins Land gelangt. Der Internetverkehr aus diesen Ländern stoppt grundsätzlich, wenn das Kabel reißt“, so Associate Professor Jess Auerbach Jahajeeah von der University of Cape Town.

Viele Unternehmen konnten zeitweise nicht mehr ihre Geschäfte abwickeln. Die Auswirkungen waren bis ins tausende Kilometer entfernte Südafrika zu spüren, wo der Cloud von Microsoft fast den ganzen Tag nicht erreichbar war und E-Mails und MS Teams ausfielen. Auch bei Vodacom, Südafrikas Mobilfunkgigant, gab es kurzzeitig kaum Datenübertragung. Obwohl in Westafrika einige der Verbindungen relativ schnell wieder hergestellt werden konnten, dauerte es Wochen, bis die Kabel wieder gewohnte Geschwindigkeiten lieferten.

Störungen von Unterseekabeln sind überwiegend auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen, vor allem Fischerei in seichten Gewässern oder in der Nähe von Häfen. Von den rund 100 jährlichen Zwischenfällen werden zwei Drittel durch Fischtrawler verursacht, die Anker über den Meeresgrund ziehen, die sich in den Kabeln verfangen. “Vorsätzliche Sabotage und Haibisse kommen äußerst selten vor“, schreibt das Beratungsunternehmen TeleGeography, das Trends in der globalen Telekommunikationsindustrie untersucht.

Gelegentlich weisen Kabel Ermüdungserscheinungen auf und brechen. Bei fast einem Fünftel der Unterbrechungen ist die Ursache schwierig festzustellen, auch deswegen, weil die Kabel oft mehrere Kilometer unter Wasser liegen. In Westafrika stellen Unterwasser-Erdrutsche und -Erdbeben eine unkalkulierbare Gefahr dar. Dort liegen die Kabel im Kongobecken, einem der größten Seegräben weltweit. So gehen Experten davon aus, dass die Internetunterbrechung im März durch einen Erdrutsch im Meer ausgelöst worden ist.

Vor knapp zwei Wochen war Ostafrika von Ausfällen betroffen. Ein wichtiges Glasfaserkabel unter Wasser war beschädigt und bremste die Internetgeschwindigkeit der Region bis nach Südafrika aus. Der größte Anbieter der Region, das kenianische Unternehmen Safaricom, versicherte, die Störungen so gering wie möglich zu halten. “Wir haben einen Ausfall bei einem der Unterseekabel, die den Internetverkehr innerhalb und außerhalb des Landes übertragen”, sagte Safaricom in einer Mitteilung.

Das Eastern Africa Submarine Cable System (EASSy), ein Unterseekabel-System, das die Internetverbindungen im Osten des Kontinents aufrechterhält, war unterbrochen. EASSy hatte seit seiner Inbetriebnahme 2010 die höchste Bandbreite, bis zwei Jahre später das westafrikanische Gegenstück WACS ans Netz ging. Erhebliche Störungen wurden aus Kenia, Ruanda, Malawi, Mosambik und Madagaskar gemeldet. Es dauerte vier Tage, bis alle Kabel wieder “fast normal” Daten übertrugen. Hierzu musste die Léon Thévenin, ein Kabel-Legeschiff, das dem französischen Telekommunikationsunternehmen Orange S.A. gehört, aus Kapstadt angefordert werden. Es ist das einzige Spezialschiff dieser Art in Subsahara-Afrika.

Ende April kam es zu Unterbrechungen auf den beiden Inseln Mauritius und Réunion im Indischen Ozean. Hier war das South Africa-Far East (Safe)-Kabel betroffen, das Südafrika über die Inseln mit Indien und Malaysia verbindet. Die SBM-Bank in Mauritius konnte am normalerweise geschäftigen letzten Freitag des Monats kaum Transaktionen vornehmen. “Aufgrund eines technischen Problems mit dem Internet-Unterseekabel sind einige unserer Dienste, darunter unsere Geldautomaten, Kassenterminals und Karten, derzeit vorübergehend nicht verfügbar”, musste die Bank eingestehen.

In Afrika, anders als im Rest der Welt, ist die Zahl der Internetkabel nach wie vor zu gering. Während Dutzende Kabel Nordamerika und Europa verbinden, sind es in Afrika nur eine Handvoll. Auch reduzieren fehlende Datenzentren die Internetkapazität, sodass viele lokale Webseiten auf Servern außerhalb des Kontinents liegen.

Zudem gibt es nicht genug innerafrikanische Kabel. Stattdessen verläuft der Internetverkehr über die Kabel entlang der Ost- und Westküste. Viele der Ostküste-Kabel gehen durch das Rote Meer zwischen Afrika und der Arabischen Halbinsel nach Europa. Drei weitere durchtrennte Kabel dort konnten bisher noch nicht repariert werden, was die Ausfälle im Osten Afrikas verschlimmerte. Die Kabel wurden von einem Anker eines treibenden Schiffes beschädigt. Die Besatzung hatte es aufgegeben, nachdem Huthi-Rebellen es beschossen hatten.

Die staatliche Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) nutzt zur Förderung privatwirtschaftlicher Strukturen in Entwicklungs- und Schwellenländern Private Equity-Fonds und Zwischengesellschaften in Offshore-Finanzzentren (OFCs). Mehr als die Hälfte der 316 Beteiligungen der DEG seien 2022 in OFCs ansässig gewesen, heißt es in einer Studie des Netzwerks für Steuergerechtigkeit, die Table.Briefings vorab vorlag. Die wichtigsten Anlageorte seien die Kaimaninseln und Mauritius. Auch 2023 habe sich an der Situation wenig geändert.

Für den Autor der Studie, Christoph Trautvetter, ist nun klar, dass die DEG über OFC-Beteiligungen in mehreren Fällen Steuerzahlungen in Entwicklungs- und Schwellenländern vermieden hat. Negativ wirkten sich etwa Doppelbesteuerungsabkommen von OFCs mit Partnerländern der DEG aus. Trautvetter, dessen Studie vom Hilfswerk Misereor finanziert wurde, nennt ein solches Abkommen zwischen dem Entwicklungsland Kenia und der Steueroase Mauritius. Die DEG habe etwa beim Verkauf von Anteilen an der kenianischen Supermarktkette Naivas einen steuerfreien Gewinn erzielt. “Keine Riesensummen, sondern kleine Millionenbeträge”, sagt Trautvetter zu Table.Briefings. Aber das Beispiel zeige, dass die Aussage der DEG, an keiner Steuervermeidung in Entwicklungs- und Schwellenländern beteiligt zu sein, “nicht haltbar ist”. Er unterstellt der DEG keine Steuervermeidungsabsicht, sondern spricht von negativen Nebeneffekten dieser Art der Finanzierung durch die Entwicklungsbank.

Durch “Steuerflucht” über Offshore-Gesellschaften entgehen Ländern des Globalen Südens Mittel in erheblichem Ausmaß. Diese fehlen etwa zur Umsetzung der Klimawende und der Anpassung an Klimafolgeschäden. Auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) sind schwieriger zu erreichen. In welchem Umfang die OECD-Initiative zur Einführung einer globalen Mindestbesteuerung für Konzerne die Steuervermeidung von Konzernen in ärmeren Ländern nachhaltig verbessern wird, ist umstritten. Die OECD sprach Anfang des Jahres davon, dass dadurch etwa vier Fünftel der sehr niedrig besteuerten Gewinne weltweit von der neuen Mindesteuer betroffen wären. Bislang werden 36 Prozent aller Gewinne weltweit noch niedriger besteuert – laut OECD sänke diese Zahl auf etwa sieben Prozent. Andere Experten hatten sich zuvor vorsichtiger geäußert.

Kritisch beurteilt Christoph Trautvetter, Koordinator des Netzwerks Steuergerechtigkeit, die Informationspolitik der Entwicklungsbank zu ihren Beteiligungen. Zwar habe sie auf frühere Kritik reagiert, wodurch mehr Transparenz hergestellt worden sei. Aber “wesentliche Informationen” zur steuerlichen Beurteilung der Offshore-Aktivitäten seien “weiterhin nicht öffentlich zugänglich”. Für die Studie griff er auf die veröffentlichen Informationen der DEG selbst und diejenigen anderer Investoren zurück. Im Einzelnen führt die Studie aus:

Aufgrund der mangelhaften Transparenz sei es für den Bundestag und die Öffentlichkeit “unmöglich”, die steuerlichen Auswirkungen des DEG-Engagements über OFCs zu bewerten, sagt Trautvetter.

Die DEG, eine Tochter der staatlichen Förderbank KfW, begründet die Nutzung der OFCs damit, dass dort privates Kapital leichter für Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern gewonnen werden könne. “Private Investoren scheuen oft das Risiko eines Engagements, wenn von unsicheren Strukturen in Investitionsländern auszugehen ist”, teilte die DEG auf Anfrage mit. Die Kritik der Studie an den Aktivitäten in OFCs und an fehlender Transparenz weist die Entwicklungsbank zurück: “Die DEG tätigt keine intransparenten Finanzierungen und nutzt keine Strukturen, die auf Steuervermeidung oder die Verschleierung von wirtschaftlich Berechtigten angelegt sind.”

Im März gab es einen zivilgesellschaftlichen Dialog mit der DEG. Die Entwicklungsbank konnte auch vor Veröffentlichung der Ergebnisse Stellung zu der Studie nehmen. Sie verweist mit Blick auf die Transparenz unter anderem auf die Vorgaben zur Tax Compliance der KfW-Bankengruppe, Geldwäscheverpflichtungen, umfangreiche Überprüfungen von Investitionen sowie vertraglich vereinbarte Berichtspflichten und Einsichtsrechte. Zudem würden alle Rückflüsse und Erträge “ausschließlich für Investitionen in Entwicklungsländern verwendet”. Annahmen und Schlussfolgerungen des Berichts “können wir nicht nachvollziehen”, teilte eine Sprecherin mit.

Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft hat einen Banken-Ausschuss gegründet. Unter dem Vorsitz von Florian M. Witt, Leiter International Banking der Bank Oddo BHF, und Christian Toben, Head of Institutional Clients Emerging Markets bei der Commerzbank, ist er schon zwei Mal zusammengekommen.

Sowohl Akteure aus dem kommerziellen Bankwesen und der Finanzbranche wie auch kleine und mittelständische Unternehmen, die auf Handels- und Projektfinanzierungen angewiesen sind, sollten in diesen Austausch einbezogen werden, hieß es aus dem Kreis.

Der Bewertung und der Einschätzung des Risikos an afrikanischen Märkten müssten größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Auch die Schaffung und Identifizierung von geeigneten Finanzierungsinstrumenten sowie die Einbeziehung regionaler Akteure wie regionaler Entwicklungsbanken waren Thema auf den bisherigen Treffen.

An den Sitzungen des Banken-Ausschusses des Afrika-Vereins haben bisher Vertreter dieser Unternehmen teilgenommen:

Bankfinanzierungen in Afrika werden häufig durch die europäische Bankenregulierung erschwert. So müssen die europäischen Banken in afrikanischen Ländern Finanzierungen häufig mit deutlich mehr Eigenkapital unterlegen als in anderen Märkten. Hinzu kommen scharfe Regeln für die Identifizierung von Kunden und ihre Verquickung mit politischen Angelegenheiten in ihren Ländern. Auch im Zahlungsverkehr und im Devisengeschäft machen die Aufsichtsbehörden strenge Vorgaben.

Die französische Bank Société Générale zieht sich zum großen Teil aus dem Afrika-Geschäft zurück, da dieses unter dem Druck, Investoren eine attraktive Eigenkapitalrendite anzubieten, dem Vorstand zu wenig attraktiv erscheint. In Burkina Faso, Mosambik, Kongo, Äquatorial-Guinea, Tschad und Mauretanien will die Bank ihre Mehrheitsbeteiligungen an lokalen Banken abstoßen. Die Tochtergesellschaft in Marokko wird gerade verkauft, und auch Tunesien steht auf dem Prüfstand. Dabei schreibt die Bank auf ihrer Website: “Die Société Générale ist heute eine der am stärksten etablierten internationalen Banken in Afrika.”

Mit ihrem Rückzug steht die französische Großbank nicht allein. Die britischen Banken Barclays und Standard Chartered Bank hatten schon zuvor ihr Afrika-Geschäft aufgegeben. hlr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am kommenden Donnerstag die neuen Botschafterinnen und Botschafter der Demokratischen Republik Kongo und der Republik Mosambik akkreditieren. Die diplomatische Vertretung der DR Kongo leitet bereits seit Ende April Louise Nzanga Ramazani. Ihr Vorgänger, Jeannot Tshoha Letamba, beendete am 23. April sein Mandat. Nzanga verantwortete schon den Besuch des kongolesischen Präsidenten Félix Tshisekedi in Berlin Ende April. Nzanga war zuvor unter anderem als Botschafterin der DR Kongo in Spanien akkreditiert.

Die Republik Mosambik wird in Deutschland künftig diplomatisch von Elias Jaime Zimba vertreten. Der Diplomat war zuvor unter anderem Hochkommissar in Malawi. Vor der Akkreditierung der Botschafterin und des Botschafters in Schloss Bellevue wird es ein militärisches Zeremoniell geben. dre

Der 75. Jahrestag des Grundgesetzes hat an den deutschen Botschaften in Afrika keine große Rolle gespielt. Dies hat eine Erhebung von Table.Briefings ergeben. Die offiziellen Feierlichkeiten beschränkten sich auf einen Festakt in Berlin. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz erlassen und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Zuvor hatte von September 1948 an der Parlamentarische Rat in Bonn getagt und im Auftrag der drei westlichen Besatzungsmächte USA, Großbritannien und Frankreich einen Entwurf für eine provisorische Verfassung ausgearbeitet.

“Das ist wirklich bedauerlich, dass die deutschen Botschaften den 75. Jahrestag des Grundgesetzes nicht stärker aufgegriffen haben”, meint der Hamburger Historiker, Verfassungsrechtler und Kommunikationsberater Peter Zolling gegenüber Table.Briefings. Er hat gerade im DTV-Verlag das Buch “Das Grundgesetz – Die Verfassung unserer Demokratie” veröffentlicht. “Das Grundgesetz hätte es verdient, in der Außendarstellung der Bundesrepublik stärker berücksichtigt zu werden.” Denn im Ausland sei der Wissensstand über das Grundgesetz relativ gering.

Allerdings reiht sich die geringe Bedeutung des 23. Mai in der deutschen Außenpolitik in die Geschichte des Grundgesetzes ein. Dabei hat es maßgeblich dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik nach den Verbrechen, die Deutschland im Dritten Reich begangen hat, in die internationale Staatengemeinschaft zurückgefunden hat. Dennoch wird auf das Grundgesetz in der Bundesrepublik relativ wenig Bezug genommen.

“Es wäre sinnvoll, wenn in Deutschland die Identifikation mit dem Grundgesetz gestärkt würde“, meint Zolling und wirft die Überlegung in die Debatte, ob der 23. Mai ein guter Tag wäre, um die Demokratie breit in Deutschland und in den deutschen Auslandsvertretungen zu feiern und nicht nur mit einer zentralen Veranstaltung in Berlin. Gerade in der außenpolitischen Wirkung habe sich die Bundesrepublik dank des Grundgesetzes und der Grundrechte als funktionierende, stabile Demokratie präsentieren können.

“Das Grundgesetz hat sich nämlich auch zu einer Art Exportschlager entwickelt”, meint Zolling. “Nicht nur Japan, Südkorea, Spanien und viele andere Länder haben wesentliche Teile des Grundgesetzes übernommen, sondern auch Südafrika nach dem Ende des Apartheid-Regimes.” Besonders der Gedanke aus dem Grundgesetz, dass die Grundrechte ins Privatrecht ausstrahlen (Drittwirkung der Grundrechte), habe in Südafrika große Bedeutung gefunden.

Besonders Artikel 1 (“Die Würde des Menschen ist unantastbar”) stieß im Ausland auf Anklang. Peter Häberle, emeritierter Professor für öffentliches Recht, bezeichnete den ersten Artikel einmal gar als die “weltweit erfolgreichste” Grundgesetznorm. In Afrika nahm beispielsweise Malawi diesen Gedanken in die Verfassung des Landes auf. hlr

Kenias Präsident William Ruto ist in dieser Woche zum Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten. Es ist der erste Staatsbesuch eines afrikanischen Regierungschefs in Washington seit 2008. Auf der viertägigen Visite sprach Ruto mit US-Präsident Joe Biden über eine Reihe von Themen von Handel über Schuldenerlasse bis zum weiteren Vorgehen in Haiti, der Ukraine, dem Sudan und anderen Gebieten.

Nach Informationen von Reuters wird Biden Kenia zu einem wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten erklären. Kenia wäre das erste Land südlich der Sahara mit einer solchen besonderen Beziehung mit den USA. Der Schritt spiegelt Washingtons Bestreben, angesichts des russischen und chinesischen Engagements auf dem Kontinent die Beziehungen zu dem ostafrikanischen Land zu vertiefen. Nairobi wird für die USA zunehmend zum Schlüsselpartner in der Region, vor allem als Vermittler, etwa zwischen Äthiopien und Somalia. Zudem kommt die Ankündigung zeitgleich mit der Entsendung der ersten kenianischen Polizisten nach Haiti im Rahmen einer hauptsächlich von den USA finanzierten UN-Mission.

Washington wird 16 Helikopter, 150 gepanzerte Fahrzeuge und weiteres militärisches Material an Kenia liefern, wie das Weiße Haus am Donnerstag bekannt gab.

Biden kündigte an, er und Ruto würden eine neue Ära der technologischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern einleiten, die auch die Arbeit in den Bereichen Cybersicherheit, künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter umfassen werde. Die USA planen außerdem neue Investitionen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar über die US International Development Finance Corporation (DFC). 180 Millionen Dollar davon sind für bezahlbaren Wohnraum bestimmt. Damit erhöht sich das DFC-Portfolio in Kenia auf über eine Milliarde Dollar. Auch ein Plan zum Umgang mit Staatsschulden wird erwartet.

Biden sicherte Ruto zu, im Fall seiner Wiederwahl Kenia im Februar zu besuchen. Der US-Präsident hatte bereits im vergangenen Jahr einen Besuch angekündigt. Dieser fand allerdings nie statt.

Vor dem Staatsbesuch in Washington DC hatte Ruto am Montag das Carter Center in Atlanta, Georgia besucht. Bei seinem ersten Auftritt nach der Landung sprach Präsident Ruto über den Klimawandel, die unzureichende globale Finanzarchitektur und die Bewältigung regionaler Sicherheitsprobleme. Er warnte jedoch vor allem, dass die Anziehungskraft der Demokratie schwinden könnte, wenn Anhänger der Wahlfreiheit weiterhin in Armut lebten. Dies sei besonders in Afrika der Fall. “Wir laufen jetzt Gefahr, dass Demokratie und freier Markt mit Armut und Leid assoziiert werden,” sagte Ruto. ajs

Sobald es konkret wird, bietet Afrika viele Fallstricke in den Geschäftsbeziehungen. Das zeigt sich besonders in der Stellung von Sicherheiten, wie die internationale Anwaltskanzlei Latham & Watkins in einer Studie aufzeigt. Die beiden Autoren Clement Fondufe und Kem Ihenacho, die gemeinsam die Afrika-Abteilung der Kanzlei leiten, geben einen kenntnisreichen Überblick über die Arten von Vermögenswerten, für die in verschiedenen Ländern des Kontinents Sicherheiten gewährt werden können. Dabei gehen sie auch darauf ein, in welchen Ländern welche Arten von Sicherheiten überhaupt erlaubt sind. Schließlich beschreiben sie die Verfahren zur Perfektionierung und Durchsetzung dieser Sicherheiten.

So sind in Nigeria beispielsweise Aktien stets Namensaktien und nicht Inhaberaktien. “Daher wäre eine Verpfändung von Anteilen durch bloße Übergabe der Anteilszertifikate an den Sicherungsnehmer kein wirksames Mittel zur Schaffung von Sicherheit, da ein Anteilszertifikat nur ein Eigentumsbeweis und kein Eigentumstitel ist”, heißt es in dem Bericht. In Mauritius dagegen lassen sich Anteile an einem lokalen Unternehmen ohne Einschränkung gegen eine Gebühr verpfänden.

Noch ein Fallstrick lauert auf Unternehmen, die in Nigeria Geschäft machen wollen: Das Devisenhandbuch der Zentralbank von Nigeria verbietet einem Nigerianer wie auch einem nigerianischen Unternehmen, Renten und Versicherungspolicen an Nichtansässige abzutreten. Dies könnte als Einschränkung der Fähigkeit eines Nichtansässigen interpretiert werden, sich Devisen zu beschaffen, indem er Vollstreckungserlöse aus der Abtretung von Renten und Versicherungspolicen verwendet.

Einschränkungen bestehen in den meisten Ländern, wenn es um Immobilien geht. In Nigeria beispielsweise erfordert eine Abtretung, Hypothek, Übertragung, Untervermietung oder sonstige Veräußerung eines Grundstücksanteils die Zustimmung des Gouverneurs des Bundesstaates, in dem sich das Grundstück befindet. Sonst ist sie weder gültig noch durchsetzbar.

In Kenia wiederum ist vor der Belastung von Grundstücken in bestimmten Fällen die Zustimmung Dritter erforderlich, unter Umständen für eheliches Eigentum, Pachtgrundstücke oder für Flächen, die von der Kenya Railways oder der Kenya Ports Authority gepachtet worden sind. hlr

Financial Times: Südafrikas Stromkrise ist laut Eskom behoben. Die Krise des staatlichen südafrikanischen Energieversorgers, die in den vergangenen zehn Jahren zu lähmenden Stromausfällen geführt hat, ist nach Angaben des Eskom-Vorsitzenden Mteto Nyati behoben. Eskom hat am vergangenen Wochenende die Schwelle von 50 Tagen ohne Stromausfälle überschritten. Kritiker vermuten jedoch, dass Milliarden von Rand für Diesel ausgegeben wurden, um Gasturbinen zu betreiben und die Stromlücke zu schließen. Einige glauben, dass Eskom von der Regierung wegen der Wahlen am 29. Mai unter Druck gesetzt wurde.

Wall Street Journal: Wie Gummiarabikum den Krieg im Sudan finanziert. Etwa 80 Prozent des globalen Angebots an Gummiarabikum stammt aus Akazienbäumen im Sudan. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Schokolade, Kaugummi und Limonade. Laut sudanesischen Händlern ist der Handel mit Gummiarabikum zu einer wichtigen Finanzierungsquelle für beide Kriegsparteien geworden. Neben der Miliz RSF, die durch die Kontrolle der meisten wichtigen landwirtschaftlichen Routen Geld einnimmt, erhebt auch das sudanesische Militär, das de facto die Regierung des Landes stellt, Steuern und andere Zölle auf den Handel mit Gummiarabikum.

Addis Standard: Äthiopien erwartet Wirtschaftswachstum von 7,9 Prozent. Die äthiopische Wirtschaft wird nach Angaben der Ministerin für Planung und Entwicklung, Fitsum Assefa, im laufenden Haushaltsjahr ein Wachstum von 7,9 Prozent verzeichnen. Grund dafür seien Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft und der Industrie. Dennoch stehen die großen Industrien nach wie vor vor Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Devisendefizite, Finanzierung und Rohstoffmangel. Der Internationale Währungsfonds (IWF) zeichnet ein moderateres Bild für Äthiopien: Laut den im November 2023 veröffentlichten IWF-Prognosen wird für Äthiopien eine Wachstumsrate von 6,2 Prozent für 2024 erwartet.

Reuters: DR Kongo beschuldigt Apple der Nutzung illegaler Mineralien. Internationale Anwälte, die die Regierung der DR Kongo vertreten, erklärten am Mittwoch, dass sie über neue Beweise verfügen, wonach Apple Mineralien aus Konfliktgebieten im Osten des Kongo beziehen könnte. Die Anwälte gehen dem Vorwurf nach, dass Mineralien, die im Ostkongo abgebaut werden, über Ruanda, Uganda und Burundi ins Ausland geschmuggelt werden. Personen, die an der Überprüfung der Apple-Lieferkette im Kongo mitgewirkt haben, hatten sich gemeldet und mitgeteilt, dass ihre Verträge gekündigt wurden, nachdem sie Bedenken angemeldet hatten.

The East African: Ruandische Oppositionspolitikerin will Kandidatur vor EACJ einklagen. Die prominente ruandische Oppositionelle Victoire Ingabire Umuhoza hat den Ostafrikanischen Gerichtshof (EACJ) angerufen, um bei den Wahlen im Juli als Präsidentschaftskandidatin antreten zu können. Ingabire und ihre Partei waren schon in der Vergangenheit mit fadenscheinigen Begründungen von den ruandischen Behörden davon abgehalten worden, an Wahlen teilzunehmen. Seit ihrer Freilassung nach acht Jahren Haft im Jahr 2018 hat der ruandische Staat unter Paul Kagame der Politikerin strenge Beschränkungen auferlegt. Ingabire darf weder kandidieren, noch wählen oder das Land verlassen.

Bloomberg: Kontroverse um 13-Milliarden-Straßenprojekt in Nigeria. Das nigerianische Bundeskabinett hat vergangene Woche den Bau des zweiten Abschnitts einer 13 Milliarden Dollar teuren Autobahn genehmigt. Die Bauarbeiten sollen von einem Konzern durchgeführt werden, der einem Verbündeten von Präsident Bola Tinubu gehört. Das Ausschreibungsverfahren wurde nicht öffentlich durchgeführt, was Kritik von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Oppositionspolitikern hervorgerufen hat. In Nigeria gibt es viele ehrgeizige Großprojekte, die nach der Verausgabung riesiger Beträge wieder aufgegeben werden. Bei denjenigen, die fertiggestellt werden, kommt es oft zu langen Verzögerungen.

Lange bevor der Begriff Desinformation in den Google Trends auftauchte, musste sich Hendrik Sittig damit bereits auseinandersetzen. Der 48-Jährige leitet das Medienprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Subsahara-Afrika. Bis vor kurzem leitete er ein ähnliches Programm für Südosteuropa, mit Hauptsitz in Sofia, Bulgarien. Sowohl in Südosteuropa als auch im südlichen Afrika war und ist seine wichtigste Aufgabe die Vernetzung lokaler Journalistinnen und Journalisten. Doch insbesondere wegen Russlands Desinformationspolitik in diesen Regionen ist auch dieses Thema stets präsent in seinem Arbeitsalltag.

Da ist es ein besonderer Pluspunkt, dass Sittig sich auch mit Russland auskennt – er war als Journalist und auch als ehemaliger Leiter eines Journalismusprogramms der KAS in Moskau.

“Nach Februar 2022 ist das Thema Desinformation geradezu explodiert”, erzählt Sittig während eines Video-Telefonats. Damals, als die russische Armee einen Großangriff auf die Ukraine begann, war er noch in Sofia. “Russland ist uns in diesem Bereich zwei Schritte voraus”, ergänzt er. “Sie können das, sie sind damit schon viel länger dabei.” Besonders in den sozialen Medien wie auf X habe die Zahl gefälschter Accounts und Kommentare, die die Sichtweise Russlands unterstützten, zugenommen.

Russland hat in Südafrika eine starke diplomatische Präsenz und pflegt zur regierenden Partei ANC seit der Zeit der Sowjetunion sehr enge Beziehungen. Bei wirtschaftlichem Engagement kann Moskau zwar mit Europa und den USA nicht mithalten, doch von der ehemaligen Unterstützung des Anti-Apartheid-Kampfes profitiert der Kreml immer noch. Persönliche Verbindungen spielen dabei eine große Rolle.

Aktuell überlagere aber der Gaza-Krieg das Thema Ukraine, sagt Sittig. Er ist in der ehemaligen DDR geboren, hat in Leipzig Journalismus und Psychologie studiert. Danach ging’s “raus in die Welt und was mit Medien machen”, lacht er. Das ist für Sittig aber nicht nur eine Phrase. Sein Hintergrund und seine Erfahrungen sensibilisieren ihn für die unterschiedlichen Blickwinkel auf ein und dasselbe Ereignis. “Es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie im Globalen Süden bestimmte Konflikte betrachtet werden“, erläutert er. In Südafrika sei beispielsweise die Überzeugung verbreitet, dass Russland einen gerechten Krieg führe.

Das Medienprojekt der KAS hilft dann seinerseits bei einem Perspektivwechsel und ermöglichte etwa drei afrikanischen Journalisten eine Reise in die Ukraine, um mit eigenen Augen zu sehen, was da geschieht. Sittig verweist darauf, dass sein Kollege Christoph Plate, der jetzt wiederum in Sofia das Medienprogramm leitet, die Reise der afrikanischen Journalisten in die Ukraine initiiert hatte.

Sittig, der mit seiner Frau und zwei jüngeren Söhnen nach Johannesburg gezogen ist, merkt nun selbst stärker als zuvor, dass die Berichterstattung über den gesamten afrikanischen Kontinent in deutschen Medien “eher negativ ist”. Aufklärung sei auch bei deutschen Journalistinnen und Journalisten nötig, sagt er. Seine Aufgabe sei deshalb, eine Brückenfunktion einzunehmen, Menschen zusammenzubringen und diese Menschen die unterschiedlichen Perspektiven kennenlernen zu lassen. Viktor Funk

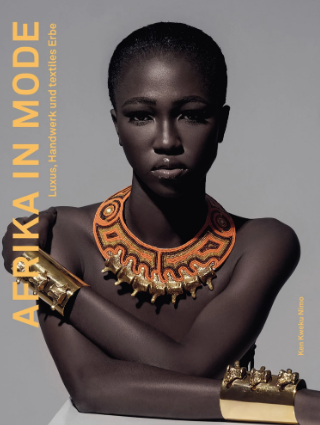

Dieses Werk begeistert wie nur wenige Bücher, die von Afrika handeln. Der ghanaische Markendesigner Ken Kweku Nimo beschreibt in Afrika in Mode nicht einfach afrikanische Modemacherinnen und Modemacher – auch diese werden ausführlich vorgestellt. Vielmehr bettet er die Entwicklung der afrikanischen Textilindustrie in einen breiten Abriss über Wirtschafts-, Handels- und Kulturgeschichte ein.

Dabei zeigt er auch auf, wie eng der afrikanische Kontinent seit Jahrtausenden mit den Kulturregionen im Nahen Osten und selbst Ostasien verbunden ist, wie sich beispielsweise die Kenntnis über die Herstellung von Webstühlen über die Ozeane hinweg verbreitete. Der Midas Verlag hat die deutsche Übersetzung liebevoll mit hochwertigen Fotos verlegt. Ein absolut lesenswertes Buch. hlr

Ken Kweku Nimo: Afrika in Mode. Luxus, Handwerk und textiles Erbe. Midas Verlag, 2023, 208 Seiten, 39 Euro.