am Montag hat die Weltklimakonferenz (COP) in Baku begonnen. Angesichts einer kommenden Trump-Regierung sowie der gescheiterten Ampel-Koalition in Deutschland ist fraglich, wie erfolgreich die Konferenz wird. Dass es jedoch dringender Lösungen bedarf, ist unstrittig – insbesondere für die Länder des Globalen Südens. Unsere Westafrika-Korrespondentin Lucia Weiß hat sich zum Auftakt der COP eines der Schlüsselländer für den Klimaschutz angeschaut: die Demokratische Republik Kongo. Sie erklärt, warum es trotz der wertvollen Umweltressourcen mit der Klimafinanzierung nur schleppend vorangeht.

Zudem blicken wir in dieser Ausgabe auf die Proteste infolge der Wahlen in Mosambik und sprechen mit Sebastian Stietzel, Präsident der IHK Berlin, wie Namibia ein Partnerland bei der Fachkräfteausbildung werden könnte.

Ich wünsche eine interessante Lektüre!

Vor dem Auftakt der 29. Weltklimakonferenz (COP) in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hat das Ebuteli-Institut, ein in Kinshasa ansässiger Politik-Thinktank, einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, wie es um die Klimafinanzierungen in der DR Kongo steht. So viel sei vorab schon verraten: nicht gut.

Vieles deutet darauf hin, dass sich das auch bei dieser COP nicht ändert. Denn sowohl die USA als auch Deutschland reisen mit Regierungsvertretern an, die nicht mehr lange im Amt sein werden und wenig Entscheidungsspielraum haben. Dabei wäre es insbesondere für den Globalen Süden enorm wichtig, dass jetzt robuste Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen werden. Das Beispiel DR Kongo zeigt dies überdeutlich.

So stellen die Autoren der Ebuteli-Studie eine deutliche Lücke zwischen dem Bedarf und den bisher erhaltenen Mitteln fest:

Gleichzeitig kämpft die DR Kongo mit strukturellen Problemen, die nicht dazu beitragen, dass die Lücke zwischen Bedarf und Mittel schnell geschlossen werden kann. Die Forscher vom Ebuteli-Institut benennen mehrere Probleme, die die Demokratische Republik Kongo (DRK) für Klimafinanzierungen unattraktiv machen:

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die DRK aus diesen Gründen – trotz ihres großen Potenzials, das Klima weltweit zu stabilisieren – nicht ausreichend Gelder anziehen kann. Die Beziehungen mit den Geberländern und der internationalen Gemeinschaft belaste demnach auch, dass manche die Förderung von natürlichen Ressourcen im Kongo kritisch betrachten. Dabei geht es neben Holz und Palmöl vor allem um Ölvorkommen in den Wald- und Moorgebieten.

Das steht im Konflikt mit Maßnahmen für den Klimaschutz. Denn der Beitrag, den die Moore für das Klima leisten, sind enorm, wie jüngst Naturwissenschaftler festgehalten haben. Eine 2022 in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlichte Studie unter Federführung von Wissenschaftlern der Universität in Leeds hat gar gezeigt, dass die DR Kongo für das Klima sogar noch wichtiger ist als zuvor angenommen worden war.

Denn in der DR Kongo befindet sich das größte zusammenhängende tropische Torfmoor der Erde. Dieses Moorgebiet in Zentralafrika ist mit etwa 16,2 Millionen Hektar sogar größer als das bis dahin als größtes geltende tropische Torfmoor im Orinoco-Delta in Venezuela, das etwa 16 Millionen Hektar umfasst. Die Moorsysteme in Zentralafrika speichern schätzungsweise zwischen 26 und 32 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Sie erreichen der Studie zufolge eine Dicke von bis zu 6,5 Metern. Trotz ihrer enormen Ausdehnung sind die zentralafrikanischen Moorsysteme allerdings noch kaum erforscht.

Seit mehreren Wochen gehen Anhänger der Opposition in Mosambik auf die Straße und demonstrieren gegen ihre Regierung. Der Wahlkampf vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 9. Oktober war von Einschüchterungen und Gewalt geprägt. Nach der Verkündigung des Wahlergebnisses am 24. Oktober hatten die Unruhen stark zugenommen. Daniel Chapo von der Regierungspartei Frelimo entschied laut nationaler Wahlkommission mit rund 70 Prozent die Wahlen für sich. Venâncio Mondlane von der oppositionellen Podemos landete mit gut 20 Prozent auf dem zweiten Platz. Er erkannte das Ergebnis nicht an, veröffentlichte stattdessen eigene Auszählungen, nach denen seine Partei 53 Prozent der Stimmen bekommen haben soll. Auf Frelimo entfielen demnach lediglich 35 Prozent.

Die Frelimo stellt seit der Unabhängigkeit Mosambiks von Portugal 1975 die alleinige Regierung. Die Partei möchte stur an der Macht bleiben, auch wenn sie zunehmend ihre Legitimierung in dem von Armut, Arbeitslosigkeit und hohen Lebenshaltungskosten geprägten Land verliert.

Vergangene Woche gab es den vorläufigen Höhepunkt der Ausschreitungen, die das südostafrikanische Land in einen Krisenzustand versetzen. Die Hauptstadt Maputo befand sich teilweise im Ausnahmezustand, manche sprachen sogar von “Kriegsgebiet”, wie Adriano Nuvunga, Direktor des Centre for Democracy and Human Rights. Mosambiks Regierung schickte das Militär in die Straßen, um die Demonstranten mit Gewalt zurückzudrängen. Human Rights Watch sprach von mindestens 30 Toten und Hunderten Verletzten unter den Tausenden Demonstranten. “Militärfahrzeuge, Panzer und schwer bewaffnete Polizisten hinderten Demonstranten daran, die Hauptstadt Maputo zu betreten. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein und in einigen Fällen auch scharfe Munition”, sagte Nuvunga. Die Vorkommnisse habe unter den Bürgern große Besorgnis ausgelöst.

Am Freitag wurde es dann wieder ruhiger. Seit der Verkündung des Wahlergebnisses ist das Internet in Mosambik immer noch stark eingeschränkt. Die Maßnahme trat in Kraft, als der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Mondlane auf Facebook zu Demonstration aufgerufen hatte: “Ich habe das Gefühl, dass eine revolutionäre Atmosphäre herrscht, die zeigt, dass wir am Rande eines einzigartigen historischen und politischen Wandels im Land stehen”, sagte er. “Wir wollen, dass der Volkswille, der bei den Wahlen am 9. Oktober zum Ausdruck kam, wiederhergestellt wird. Die Menschen haben erkannt, dass es nicht möglich ist, tiefgreifende Veränderungen in Mosambik herbeizuführen, ohne Risiken einzugehen. Jetzt müssen sie sich selbst befreien.”

Trotz der Unruhen blieb das Regionalbündnis Southern African Development Community (SADC) weitestgehend still. Erst am kommenden Wochenende wird es einen außerordentlichen Gipfel der Staats- und Regierungschefs geben. Neben der SADC-Mission in der Demokratischen Republik Kongo (SAMIDRC), den Wahlen in Botswana Ende Oktober und den Wahlen in Namibia Ende des Monats wird vor allem die Lage in Mosambik thematisiert werden. Der Gipfel war allerdings ohnehin geplant. Nach den Unruhen stand die SADC unter Zugzwang und hatte Mosambik hastig in das Programm aufgenommen. Zu spät, finden die Demonstranten.

Nicht erst jetzt wird die SADC Ineffizienz und Unfähigkeit vorgeworfen. Derzeit hat Simbabwe, dessen repressive Politik von zahlreichen Regierungen in der Region zwar mit Argwohn verfolgt, aber dennoch totgeschwiegen wird, den Vorsitz der SADC inne. Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa erklärte nach den Wahlen in Mosambik, seine Regierungspartei ZANU-PF sei bereit, “die seit langem bestehende revolutionäre Einheit zwischen unseren beiden Parteien und unseren beiden Ländern zu festigen“.

Im benachbarten Südafrika nimmt die Sorge über die Lage in Mosambik zu, nachdem Präsident Cyril Ramaphosa seinem kommenden Amtskollegen Chapo auf Grundlage des vorläufigen Wahlergebnisses zurückhaltend gratuliert hatte. Hunderttausende Mosambikaner leben in Südafrika und bewegen sich frei zwischen den beiden Ländern. Bis vergangene Woche, als Südafrika zum ersten Mal einen Grenzübergang zu einem Nachbarland schließen musste, weil jenseits der Grenze die Lage gefährlich war.

Die Grenzstation Lebombo, der Johannesburg und Pretoria sowie die Bergbauprovinz Mpumalanga mit dem Tiefseehafen von Maputo verbindet, musste vor einer Woche schließen, nachdem Lkw und Grenzinfrastruktur auf der mosambikanischen Seite angegriffen worden waren. Ein wirtschaftlicher Einschnitt für Südafrika, dem größten Chromproduzenten der Welt. Das Land exportiert das Metall über Lebombo. Allein 2023 waren es 9,5 Millionen Tonnen, mehr als die Hälfte des Gesamtexports. Der Schaden wurde allein vergangene Woche auf umgerechnet fast 300 Millionen Euro geschätzt. Inzwischen läuft der Grenzverkehr wieder, in den vergangen zwei Tagen passierten mehr als 12.000 Lkw den Übergang – unter dem wachsamen Auge des Militärs.

“Es bleibt jedoch merkwürdig, dass die SADC seine Rolle in der Region nicht ernst zu nehmen scheint“, schrieb die südafrikanische Times vergangene Woche. Die SADC wird von einem Mangel an Ressourcen und seiner Abhängigkeit von Diplomatie ausgebremst. Wie schon im Fall von Simbabwe verlässt sich die Organisation oft auf sanfte Diplomatie, um den politischen Konflikt zu schlichten. Bei den Wahlen hatte die EU weitaus mehr Beobachter geschickt als die SADC. Die EU prangerte Unregelmäßigkeiten an, die SADC blieb still. Oppositionsführer Mondlane rief am Montag zu weiteren Protesten auf. Wenn diese wieder zu Ausschreitungen führen, sollte Südafrika als regionale Führungsmacht eine stärkere Rolle bei der Schlichtung einnehmen. Es hat viel zu verlieren.

Herr Stietzel, wieso will die IHK Berlin Fachkräfte in Namibia ausbilden?

Wir beschäftigen uns schon lange mit den Herausforderungen des Fachkräftemangels hier in Berlin. Derzeit fehlen uns etwa 90.000 Fachkräfte, und die Wirtschaft gibt uns die Rückmeldung, dass es sich längst nicht mehr nur auf Fachkräfte bezieht, sondern in fast allen Branchen Arbeits- und Fachkräfte fehlen.

Schaut man sich unser eigenes Potenzial an, dann wird schnell klar, dass wir zwangsläufig auf den Zuzug internationaler Fachkräfte angewiesen sind. Selbst wenn wir in Zukunft alle Arbeitslosen, alle, die jetzt in der Schule sind, und alle Teilzeitkräfte in Vollzeitarbeit bringen würden, werden wir aufgrund des demografischen Wandels die sich vergrößernde Fachlücke voraussichtlich nicht schließen können.

Aber warum haben Sie ausgerechnet Windhoek als Partner gewählt?

Windhoek ist seit dem Jahr 2000 eine Partnerstadt Berlins. Eine Kooperation zwischen unseren Städten besteht also schon. Es gibt aber weitere Gründe, die für Windhoek sprechen: Namibia liegt in der gleichen Zeitzone wie Deutschland, was die Zusammenarbeit sehr erleichtert. Dass Englisch in Namibia Amtssprache ist, bietet gute Voraussetzungen für unsere Ausbildungsprogramme. Zudem gibt es in Namibia auch eine hohe Affinität für die deutsche Sprache. Das ist wichtig für die Integration in den Arbeitsmarkt.

Die Jugendarbeitslosigkeit in Namibia ist mit rund 40 Prozent sehr hoch. Auch von namibischer Seite besteht also großes Interesse an einer Kooperation, die junge Menschen in Arbeit bringt. Das hat uns die Bürgermeisterin von Windhoek, Queen Kamati, immer wieder verdeutlicht.

Wie groß ist denn das Potenzial? Wie viele Menschen wollen Sie jährlich ausbilden?

Das Potenzial ist riesig. Im vergangenen Jahr gab es ein Modellprojekt des Goethe-Instituts in Windhoek, einen Sprachkurs, dessen Absolventen einen Praktikumsplatz bei einem deutschen Unternehmen bekamen. Auf die 25 angebotenen Plätze haben sich 7.000 Namibier beworben.

In Windhoek absolvieren jedes Jahr circa 8.000 Menschen eine Ausbildung in einem kommunalen Berufsbildungszentrum. Davon bleiben aber 60 Prozent weiterhin arbeitslos. Wir gehen davon aus, dass etwa die Hälfte dieser Leute bereit sind, eine höhere Berufsausbildung zu durchlaufen. Wir sprechen also von einer Größenordnung von potenziell 2.500 bis 3.000 Absolventen pro Jahr. Selbstverständlich können wir nicht von jetzt auf gleich ein Bildungszentrum für 3.000 Azubis auf die Beine stellen. Aber das Potenzial ist groß genug, ebenso der Bedarf in Berlin.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Die Idee entstand im Februar. In den vergangenen Monaten haben wir mit deutschen und namibischen Partnern einen Plan ausgearbeitet. Für November streben wir die Unterzeichnung einer Absichtserklärung in Windhoek an. Abhängig von den infrastrukturellen Voraussetzungen in Windhoek halten wir einen Start für Anfang 2026 für möglich.

Kann die Kooperation mit Windhoek die Arbeitskräftelücke in Berlin schließen?

Nein, nicht allein. In Berlin sind in diesem Jahr mehrere Tausend Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. Unser Ziel mit der Kooperation mit Windhoek ist es, nicht nur quantitativ mehr Arbeitskräfte für unseren Wirtschaftsstandort zu gewinnen, sondern auch qualitativ die Integration eben jener Fachkräfte sicherzustellen. Der Unterschied ist, dass wir die Ausbildung vor Ort organisieren. Die Teilnehmer sollen in Namibia ihren Berufsabschluss erwerben, Deutsch lernen und auch kulturelle Bildung erhalten. Das wird hoffentlich den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt erheblich erleichtern. Wenn die Kooperation mit Windhoek gut funktioniert, kann man das Projekt ausbauen – mit anderen Partnerstädten, aber auch innerhalb der Region.

Für welche Berufe bilden Sie aus?

Wir wollen uns auf die Berufe konzentrieren, in denen der Bedarf an Arbeitskräften und Fachkräften am höchsten ist. Dazu zählen sicherlich Bereiche wie Unternehmensdienstleistungen und Gastgewerbe, aber auch Berufsbilder aus Industrie und Handwerk. Der Fokus beziehungsweise die Fachrichtung hängt zudem im Wesentlichen von den Unternehmen ab, die mit dem Ausbildungszentrum zusammenarbeiten werden.

Auf welcher Sprache findet die Ausbildung statt?

Die berufliche Ausbildung wird auf Deutsch durchgeführt. Wir wollen die Azubis ja bestmöglich auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereiten. Eine Sprache lernt man am schnellsten, wenn man sie ständig hört und spricht. Aber falls nötig, können die Ausbilder natürlich auch mal etwas auf Englisch erklären. Es ist ein großer Vorteil, dass wir auf eine Sprache zurückgreifen können, die beide Seiten verstehen. Das ist in anderen Ländern, wo die Amtssprache nicht Englisch ist, nicht möglich.

Also werden Sie Ausbilder aus Deutschland nach Namibia bringen?

Wir werden zunächst mit deutschen Ausbildern anfangen. Aber wir wollen auch namibische Ausbilder weiterqualifizieren.

Wie binden Sie Berliner Betriebe in das Projekt ein?

Es gibt drei Möglichkeiten, sich zu engagieren. Der einfachste Weg ist schlicht, aus Namibia Ausbildungsabsolventen einzustellen. Eine zweite Stufe wäre, die Ausbildung ein Stück weit zu begleiten, zum Beispiel durch Praktikumsplätze oder die finanzielle Unterstützung von Azubis. Die dritte Option ist die Einbindung in die Ausbildung mit eigenen Ausbildern. Das bedeutet also Investitionen in eine Niederlassung oder Betriebsstätte in Namibia. Diese Betriebe haben dann natürlich den direktesten Zugang zu den Absolventen.

Der Fokus der Kooperation liegt auf einer Ausbildung für den deutschen Arbeitsmarkt. Wie genau soll die namibische Wirtschaft davon profitieren?

Ja, es ist unsere Intention, dass 100 Prozent der Ausgebildeten auf dem Berliner Arbeitsmarkt landen könnten. Aber aufgrund von Erfahrungswerten wurde uns gespiegelt, dass rund 20 Prozent das Land nicht verlassen werden. Diese Leute stehen dann der namibischen Wirtschaft zur Verfügung. Mittelfristig soll das Projekt aber auch namibischen Unternehmen offenstehen. Einige haben schon Interesse angemeldet, ein Bildungszentrum zu unterstützen und dann von dessen Absolventen zu profitieren.

Wenige Tage vor dem 140. Jahrestag des Beginns der Berliner Konferenz gibt es Kritik an der fehlenden Erinnerungskultur der Bundesregierung. “Es verwundert, dass dieser wichtige Gedenktermin von der Politik nicht berücksichtigt wird. Die Ampelregierung war eigentlich mit dem Versprechen angetreten, das koloniale Erbe anzuerkennen und aufzuarbeiten”, sagte Jürgen Zimmerer, Professor für Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg. Die Konferenz, die vom 15. November 1884 bis zum 26. Februar 1885 in Berlin stattfand, legte mit der sogenannten “Kongoakte” den Grundstein für eine koloniale Aufteilung Afrikas. “Nun schafft sie (die Bundesregierung, Anm. der Redaktion) es nicht einmal, eines derart wichtigen Ereignisses zu gedenken. Der überall zu spürende Push Back gegen kolonialkritische Forschung ist auch hier zu spüren”, so Zimmerer weiter.

Tatsächlich ist seitens der Bundesregierung keine vergleichbare Gedenkveranstaltung wie zu anderen wichtigen Ereignissen in der deutschen Geschichte – etwa zum Jahrestag des Falls der Berliner Mauer am 9. November – geplant. Das Auswärtige Amt will allerdings die Veranstaltungsreihe “Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit – Im Dialog mit der Zivilgesellschaft” aus Anlass des Jahrestages eröffnen. Dazu sind nach Angaben einer Sprecherin der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien auch Vertreterinnen und Vertreter aus Afrika sowie der Asien-Pazifik Region eingeladen.

Das Entwicklungsministerium lädt zudem am 4. Dezember zu einer Veranstaltung ein, bei der über koloniale Kontinuitäten in der Entwicklungszusammenarbeit debattiert werden soll. Dazu sind auch Botschafterinnen und Botschafter afrikanischer Staaten eingeladen. Veranstaltungen in deutschen Botschaften im Ausland sind laut der Sprecherin allerdings nicht vorgesehen. dre

Terry Holohan, CEO des Goldminenkonzerns Resolute Mining, wurde von der militärisch kontrollierten Regierung in Mali festgenommen, wie das australische Unternehmen mitteilte. Holohan und zwei weitere Führungskräfte des Unternehmens seien nach Bamako gereist, um Gespräche mit den malischen Bergbau- und Steuerbehörden zu führen, seien jedoch nach Abschluss der Treffen am Freitag “unerwartet” von Regierungsbeamten festgenommen worden, teilte Resolute am Sonntag mit.

Die Festnahme folgt offenbar einer Reihe von Festnahmen in den vergangenen Wochen. Auch vier Mitarbeiter des Goldminenbetreibers Barrick Gold wurden im Oktober festgenommen.

Resolute und andere internationale Bergbauunternehmen stehen seit der Machtübernahme des Militärs unter wachsendem Druck, da Mali versucht, die Einnahmen aus seinen Bodenschätzen durch ein im vergangenen Jahr verabschiedetes Bergbaugesetz zu steigern. Gold ist eine wichtige Säule der Wirtschaft des Landes, das mit Sanktionen zu kämpfen hat, die seine Fähigkeit zum Import von Waren bedrohen. Zudem ist das Land von Finanzmitteln über den regionalen Schuldenmarkt abgeschnitten.

Die Junta hat in den vergangenen Monaten ihre Bemühungen verstärkt, bestehende Bergbauverträge mit ausländischen Unternehmen wie B2Gold, Allied Gold und AngloGold Ashanti neu zu verhandeln. Dabei hatte Assane Sidibe, der Präsident der Bergbaukommission im Nationalen Übergangsrat, Bloomberg im vergangenen Jahr gesagt, dass die Vorschriften nur für neue Verträge und Verlängerungen bestehender Genehmigungen gelten sollten.

Resolute hat die Produktion in seinem Syama-Projekt im Südosten des Landes hochgefahren und eine zweite Phase der Mine soll im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Die Regierung hält einen Anteil von 20 Prozent an dem Projekt, das laut der Website von Resolute jährlich rund 2,4 Millionen Tonnen Erz produziert. Bloomberg

Die Verlängerung der Eucap-Mission kommt zu einem für Europa günstigen Zeitpunkt: In Mali zeigen sich erste Zeichen einer gewissen Ernüchterung der russischen Militärkooperation. Wurden die Söldner der Wagner-Truppe bei ihrer Ankunft im Dezember 2021 noch wie Retter gefeiert, ist der Heiligenschein weg. Dutzende Russen und malische Soldaten starben im Juli im äußersten Norden im Gefecht mit Tuareg-Rebellen und Dschihadisten. Das war praktisch das erste Mal, dass Wagner gegen einen echten Gegner, Mann gegen Mann, kämpfen musste. Ein Sandsturm in der Wüste verhinderte, dass die Russen ihre Drohnen aufsteigen lassen konnten – ihre Hauptwaffe gegen häufig schlecht bewaffnete Dschihadisten.

Es ist zu früh, von Spannungen zwischen Wagner und der malischen Regierung zu sprechen, die teuer für die Söldnerdienste bezahlt. Aber ein paar lange Gesichter gibt es schon, zumal bei einem Anschlag von Dschihadisten am Flughafen Bamako im September auch von Wagner wenig zu sehen war. Die Russen haben dort eine Basis, tauchten aber stundenlang nicht auf, als Kämpfer auf dem Flughafengelände unterwegs waren. Noch ein Beispiel: Seit Wochen ist ein Konvoi von Wagner-Kämpfern und malischen Soldaten im Norden unterwegs, um die Juli-Niederlage wiedergutzumachen. Doch es gibt keinen Angriff, man hört stattdessen von logistischen Problemen. Offensichtlich sind die Söldner nicht mehr so risikofreudig wie bisher. Die malischen Erwartungen waren von vornherein unrealistisch: Was sollten rund 1.000 bis 1.200 Wagner-Söldner besser machen als einst mehr als 5.000 französische Soldaten im Sahel?

Der Umgang mit Malis Militärregierung und ihrem panafrikanischen Power-Trip war in den letzten Jahren schwierig. Insbesondere Frankreich hat die Beziehungen fast auf null heruntergefahren. Doch es steht für Europa zu viel auf dem Spiel, um jetzt den Kontakt abzubrechen. Bestes Beispiel ist die Migration: Rund 200.000 Malier sind aus dem Zentrum des Landes, wo der Konflikt mit Dschihadisten wütet, in das Nachbarland Mauretanien geflohen. Die Flucht ist ein direktes Resultat des Wagner-Einsatzes, weil die Russen dort mit der malischen Armee gegen Dschihadisten kämpfen und häufig nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheiden. Sie töteten im März 2022 mehr als 500 Menschen in dem von Dschihadisten kontrollierten Dorf Moura. Die meisten Opfer waren nach Angaben der Vereinten Nationen Zivilisten.

Von Mauretanien versuchen dann viele Flüchtlinge, per Boot auf die Kanarischen Inseln zu kommen. Malier sind dieses Jahr zum ersten Mal unter den Top 3 der Ankömmlinge dort. Die Wiederwahl von Donald Trump dürfte diesen Trend noch verstärken, da die Vereinigten Staaten die ebenfalls boomende Fluchtroute mit Turkish Airlines von Mauretanien nach Nicaragua schließen dürften und dann mehr Migranten auf die Boote nach Spanien ausweichen.

Die Mandats-Verlängerung ist für die EU ein Weg, um mit Mali im Gespräch zu bleiben und sich als Alternative zu Russland anzubieten. Wagner wird irgendwann scheitern, das ist klar. Dann wird es gut sein, wenn Europa weiter in dem Sahel-Land präsent ist. Das neue Mandat ist auch noch aus einem anderen Grund ein wichtiger Schritt: Endlich hat sich Europa ein wenig von der unbeliebten ehemaligen Kolonialmacht Frankreich gelöst, die eigentlich Eucap eher nicht fortsetzen wollte. Frankreich hatte 2022 seine Ausbilder von der Mission abgezogen, als der Streit mit der Junta eskalierte. Damals zog die französische Armee auch aus Nord-Mali ab und musste später die Nachbarn Burkina Faso und Niger verlassen.

Seitdem hat Paris Druck auf die EU ausgeübt, die Beziehungen zu den Juntas zu reduzieren und auch die EU-Trainingsmission für das malische Militär, EUTM, zu Fall gebracht. Spanien hatte diese eigentlich fortsetzen wollen, aber nicht die Konfrontation mit Frankreich gewagt. Dass die übrigen EU-Mitglieder nun Eucap verlängern wollen, ist eine erste willkommene Emanzipierung von Paris im Sahel.

Ulf Laessing ist Leiter der Regionalprogrammes Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung in Mali.

Washington Post: Mauritius hat gewählt. Im Inselstaat Mauritius haben am Sonntag nationale Wahlen stattgefunden, bei denen Premierminister Pravind Jugnauth um eine zweite Amtszeit als Regierungschef kämpft. Wegen eines Abhörskandals sperrte die Regierung Soziale Medien. Die Weltbank bezeichnete Mauritius als einen Leuchtturm des Erfolgs. (“The island of Mauritius, praised as an African success story, will hold its national election”)

Standard: Sorge um Agoa. Afrikanische Finanzexperten machen sich Sorgen über die Ankündigung Donald Trumps, das seit Jahrzehnten bestehende Freihandelsabkommen African Growth and Opportunity Act (Agoa) aufzukündigen. Lobbyisten sollen nun versuchen, das Abkommen zu retten. (“Viel Skepsis gegenüber Trump in Afrika – und ein paar wenige Unterstützer”)

Semafor: Jubel über Trump-Wahl. Kenias Opposition bejubelt den Sieg Donald Trumps bei der Präsidentschaftswahl in den USA. Kenias Präsident William Ruto hat ein gutes Verhältnis zu amtierenden Präsidenten Joe Biden und besuchte ihn in diesem Jahr im Weißen Haus. (“Kenyans frustrated with their government celebrate Trump’s win”)

Japan Times: Russland sucht Verbündete. Angesichts der Isolation Russlands durch den Westen nach dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 versucht Moskau, in Asien, Afrika und dem Nahen Osten neue Partnerschaften aufzubauen und sich als Bollwerk gegen die sogenannte westliche Dominanz auf der internationalen Bühne zu präsentieren. (“Putin promises Africa ‘total support’ in anti-West pitch to continent”)

Africa News: Duma Boko vereidigt. Duma Boko legte am Freitag vor Tausenden Bürgern und Delegierten in Botswanas Hauptstadt seinen Amtseid als neuer Präsident Botswanas ab. Bokos “Umbrella for Democratic Change” gewann 36 Sitze im Parlament und verhinderte eine zweite Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Mokgweetsi Masisi. (“Duma Boko takes oath as Botswana’s president”)

Nation: Mudavadi soll Innenminister werden. Politiker im Westen Kenias appellieren an Präsident William Ruto, den Ministerpräsidenten Musalia Mudavadi zum nächsten Innenminister zu ernennen. Mudavadi sei den Menschen in der Region eng verbunden und habe Führungsqualitäten. (“Appoint Musalia Mudavadi as Interior CS, Western leaders tell President Ruto”)

Reuters: Keine Beweise für geheime Abtreibungen. Die nigerianische Menschenrechtskommission erklärte, dass eine Untersuchung “keine Beweise” dafür gefunden habe, dass das Militär im Kampf gegen den islamistischen Aufstand gezielt Frauen und Kinder angegriffen oder geheime Abtreibungen vorgenommen habe. (“Nigeria rights body finds ‘no evidence’ military conducted secret mass abortions”)

Reuters: Steigende Kakaopreise. Ghana, das zweitgrößte Erzeugerland für Kakao auf der Welt, hat in der Saison 2024/25 zum zweiten Mal den festen Erzeugerpreis an die Kakaobauern erhöht, um die Einkommen der Bauern zu steigern. Die Kakaobauern erhalten nun 49.600 Cedi (3.062 Dollar) je Tonne. (“Ghana raises cocoa farmgate price again”)

Africa News: Allianz gegen Verfassungsänderungen. Am Samstag haben kongolesische Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft eine Allianz gegen Verfassungsänderungen angekündigt, die Präsident Félix Tshisekedi auf unbestimmte Zeit an der Macht halten sollen. Die Koalition, die den Namen “Nationales Erwachen” trägt, wird Mitte Dezember ihre erste Sitzung abhalten. (“DR Congo opposition, civil society dig in as Tshisekedi plots constitution change”)

Financial Times: Pyramiden von Meroë vor der Zerstörung. Fozia Khalid bewacht im Sudan die Pyramiden von Meroë. Khalid geht davon aus, dass die Pyramiden kurz vor ihrer Zerstörung stehen, denn die islamistischen Rapid Support Forces (RSF) näherten sich der archäologischen Stätte, die vor Ausbruch des Bürgerkrieges zahlreiche Besucher anzog. (“Sudan’s lone caretaker protecting ancient treasures from looting”)

Ihr gehe es darum, die Welt zu erklären, und welche Rolle Afrika dabei künftig spielen wird – so einfach bringt Amaka Anku auf den Punkt, was sie antreibt. Als Leiterin des Afrika-Portfolios der Investmentberatung Eurasia Group erklärt Anku ihren Kunden, wie ihnen der Markteinstieg in Afrika möglichst risikofrei gelingt.

Der Ansatz, der die Eurasia Group von anderen Beratungen unterscheidet: Laut Unternehmensgründer Ian Bremmer sollen Risiken fremder Märkte durch die Einbeziehung politikwissenschaftlicher Perspektiven minimiert werden. Gewissermaßen geht es um eine gesamtheitlichere Betrachtung der Märkte. Bremmer selbst fasst den Ansatz knapp als “Politics First” zusammen. Entsprechend gute Kenntnisse müssen die Berater über ihre Gebiete vorweisen.

Diese Besonderheit reizt Anku besonders bei ihrer Arbeit für Eurasia. “Wir beraten das globale Kapital in realen Geschäftsfragen, also konkret, ob es Sinn ergibt, in einem bestimmten Markt zu investieren. Gleichzeitig können wir aber auch Vordenker im Sinne eines Thinktanks sein”, sagt Anku. Diese Rolle nimmt Anku auch immer wieder als Kommentatorin in Fachmedien in Afrika und den USA ein und erklärt politische und wirtschaftliche Entwicklungen auf dem Kontinent.

Mit Blick auf 2024 lag der Fokus für den großen Teil der afrikanischen Länder auf der Staatsverschuldung und dem Versuch der Konsolidierung ihrer jeweiligen Haushalte. Im kommenden Jahr werden laut Anku allerdings andere Fragen im Mittelpunkt stehen. “Dann wird sich zeigen, ob die Länder, die mit ihren Reformen begonnen haben, den Kurs halten können“, sagte Anku.

Zudem werde der politische Generationenwechsel in Afrika große Veränderungen nach sich ziehen. “Die politischen Eliten in Afrika fragmentieren sich”, ist Anku überzeugt. Es zeige sich, dass demokratische Wechsel zur Regel werden und die Dominanz einer alten Politikerelite abnimmt. Neue Akteure treten auf den Plan und kommen sogar in Machtpositionen. Lange sei es in der afrikanischen Politik lediglich darum gegangen, den Staat vor dem Militär zu schützen. Diese Bedrohung gebe es – mit Ausnahme der Sahel-Zone – in Afrikas nicht mehr. Gleichzeitig fordern die Wähler mehr Inhalte von ihren Politikern. “Die politische Elite muss nun beweisen, warum sie an der Macht bleiben sollte”, so Anku. Dies sei eine positive, demokratische Entwicklung, da es mittlerweile in der Bevölkerung einen höheren Anspruch an die Politik in Afrika gebe.

Geboren und aufgewachsen ist Anku in der nigerianischen Stadt Enugu. Sie spricht neben Französisch auch Igbo. Nach ihrer Übersiedelung in die USA studierte Anku zunächst an der Princeton University und machte einen Doktor an der juristischen Fakultät der Harvard University. Anschließend war Anku für mehrere Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) tätig. Dazu zählten unter anderem die Afrikanische Entwicklungsbank, das International Rescue Committee oder die International Crisis Groups. Dabei sammelte sie Erfahrungen in Ländern wie der DR Kongo, Ruanda, Tunesien, Senegal, Südafrika, Gabun und Nigeria. Außerdem vertrat Anku als Rechtsanwältin für die internationale Kanzlei Shearman & Sterling die Interessen multinationaler Unternehmen. Mittlerweile lebt Anku in Washington.

Mittlerweile ist Anku überzeugt, dass Entwicklungshilfe kein Treiber für wirtschaftliche Entwicklung sein kann. “Ich war Teil der Entwicklungszusammenarbeit, und meine größte Frustration dabei war, dass diese nicht organisch ist. Vieles von dem, was wir in der Entwicklungshilfebranche tun, ist der Aufbau von Parallelstrukturen, um das zu leisten, was die Regierungen vor Ort nicht tun”, so Anku.

Wenn die Hilfen jedoch eingestellt würden, brächen die Strukturen zusammen und die Empfängerländer würden wieder um Jahre zurückgeworfen. Anku setzt sich daher dafür ein, in reformwillige Staaten zu investieren, die ihre eigenen staatlichen Kapazitäten stärken, um nicht abhängig von parallelen Hilfsstrukturen zu sein. “Der Weg nach vorne ist ein effektiver Staat, der wichtige Investitionen tätigt und somit gleichzeitig Investitionen des Privatsektors anzieht“, sagt Anku. David Renke

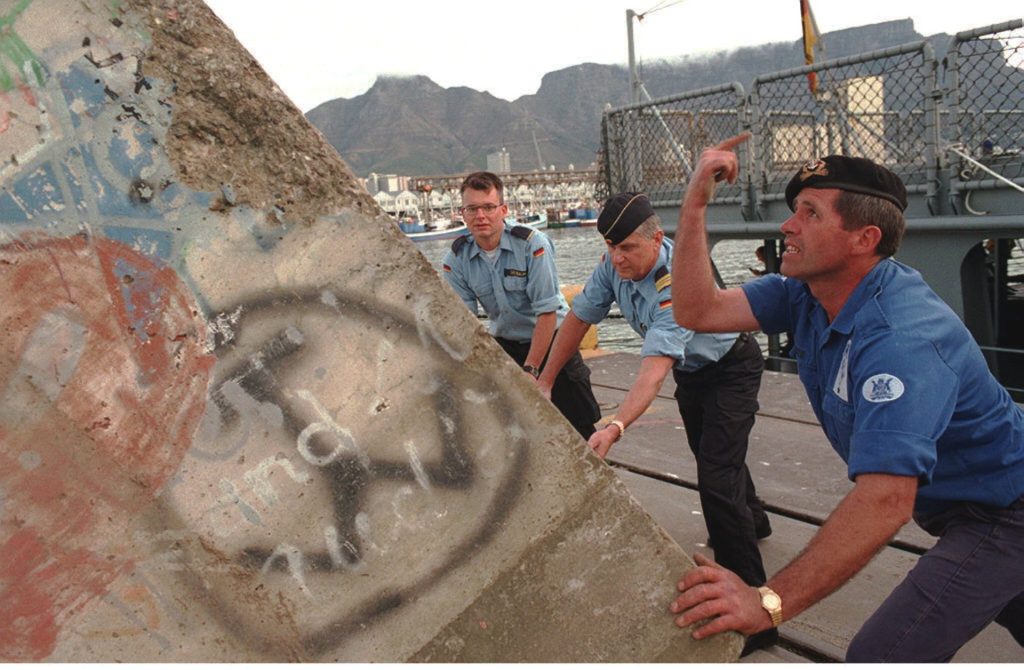

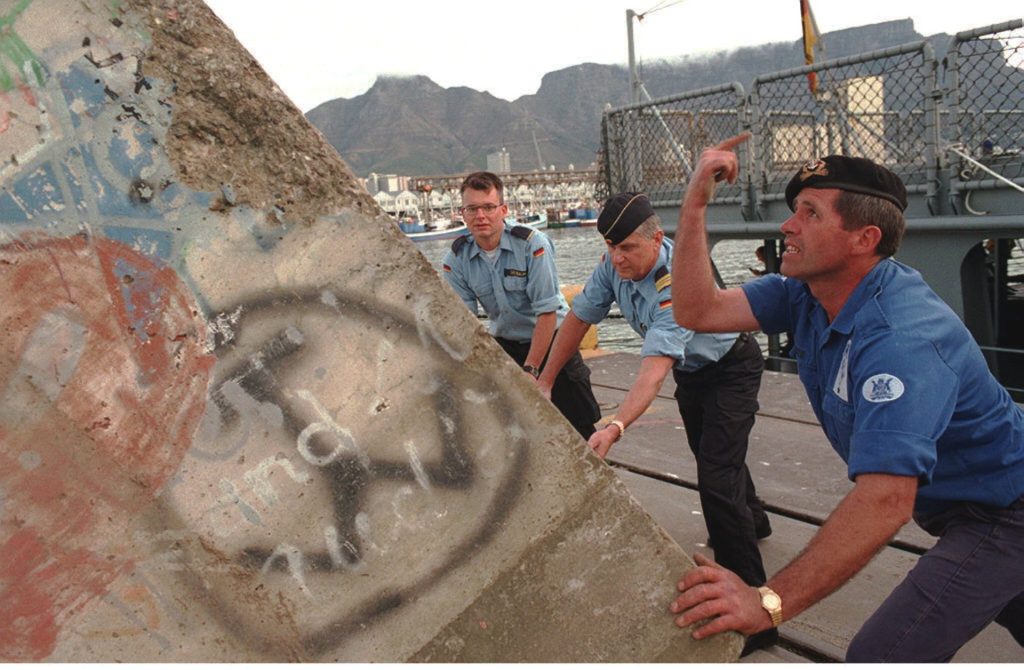

Am vergangenen Samstag jährte sich der Fall der Berliner Mauer zum 35. Mal. Viele erinnern sich noch an die Pressekonferenz am 9. November 1989, auf der SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski eher ungeplant gegen 19:00 Uhr die Mauer “öffnete”. Nach der in Windeseile übers Radio verbreitete Nachricht zogen Tausende Ost-Berliner an die Grenzübergänge, wo schnell die Schlagbäume hochgingen. Tausende aus dem Westen strömten an die Mauer, um die historische Nacht mitzuerleben. Viele mit Hämmern, sogenannte “Mauerspechte”, mit denen sie Stücke aus der Berliner Mauer herausklopften.

Ganze Mauersegmente wurden später von der Stadt Berlin an Staaten in der ganzen Welt verschenkt, und stehen heute als Denkmal gegen die damalige Unterdrückung, darunter in Brasilien, den USA, Jamaika, Usbekistan, Korea und Singapur.

Und Afrika? Ja, ein Mauerstück landete auch dort und steht heute in Kapstadt. Es soll das einzige auf dem afrikanischen Kontinent sein. “Der Fall der Berliner Mauer und die Freilassung von Nelson Mandela waren mehr als ein historischer Zufall”, sagte der damalige deutsche Botschafter in Südafrika, Dr. Uwe Kästner, als das Mauersegment feierlich übergeben wurde.

Nelson Mandela hatte das Stück zuvor bei einem Staatsbesuch in Berlin im Mai 1996 persönlich ausgewählt. Noch im Sommer desselben Jahres reiste das historische Betonteil in der Fregatte “Schleswig-Holstein” von Wilhelmshaven nach Kapstadt. Zuerst stand es an der Waterfront, wurde aber später vor dem Gebäude der Mandela Rhodes Foundation in der Innenstadt aufgestellt. Der derzeitige Botschafter in Pretoria, Andreas Peschke, erinnert sich. “Ich wuchs auf der anderen Seite der Mauer im kommunistischen Ostdeutschland auf. Wäre die Mauer nicht gefallen, würde ich heute nicht in Südafrika sein.” as

am Montag hat die Weltklimakonferenz (COP) in Baku begonnen. Angesichts einer kommenden Trump-Regierung sowie der gescheiterten Ampel-Koalition in Deutschland ist fraglich, wie erfolgreich die Konferenz wird. Dass es jedoch dringender Lösungen bedarf, ist unstrittig – insbesondere für die Länder des Globalen Südens. Unsere Westafrika-Korrespondentin Lucia Weiß hat sich zum Auftakt der COP eines der Schlüsselländer für den Klimaschutz angeschaut: die Demokratische Republik Kongo. Sie erklärt, warum es trotz der wertvollen Umweltressourcen mit der Klimafinanzierung nur schleppend vorangeht.

Zudem blicken wir in dieser Ausgabe auf die Proteste infolge der Wahlen in Mosambik und sprechen mit Sebastian Stietzel, Präsident der IHK Berlin, wie Namibia ein Partnerland bei der Fachkräfteausbildung werden könnte.

Ich wünsche eine interessante Lektüre!

Vor dem Auftakt der 29. Weltklimakonferenz (COP) in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hat das Ebuteli-Institut, ein in Kinshasa ansässiger Politik-Thinktank, einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, wie es um die Klimafinanzierungen in der DR Kongo steht. So viel sei vorab schon verraten: nicht gut.

Vieles deutet darauf hin, dass sich das auch bei dieser COP nicht ändert. Denn sowohl die USA als auch Deutschland reisen mit Regierungsvertretern an, die nicht mehr lange im Amt sein werden und wenig Entscheidungsspielraum haben. Dabei wäre es insbesondere für den Globalen Süden enorm wichtig, dass jetzt robuste Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen werden. Das Beispiel DR Kongo zeigt dies überdeutlich.

So stellen die Autoren der Ebuteli-Studie eine deutliche Lücke zwischen dem Bedarf und den bisher erhaltenen Mitteln fest:

Gleichzeitig kämpft die DR Kongo mit strukturellen Problemen, die nicht dazu beitragen, dass die Lücke zwischen Bedarf und Mittel schnell geschlossen werden kann. Die Forscher vom Ebuteli-Institut benennen mehrere Probleme, die die Demokratische Republik Kongo (DRK) für Klimafinanzierungen unattraktiv machen:

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die DRK aus diesen Gründen – trotz ihres großen Potenzials, das Klima weltweit zu stabilisieren – nicht ausreichend Gelder anziehen kann. Die Beziehungen mit den Geberländern und der internationalen Gemeinschaft belaste demnach auch, dass manche die Förderung von natürlichen Ressourcen im Kongo kritisch betrachten. Dabei geht es neben Holz und Palmöl vor allem um Ölvorkommen in den Wald- und Moorgebieten.

Das steht im Konflikt mit Maßnahmen für den Klimaschutz. Denn der Beitrag, den die Moore für das Klima leisten, sind enorm, wie jüngst Naturwissenschaftler festgehalten haben. Eine 2022 in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlichte Studie unter Federführung von Wissenschaftlern der Universität in Leeds hat gar gezeigt, dass die DR Kongo für das Klima sogar noch wichtiger ist als zuvor angenommen worden war.

Denn in der DR Kongo befindet sich das größte zusammenhängende tropische Torfmoor der Erde. Dieses Moorgebiet in Zentralafrika ist mit etwa 16,2 Millionen Hektar sogar größer als das bis dahin als größtes geltende tropische Torfmoor im Orinoco-Delta in Venezuela, das etwa 16 Millionen Hektar umfasst. Die Moorsysteme in Zentralafrika speichern schätzungsweise zwischen 26 und 32 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Sie erreichen der Studie zufolge eine Dicke von bis zu 6,5 Metern. Trotz ihrer enormen Ausdehnung sind die zentralafrikanischen Moorsysteme allerdings noch kaum erforscht.

Seit mehreren Wochen gehen Anhänger der Opposition in Mosambik auf die Straße und demonstrieren gegen ihre Regierung. Der Wahlkampf vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 9. Oktober war von Einschüchterungen und Gewalt geprägt. Nach der Verkündigung des Wahlergebnisses am 24. Oktober hatten die Unruhen stark zugenommen. Daniel Chapo von der Regierungspartei Frelimo entschied laut nationaler Wahlkommission mit rund 70 Prozent die Wahlen für sich. Venâncio Mondlane von der oppositionellen Podemos landete mit gut 20 Prozent auf dem zweiten Platz. Er erkannte das Ergebnis nicht an, veröffentlichte stattdessen eigene Auszählungen, nach denen seine Partei 53 Prozent der Stimmen bekommen haben soll. Auf Frelimo entfielen demnach lediglich 35 Prozent.

Die Frelimo stellt seit der Unabhängigkeit Mosambiks von Portugal 1975 die alleinige Regierung. Die Partei möchte stur an der Macht bleiben, auch wenn sie zunehmend ihre Legitimierung in dem von Armut, Arbeitslosigkeit und hohen Lebenshaltungskosten geprägten Land verliert.

Vergangene Woche gab es den vorläufigen Höhepunkt der Ausschreitungen, die das südostafrikanische Land in einen Krisenzustand versetzen. Die Hauptstadt Maputo befand sich teilweise im Ausnahmezustand, manche sprachen sogar von “Kriegsgebiet”, wie Adriano Nuvunga, Direktor des Centre for Democracy and Human Rights. Mosambiks Regierung schickte das Militär in die Straßen, um die Demonstranten mit Gewalt zurückzudrängen. Human Rights Watch sprach von mindestens 30 Toten und Hunderten Verletzten unter den Tausenden Demonstranten. “Militärfahrzeuge, Panzer und schwer bewaffnete Polizisten hinderten Demonstranten daran, die Hauptstadt Maputo zu betreten. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein und in einigen Fällen auch scharfe Munition”, sagte Nuvunga. Die Vorkommnisse habe unter den Bürgern große Besorgnis ausgelöst.

Am Freitag wurde es dann wieder ruhiger. Seit der Verkündung des Wahlergebnisses ist das Internet in Mosambik immer noch stark eingeschränkt. Die Maßnahme trat in Kraft, als der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Mondlane auf Facebook zu Demonstration aufgerufen hatte: “Ich habe das Gefühl, dass eine revolutionäre Atmosphäre herrscht, die zeigt, dass wir am Rande eines einzigartigen historischen und politischen Wandels im Land stehen”, sagte er. “Wir wollen, dass der Volkswille, der bei den Wahlen am 9. Oktober zum Ausdruck kam, wiederhergestellt wird. Die Menschen haben erkannt, dass es nicht möglich ist, tiefgreifende Veränderungen in Mosambik herbeizuführen, ohne Risiken einzugehen. Jetzt müssen sie sich selbst befreien.”

Trotz der Unruhen blieb das Regionalbündnis Southern African Development Community (SADC) weitestgehend still. Erst am kommenden Wochenende wird es einen außerordentlichen Gipfel der Staats- und Regierungschefs geben. Neben der SADC-Mission in der Demokratischen Republik Kongo (SAMIDRC), den Wahlen in Botswana Ende Oktober und den Wahlen in Namibia Ende des Monats wird vor allem die Lage in Mosambik thematisiert werden. Der Gipfel war allerdings ohnehin geplant. Nach den Unruhen stand die SADC unter Zugzwang und hatte Mosambik hastig in das Programm aufgenommen. Zu spät, finden die Demonstranten.

Nicht erst jetzt wird die SADC Ineffizienz und Unfähigkeit vorgeworfen. Derzeit hat Simbabwe, dessen repressive Politik von zahlreichen Regierungen in der Region zwar mit Argwohn verfolgt, aber dennoch totgeschwiegen wird, den Vorsitz der SADC inne. Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa erklärte nach den Wahlen in Mosambik, seine Regierungspartei ZANU-PF sei bereit, “die seit langem bestehende revolutionäre Einheit zwischen unseren beiden Parteien und unseren beiden Ländern zu festigen“.

Im benachbarten Südafrika nimmt die Sorge über die Lage in Mosambik zu, nachdem Präsident Cyril Ramaphosa seinem kommenden Amtskollegen Chapo auf Grundlage des vorläufigen Wahlergebnisses zurückhaltend gratuliert hatte. Hunderttausende Mosambikaner leben in Südafrika und bewegen sich frei zwischen den beiden Ländern. Bis vergangene Woche, als Südafrika zum ersten Mal einen Grenzübergang zu einem Nachbarland schließen musste, weil jenseits der Grenze die Lage gefährlich war.

Die Grenzstation Lebombo, der Johannesburg und Pretoria sowie die Bergbauprovinz Mpumalanga mit dem Tiefseehafen von Maputo verbindet, musste vor einer Woche schließen, nachdem Lkw und Grenzinfrastruktur auf der mosambikanischen Seite angegriffen worden waren. Ein wirtschaftlicher Einschnitt für Südafrika, dem größten Chromproduzenten der Welt. Das Land exportiert das Metall über Lebombo. Allein 2023 waren es 9,5 Millionen Tonnen, mehr als die Hälfte des Gesamtexports. Der Schaden wurde allein vergangene Woche auf umgerechnet fast 300 Millionen Euro geschätzt. Inzwischen läuft der Grenzverkehr wieder, in den vergangen zwei Tagen passierten mehr als 12.000 Lkw den Übergang – unter dem wachsamen Auge des Militärs.

“Es bleibt jedoch merkwürdig, dass die SADC seine Rolle in der Region nicht ernst zu nehmen scheint“, schrieb die südafrikanische Times vergangene Woche. Die SADC wird von einem Mangel an Ressourcen und seiner Abhängigkeit von Diplomatie ausgebremst. Wie schon im Fall von Simbabwe verlässt sich die Organisation oft auf sanfte Diplomatie, um den politischen Konflikt zu schlichten. Bei den Wahlen hatte die EU weitaus mehr Beobachter geschickt als die SADC. Die EU prangerte Unregelmäßigkeiten an, die SADC blieb still. Oppositionsführer Mondlane rief am Montag zu weiteren Protesten auf. Wenn diese wieder zu Ausschreitungen führen, sollte Südafrika als regionale Führungsmacht eine stärkere Rolle bei der Schlichtung einnehmen. Es hat viel zu verlieren.

Herr Stietzel, wieso will die IHK Berlin Fachkräfte in Namibia ausbilden?

Wir beschäftigen uns schon lange mit den Herausforderungen des Fachkräftemangels hier in Berlin. Derzeit fehlen uns etwa 90.000 Fachkräfte, und die Wirtschaft gibt uns die Rückmeldung, dass es sich längst nicht mehr nur auf Fachkräfte bezieht, sondern in fast allen Branchen Arbeits- und Fachkräfte fehlen.

Schaut man sich unser eigenes Potenzial an, dann wird schnell klar, dass wir zwangsläufig auf den Zuzug internationaler Fachkräfte angewiesen sind. Selbst wenn wir in Zukunft alle Arbeitslosen, alle, die jetzt in der Schule sind, und alle Teilzeitkräfte in Vollzeitarbeit bringen würden, werden wir aufgrund des demografischen Wandels die sich vergrößernde Fachlücke voraussichtlich nicht schließen können.

Aber warum haben Sie ausgerechnet Windhoek als Partner gewählt?

Windhoek ist seit dem Jahr 2000 eine Partnerstadt Berlins. Eine Kooperation zwischen unseren Städten besteht also schon. Es gibt aber weitere Gründe, die für Windhoek sprechen: Namibia liegt in der gleichen Zeitzone wie Deutschland, was die Zusammenarbeit sehr erleichtert. Dass Englisch in Namibia Amtssprache ist, bietet gute Voraussetzungen für unsere Ausbildungsprogramme. Zudem gibt es in Namibia auch eine hohe Affinität für die deutsche Sprache. Das ist wichtig für die Integration in den Arbeitsmarkt.

Die Jugendarbeitslosigkeit in Namibia ist mit rund 40 Prozent sehr hoch. Auch von namibischer Seite besteht also großes Interesse an einer Kooperation, die junge Menschen in Arbeit bringt. Das hat uns die Bürgermeisterin von Windhoek, Queen Kamati, immer wieder verdeutlicht.

Wie groß ist denn das Potenzial? Wie viele Menschen wollen Sie jährlich ausbilden?

Das Potenzial ist riesig. Im vergangenen Jahr gab es ein Modellprojekt des Goethe-Instituts in Windhoek, einen Sprachkurs, dessen Absolventen einen Praktikumsplatz bei einem deutschen Unternehmen bekamen. Auf die 25 angebotenen Plätze haben sich 7.000 Namibier beworben.

In Windhoek absolvieren jedes Jahr circa 8.000 Menschen eine Ausbildung in einem kommunalen Berufsbildungszentrum. Davon bleiben aber 60 Prozent weiterhin arbeitslos. Wir gehen davon aus, dass etwa die Hälfte dieser Leute bereit sind, eine höhere Berufsausbildung zu durchlaufen. Wir sprechen also von einer Größenordnung von potenziell 2.500 bis 3.000 Absolventen pro Jahr. Selbstverständlich können wir nicht von jetzt auf gleich ein Bildungszentrum für 3.000 Azubis auf die Beine stellen. Aber das Potenzial ist groß genug, ebenso der Bedarf in Berlin.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Die Idee entstand im Februar. In den vergangenen Monaten haben wir mit deutschen und namibischen Partnern einen Plan ausgearbeitet. Für November streben wir die Unterzeichnung einer Absichtserklärung in Windhoek an. Abhängig von den infrastrukturellen Voraussetzungen in Windhoek halten wir einen Start für Anfang 2026 für möglich.

Kann die Kooperation mit Windhoek die Arbeitskräftelücke in Berlin schließen?

Nein, nicht allein. In Berlin sind in diesem Jahr mehrere Tausend Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. Unser Ziel mit der Kooperation mit Windhoek ist es, nicht nur quantitativ mehr Arbeitskräfte für unseren Wirtschaftsstandort zu gewinnen, sondern auch qualitativ die Integration eben jener Fachkräfte sicherzustellen. Der Unterschied ist, dass wir die Ausbildung vor Ort organisieren. Die Teilnehmer sollen in Namibia ihren Berufsabschluss erwerben, Deutsch lernen und auch kulturelle Bildung erhalten. Das wird hoffentlich den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt erheblich erleichtern. Wenn die Kooperation mit Windhoek gut funktioniert, kann man das Projekt ausbauen – mit anderen Partnerstädten, aber auch innerhalb der Region.

Für welche Berufe bilden Sie aus?

Wir wollen uns auf die Berufe konzentrieren, in denen der Bedarf an Arbeitskräften und Fachkräften am höchsten ist. Dazu zählen sicherlich Bereiche wie Unternehmensdienstleistungen und Gastgewerbe, aber auch Berufsbilder aus Industrie und Handwerk. Der Fokus beziehungsweise die Fachrichtung hängt zudem im Wesentlichen von den Unternehmen ab, die mit dem Ausbildungszentrum zusammenarbeiten werden.

Auf welcher Sprache findet die Ausbildung statt?

Die berufliche Ausbildung wird auf Deutsch durchgeführt. Wir wollen die Azubis ja bestmöglich auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereiten. Eine Sprache lernt man am schnellsten, wenn man sie ständig hört und spricht. Aber falls nötig, können die Ausbilder natürlich auch mal etwas auf Englisch erklären. Es ist ein großer Vorteil, dass wir auf eine Sprache zurückgreifen können, die beide Seiten verstehen. Das ist in anderen Ländern, wo die Amtssprache nicht Englisch ist, nicht möglich.

Also werden Sie Ausbilder aus Deutschland nach Namibia bringen?

Wir werden zunächst mit deutschen Ausbildern anfangen. Aber wir wollen auch namibische Ausbilder weiterqualifizieren.

Wie binden Sie Berliner Betriebe in das Projekt ein?

Es gibt drei Möglichkeiten, sich zu engagieren. Der einfachste Weg ist schlicht, aus Namibia Ausbildungsabsolventen einzustellen. Eine zweite Stufe wäre, die Ausbildung ein Stück weit zu begleiten, zum Beispiel durch Praktikumsplätze oder die finanzielle Unterstützung von Azubis. Die dritte Option ist die Einbindung in die Ausbildung mit eigenen Ausbildern. Das bedeutet also Investitionen in eine Niederlassung oder Betriebsstätte in Namibia. Diese Betriebe haben dann natürlich den direktesten Zugang zu den Absolventen.

Der Fokus der Kooperation liegt auf einer Ausbildung für den deutschen Arbeitsmarkt. Wie genau soll die namibische Wirtschaft davon profitieren?

Ja, es ist unsere Intention, dass 100 Prozent der Ausgebildeten auf dem Berliner Arbeitsmarkt landen könnten. Aber aufgrund von Erfahrungswerten wurde uns gespiegelt, dass rund 20 Prozent das Land nicht verlassen werden. Diese Leute stehen dann der namibischen Wirtschaft zur Verfügung. Mittelfristig soll das Projekt aber auch namibischen Unternehmen offenstehen. Einige haben schon Interesse angemeldet, ein Bildungszentrum zu unterstützen und dann von dessen Absolventen zu profitieren.

Wenige Tage vor dem 140. Jahrestag des Beginns der Berliner Konferenz gibt es Kritik an der fehlenden Erinnerungskultur der Bundesregierung. “Es verwundert, dass dieser wichtige Gedenktermin von der Politik nicht berücksichtigt wird. Die Ampelregierung war eigentlich mit dem Versprechen angetreten, das koloniale Erbe anzuerkennen und aufzuarbeiten”, sagte Jürgen Zimmerer, Professor für Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg. Die Konferenz, die vom 15. November 1884 bis zum 26. Februar 1885 in Berlin stattfand, legte mit der sogenannten “Kongoakte” den Grundstein für eine koloniale Aufteilung Afrikas. “Nun schafft sie (die Bundesregierung, Anm. der Redaktion) es nicht einmal, eines derart wichtigen Ereignisses zu gedenken. Der überall zu spürende Push Back gegen kolonialkritische Forschung ist auch hier zu spüren”, so Zimmerer weiter.

Tatsächlich ist seitens der Bundesregierung keine vergleichbare Gedenkveranstaltung wie zu anderen wichtigen Ereignissen in der deutschen Geschichte – etwa zum Jahrestag des Falls der Berliner Mauer am 9. November – geplant. Das Auswärtige Amt will allerdings die Veranstaltungsreihe “Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit – Im Dialog mit der Zivilgesellschaft” aus Anlass des Jahrestages eröffnen. Dazu sind nach Angaben einer Sprecherin der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien auch Vertreterinnen und Vertreter aus Afrika sowie der Asien-Pazifik Region eingeladen.

Das Entwicklungsministerium lädt zudem am 4. Dezember zu einer Veranstaltung ein, bei der über koloniale Kontinuitäten in der Entwicklungszusammenarbeit debattiert werden soll. Dazu sind auch Botschafterinnen und Botschafter afrikanischer Staaten eingeladen. Veranstaltungen in deutschen Botschaften im Ausland sind laut der Sprecherin allerdings nicht vorgesehen. dre

Terry Holohan, CEO des Goldminenkonzerns Resolute Mining, wurde von der militärisch kontrollierten Regierung in Mali festgenommen, wie das australische Unternehmen mitteilte. Holohan und zwei weitere Führungskräfte des Unternehmens seien nach Bamako gereist, um Gespräche mit den malischen Bergbau- und Steuerbehörden zu führen, seien jedoch nach Abschluss der Treffen am Freitag “unerwartet” von Regierungsbeamten festgenommen worden, teilte Resolute am Sonntag mit.

Die Festnahme folgt offenbar einer Reihe von Festnahmen in den vergangenen Wochen. Auch vier Mitarbeiter des Goldminenbetreibers Barrick Gold wurden im Oktober festgenommen.

Resolute und andere internationale Bergbauunternehmen stehen seit der Machtübernahme des Militärs unter wachsendem Druck, da Mali versucht, die Einnahmen aus seinen Bodenschätzen durch ein im vergangenen Jahr verabschiedetes Bergbaugesetz zu steigern. Gold ist eine wichtige Säule der Wirtschaft des Landes, das mit Sanktionen zu kämpfen hat, die seine Fähigkeit zum Import von Waren bedrohen. Zudem ist das Land von Finanzmitteln über den regionalen Schuldenmarkt abgeschnitten.

Die Junta hat in den vergangenen Monaten ihre Bemühungen verstärkt, bestehende Bergbauverträge mit ausländischen Unternehmen wie B2Gold, Allied Gold und AngloGold Ashanti neu zu verhandeln. Dabei hatte Assane Sidibe, der Präsident der Bergbaukommission im Nationalen Übergangsrat, Bloomberg im vergangenen Jahr gesagt, dass die Vorschriften nur für neue Verträge und Verlängerungen bestehender Genehmigungen gelten sollten.

Resolute hat die Produktion in seinem Syama-Projekt im Südosten des Landes hochgefahren und eine zweite Phase der Mine soll im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Die Regierung hält einen Anteil von 20 Prozent an dem Projekt, das laut der Website von Resolute jährlich rund 2,4 Millionen Tonnen Erz produziert. Bloomberg

Die Verlängerung der Eucap-Mission kommt zu einem für Europa günstigen Zeitpunkt: In Mali zeigen sich erste Zeichen einer gewissen Ernüchterung der russischen Militärkooperation. Wurden die Söldner der Wagner-Truppe bei ihrer Ankunft im Dezember 2021 noch wie Retter gefeiert, ist der Heiligenschein weg. Dutzende Russen und malische Soldaten starben im Juli im äußersten Norden im Gefecht mit Tuareg-Rebellen und Dschihadisten. Das war praktisch das erste Mal, dass Wagner gegen einen echten Gegner, Mann gegen Mann, kämpfen musste. Ein Sandsturm in der Wüste verhinderte, dass die Russen ihre Drohnen aufsteigen lassen konnten – ihre Hauptwaffe gegen häufig schlecht bewaffnete Dschihadisten.

Es ist zu früh, von Spannungen zwischen Wagner und der malischen Regierung zu sprechen, die teuer für die Söldnerdienste bezahlt. Aber ein paar lange Gesichter gibt es schon, zumal bei einem Anschlag von Dschihadisten am Flughafen Bamako im September auch von Wagner wenig zu sehen war. Die Russen haben dort eine Basis, tauchten aber stundenlang nicht auf, als Kämpfer auf dem Flughafengelände unterwegs waren. Noch ein Beispiel: Seit Wochen ist ein Konvoi von Wagner-Kämpfern und malischen Soldaten im Norden unterwegs, um die Juli-Niederlage wiedergutzumachen. Doch es gibt keinen Angriff, man hört stattdessen von logistischen Problemen. Offensichtlich sind die Söldner nicht mehr so risikofreudig wie bisher. Die malischen Erwartungen waren von vornherein unrealistisch: Was sollten rund 1.000 bis 1.200 Wagner-Söldner besser machen als einst mehr als 5.000 französische Soldaten im Sahel?

Der Umgang mit Malis Militärregierung und ihrem panafrikanischen Power-Trip war in den letzten Jahren schwierig. Insbesondere Frankreich hat die Beziehungen fast auf null heruntergefahren. Doch es steht für Europa zu viel auf dem Spiel, um jetzt den Kontakt abzubrechen. Bestes Beispiel ist die Migration: Rund 200.000 Malier sind aus dem Zentrum des Landes, wo der Konflikt mit Dschihadisten wütet, in das Nachbarland Mauretanien geflohen. Die Flucht ist ein direktes Resultat des Wagner-Einsatzes, weil die Russen dort mit der malischen Armee gegen Dschihadisten kämpfen und häufig nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheiden. Sie töteten im März 2022 mehr als 500 Menschen in dem von Dschihadisten kontrollierten Dorf Moura. Die meisten Opfer waren nach Angaben der Vereinten Nationen Zivilisten.

Von Mauretanien versuchen dann viele Flüchtlinge, per Boot auf die Kanarischen Inseln zu kommen. Malier sind dieses Jahr zum ersten Mal unter den Top 3 der Ankömmlinge dort. Die Wiederwahl von Donald Trump dürfte diesen Trend noch verstärken, da die Vereinigten Staaten die ebenfalls boomende Fluchtroute mit Turkish Airlines von Mauretanien nach Nicaragua schließen dürften und dann mehr Migranten auf die Boote nach Spanien ausweichen.

Die Mandats-Verlängerung ist für die EU ein Weg, um mit Mali im Gespräch zu bleiben und sich als Alternative zu Russland anzubieten. Wagner wird irgendwann scheitern, das ist klar. Dann wird es gut sein, wenn Europa weiter in dem Sahel-Land präsent ist. Das neue Mandat ist auch noch aus einem anderen Grund ein wichtiger Schritt: Endlich hat sich Europa ein wenig von der unbeliebten ehemaligen Kolonialmacht Frankreich gelöst, die eigentlich Eucap eher nicht fortsetzen wollte. Frankreich hatte 2022 seine Ausbilder von der Mission abgezogen, als der Streit mit der Junta eskalierte. Damals zog die französische Armee auch aus Nord-Mali ab und musste später die Nachbarn Burkina Faso und Niger verlassen.

Seitdem hat Paris Druck auf die EU ausgeübt, die Beziehungen zu den Juntas zu reduzieren und auch die EU-Trainingsmission für das malische Militär, EUTM, zu Fall gebracht. Spanien hatte diese eigentlich fortsetzen wollen, aber nicht die Konfrontation mit Frankreich gewagt. Dass die übrigen EU-Mitglieder nun Eucap verlängern wollen, ist eine erste willkommene Emanzipierung von Paris im Sahel.

Ulf Laessing ist Leiter der Regionalprogrammes Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung in Mali.

Washington Post: Mauritius hat gewählt. Im Inselstaat Mauritius haben am Sonntag nationale Wahlen stattgefunden, bei denen Premierminister Pravind Jugnauth um eine zweite Amtszeit als Regierungschef kämpft. Wegen eines Abhörskandals sperrte die Regierung Soziale Medien. Die Weltbank bezeichnete Mauritius als einen Leuchtturm des Erfolgs. (“The island of Mauritius, praised as an African success story, will hold its national election”)

Standard: Sorge um Agoa. Afrikanische Finanzexperten machen sich Sorgen über die Ankündigung Donald Trumps, das seit Jahrzehnten bestehende Freihandelsabkommen African Growth and Opportunity Act (Agoa) aufzukündigen. Lobbyisten sollen nun versuchen, das Abkommen zu retten. (“Viel Skepsis gegenüber Trump in Afrika – und ein paar wenige Unterstützer”)

Semafor: Jubel über Trump-Wahl. Kenias Opposition bejubelt den Sieg Donald Trumps bei der Präsidentschaftswahl in den USA. Kenias Präsident William Ruto hat ein gutes Verhältnis zu amtierenden Präsidenten Joe Biden und besuchte ihn in diesem Jahr im Weißen Haus. (“Kenyans frustrated with their government celebrate Trump’s win”)

Japan Times: Russland sucht Verbündete. Angesichts der Isolation Russlands durch den Westen nach dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 versucht Moskau, in Asien, Afrika und dem Nahen Osten neue Partnerschaften aufzubauen und sich als Bollwerk gegen die sogenannte westliche Dominanz auf der internationalen Bühne zu präsentieren. (“Putin promises Africa ‘total support’ in anti-West pitch to continent”)

Africa News: Duma Boko vereidigt. Duma Boko legte am Freitag vor Tausenden Bürgern und Delegierten in Botswanas Hauptstadt seinen Amtseid als neuer Präsident Botswanas ab. Bokos “Umbrella for Democratic Change” gewann 36 Sitze im Parlament und verhinderte eine zweite Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Mokgweetsi Masisi. (“Duma Boko takes oath as Botswana’s president”)

Nation: Mudavadi soll Innenminister werden. Politiker im Westen Kenias appellieren an Präsident William Ruto, den Ministerpräsidenten Musalia Mudavadi zum nächsten Innenminister zu ernennen. Mudavadi sei den Menschen in der Region eng verbunden und habe Führungsqualitäten. (“Appoint Musalia Mudavadi as Interior CS, Western leaders tell President Ruto”)

Reuters: Keine Beweise für geheime Abtreibungen. Die nigerianische Menschenrechtskommission erklärte, dass eine Untersuchung “keine Beweise” dafür gefunden habe, dass das Militär im Kampf gegen den islamistischen Aufstand gezielt Frauen und Kinder angegriffen oder geheime Abtreibungen vorgenommen habe. (“Nigeria rights body finds ‘no evidence’ military conducted secret mass abortions”)

Reuters: Steigende Kakaopreise. Ghana, das zweitgrößte Erzeugerland für Kakao auf der Welt, hat in der Saison 2024/25 zum zweiten Mal den festen Erzeugerpreis an die Kakaobauern erhöht, um die Einkommen der Bauern zu steigern. Die Kakaobauern erhalten nun 49.600 Cedi (3.062 Dollar) je Tonne. (“Ghana raises cocoa farmgate price again”)

Africa News: Allianz gegen Verfassungsänderungen. Am Samstag haben kongolesische Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft eine Allianz gegen Verfassungsänderungen angekündigt, die Präsident Félix Tshisekedi auf unbestimmte Zeit an der Macht halten sollen. Die Koalition, die den Namen “Nationales Erwachen” trägt, wird Mitte Dezember ihre erste Sitzung abhalten. (“DR Congo opposition, civil society dig in as Tshisekedi plots constitution change”)

Financial Times: Pyramiden von Meroë vor der Zerstörung. Fozia Khalid bewacht im Sudan die Pyramiden von Meroë. Khalid geht davon aus, dass die Pyramiden kurz vor ihrer Zerstörung stehen, denn die islamistischen Rapid Support Forces (RSF) näherten sich der archäologischen Stätte, die vor Ausbruch des Bürgerkrieges zahlreiche Besucher anzog. (“Sudan’s lone caretaker protecting ancient treasures from looting”)

Ihr gehe es darum, die Welt zu erklären, und welche Rolle Afrika dabei künftig spielen wird – so einfach bringt Amaka Anku auf den Punkt, was sie antreibt. Als Leiterin des Afrika-Portfolios der Investmentberatung Eurasia Group erklärt Anku ihren Kunden, wie ihnen der Markteinstieg in Afrika möglichst risikofrei gelingt.

Der Ansatz, der die Eurasia Group von anderen Beratungen unterscheidet: Laut Unternehmensgründer Ian Bremmer sollen Risiken fremder Märkte durch die Einbeziehung politikwissenschaftlicher Perspektiven minimiert werden. Gewissermaßen geht es um eine gesamtheitlichere Betrachtung der Märkte. Bremmer selbst fasst den Ansatz knapp als “Politics First” zusammen. Entsprechend gute Kenntnisse müssen die Berater über ihre Gebiete vorweisen.

Diese Besonderheit reizt Anku besonders bei ihrer Arbeit für Eurasia. “Wir beraten das globale Kapital in realen Geschäftsfragen, also konkret, ob es Sinn ergibt, in einem bestimmten Markt zu investieren. Gleichzeitig können wir aber auch Vordenker im Sinne eines Thinktanks sein”, sagt Anku. Diese Rolle nimmt Anku auch immer wieder als Kommentatorin in Fachmedien in Afrika und den USA ein und erklärt politische und wirtschaftliche Entwicklungen auf dem Kontinent.

Mit Blick auf 2024 lag der Fokus für den großen Teil der afrikanischen Länder auf der Staatsverschuldung und dem Versuch der Konsolidierung ihrer jeweiligen Haushalte. Im kommenden Jahr werden laut Anku allerdings andere Fragen im Mittelpunkt stehen. “Dann wird sich zeigen, ob die Länder, die mit ihren Reformen begonnen haben, den Kurs halten können“, sagte Anku.

Zudem werde der politische Generationenwechsel in Afrika große Veränderungen nach sich ziehen. “Die politischen Eliten in Afrika fragmentieren sich”, ist Anku überzeugt. Es zeige sich, dass demokratische Wechsel zur Regel werden und die Dominanz einer alten Politikerelite abnimmt. Neue Akteure treten auf den Plan und kommen sogar in Machtpositionen. Lange sei es in der afrikanischen Politik lediglich darum gegangen, den Staat vor dem Militär zu schützen. Diese Bedrohung gebe es – mit Ausnahme der Sahel-Zone – in Afrikas nicht mehr. Gleichzeitig fordern die Wähler mehr Inhalte von ihren Politikern. “Die politische Elite muss nun beweisen, warum sie an der Macht bleiben sollte”, so Anku. Dies sei eine positive, demokratische Entwicklung, da es mittlerweile in der Bevölkerung einen höheren Anspruch an die Politik in Afrika gebe.

Geboren und aufgewachsen ist Anku in der nigerianischen Stadt Enugu. Sie spricht neben Französisch auch Igbo. Nach ihrer Übersiedelung in die USA studierte Anku zunächst an der Princeton University und machte einen Doktor an der juristischen Fakultät der Harvard University. Anschließend war Anku für mehrere Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) tätig. Dazu zählten unter anderem die Afrikanische Entwicklungsbank, das International Rescue Committee oder die International Crisis Groups. Dabei sammelte sie Erfahrungen in Ländern wie der DR Kongo, Ruanda, Tunesien, Senegal, Südafrika, Gabun und Nigeria. Außerdem vertrat Anku als Rechtsanwältin für die internationale Kanzlei Shearman & Sterling die Interessen multinationaler Unternehmen. Mittlerweile lebt Anku in Washington.

Mittlerweile ist Anku überzeugt, dass Entwicklungshilfe kein Treiber für wirtschaftliche Entwicklung sein kann. “Ich war Teil der Entwicklungszusammenarbeit, und meine größte Frustration dabei war, dass diese nicht organisch ist. Vieles von dem, was wir in der Entwicklungshilfebranche tun, ist der Aufbau von Parallelstrukturen, um das zu leisten, was die Regierungen vor Ort nicht tun”, so Anku.

Wenn die Hilfen jedoch eingestellt würden, brächen die Strukturen zusammen und die Empfängerländer würden wieder um Jahre zurückgeworfen. Anku setzt sich daher dafür ein, in reformwillige Staaten zu investieren, die ihre eigenen staatlichen Kapazitäten stärken, um nicht abhängig von parallelen Hilfsstrukturen zu sein. “Der Weg nach vorne ist ein effektiver Staat, der wichtige Investitionen tätigt und somit gleichzeitig Investitionen des Privatsektors anzieht“, sagt Anku. David Renke

Am vergangenen Samstag jährte sich der Fall der Berliner Mauer zum 35. Mal. Viele erinnern sich noch an die Pressekonferenz am 9. November 1989, auf der SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski eher ungeplant gegen 19:00 Uhr die Mauer “öffnete”. Nach der in Windeseile übers Radio verbreitete Nachricht zogen Tausende Ost-Berliner an die Grenzübergänge, wo schnell die Schlagbäume hochgingen. Tausende aus dem Westen strömten an die Mauer, um die historische Nacht mitzuerleben. Viele mit Hämmern, sogenannte “Mauerspechte”, mit denen sie Stücke aus der Berliner Mauer herausklopften.

Ganze Mauersegmente wurden später von der Stadt Berlin an Staaten in der ganzen Welt verschenkt, und stehen heute als Denkmal gegen die damalige Unterdrückung, darunter in Brasilien, den USA, Jamaika, Usbekistan, Korea und Singapur.

Und Afrika? Ja, ein Mauerstück landete auch dort und steht heute in Kapstadt. Es soll das einzige auf dem afrikanischen Kontinent sein. “Der Fall der Berliner Mauer und die Freilassung von Nelson Mandela waren mehr als ein historischer Zufall”, sagte der damalige deutsche Botschafter in Südafrika, Dr. Uwe Kästner, als das Mauersegment feierlich übergeben wurde.

Nelson Mandela hatte das Stück zuvor bei einem Staatsbesuch in Berlin im Mai 1996 persönlich ausgewählt. Noch im Sommer desselben Jahres reiste das historische Betonteil in der Fregatte “Schleswig-Holstein” von Wilhelmshaven nach Kapstadt. Zuerst stand es an der Waterfront, wurde aber später vor dem Gebäude der Mandela Rhodes Foundation in der Innenstadt aufgestellt. Der derzeitige Botschafter in Pretoria, Andreas Peschke, erinnert sich. “Ich wuchs auf der anderen Seite der Mauer im kommunistischen Ostdeutschland auf. Wäre die Mauer nicht gefallen, würde ich heute nicht in Südafrika sein.” as