es zeigt sich immer mehr, dass Energie ein entscheidender Faktor ist, der für den wirtschaftlichen Aufstieg und Abstieg eines Landes verantwortlich ist. Das wird besonders im Falle Südafrikas deutlich. Nun stellt das BMZ über die staatseigene Förderbank KfW der Regierung in Pretoria 500 Millionen Euro zur Verfügung. Was mit dem Geld finanziert werden soll, beschreibt Andreas Sieren in Johannesburg.

Afrikanische Unternehmerinnen – in diesem Fall reden wir wirklich mehrheitlich über Frauen – wollen sich weder westlichem Design noch dem Hang europäischer Käufer zu Afrokitsch beugen. Felix Wadewitz präsentiert interessante afrikanische Geschäftsideen aus dem Bereich Konsum, Sport und Kosmetik. Vielleicht ist auch etwas für Weihnachten dabei.

Daneben haben wir weitere spannende Analysen, Nachrichten, Porträts und Standpunkte zu Geld, Klima und der Börse. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Der Kohleausstieg soll in Südafrika ökologisch nachhaltig und sozialverträglich vorangetrieben werden. Hierzu stellt die Bundesregierung über die KfW weitere Finanzmittel bereit, wie in der vergangenen Woche angekündigt wurde. Eine halbe Milliarde Euro stellt das BMZ für die Behebung der akuten Energiekrise bereit. Dabei sollen neue Jobs entstehen, und langfristig ein wettbewerbsfähiger und transparenter Strommarkt durch private Investitionen aufgebaut werden.

Das Geld fließt jedoch nicht etwa in den Bau neuer Kraftwerke. “Die Mittel der KfW werden in Form eines politikbasierten Finanzierungsansatzes bereitgestellt”, heißt es bei der KfW. “Das bedeutet, dass die Mittel als Anreiz für die Umsetzung eines mit der südafrikanischen Regierung vereinbarten Reformprogramms zur Verfügung stehen.” Die südafrikanische Regierung habe die vereinbarten Reformschritte umgesetzt. Im Gegenzug erhalte die Regierung nun zur allgemeinen Finanzierung des nationalen Haushaltes die konzessionären Darlehensmittel der KfW und weiterer beteiligter Finanziers.

Auf der UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow hatte Südafrika mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Kommission die Just Energy Transition Partnership (JETP) vereinbart, die Südafrika dabei helfen soll, den Kohlausstieg zu beschleunigen und Erneuerbare Energien auszubauen. Die Mittel sollen zusätzlich zu den 1,76 Milliarden Euro für die JETP fließen. Unter anderem soll der staatliche Energiekonzern Eskom entflechtet und ein unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber etabliert werden. Langfristig ist das Ziel, den Anteil von Erneuerbaren Energien bei der Stromversorgung zu erhöhen. Kohle dominiert nach wie vor mit rund 80 Prozent die Stromerzeugung. Erneuerbare Energien einschließlich Wasserkraftwerke liegen bei 13,7 Prozent, Atomstrom macht 4,6 Prozent aus.

“Dieser zweite Förderkredit ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur südafrikanischen Energiewende. Ein wichtiges Ziel bei der sozialgerechten Transformation in Südafrika ist es, Energiesicherheit und Wirtschaftswachstum miteinander zu verbinden”, wird Christiane Laibach, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe, in einer Mitteilung zitiert. Die umfassenden Reformen des Energiesektors würden zum Aufbau einer Erneuerbaren-Energien-Industrie führen und damit eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Südafrika nach sich ziehen. “Dabei wird ein sozial verträglicher Umbau im Auge behalten”, so Laibach weiter.

Die Mittel der KfW sollen Südafrika bei der Umsetzung eines mit der Regierung ausgehandelten Reformprogramms zur Verfügung gestellt werden. Die Regierung muss dringend das Elektrizitätsregulierungsgesetz von 2006 reformieren, um Privatanbietern die Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien ins Stromnetz und die Nutzung der Stromleitungen zu erleichtern. Ohne dies wird es schwierig sein, den Strommarkt weiter zu liberalisieren und wettbewerbsfähiger zu machen. Auch muss das Entschuldungsprogramm des staatlichen Energieversorgers Eskom vorangetrieben werden. Im November hatte die Regierung bestätigt, dass Darlehen zur Schuldentilgung an das Stromunternehmen mit Zinsen zurückgezahlt werden müssen. Zu Beginn des Jahres hatte das Finanzministerium noch zugesagt, 12,5 Milliarden Euro Schulden von Eskom zinsfrei zu übernehmen. Hinzu kommen günstige Rahmenbedingungen für den privaten Ausbau von Erneuerbarer Energie sowie Steuererleichterungen, Subventionen und Garantieprogramme für kreditfinanzierte Energielösungen von Privatnutzern.

Neben der Unterstützung bei Gesetzesreform und Eskom-Entschuldung unterstützt die Bundesregierung bei diesen Themen:

Die KfW-Mittel sollen eine Initialzündung für den Stromsektor auslösen. Durch die bisherigen Strukturreformen des Energiesektors seien bereits jetzt Privatinvestitionen von mehr als zehn Milliarden Euro zugunsten Erneuerbarer Energie ausgelöst worden. Zudem werde der Staat in den kommenden drei Jahren rund 13,2 Milliarden Euro zur Förderung des Ausbaus Erneuerbarer Energie und zur Stärkung der Sozialverträglichkeit bereitstellen, heißt es bei der KfW weiter. Dies entspreche jährlichen Ausgaben im Staatshaushalt von zwei Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung Südafrikas.

Im Frühjahr hatten deutsche Kraftwerksbetreiber ein Expertenteam nach Südafrika geschickt, um existierende Kraftwerke zu untersuchen. Der Befund, zusammengefasst in einem nicht veröffentlichten Bericht, war ernüchternd, wurde aber nicht weiterverfolgt. Die andauernde Energiekrise und der regelmäßige Lastabwurf (Load Shedding), also das Abschalten von Verbraucherlast zur Reduzierung der Netzlast, hat das Land am Kap nach Schätzungen rund drei Prozent des BIP gekostet. Bisher wurden an 332 Tagen in diesem Jahr der Strom reduziert. Im vergangenen Finanzjahr allein erlitt Eskom mehr als eine Milliarde Euro Verlust. Bis zu 1,5 Millionen Jobs sind in den vergangenen zwei Jahren durch die Stromausfälle wahrscheinlich verloren gegangen, sagte der Stromminister Kgosientsho Ramokgopa vergangene Woche.

Jetzt bestätigte der Minister für Staatsbetriebe, Pravin Gordhan, die Ernennung von Dan Marokane zum CEO von Eskom, nachdem der Posten fast ein Jahr vakant war. Seit 2007 hatte Eskom 14 CEOs. Der letzte CEO des Stromunternehmens, André de Ruyter, hatte nach einem kontroversen Fernsehinterview, in dem er offen über die Korruption bei Eskom sprach, Ende Februar hastig seine sofortige Kündigung eingereicht. Marokane war bisher CEO des angeschlagenen südafrikanischen Zuckerunternehmens Tongaat Hulett und hatte zuvor bereits bei Eskom gearbeitet.

“Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam, dem Eskom-Vorstand, der Regierung und anderen wichtigen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um mehr Strom zu erzeugen, die Kapazität der Stromleitungen zu erhöhen, und die Umstrukturierung von Eskom weiter voranzutreiben, um die Zukunft von Eskom nachhaltiger zu gestalten”, sagte Marokane, der vor Ende März seinen Posten antreten wird. Die Herausforderungen sind immens. Laut einem kürzliche erschienenen Bericht von BloombergNEF kann die Just Energy Transition Südafrika bis zu 125 Milliarden Euro kosten, um die Stromversorgung weiter aufrecht zu halten.

92.884 Kilogramm Fracht, das meiste davon Papier. Frisch eingeflogen aus China, in der Nacht zu Samstag. Angekommen auf dem Flughafen in Kinshasa sind vor allem sensible Dokumente, berichten lokale Medien, darunter die Zettel für die Wahlergebnisse. Ein Teil bleibe in der Hauptstadt der DR Kongo, ein Teil solle im Land verteilt werden. Knapp eine Woche vor den Wahlen ist längst nicht alles nötige Material dort wo es sein sollte, vor Ort in den Wahlbüros. Am 20. Dezember sind die Menschen im Kongo aufgerufen, ihre Stimme abzugeben bei den Präsidenten-, Parlaments- und Provinzwahlen.

“Die Menschen haben kein großes Vertrauen in die Wahlkommission”, sagt der Jurist Ithiel Batumike Mihigo im Gespräch mit Table.Media. Er arbeitet für den Thinktank Ebuteli. Doch die CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) gibt sich optimistisch: Alles sei zu mehr als 90 Prozent vorbereitet. Für die Verteilung des restlichen Materials in dem riesigen Land inmitten des Kontinents brauche es allerdings vier Antonov-Flieger und zehn Helikopter, teilte sie dem amtierenden Präsidenten Félix Tshisekedi mit. Die Lösung kommt nun schließlich aus dem benachbarten Angola, das mit Flugzeugen aushilft.

“Normalerweise sollten diese Wahlen die Demokratie konsolidieren und ein positives Zeichen in Sachen Transparenz setzen”, so Mihigo. Das sei unter diesen Bedingungen nicht einfach. Favorit ist Amtsinhaber Tshisekedi. Er mache sich für kostenfreie Schulbildung und Geburtshilfe stark, das seien wichtige Themen, sagt Analyst Mihigo. “Außerdem kritisiert er Ruanda sehr scharf.” Tshisekedi beschuldigt das Nachbarland, die M23-Miliz zu finanzieren, die im Konflikt im Ostkongo involviert ist.

Der Amtsinhaber profitiert aber auch von der Schwäche seiner Mitbewerber: “Die großen Kandidaten der Opposition sind nicht geeint, das gibt Tshisekedi einen Vorteil.”

Besonders populär ist Martin Fayulu, der vielen Beobachtern zufolge der eigentliche Sieger in den Wahlen 2018 gewesen war. Der 66-Jährige tritt an für die Partei Engagement pour la citoyenneté et le développement. Moïse Katumbi (Ensemble pour la République ) ist vor allem als Geschäftsmann bekannt. Zuvor war der 58-Jährige Gouverneur von Katanga. Das ist die wirtschaftsstärksten Region des Landes, in der viele Minen liegen. Für viel Medieninteresse vor allem im Ausland sorgte die Kandidatur des Friedensnobelpreisträgers Denis Mukwege. Der 68-Jährige sowie Katumbi werden oft als “Kandidaten der Weißen oder des Auslands” diffamiert, so Analyst Mihigo.

Der Kongo ist sehr reich an Bodenschätzen. Und auf dem Export vor allem von Kupfer, Kobalt, Coltan und Gold ruht die Wirtschaft des Landes. Das flächenmäßig größte Land in Subsahara-Afrika steht allerdings wegen der seit Jahrzehnten andauernden Kämpfe im Osten unter Druck. Ein Teil der dortigen Bevölkerung kann gar nicht an den diesjährigen Wahlen teilnehmen. Dazu kommen Korruption, fehlende Rechtssicherheit, eine ausufernde und kaum berechenbare Bürokratie sowie weitgehend fehlende oder schlechte Infrastruktur.

Europa und Deutschland hätten allerdings sehr gute Gründe, sich mehr für das Land zu interessieren, konstatiert der Leiter des Auslandsbüros DR Kongo der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung Jakob Kerstan. “Auch wenn die Volksrepublik China mit Abstand der Haupthandelspartner des Landes ist, kann Tshisekedi anders als sein Vorgänger als ein eher pro-westlicher Präsident eingeschätzt werden. In der globalen Politik und in Zeiten von Systemkonkurrenz ist die DR Kongo ein Land, das Deutschland und Europa noch viel stärker ‘für sich’ gewinnen könnten, wenn ein stärkeres ehrliches Interesse – besonders im wirtschaftlichen Bereich – signalisiert werden würde”, so Kerstan in einem aktuellen KAS-Länder-Bericht.

Mit der EU gab es zuletzt Spannungen: So dauerte die Akkreditierung des neuen EU-Botschafters ungewöhnlich lange. Außerdem reiste die EU-Wahlbeobachter-Kommission kaum nach ihrer Ankunft im Kongo schon wieder ab. Der Grund: Die Benutzung von Satellitentelefonen sei verboten worden.

Kritiker monieren Intransparenz bei der Erstellung der Wahlregister und die Nutzung falscher oder fiktiver Identitäten bei den Wählerkarten. Dazu muss man wissen, dass es im Kongo keine Personalausweise gibt und kein Einwohnermeldeamt. Die Wählerkarten sind eine häufig genutzte Möglichkeit für die Menschen im Kongo, sich überhaupt ausweisen zu können, außer dem Reisepass.

Sollten die Wahlen wie geplant am 20. Dezember stattfinden, wird der gewählte Präsident am 20. Januar eingeschworen. So sieht es der Kalender bisher vor.

Fragt man Google oder die Künstliche Intelligenz Chat GPT nach Weihnachtsgeschenken aus Afrika, kommen als Antwort fast nur Klischees. Batikstoffe, geschnitzte Masken, Tierfiguren aus Holz. Schöne Dinge, die man auf Märkten in Nairobi für einige Euro kaufen kann, kosten bei Luxus-Händlern in Hamburg oder München leicht ein Vielfaches.

Dabei finden sich auf dem europäischen Markt immer mehr moderne afrikanische Marken, die mehr als Folklore bieten. In Deutschland ist Manuyoo zur wichtigen Plattform für ihren Vertrieb aufgestiegen. Die Gründer kennen sich aus ihrer Zeit bei Siemens Energy und sind Afrika-Fans. Sie sehen sich als Geschäftspartner für aufstrebende Manufakturen, hinter denen übrigens oft Frauen stehen.

“Manuyoo hilft beim Marktzugang zur EU, was selten trivial ist. Es braucht Zertifikate, Genehmigungen, viel Papierkram. Und es geht um Logistik”, erzählt Mitgründer Fabian Wagner. “Manchmal wird der Container, in dem die Produkte gen Norden kommen soll, gar nicht voll und bleibt im Hafen. Das ist zwar Alltag im globalen Geschäft, aber mitunter ein Desaster für Start-ups.”

Was die Produkte oft gemeinsam haben: Dahinter stehen starke Gründer, die viele Widerstände überwunden haben. Öko, Handarbeit, Tradition, Moderne, Maschinen – auffällig oft finden afrikanische Unternehmerinnen einen Weg, das alles miteinander zu verbinden. Ein kleiner Überblick für Leser von Table.Media vor Weihnachten:

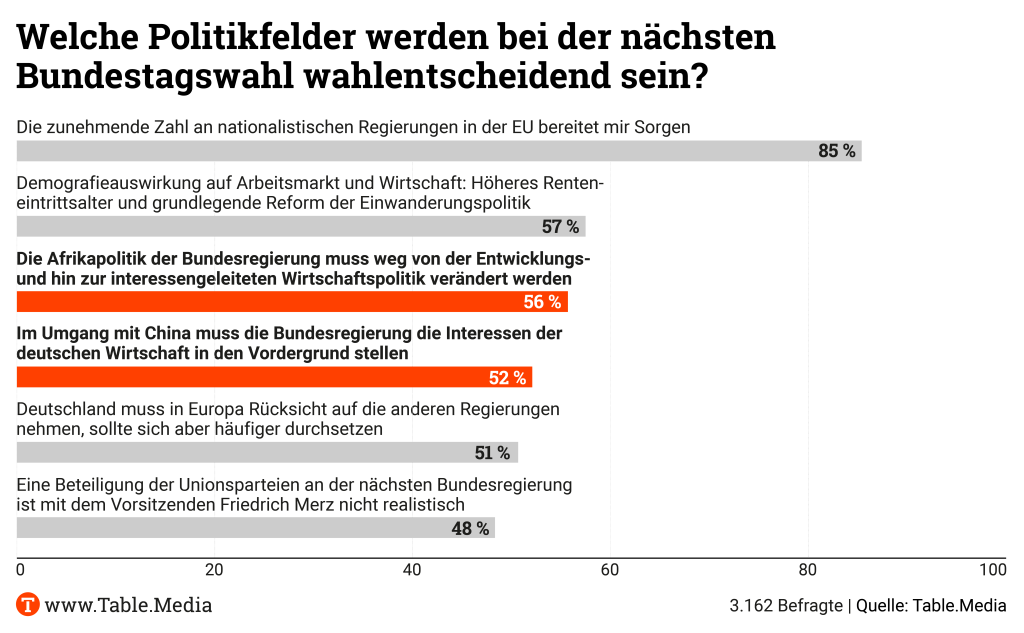

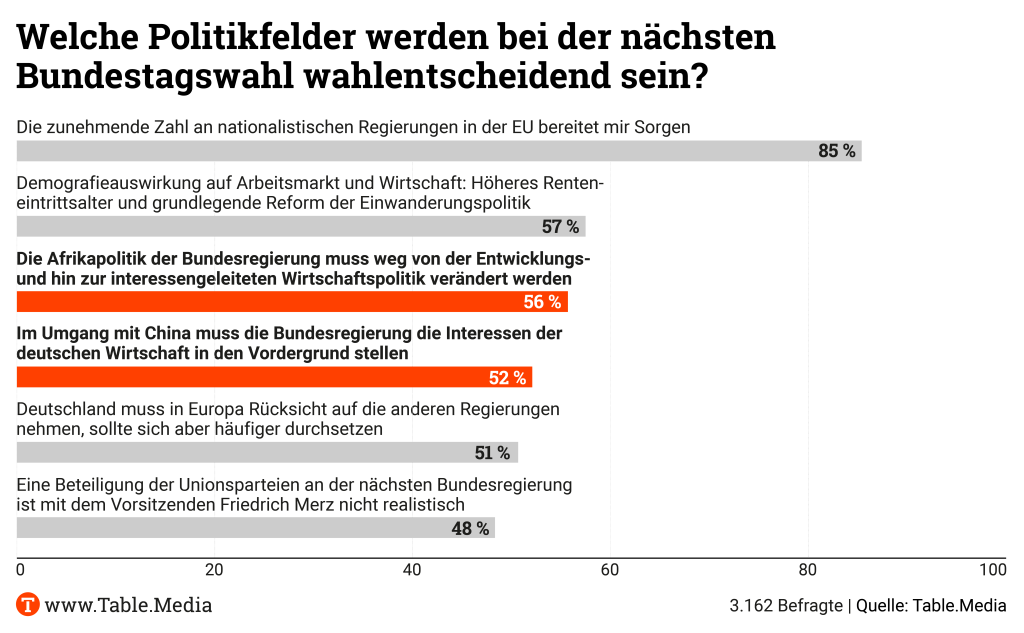

Der Einsatz für die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands in Afrika ist den Entscheidern hierzulande sogar wichtiger als der Fokus auf die Wirtschaftsinteressen in China. “Die Afrikapolitik der Bundesregierung muss weg von der Entwicklungs- und hin zur interessengeleiteten Wirtschaftspolitik verändert werden.” Dieser Aussage stimmen 56 Prozent von ihnen vollständig oder prinzipiell zu. Bei der Forderung, die Bundesregierung müsse im Umgang mit China die Interessen der deutschen Wirtschaft in den Vordergrund stellen, liegt dieser Zustimmungswert nur bei etwa 52 Prozent.

Das geht aus einer exklusiven Umfrage des digitalen Medienhauses Table.Media hervor, an der mehr als 3000 hochrangige Interessensvertreter teilgenommen haben. Sie sind im Transparenzregister des Deutschen Bundestags registriert und kommen zum überwiegenden Teil aus Unternehmen, Verbänden sowie Nichtregierungsorganisationen oder aus der Wissenschaft und der Verwaltung. Sie verteilen sich auf Branchen wie den Automobil- oder Energiesektor, die Bau- oder Digitalwirtschaft sowie Gewerkschaften und Umweltverbände.

Grundsätzlich sind die Befragten dabei auch mit der Arbeit der für die Afrikapolitik zuständigen Außenministerin Annalena Baerbock sehr zufrieden: Die Grünen-Politikerin hat die Erwartungen an ihre Leistung in der ersten Hälfte der Legislaturperiode von knapp 49 Prozent übertroffen oder eher übertroffen. Sie landet damit auf Platz zwei der Ministerriege.

An der Spitze der Skala von eins bis fünf, die einem gewichteten Mittelwert aus einerseits enttäuschten und andererseits übertroffenen Erwartungen entspringt, steht mit 3,87 Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Die Außenministerin kommt hier auf einen Wert von 3,19. löh

Die Europäische Union sollte sich den afrikanischen Vorschlägen für eine Reform der Subventionsregeln für Industriegüter der Welthandelsorganisation (WTO) anschließen. So könne die EU gegen globale wirtschaftliche Verzerrungen vorgehen, die insbesondere von Nichtmarktwirtschaften wie China ausgehen. Zu diesem Schluss kommt ein neuer Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW).

Durch die Unterstützung der afrikanischen Vorschläge habe die EU die Chance, die längst überfällige Reform des Übereinkommens über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (ASCM) wieder auf die Tagesordnung zu setzen, so die Studienautoren. Frühere Bemühungen um eine Neuregelung des ASCM, die in der Vergangenheit vor allem von den USA und der EU initiiert wurden, waren – auch wegen chinesischem Widerstand – nicht erfolgreich. In den letzten Jahren hat diese Entwicklung zu einem globalen Subventionswettlauf und der zunehmenden Nutzung von Handelsschranken beigetragen.

Die Afrikanische Gruppe innerhalb der WTO (44 WTO-Mitglieder sowie neun Länder mit Beobachterstatus) hat im Mai dieses Jahres einen Reformvorschlag für das ASCM vorgelegt. Die afrikanischen Staaten fordern unter anderem größere Flexibilität für Entwicklungsländer bei der Vergabe von Subventionen, Ausnahmeregelungen beim lokalen Anteil der Wertschöpfung sowie die Möglichkeit, Subventionen für Forschung und Entwicklung, regionale Entwicklung und Umweltschutz zu gewähren.

Nach Einschätzung der Autoren der IW-Studie sollte sich die EU diesen Forderungen anschließen und sie durch eigene ergänzen:

Eine Reform des ASCM ist laut den IW-Autoren nötig, um die WTO weiterhin handlungsfähig zu halten und den globalen Subventionswettkampf zu beenden. Doch über die bloße Rettung der WTO hinaus habe eine Neuregelung auch handfeste Vorteile für die EU: Zum einen würden die neuen Regeln China unter Druck setzen, die Interessen der EU an fairen Wettbewerbsbedingungen in Bezug auf Industriesubventionen endlich anzuerkennen und zu berücksichtigen. Darüber hinaus könnte die EU Chinas Versuch entgegenwirken, sich in der WTO als Fürsprecher der Entwicklungsländer zu präsentieren. Sollte China die ASCM-Reform blockieren wollen, müsste es sich auch gegen die Interessen der Afrikanischen Gruppe stellen. Im globalen Wettbewerb um die Gunst der Entwicklungsländer könnte die ASCM-Reform also helfen, die afrikanischen Länder auf Seiten des Westens zu ziehen. Die Autoren nennen hier etwa die Global Gateway Initiative der EU als Konkurrenzprodukt zur chinesischen Belt and Road Initiative, sowie Chinas Einfluss in der wachsenden Brics-Gruppe.

Die Studienautoren empfehlen der EU, die afrikanischen Reformvorschläge gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern zu unterstützen, etwa Japan, USA und Kanada. Vor allem die USA müssten eher früher als später mit ins Boot geholt werden. Allerdings dürfte die Regierung Biden angesichts des laufenden Subventionswettlaufs mit China eher unwillens sein, sich mit einer ASCM-Reform die Hände zu binden.

Die Reform wird ein zentrales Thema auf der 13. WTO-Ministerkonferenz (MC13) im Februar in Abu Dhabi sein. Für substanzielle Änderungen ist ein vollständiger Konsens erforderlich. ajs

Obwohl noch immer Chaos beim Haushalt herrscht, baut das BMZ sein Engagement in Westafrika aus. Wie ein Ministeriumssprecher Table.Media bestätigte, hat die Bundesregierung seit September Regierungsverhandlungen mit sieben westafrikanischen Ländern sowie der Ecowas geführt. Folgende Finanzzusagen hat das BMZ mit den afrikanischen Regierungen vereinbart:

Die Finanzmittel werden über mehrere Jahre umgesetzt. In Senegal und Ghana liegen die Schwerpunkte der BMZ-Förderung auf den Bereichen Klima und Energie. In Mauretanien liegt der Schwerpunkt der Kooperation beim Thema Migration. Allgemein sollen die Mittel dazu beitragen, die Lebensbedingungen in den Ländern zu verbessern und das Vertrauen in die staatlichen Strukturen zu erhöhen. “Dies ist wichtig, um die Widerstandsfähigkeit in der Bevölkerung gegenüber radikalisierenden und destabilisierenden Einflüssen aus den angrenzenden Sahelländern zu stärken”, so der Sprecher des Ministeriums. dre

Die Bundesregierung will künftig alle außenpolitische Arbeit auf die Eindämmung des Klimawandels ausrichten und dabei unter anderem auch die Außenwirtschaftsförderung als Instrument zur Umsetzung ihrer Strategie nutzen. “Dabei kommt den deutschen Auslandvertretungen und den Auslandshandelskammern eine wichtige Rolle zu”, heißt es in dem am Mittwoch vom Kabinett verabschiedeten Strategiepapier. Besonderes Augenmerk solle auf die vom Klimawandel besonders betroffenen Staaten und Gemeinschaften, gerade in Afrika und den Kleinen Inselentwicklungsstaaten (SIDS) gelegt werden.

Konkret hat die Bundesregierung Klimastrategien für die Garantieinstrumente der Außenhandelsförderung entwickelt, die Emissionen von durch deutsche Garantien abgesicherte Geschäfte im Ausland bis spätestens 2050 auf Netto-Null zu bringen. Daneben will Deutschland den privaten Sektor bei Geber-Partnerschaften wie den Just Energy Transition Partnerships (JETPs), die die Energiewende in Schwellenländern fördern sollen, stärker einbeziehen. In Afrika unterhält die Bundesregierung mit weiteren Geberländern JETPs mit Südafrika und Senegal. Diese stünden auch für andere Länder offen, die an einer Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft arbeiteten, so die Regierung in ihrem Papier.

Vollends grün ist die neue Außenstrategie der Bundesregierung allerdings nicht. So will die Regierung in Ausnahmefällen Erdgasprojekte fördern. Auch beim Thema Wasserstoff zeigt sich Deutschland flexibel und will nicht nur grüne sondern auch blaue und orange Wasserstoffprojekte unterstützen. Das kommt gasreichen Ländern wie Nigeria oder Ägypten zupass.

Zudem soll mit der Strategie der Export deutscher Umwelttechnologien gefördert werden. In Afrika hat die Bundesregierung dafür mit den Klimakompetenzzentren im westlichen und südlichen Afrika (WASCAL und SASSCAL) bereits erste Ansätze geschaffen. Die afrikanischen Länder sollen außerdem bei dem Aufbau einer regionalen Düngemittelproduktion unterstützt werden. Das soll helfen, die Ernährungssicherheit auf dem Kontinent zu steigern. dre

Am Dienstag stellt die Unionsfraktion des Bundestags ihr neues Afrika-Strategiepapier vor. Wie das Pressebüro der Fraktion mitteilte, entwerfe die Strategie “eine neue Zusammenarbeit” mit den afrikanischen Partnern. Demnach werden neben dem entwicklungspolitischen Sprecher der Fraktion, Volkmar Klein, auch Stefan Rouenhoff, Vorsitzender des “Arbeitskreises Afrika” der Unionsfraktion, und Katja Leikert, Berichterstatterin für Grundsatzfragen Afrika im Auswärtigen Ausschuss, die strategische Neuausrichtung vorstellen.

Die Union arbeitet bereits seit mehreren Monaten an einem Positionspapier zu Afrika. Der zuständige “Arbeitskreis Afrika”, dem Fraktionsabgeordnete verschiedener Fachrichtungen angehören, wurde sogar bereits im November 2019 ins Leben gerufen. Mit der Neupositionierung will die Union gleich zwei Ziele erreichen: Einerseits wollen sich CDU und CSU ein stärkeres Profil bei ihrer Afrika-Politik geben und so der steigenden Relevanz des Kontinents Rechnung tragen. Andererseits will die Union eigene Akzente setzen, nachdem die Ampelregierung im vergangenen Jahr mehrere Afrika-Strategien vorgelegt hatte. Anfang des Jahres hatte das BMZ unter der Überschrift “Gemeinsam die Zukunft gestalten” eine Afrika-Strategie vorgelegt. Im Herbst folgte eine Neuaufstellung der Wirtschaftskooperationen des BMZs unter der “Partners in Transformation”-Strategie. dre

Der kenianische Oberste Gerichtshof hat die Privatisierung von elf Staatsunternehmen einstweilig gestoppt. Die gerichtliche Verfügung kam, nachdem Oppositionsführer Raila Odinga vom Orange Democratic Movement (ODM) eine Petition eingereicht hatte. Laut Odinga sollte der Verkauf der Unternehmen, die Vermögenswerte von 1,3 Milliarden Dollar haben, aufgrund deren strategischer Bedeutung einem Referendum unterzogen werden. In seiner Entscheidung vergangener Woche zeigte sich Richter Chacha Mwita “zufrieden, dass der Antrag verfassungsrechtliche und rechtliche Fragen von öffentlicher Bedeutung aufwirft, die einer kritischen Prüfung bedürfen.”

Ende November hatte die kenianische Regierung ankündigt, Anteile an elf staatseigenen Unternehmen zu verkaufen, um den Rückgang von Steuereinnahmen auszugleichen. Zu den Unternehmen, die Präsident William Ruto privatisieren will, zählen das staatliche Öl- und Gasunternehmen National Oil und einer seiner Betreiber, das Kenyatta International Convention Centre (KICC), das Agrarunternehmen Kenya Seed Company und das Verlagshaus Kenya Literature Bureau.

Diese aber seien nach Meinung der Oppositionspartei ODM “Teil des souveränen Reichtums der Republik Kenia mit erheblicher Bedeutung für das kenianische Volk und können mit nur dessen Zustimmung privatisiert werden”. Die ODM argumentiert, dass nationale Prinzipien und Werte nicht den subjektiven Wirtschaftsperspektiven der Privatisierung untergeordnet werden können. “Die einzige scheinbare Rechtfertigung für die beabsichtigten Verkäufe sind bestenfalls die von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds auferlegten Bedingungen zur Rückzahlung von Auslandsschulden”.

Derzeit steht die Wirtschaft des Landes unter starkem Druck: Die Inflation galoppiert, und der kenianische Schilling hat gegenüber dem US-Dollar in den vergangenen zwölf Monaten knapp 20 Prozent an Wert verloren, was den Schuldendienst, ein Großteil davon gegenüber China, stark verteuert hat. Auch befindet sich die Agrarproduktion, die mehr als 20 Prozent des BIP des Landes ausmacht, nach zwei Jahren Dürre erst in der Erholung.

In den fünf Jahren vor der Covid-Pandemie wuchs die kenianische Wirtschaft laut Weltbank um durchschnittlich 4,8 Prozent jährlich, was die Armut in Kenia reduzierte. Während der Pandemie schrumpfte das BIP um 0,3 Prozent, erholte sich jedoch 2021 mit einem Anstieg von 7,5 Prozent. 2022 gab das Wachstum auf 4,8 Prozent nach. Für 2023 werden fünf Prozent erwartet. “Obwohl die wirtschaftlichen Aussichten im Großen und Ganzen positiv sind, unterliegen sie einer erhöhten Unsicherheit, unter anderem weil Kenia den globalen Preisauswirkungen des Krieges in der Ukraine ausgesetzt ist”, meint die Weltbank. as

China hat angekündigt, sechs weiteren afrikanischen Ländern zollfreien Zugang zum chinesischen Markt zu geben. Die Nationen sind: Angola, Demokratische Republik Kongo, Gambia, Madagaskar, Mali und Mauretanien. Den begünstigen Staaten wird es damit ermöglicht, 98 Prozent ihrer Produkte und Rohstoffe nach China zu exportieren, wobei mehr als 8.000 Zolltarife entfallen. China will mehr landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel aus Afrika importieren, um den Handelsüberschuss mit dem Kontinent zu reduzieren.

Alle sechs Länder gelten als rohstoffreich, vor allem Angola, das eine wichtige Exportnation von Rohöl und Diamanten ist, und die DR Kongo, aus der China 60 Prozent seiner Importe von Kobalt, einem wichtigem Rohstoff für die Batterien von Elektroautos, bezieht. Unter den neuen Maßnahmen kann die DR Kongo Produkte wie Kaffee, Palmöl oder Baumwolle zollfrei exportieren. Im Falle Angolas handelt es sich um Sisal, Obst und Meeresfrüchte. Die Zolltarifkommission des Staatsrats in Peking hat vergangenen Woche angekündigt, dass die Neuerungen am 25. Dezember in Kraft treten werden. In den vergangenen beiden Jahren hatte China bereits Zölle für 21 afrikanische Länder abgeschafft. Darunter sind Äthiopien, Niger, Benin, Mosambik, Ruanda und Sudan. Weitere Länder sollen folgen.

Der ugandische Präsident Yoweri Museveni forderte China kürzlich auf, seinen Markt für Fertigprodukte aus Afrika zu öffnen. “Afrikas Herausforderung besteht darin, Rohstoffe zu exportieren, was zu weniger Einkommen und Arbeitsplätzen führt. Für China und Afrika ist es wichtig, mehr mit Fertigprodukten zu handeln”, sagte Museveni.

Während des 8. Forums für China-Afrika-Kooperation (FOCAC) in Dakar im November 2021 hatte der chinesische Präsident Xi Jinping angekündigt, Chinas Importe aus Afrika von 2022 an jährlich um 100 Milliarden US-Dollar und von 2035 an um 300 Milliarden Dollar jährlich zu steigern und sich auf Agrarprodukte zu konzentrieren, die 2021 nur fünf Milliarden Dollar ausmachten. Nach Angaben der chinesischen Zollverwaltung erreichte der Handel in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 234,8 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 7,4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022, das mit 282 Milliarden Dollar einen Rekord verzeichnete. China hat mit Afrika nach wie vor einen Handelsüberschuss. Es importiert vornehmlich Rohstoffe wie Rohöl, Kupfer und Eisenerz im Wert von 91,5 Milliarden Dollar, während es nach Afrika Fertigprodukte wie Textilien, Maschinen und Elektronikgüter im Wert 58,6 Milliarden Dollar exportiert. as

Afrika hat alles, was Unternehmen brauchen, um erfolgreich zu werden: wachsende Märkte, auf denen eine riesige Nachfrage nur darauf wartet, das entsprechende Angebot zu finden. Das sind Traumbedingungen für Unternehmer, die ehrgeizig und hungrig sind, neue Märkte zu erobern. Das einzige, was Unternehmer in Afrika daran hindert, dieses riesige Marktpotenzial zu heben, ist die mangelnde Bereitstellung von Wachstumskapital, das ihnen den Weg zu ihrem Erfolg ebnet.

Der beste Weg zur Finanzierung erfolgreicher Unternehmer ist und bleibt der Aktienmarkt. Dabei ist jedoch die Börse der Manager, der Aktienmarkt der Großkonzerne, von der Börse der Eigentümer unterschieden. Beide spielen in unterschiedlichen Marktsegmente, die einen im Bereich von Dax, Cac 40 und Dow Jones, die anderen in der Liga des M-Dax und S-Dax. Anders als die Manager riskieren Unternehmer für ihren Erfolg ihr eigenes Vermögen und damit die Zukunft ihrer Ehefrau und Kinder. Dieser Unterschied ändert alles.

Die Börse ist für ehrgeizige Unternehmer gedacht, das heißt für Unternehmen, die wachsen und erfolgreich werden wollen. Sie kämpfen dagegen, sich von der Konkurrenz auffressen zu lassen. Denn: Was wird geschehen, wenn die afrikanische Unternehmer weiter an ihrem Wachstum gehindert werden mangels der Bereitstellung von Eigenkapital? Sie werden von der ausländischen Konkurrenz, von den großen multinationalen Konzernen plattgemacht werden, und Afrika wird seine wirtschaftliche Souveränität an das internationale Finanzkapital verlieren.

Das westliche Kapital investiert – wenn überhaupt! – in Afrika fast nur noch über Private Equity. Damit vergrößert sich jedoch noch die Abhängigkeit der afrikanischen Unternehmer. Im Gegensatz zu Private Equity ist die Börse der einzige Freiraum, der einem Unternehmensleiter bleibt – es gibt keinen anderen.

Denn für einen Unternehmer ist es besser, tausend oder zweitausend Aktionäre zu haben, die ihre Aktien an der Börse kaufen und verkaufen und die der Unternehmer selten zu Gesicht bekommt, als einen Partner in ihr Kapital aufzunehmen, der sie daran hindert, ihre unternehmerische Freiheit in Erfolg zu verwandeln. Dafür stimmen die Aktionäre jeden Börsentag darüber ab, ob sie die Unternehmerstrategie noch tragen.

Ich höre immer das Argument, es sei für afrikanische Unternehmen zu früh, um an die Börse zu gehen. Seit mehr als 60 Jahren bin ich an der Börse aktiv. Und dieses Argument höre ich seitdem jeden Tag zwei, drei, zehn Mal. Dadurch wird es nicht richtiger. Meine Erfahrung aus 500 Börsengängen – und ich bereite gerade wieder zwei vor – lautet: Es ist nie zu früh, um an die Börse zu gehen, aber meistens zu spät. Das habe ich schon hunderte Male bewiesen. Die Banker dagegen wollen immer den Weizen im Gras ernten.

Ein Unternehmen wird umso schneller wachsen, je kleiner es ist. Das Wachstumstempo verlangsamt sich, je größer es wird. Wenn ein Unternehmen früh an die Börse geht, profitiert es von dem berühmten Turboeffekt, von dem mir alle Unternehmer erzählen, die dank der Börse ein kleines Unternehmen zu einem großen gemacht haben. Die Börse beschleunigt das Wachstums eines Unternehmens und das umso mehr, je früher es an die Börse geht.

Ein Börsengang ist und bleibt im Übrigen eine fantastische Kommunikationsoperation, die fast genauso wichtig ist wie eine Finanzoperation im engeren Sinne! Alle unsere Unternehmenschefs lassen auf ihre Dokumente in roten Buchstaben drucken: Unser Unternehmen ist an der Euronext in Paris, Brüssel, Amsterdam, Oslo, Dublin, Lissabon und Mailand notiert.

Denn ein Unternehmer, der sein Unternehmen erfolgreich an die Börse geführt hat, ist ein Unternehmer, der bei seinen Kollegen international Bewunderung hervorruft. Die Börsennotiz beruhigt vor allem seine künftigen Kunden und Lieferanten. Denn die Börse macht ein Unternehmen sichtbarer und transparenter. Sie schafft Vertrauen in das Unternehmen. Und gerade darum geht es für afrikanische Unternehmer, die international erfolgreich werden wollen: ein unbekanntes Unternehmen in eine Marke zu wandeln. Das schafft nur die Börse.

Louis Thannberger ist Gründer und Eigentümer der Beratungsgesellschaft IPO N° 1 in Paris. Er war lange Vorstandsmitglied der Lyonnaise de Banque in Lyon und hat rund 500 Unternehmen an die Börse begleitet.

Financial Times: Félix Tshisekedi weist Vorwürfe über manipulierte Präsidentschaftswahlen zurück. Der Präsident der DR Kongo wurde 2018 unter dubiosen Umständen gewählt. Im Gespräch mit der Finanzzeitung versprach er, dass die Wahlen in diesem Monat “transparent und demokratisch” sein werden. Beobachter befürchten eine neue Runde von Wahlmanipulationen, um Tshisekedis zweite Amtszeit zu sichern.

The Examination: Indische Unternehmen bringen eine der giftigsten Industrien der Welt nach Afrika. Das Online-Medium berichtet über schwere Gesundheitsschäden, die Menschen erleiden, die in der Nähe von Batterie-Recyclingzentren in Afrika leben. Der Artikel berichtet von Familien, die mit gefährlichen Bleiwerten in ihrem Blut und im Boden konfrontiert sind.

Jeune Afrique: Mali und Niger beenden Kooperation bei Steuern mit Frankreich. Mali und Niger haben Verträge mit Frankreich über Zusammenarbeit und administrative Unterstützung in Steuerfragen gekündigt. Die Militärregierungen der beiden Sahelländer beriefen sich in einer gemeinsamen Erklärung auf “die anhaltende feindselige Haltung Frankreichs gegen unsere Staaten”. Burkina Faso hat die Steuerabkommen mit Frankreich bereits vor einigen Monaten gekündigt.

The Namibian: Geingob wirbt um Milliarden für grünen Wasserstoff. Am Rande der COP28 hat der namibische Präsident Hage Geingob die internationale Gemeinschaft aufgefordert, in die Grüner-Wasserstoff-Initiative seines Landes zu investieren und die notwendige Infrastruktur aufzubauen. Namibia wolle ein Innovationshub bei erneuerbaren Energien werden und eine umweltfreundliche Industrialisierung vorantreiben, so Geingob.

African Business: Boeing setzt auf Afrika. Boeing hat einen Vertrag über die Lieferung von mindestens 31 neuen Flugzeugen an Ethiopian Airlines unterzeichnet. Der US-Konzern will Äthiopien als Basis für die Expansion in Afrika nutzen. Henok Teferra Shawl, Ex-Botschafter und ehemaliger Vizepräsident von Ethiopian Airlines, wurde zum neuen Geschäftsführer von Boeing Africa ernannt.

Business Insider: Südafrika will ab 2026 E-Autos produzieren. Die südafrikanische Regierung hat Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs zu E-Fahrzeugen festgelegt. Darunter sind staatliche Anreize, eine vorübergehende Senkung der Einfuhrzölle für Batterien in Fahrzeugen, die auf dem heimischen Markt hergestellt und verkauft werden, und die Kommerzialisierung der Produktion von grünem Wasserstoff als Quelle für nachhaltigen Kraftstoff. Industrie- und Handelsminister Patel geht von einem wachsenden Markt für E-Autos in Südafrika aus.

The Economist: Bedingungsloses Grundeinkommen im Test. Was passiert, wenn man Menschen kostenlos Geld gibt? Das größte Grundeinkommensexperiment der Welt, das in Kenia von der Wohltätigkeitsorganisation Give Directly durchgeführt wird, versucht dies herauszufinden. Nun sind erste vielversprechende Ergebnisse präsentiert worden.

The East African: Weltbank strebt nachhaltige Kredite für arme Staaten an. Weltbankchef Ajay Banga hat bei einem Treffen in Sansibar angekündigt, über die IDA künftig mehr vergünstigte Kredite für die ärmsten Länder der Welt bereitzustellen. Er gab auch ein neues 15-Milliarden-Dollar-Programm bekannt, mit dem bis 2030 bis zu 100 Millionen mehr Afrikaner mit Elektrizität versorgt werden sollen.

Al Jazeera: Mandela, die Kufiya und Südafrikas Solidarität mit Palästina. Die Republik am Kap ist mit den Palästinensern historisch verbunden. Zehn Jahre nach dem Tod des Anti-Apartheid-Helden Nelson Mandela ist dessen Beziehung zu Yasser Arafat und Palästina für die Südafrikaner weiterhin von großer Bedeutung.

Um mit Ingrid-Gabriela Hoven zu sprechen, muss man sie dieser Tage zwischen zwei Flügen erwischen. Das Mitglied der Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) war erst vor wenigen Wochen auf dem African Climate Summit in Nairobi. Ende November flog sie anlässlich der UN-Weltklimakonferenz nach Dubai (COP28). Beide Termine sagen bereits einiges über den Fokus aus, den Hoven bei der GIZ hat und mit dem sie das Aufgabenfeld der Organisation erweitern will. Stand in der Vergangenheit die wirtschaftliche Entwicklung stärker im Fokus, geht es mittlerweile bei der Organisation mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt immer mehr um die Bekämpfung des Klimawandels. “Wir müssen bei der Entwicklungszusammenarbeit die verschiedenen Dimensionen zusammenbringen”, sagt sie. Und meint damit Dekarbonisierung, Wirtschaftsförderung, aber auch die Anpassung an Klimaveränderungen. “Seit Paris ist das auch die Erwartungshaltung an uns.”

Hoven war 2015 auf der Pariser Klimakonferenz selbst dabei, als Teil der deutschen Delegation. Die 63-Jährige ist einer der erfahrensten Köpfe in Deutschland, wenn es um das Thema internationale Zusammenarbeit geht. Entwicklungspolitik lernte sie quasi von der Pike auf: Sie studierte Politikwissenschaft und Ökonomie in Gießen und Paris. Im Anschluss absolvierte sie die Post-Graduierten-Ausbildung am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Berlin. Hoven ist verheiratet und hat einen Sohn.

Von 1986 bis 2020 arbeitete sie im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Unterbrochen wurde diese Arbeit von einem fünfjährigen Wechsel zur Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), die 2011 mit der Internationalen Weiterbildung und Entwicklung gGmbH und dem Deutschen Entwicklungsdienst zur GIZ verschmolz – und von einer Stelle bei der Weltbankgruppe. Dort vertrat sie von 2010 bis 2014 Deutschland als Exekutivdirektorin.

Seit 2020 nun sitzt sie in der Geschäftsführung der GIZ. “Ich freue mich, dass ich mein breites klimapolitisches Netzwerk und meine Erfahrungen zum Beispiel aus meiner Zeit als Exekutivdirektorin bei der Weltbank in die Arbeit der GIZ einbringen kann”, erzählt Hoven. Sie führt die GIZ in schwierigen Zeiten, angesichts der Unsicherheit, die momentan den Bundeshaushalt umgibt. “Eines meiner Ziele für die kommenden Jahre ist, dass die GIZ weiterhin wirkungsvoll daran arbeitet, nachhaltige Entwicklung weltweit zu fördern. Der Klimawandel ist ein Treiber für soziale Ungleichheit, Konflikt und Migration. Es braucht mehr Anstrengungen und Kooperation mit dem globalen Süden, um dieser Herausforderung zu begegnen”, meint Hoven.

Die Organisation erfülle eine wichtige Rolle bei den Bemühungen der Bundesregierung, den Klimaschutz voranzubringen. Laut Hoven habe die GIZ ein einzigartiges Netzwerk in der ganzen Welt und “genießt einen hervorragenden Ruf”. Sie hofft, dass die GIZ diesen guten Ruf nutzen kann, um Transformationsprojekte voranzubringen.

So arbeitet man an der Umsetzung der Just Energy Transition Partnerships, die westliche Staaten unter anderem mit Südafrika und Indonesien vereinbart haben. “In der südafrikanischen Provinz Mpumalanga hängen 100.000 Arbeitsplätze unmittelbar von der Kohleproduktion ab”, erklärt Hoven. Da Südafrika aber die Dekarbonisierung wolle, brauche es hier Unterstützung: Umschulungen, Fazilitäten für Start-ups, Investoren für neue, zukunftsfähige Industriezweige, etwa im Ökotourismus oder im Bereich erneuerbare Energien. “Natürlich ist jede Transformation anders und länderspezifisch. Insofern passen wir unsere Unterstützung an die verschiedenen Situationen an, fördern aber auch den Erfahrungsaustausch zwischen Ländern, die ähnliche Prozesse durchlaufen.”

Hoven hofft, dass von der COP28 ein ambitioniertes Ergebnis bleiben wird. “Ich bin vorsichtig optimistisch, dass der Klimaschutz an Tempo zunehmen wird. Die Welt braucht gerade in diesen Zeiten ein Zeichen der Solidarität.” Lars-Thorben Niggehoff

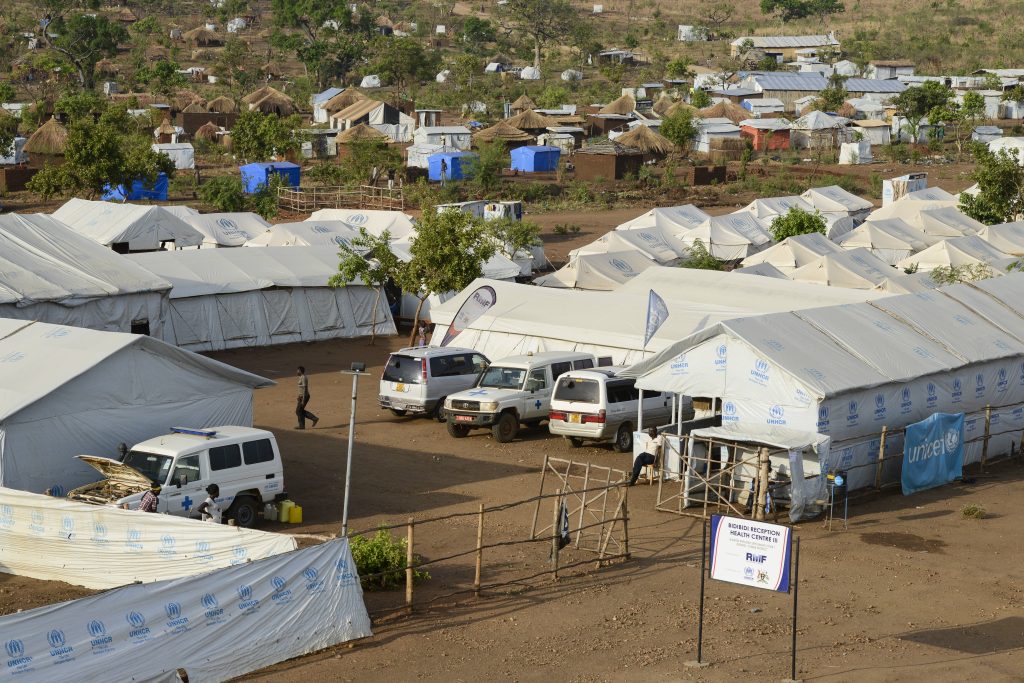

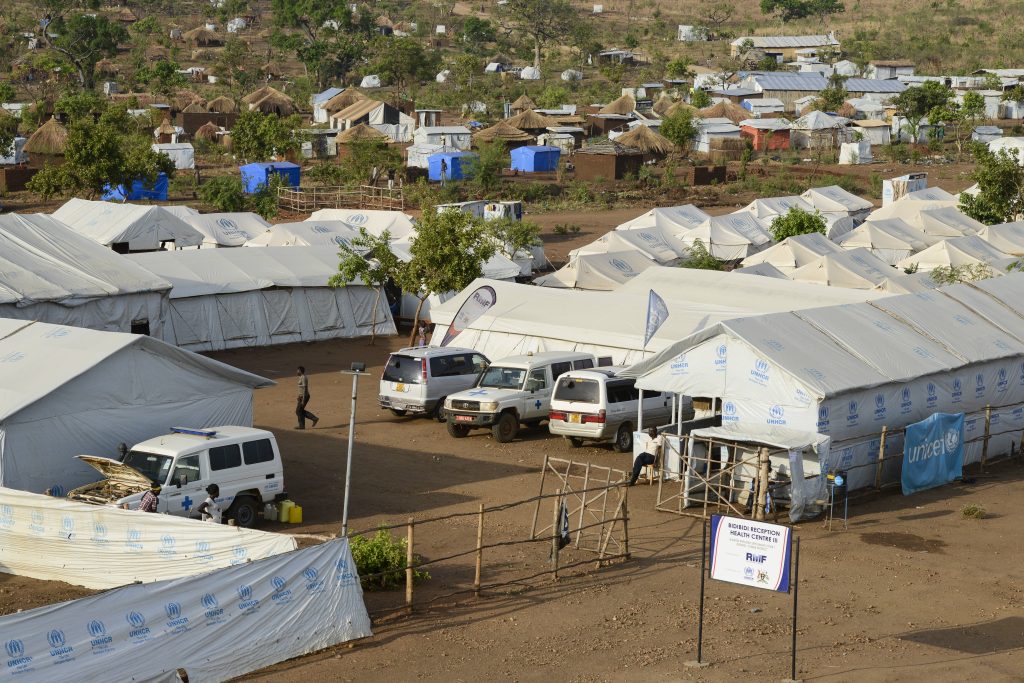

Europäern kommen beim Wort “Entwicklungshilfe” leicht Katastrophenbilder in den Sinn: aufgebrochene Erdkrusten, darbende Kinder, weinende Mütter. Viele Afrikaner denken beim Wort “Entwicklungshilfe” wahrscheinlich als Erstes an weiße Toyota Land Cruiser 76 in der besonders stark motorisierten Acht-Zylinder-Version. In den Großstädten Afrikas wie beispielsweise in Nairobi oder Kampala erkennen Passanten an ihnen leicht die Gefährte von Organisationen wie den Vereinten Nationen, dem Roten Kreuz, Welternährungshilfe und all den großen NGOs. Sie benutzen besonders gern die bequemen geländetauglichen Fahrzeuge, um sich von ihren Fahrern aus den Hauptstädten hinaus aufs Land chauffieren zu lassen.

Entwicklungshelfer gelten in Afrika weniger als selbstlose Menschen mit Helfersyndrom. Sie werden eher als Teil jener privilegierten Gesellschaftsschicht angesehen, die sich in gut klimatisierten Autos fahren lässt, in Villen mit großzügigem Garten leben, den der einheimische Gärtner pflegt, während das übrige Hauspersonal kocht und putzt.

Doch wo finden diese Organisationen eigentlich diese Fahrzeuge? In den meisten Fällen kommen sie von einem Händler in Gibraltar, Toyota Gibraltar Stockholdings. Der japanische Hersteller verschifft sie direkt vom Werk aus dorthin, wo sie entsprechend der individuellen Bedürfnisse umgerüstet werden. Im Jahr 1996 wurde das Unternehmen gegründet und behauptet von sich, seitdem mehr als 80.000 Fahrzeuge in mehr als 100 Ländern für ihren Einsatz vorbereitet zu haben. hlr

es zeigt sich immer mehr, dass Energie ein entscheidender Faktor ist, der für den wirtschaftlichen Aufstieg und Abstieg eines Landes verantwortlich ist. Das wird besonders im Falle Südafrikas deutlich. Nun stellt das BMZ über die staatseigene Förderbank KfW der Regierung in Pretoria 500 Millionen Euro zur Verfügung. Was mit dem Geld finanziert werden soll, beschreibt Andreas Sieren in Johannesburg.

Afrikanische Unternehmerinnen – in diesem Fall reden wir wirklich mehrheitlich über Frauen – wollen sich weder westlichem Design noch dem Hang europäischer Käufer zu Afrokitsch beugen. Felix Wadewitz präsentiert interessante afrikanische Geschäftsideen aus dem Bereich Konsum, Sport und Kosmetik. Vielleicht ist auch etwas für Weihnachten dabei.

Daneben haben wir weitere spannende Analysen, Nachrichten, Porträts und Standpunkte zu Geld, Klima und der Börse. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Der Kohleausstieg soll in Südafrika ökologisch nachhaltig und sozialverträglich vorangetrieben werden. Hierzu stellt die Bundesregierung über die KfW weitere Finanzmittel bereit, wie in der vergangenen Woche angekündigt wurde. Eine halbe Milliarde Euro stellt das BMZ für die Behebung der akuten Energiekrise bereit. Dabei sollen neue Jobs entstehen, und langfristig ein wettbewerbsfähiger und transparenter Strommarkt durch private Investitionen aufgebaut werden.

Das Geld fließt jedoch nicht etwa in den Bau neuer Kraftwerke. “Die Mittel der KfW werden in Form eines politikbasierten Finanzierungsansatzes bereitgestellt”, heißt es bei der KfW. “Das bedeutet, dass die Mittel als Anreiz für die Umsetzung eines mit der südafrikanischen Regierung vereinbarten Reformprogramms zur Verfügung stehen.” Die südafrikanische Regierung habe die vereinbarten Reformschritte umgesetzt. Im Gegenzug erhalte die Regierung nun zur allgemeinen Finanzierung des nationalen Haushaltes die konzessionären Darlehensmittel der KfW und weiterer beteiligter Finanziers.

Auf der UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow hatte Südafrika mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Kommission die Just Energy Transition Partnership (JETP) vereinbart, die Südafrika dabei helfen soll, den Kohlausstieg zu beschleunigen und Erneuerbare Energien auszubauen. Die Mittel sollen zusätzlich zu den 1,76 Milliarden Euro für die JETP fließen. Unter anderem soll der staatliche Energiekonzern Eskom entflechtet und ein unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber etabliert werden. Langfristig ist das Ziel, den Anteil von Erneuerbaren Energien bei der Stromversorgung zu erhöhen. Kohle dominiert nach wie vor mit rund 80 Prozent die Stromerzeugung. Erneuerbare Energien einschließlich Wasserkraftwerke liegen bei 13,7 Prozent, Atomstrom macht 4,6 Prozent aus.

“Dieser zweite Förderkredit ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur südafrikanischen Energiewende. Ein wichtiges Ziel bei der sozialgerechten Transformation in Südafrika ist es, Energiesicherheit und Wirtschaftswachstum miteinander zu verbinden”, wird Christiane Laibach, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe, in einer Mitteilung zitiert. Die umfassenden Reformen des Energiesektors würden zum Aufbau einer Erneuerbaren-Energien-Industrie führen und damit eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Südafrika nach sich ziehen. “Dabei wird ein sozial verträglicher Umbau im Auge behalten”, so Laibach weiter.

Die Mittel der KfW sollen Südafrika bei der Umsetzung eines mit der Regierung ausgehandelten Reformprogramms zur Verfügung gestellt werden. Die Regierung muss dringend das Elektrizitätsregulierungsgesetz von 2006 reformieren, um Privatanbietern die Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien ins Stromnetz und die Nutzung der Stromleitungen zu erleichtern. Ohne dies wird es schwierig sein, den Strommarkt weiter zu liberalisieren und wettbewerbsfähiger zu machen. Auch muss das Entschuldungsprogramm des staatlichen Energieversorgers Eskom vorangetrieben werden. Im November hatte die Regierung bestätigt, dass Darlehen zur Schuldentilgung an das Stromunternehmen mit Zinsen zurückgezahlt werden müssen. Zu Beginn des Jahres hatte das Finanzministerium noch zugesagt, 12,5 Milliarden Euro Schulden von Eskom zinsfrei zu übernehmen. Hinzu kommen günstige Rahmenbedingungen für den privaten Ausbau von Erneuerbarer Energie sowie Steuererleichterungen, Subventionen und Garantieprogramme für kreditfinanzierte Energielösungen von Privatnutzern.

Neben der Unterstützung bei Gesetzesreform und Eskom-Entschuldung unterstützt die Bundesregierung bei diesen Themen:

Die KfW-Mittel sollen eine Initialzündung für den Stromsektor auslösen. Durch die bisherigen Strukturreformen des Energiesektors seien bereits jetzt Privatinvestitionen von mehr als zehn Milliarden Euro zugunsten Erneuerbarer Energie ausgelöst worden. Zudem werde der Staat in den kommenden drei Jahren rund 13,2 Milliarden Euro zur Förderung des Ausbaus Erneuerbarer Energie und zur Stärkung der Sozialverträglichkeit bereitstellen, heißt es bei der KfW weiter. Dies entspreche jährlichen Ausgaben im Staatshaushalt von zwei Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung Südafrikas.

Im Frühjahr hatten deutsche Kraftwerksbetreiber ein Expertenteam nach Südafrika geschickt, um existierende Kraftwerke zu untersuchen. Der Befund, zusammengefasst in einem nicht veröffentlichten Bericht, war ernüchternd, wurde aber nicht weiterverfolgt. Die andauernde Energiekrise und der regelmäßige Lastabwurf (Load Shedding), also das Abschalten von Verbraucherlast zur Reduzierung der Netzlast, hat das Land am Kap nach Schätzungen rund drei Prozent des BIP gekostet. Bisher wurden an 332 Tagen in diesem Jahr der Strom reduziert. Im vergangenen Finanzjahr allein erlitt Eskom mehr als eine Milliarde Euro Verlust. Bis zu 1,5 Millionen Jobs sind in den vergangenen zwei Jahren durch die Stromausfälle wahrscheinlich verloren gegangen, sagte der Stromminister Kgosientsho Ramokgopa vergangene Woche.

Jetzt bestätigte der Minister für Staatsbetriebe, Pravin Gordhan, die Ernennung von Dan Marokane zum CEO von Eskom, nachdem der Posten fast ein Jahr vakant war. Seit 2007 hatte Eskom 14 CEOs. Der letzte CEO des Stromunternehmens, André de Ruyter, hatte nach einem kontroversen Fernsehinterview, in dem er offen über die Korruption bei Eskom sprach, Ende Februar hastig seine sofortige Kündigung eingereicht. Marokane war bisher CEO des angeschlagenen südafrikanischen Zuckerunternehmens Tongaat Hulett und hatte zuvor bereits bei Eskom gearbeitet.

“Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam, dem Eskom-Vorstand, der Regierung und anderen wichtigen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um mehr Strom zu erzeugen, die Kapazität der Stromleitungen zu erhöhen, und die Umstrukturierung von Eskom weiter voranzutreiben, um die Zukunft von Eskom nachhaltiger zu gestalten”, sagte Marokane, der vor Ende März seinen Posten antreten wird. Die Herausforderungen sind immens. Laut einem kürzliche erschienenen Bericht von BloombergNEF kann die Just Energy Transition Südafrika bis zu 125 Milliarden Euro kosten, um die Stromversorgung weiter aufrecht zu halten.

92.884 Kilogramm Fracht, das meiste davon Papier. Frisch eingeflogen aus China, in der Nacht zu Samstag. Angekommen auf dem Flughafen in Kinshasa sind vor allem sensible Dokumente, berichten lokale Medien, darunter die Zettel für die Wahlergebnisse. Ein Teil bleibe in der Hauptstadt der DR Kongo, ein Teil solle im Land verteilt werden. Knapp eine Woche vor den Wahlen ist längst nicht alles nötige Material dort wo es sein sollte, vor Ort in den Wahlbüros. Am 20. Dezember sind die Menschen im Kongo aufgerufen, ihre Stimme abzugeben bei den Präsidenten-, Parlaments- und Provinzwahlen.

“Die Menschen haben kein großes Vertrauen in die Wahlkommission”, sagt der Jurist Ithiel Batumike Mihigo im Gespräch mit Table.Media. Er arbeitet für den Thinktank Ebuteli. Doch die CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) gibt sich optimistisch: Alles sei zu mehr als 90 Prozent vorbereitet. Für die Verteilung des restlichen Materials in dem riesigen Land inmitten des Kontinents brauche es allerdings vier Antonov-Flieger und zehn Helikopter, teilte sie dem amtierenden Präsidenten Félix Tshisekedi mit. Die Lösung kommt nun schließlich aus dem benachbarten Angola, das mit Flugzeugen aushilft.

“Normalerweise sollten diese Wahlen die Demokratie konsolidieren und ein positives Zeichen in Sachen Transparenz setzen”, so Mihigo. Das sei unter diesen Bedingungen nicht einfach. Favorit ist Amtsinhaber Tshisekedi. Er mache sich für kostenfreie Schulbildung und Geburtshilfe stark, das seien wichtige Themen, sagt Analyst Mihigo. “Außerdem kritisiert er Ruanda sehr scharf.” Tshisekedi beschuldigt das Nachbarland, die M23-Miliz zu finanzieren, die im Konflikt im Ostkongo involviert ist.

Der Amtsinhaber profitiert aber auch von der Schwäche seiner Mitbewerber: “Die großen Kandidaten der Opposition sind nicht geeint, das gibt Tshisekedi einen Vorteil.”

Besonders populär ist Martin Fayulu, der vielen Beobachtern zufolge der eigentliche Sieger in den Wahlen 2018 gewesen war. Der 66-Jährige tritt an für die Partei Engagement pour la citoyenneté et le développement. Moïse Katumbi (Ensemble pour la République ) ist vor allem als Geschäftsmann bekannt. Zuvor war der 58-Jährige Gouverneur von Katanga. Das ist die wirtschaftsstärksten Region des Landes, in der viele Minen liegen. Für viel Medieninteresse vor allem im Ausland sorgte die Kandidatur des Friedensnobelpreisträgers Denis Mukwege. Der 68-Jährige sowie Katumbi werden oft als “Kandidaten der Weißen oder des Auslands” diffamiert, so Analyst Mihigo.

Der Kongo ist sehr reich an Bodenschätzen. Und auf dem Export vor allem von Kupfer, Kobalt, Coltan und Gold ruht die Wirtschaft des Landes. Das flächenmäßig größte Land in Subsahara-Afrika steht allerdings wegen der seit Jahrzehnten andauernden Kämpfe im Osten unter Druck. Ein Teil der dortigen Bevölkerung kann gar nicht an den diesjährigen Wahlen teilnehmen. Dazu kommen Korruption, fehlende Rechtssicherheit, eine ausufernde und kaum berechenbare Bürokratie sowie weitgehend fehlende oder schlechte Infrastruktur.

Europa und Deutschland hätten allerdings sehr gute Gründe, sich mehr für das Land zu interessieren, konstatiert der Leiter des Auslandsbüros DR Kongo der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung Jakob Kerstan. “Auch wenn die Volksrepublik China mit Abstand der Haupthandelspartner des Landes ist, kann Tshisekedi anders als sein Vorgänger als ein eher pro-westlicher Präsident eingeschätzt werden. In der globalen Politik und in Zeiten von Systemkonkurrenz ist die DR Kongo ein Land, das Deutschland und Europa noch viel stärker ‘für sich’ gewinnen könnten, wenn ein stärkeres ehrliches Interesse – besonders im wirtschaftlichen Bereich – signalisiert werden würde”, so Kerstan in einem aktuellen KAS-Länder-Bericht.

Mit der EU gab es zuletzt Spannungen: So dauerte die Akkreditierung des neuen EU-Botschafters ungewöhnlich lange. Außerdem reiste die EU-Wahlbeobachter-Kommission kaum nach ihrer Ankunft im Kongo schon wieder ab. Der Grund: Die Benutzung von Satellitentelefonen sei verboten worden.

Kritiker monieren Intransparenz bei der Erstellung der Wahlregister und die Nutzung falscher oder fiktiver Identitäten bei den Wählerkarten. Dazu muss man wissen, dass es im Kongo keine Personalausweise gibt und kein Einwohnermeldeamt. Die Wählerkarten sind eine häufig genutzte Möglichkeit für die Menschen im Kongo, sich überhaupt ausweisen zu können, außer dem Reisepass.

Sollten die Wahlen wie geplant am 20. Dezember stattfinden, wird der gewählte Präsident am 20. Januar eingeschworen. So sieht es der Kalender bisher vor.

Fragt man Google oder die Künstliche Intelligenz Chat GPT nach Weihnachtsgeschenken aus Afrika, kommen als Antwort fast nur Klischees. Batikstoffe, geschnitzte Masken, Tierfiguren aus Holz. Schöne Dinge, die man auf Märkten in Nairobi für einige Euro kaufen kann, kosten bei Luxus-Händlern in Hamburg oder München leicht ein Vielfaches.

Dabei finden sich auf dem europäischen Markt immer mehr moderne afrikanische Marken, die mehr als Folklore bieten. In Deutschland ist Manuyoo zur wichtigen Plattform für ihren Vertrieb aufgestiegen. Die Gründer kennen sich aus ihrer Zeit bei Siemens Energy und sind Afrika-Fans. Sie sehen sich als Geschäftspartner für aufstrebende Manufakturen, hinter denen übrigens oft Frauen stehen.

“Manuyoo hilft beim Marktzugang zur EU, was selten trivial ist. Es braucht Zertifikate, Genehmigungen, viel Papierkram. Und es geht um Logistik”, erzählt Mitgründer Fabian Wagner. “Manchmal wird der Container, in dem die Produkte gen Norden kommen soll, gar nicht voll und bleibt im Hafen. Das ist zwar Alltag im globalen Geschäft, aber mitunter ein Desaster für Start-ups.”

Was die Produkte oft gemeinsam haben: Dahinter stehen starke Gründer, die viele Widerstände überwunden haben. Öko, Handarbeit, Tradition, Moderne, Maschinen – auffällig oft finden afrikanische Unternehmerinnen einen Weg, das alles miteinander zu verbinden. Ein kleiner Überblick für Leser von Table.Media vor Weihnachten:

Der Einsatz für die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands in Afrika ist den Entscheidern hierzulande sogar wichtiger als der Fokus auf die Wirtschaftsinteressen in China. “Die Afrikapolitik der Bundesregierung muss weg von der Entwicklungs- und hin zur interessengeleiteten Wirtschaftspolitik verändert werden.” Dieser Aussage stimmen 56 Prozent von ihnen vollständig oder prinzipiell zu. Bei der Forderung, die Bundesregierung müsse im Umgang mit China die Interessen der deutschen Wirtschaft in den Vordergrund stellen, liegt dieser Zustimmungswert nur bei etwa 52 Prozent.

Das geht aus einer exklusiven Umfrage des digitalen Medienhauses Table.Media hervor, an der mehr als 3000 hochrangige Interessensvertreter teilgenommen haben. Sie sind im Transparenzregister des Deutschen Bundestags registriert und kommen zum überwiegenden Teil aus Unternehmen, Verbänden sowie Nichtregierungsorganisationen oder aus der Wissenschaft und der Verwaltung. Sie verteilen sich auf Branchen wie den Automobil- oder Energiesektor, die Bau- oder Digitalwirtschaft sowie Gewerkschaften und Umweltverbände.

Grundsätzlich sind die Befragten dabei auch mit der Arbeit der für die Afrikapolitik zuständigen Außenministerin Annalena Baerbock sehr zufrieden: Die Grünen-Politikerin hat die Erwartungen an ihre Leistung in der ersten Hälfte der Legislaturperiode von knapp 49 Prozent übertroffen oder eher übertroffen. Sie landet damit auf Platz zwei der Ministerriege.

An der Spitze der Skala von eins bis fünf, die einem gewichteten Mittelwert aus einerseits enttäuschten und andererseits übertroffenen Erwartungen entspringt, steht mit 3,87 Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Die Außenministerin kommt hier auf einen Wert von 3,19. löh

Die Europäische Union sollte sich den afrikanischen Vorschlägen für eine Reform der Subventionsregeln für Industriegüter der Welthandelsorganisation (WTO) anschließen. So könne die EU gegen globale wirtschaftliche Verzerrungen vorgehen, die insbesondere von Nichtmarktwirtschaften wie China ausgehen. Zu diesem Schluss kommt ein neuer Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW).

Durch die Unterstützung der afrikanischen Vorschläge habe die EU die Chance, die längst überfällige Reform des Übereinkommens über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (ASCM) wieder auf die Tagesordnung zu setzen, so die Studienautoren. Frühere Bemühungen um eine Neuregelung des ASCM, die in der Vergangenheit vor allem von den USA und der EU initiiert wurden, waren – auch wegen chinesischem Widerstand – nicht erfolgreich. In den letzten Jahren hat diese Entwicklung zu einem globalen Subventionswettlauf und der zunehmenden Nutzung von Handelsschranken beigetragen.

Die Afrikanische Gruppe innerhalb der WTO (44 WTO-Mitglieder sowie neun Länder mit Beobachterstatus) hat im Mai dieses Jahres einen Reformvorschlag für das ASCM vorgelegt. Die afrikanischen Staaten fordern unter anderem größere Flexibilität für Entwicklungsländer bei der Vergabe von Subventionen, Ausnahmeregelungen beim lokalen Anteil der Wertschöpfung sowie die Möglichkeit, Subventionen für Forschung und Entwicklung, regionale Entwicklung und Umweltschutz zu gewähren.

Nach Einschätzung der Autoren der IW-Studie sollte sich die EU diesen Forderungen anschließen und sie durch eigene ergänzen:

Eine Reform des ASCM ist laut den IW-Autoren nötig, um die WTO weiterhin handlungsfähig zu halten und den globalen Subventionswettkampf zu beenden. Doch über die bloße Rettung der WTO hinaus habe eine Neuregelung auch handfeste Vorteile für die EU: Zum einen würden die neuen Regeln China unter Druck setzen, die Interessen der EU an fairen Wettbewerbsbedingungen in Bezug auf Industriesubventionen endlich anzuerkennen und zu berücksichtigen. Darüber hinaus könnte die EU Chinas Versuch entgegenwirken, sich in der WTO als Fürsprecher der Entwicklungsländer zu präsentieren. Sollte China die ASCM-Reform blockieren wollen, müsste es sich auch gegen die Interessen der Afrikanischen Gruppe stellen. Im globalen Wettbewerb um die Gunst der Entwicklungsländer könnte die ASCM-Reform also helfen, die afrikanischen Länder auf Seiten des Westens zu ziehen. Die Autoren nennen hier etwa die Global Gateway Initiative der EU als Konkurrenzprodukt zur chinesischen Belt and Road Initiative, sowie Chinas Einfluss in der wachsenden Brics-Gruppe.

Die Studienautoren empfehlen der EU, die afrikanischen Reformvorschläge gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern zu unterstützen, etwa Japan, USA und Kanada. Vor allem die USA müssten eher früher als später mit ins Boot geholt werden. Allerdings dürfte die Regierung Biden angesichts des laufenden Subventionswettlaufs mit China eher unwillens sein, sich mit einer ASCM-Reform die Hände zu binden.

Die Reform wird ein zentrales Thema auf der 13. WTO-Ministerkonferenz (MC13) im Februar in Abu Dhabi sein. Für substanzielle Änderungen ist ein vollständiger Konsens erforderlich. ajs

Obwohl noch immer Chaos beim Haushalt herrscht, baut das BMZ sein Engagement in Westafrika aus. Wie ein Ministeriumssprecher Table.Media bestätigte, hat die Bundesregierung seit September Regierungsverhandlungen mit sieben westafrikanischen Ländern sowie der Ecowas geführt. Folgende Finanzzusagen hat das BMZ mit den afrikanischen Regierungen vereinbart:

Die Finanzmittel werden über mehrere Jahre umgesetzt. In Senegal und Ghana liegen die Schwerpunkte der BMZ-Förderung auf den Bereichen Klima und Energie. In Mauretanien liegt der Schwerpunkt der Kooperation beim Thema Migration. Allgemein sollen die Mittel dazu beitragen, die Lebensbedingungen in den Ländern zu verbessern und das Vertrauen in die staatlichen Strukturen zu erhöhen. “Dies ist wichtig, um die Widerstandsfähigkeit in der Bevölkerung gegenüber radikalisierenden und destabilisierenden Einflüssen aus den angrenzenden Sahelländern zu stärken”, so der Sprecher des Ministeriums. dre

Die Bundesregierung will künftig alle außenpolitische Arbeit auf die Eindämmung des Klimawandels ausrichten und dabei unter anderem auch die Außenwirtschaftsförderung als Instrument zur Umsetzung ihrer Strategie nutzen. “Dabei kommt den deutschen Auslandvertretungen und den Auslandshandelskammern eine wichtige Rolle zu”, heißt es in dem am Mittwoch vom Kabinett verabschiedeten Strategiepapier. Besonderes Augenmerk solle auf die vom Klimawandel besonders betroffenen Staaten und Gemeinschaften, gerade in Afrika und den Kleinen Inselentwicklungsstaaten (SIDS) gelegt werden.

Konkret hat die Bundesregierung Klimastrategien für die Garantieinstrumente der Außenhandelsförderung entwickelt, die Emissionen von durch deutsche Garantien abgesicherte Geschäfte im Ausland bis spätestens 2050 auf Netto-Null zu bringen. Daneben will Deutschland den privaten Sektor bei Geber-Partnerschaften wie den Just Energy Transition Partnerships (JETPs), die die Energiewende in Schwellenländern fördern sollen, stärker einbeziehen. In Afrika unterhält die Bundesregierung mit weiteren Geberländern JETPs mit Südafrika und Senegal. Diese stünden auch für andere Länder offen, die an einer Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft arbeiteten, so die Regierung in ihrem Papier.

Vollends grün ist die neue Außenstrategie der Bundesregierung allerdings nicht. So will die Regierung in Ausnahmefällen Erdgasprojekte fördern. Auch beim Thema Wasserstoff zeigt sich Deutschland flexibel und will nicht nur grüne sondern auch blaue und orange Wasserstoffprojekte unterstützen. Das kommt gasreichen Ländern wie Nigeria oder Ägypten zupass.

Zudem soll mit der Strategie der Export deutscher Umwelttechnologien gefördert werden. In Afrika hat die Bundesregierung dafür mit den Klimakompetenzzentren im westlichen und südlichen Afrika (WASCAL und SASSCAL) bereits erste Ansätze geschaffen. Die afrikanischen Länder sollen außerdem bei dem Aufbau einer regionalen Düngemittelproduktion unterstützt werden. Das soll helfen, die Ernährungssicherheit auf dem Kontinent zu steigern. dre

Am Dienstag stellt die Unionsfraktion des Bundestags ihr neues Afrika-Strategiepapier vor. Wie das Pressebüro der Fraktion mitteilte, entwerfe die Strategie “eine neue Zusammenarbeit” mit den afrikanischen Partnern. Demnach werden neben dem entwicklungspolitischen Sprecher der Fraktion, Volkmar Klein, auch Stefan Rouenhoff, Vorsitzender des “Arbeitskreises Afrika” der Unionsfraktion, und Katja Leikert, Berichterstatterin für Grundsatzfragen Afrika im Auswärtigen Ausschuss, die strategische Neuausrichtung vorstellen.

Die Union arbeitet bereits seit mehreren Monaten an einem Positionspapier zu Afrika. Der zuständige “Arbeitskreis Afrika”, dem Fraktionsabgeordnete verschiedener Fachrichtungen angehören, wurde sogar bereits im November 2019 ins Leben gerufen. Mit der Neupositionierung will die Union gleich zwei Ziele erreichen: Einerseits wollen sich CDU und CSU ein stärkeres Profil bei ihrer Afrika-Politik geben und so der steigenden Relevanz des Kontinents Rechnung tragen. Andererseits will die Union eigene Akzente setzen, nachdem die Ampelregierung im vergangenen Jahr mehrere Afrika-Strategien vorgelegt hatte. Anfang des Jahres hatte das BMZ unter der Überschrift “Gemeinsam die Zukunft gestalten” eine Afrika-Strategie vorgelegt. Im Herbst folgte eine Neuaufstellung der Wirtschaftskooperationen des BMZs unter der “Partners in Transformation”-Strategie. dre

Der kenianische Oberste Gerichtshof hat die Privatisierung von elf Staatsunternehmen einstweilig gestoppt. Die gerichtliche Verfügung kam, nachdem Oppositionsführer Raila Odinga vom Orange Democratic Movement (ODM) eine Petition eingereicht hatte. Laut Odinga sollte der Verkauf der Unternehmen, die Vermögenswerte von 1,3 Milliarden Dollar haben, aufgrund deren strategischer Bedeutung einem Referendum unterzogen werden. In seiner Entscheidung vergangener Woche zeigte sich Richter Chacha Mwita “zufrieden, dass der Antrag verfassungsrechtliche und rechtliche Fragen von öffentlicher Bedeutung aufwirft, die einer kritischen Prüfung bedürfen.”

Ende November hatte die kenianische Regierung ankündigt, Anteile an elf staatseigenen Unternehmen zu verkaufen, um den Rückgang von Steuereinnahmen auszugleichen. Zu den Unternehmen, die Präsident William Ruto privatisieren will, zählen das staatliche Öl- und Gasunternehmen National Oil und einer seiner Betreiber, das Kenyatta International Convention Centre (KICC), das Agrarunternehmen Kenya Seed Company und das Verlagshaus Kenya Literature Bureau.

Diese aber seien nach Meinung der Oppositionspartei ODM “Teil des souveränen Reichtums der Republik Kenia mit erheblicher Bedeutung für das kenianische Volk und können mit nur dessen Zustimmung privatisiert werden”. Die ODM argumentiert, dass nationale Prinzipien und Werte nicht den subjektiven Wirtschaftsperspektiven der Privatisierung untergeordnet werden können. “Die einzige scheinbare Rechtfertigung für die beabsichtigten Verkäufe sind bestenfalls die von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds auferlegten Bedingungen zur Rückzahlung von Auslandsschulden”.

Derzeit steht die Wirtschaft des Landes unter starkem Druck: Die Inflation galoppiert, und der kenianische Schilling hat gegenüber dem US-Dollar in den vergangenen zwölf Monaten knapp 20 Prozent an Wert verloren, was den Schuldendienst, ein Großteil davon gegenüber China, stark verteuert hat. Auch befindet sich die Agrarproduktion, die mehr als 20 Prozent des BIP des Landes ausmacht, nach zwei Jahren Dürre erst in der Erholung.

In den fünf Jahren vor der Covid-Pandemie wuchs die kenianische Wirtschaft laut Weltbank um durchschnittlich 4,8 Prozent jährlich, was die Armut in Kenia reduzierte. Während der Pandemie schrumpfte das BIP um 0,3 Prozent, erholte sich jedoch 2021 mit einem Anstieg von 7,5 Prozent. 2022 gab das Wachstum auf 4,8 Prozent nach. Für 2023 werden fünf Prozent erwartet. “Obwohl die wirtschaftlichen Aussichten im Großen und Ganzen positiv sind, unterliegen sie einer erhöhten Unsicherheit, unter anderem weil Kenia den globalen Preisauswirkungen des Krieges in der Ukraine ausgesetzt ist”, meint die Weltbank. as

China hat angekündigt, sechs weiteren afrikanischen Ländern zollfreien Zugang zum chinesischen Markt zu geben. Die Nationen sind: Angola, Demokratische Republik Kongo, Gambia, Madagaskar, Mali und Mauretanien. Den begünstigen Staaten wird es damit ermöglicht, 98 Prozent ihrer Produkte und Rohstoffe nach China zu exportieren, wobei mehr als 8.000 Zolltarife entfallen. China will mehr landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel aus Afrika importieren, um den Handelsüberschuss mit dem Kontinent zu reduzieren.

Alle sechs Länder gelten als rohstoffreich, vor allem Angola, das eine wichtige Exportnation von Rohöl und Diamanten ist, und die DR Kongo, aus der China 60 Prozent seiner Importe von Kobalt, einem wichtigem Rohstoff für die Batterien von Elektroautos, bezieht. Unter den neuen Maßnahmen kann die DR Kongo Produkte wie Kaffee, Palmöl oder Baumwolle zollfrei exportieren. Im Falle Angolas handelt es sich um Sisal, Obst und Meeresfrüchte. Die Zolltarifkommission des Staatsrats in Peking hat vergangenen Woche angekündigt, dass die Neuerungen am 25. Dezember in Kraft treten werden. In den vergangenen beiden Jahren hatte China bereits Zölle für 21 afrikanische Länder abgeschafft. Darunter sind Äthiopien, Niger, Benin, Mosambik, Ruanda und Sudan. Weitere Länder sollen folgen.

Der ugandische Präsident Yoweri Museveni forderte China kürzlich auf, seinen Markt für Fertigprodukte aus Afrika zu öffnen. “Afrikas Herausforderung besteht darin, Rohstoffe zu exportieren, was zu weniger Einkommen und Arbeitsplätzen führt. Für China und Afrika ist es wichtig, mehr mit Fertigprodukten zu handeln”, sagte Museveni.

Während des 8. Forums für China-Afrika-Kooperation (FOCAC) in Dakar im November 2021 hatte der chinesische Präsident Xi Jinping angekündigt, Chinas Importe aus Afrika von 2022 an jährlich um 100 Milliarden US-Dollar und von 2035 an um 300 Milliarden Dollar jährlich zu steigern und sich auf Agrarprodukte zu konzentrieren, die 2021 nur fünf Milliarden Dollar ausmachten. Nach Angaben der chinesischen Zollverwaltung erreichte der Handel in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 234,8 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 7,4 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022, das mit 282 Milliarden Dollar einen Rekord verzeichnete. China hat mit Afrika nach wie vor einen Handelsüberschuss. Es importiert vornehmlich Rohstoffe wie Rohöl, Kupfer und Eisenerz im Wert von 91,5 Milliarden Dollar, während es nach Afrika Fertigprodukte wie Textilien, Maschinen und Elektronikgüter im Wert 58,6 Milliarden Dollar exportiert. as

Afrika hat alles, was Unternehmen brauchen, um erfolgreich zu werden: wachsende Märkte, auf denen eine riesige Nachfrage nur darauf wartet, das entsprechende Angebot zu finden. Das sind Traumbedingungen für Unternehmer, die ehrgeizig und hungrig sind, neue Märkte zu erobern. Das einzige, was Unternehmer in Afrika daran hindert, dieses riesige Marktpotenzial zu heben, ist die mangelnde Bereitstellung von Wachstumskapital, das ihnen den Weg zu ihrem Erfolg ebnet.

Der beste Weg zur Finanzierung erfolgreicher Unternehmer ist und bleibt der Aktienmarkt. Dabei ist jedoch die Börse der Manager, der Aktienmarkt der Großkonzerne, von der Börse der Eigentümer unterschieden. Beide spielen in unterschiedlichen Marktsegmente, die einen im Bereich von Dax, Cac 40 und Dow Jones, die anderen in der Liga des M-Dax und S-Dax. Anders als die Manager riskieren Unternehmer für ihren Erfolg ihr eigenes Vermögen und damit die Zukunft ihrer Ehefrau und Kinder. Dieser Unterschied ändert alles.

Die Börse ist für ehrgeizige Unternehmer gedacht, das heißt für Unternehmen, die wachsen und erfolgreich werden wollen. Sie kämpfen dagegen, sich von der Konkurrenz auffressen zu lassen. Denn: Was wird geschehen, wenn die afrikanische Unternehmer weiter an ihrem Wachstum gehindert werden mangels der Bereitstellung von Eigenkapital? Sie werden von der ausländischen Konkurrenz, von den großen multinationalen Konzernen plattgemacht werden, und Afrika wird seine wirtschaftliche Souveränität an das internationale Finanzkapital verlieren.

Das westliche Kapital investiert – wenn überhaupt! – in Afrika fast nur noch über Private Equity. Damit vergrößert sich jedoch noch die Abhängigkeit der afrikanischen Unternehmer. Im Gegensatz zu Private Equity ist die Börse der einzige Freiraum, der einem Unternehmensleiter bleibt – es gibt keinen anderen.

Denn für einen Unternehmer ist es besser, tausend oder zweitausend Aktionäre zu haben, die ihre Aktien an der Börse kaufen und verkaufen und die der Unternehmer selten zu Gesicht bekommt, als einen Partner in ihr Kapital aufzunehmen, der sie daran hindert, ihre unternehmerische Freiheit in Erfolg zu verwandeln. Dafür stimmen die Aktionäre jeden Börsentag darüber ab, ob sie die Unternehmerstrategie noch tragen.

Ich höre immer das Argument, es sei für afrikanische Unternehmen zu früh, um an die Börse zu gehen. Seit mehr als 60 Jahren bin ich an der Börse aktiv. Und dieses Argument höre ich seitdem jeden Tag zwei, drei, zehn Mal. Dadurch wird es nicht richtiger. Meine Erfahrung aus 500 Börsengängen – und ich bereite gerade wieder zwei vor – lautet: Es ist nie zu früh, um an die Börse zu gehen, aber meistens zu spät. Das habe ich schon hunderte Male bewiesen. Die Banker dagegen wollen immer den Weizen im Gras ernten.

Ein Unternehmen wird umso schneller wachsen, je kleiner es ist. Das Wachstumstempo verlangsamt sich, je größer es wird. Wenn ein Unternehmen früh an die Börse geht, profitiert es von dem berühmten Turboeffekt, von dem mir alle Unternehmer erzählen, die dank der Börse ein kleines Unternehmen zu einem großen gemacht haben. Die Börse beschleunigt das Wachstums eines Unternehmens und das umso mehr, je früher es an die Börse geht.

Ein Börsengang ist und bleibt im Übrigen eine fantastische Kommunikationsoperation, die fast genauso wichtig ist wie eine Finanzoperation im engeren Sinne! Alle unsere Unternehmenschefs lassen auf ihre Dokumente in roten Buchstaben drucken: Unser Unternehmen ist an der Euronext in Paris, Brüssel, Amsterdam, Oslo, Dublin, Lissabon und Mailand notiert.

Denn ein Unternehmer, der sein Unternehmen erfolgreich an die Börse geführt hat, ist ein Unternehmer, der bei seinen Kollegen international Bewunderung hervorruft. Die Börsennotiz beruhigt vor allem seine künftigen Kunden und Lieferanten. Denn die Börse macht ein Unternehmen sichtbarer und transparenter. Sie schafft Vertrauen in das Unternehmen. Und gerade darum geht es für afrikanische Unternehmer, die international erfolgreich werden wollen: ein unbekanntes Unternehmen in eine Marke zu wandeln. Das schafft nur die Börse.

Louis Thannberger ist Gründer und Eigentümer der Beratungsgesellschaft IPO N° 1 in Paris. Er war lange Vorstandsmitglied der Lyonnaise de Banque in Lyon und hat rund 500 Unternehmen an die Börse begleitet.

Financial Times: Félix Tshisekedi weist Vorwürfe über manipulierte Präsidentschaftswahlen zurück. Der Präsident der DR Kongo wurde 2018 unter dubiosen Umständen gewählt. Im Gespräch mit der Finanzzeitung versprach er, dass die Wahlen in diesem Monat “transparent und demokratisch” sein werden. Beobachter befürchten eine neue Runde von Wahlmanipulationen, um Tshisekedis zweite Amtszeit zu sichern.

The Examination: Indische Unternehmen bringen eine der giftigsten Industrien der Welt nach Afrika. Das Online-Medium berichtet über schwere Gesundheitsschäden, die Menschen erleiden, die in der Nähe von Batterie-Recyclingzentren in Afrika leben. Der Artikel berichtet von Familien, die mit gefährlichen Bleiwerten in ihrem Blut und im Boden konfrontiert sind.

Jeune Afrique: Mali und Niger beenden Kooperation bei Steuern mit Frankreich. Mali und Niger haben Verträge mit Frankreich über Zusammenarbeit und administrative Unterstützung in Steuerfragen gekündigt. Die Militärregierungen der beiden Sahelländer beriefen sich in einer gemeinsamen Erklärung auf “die anhaltende feindselige Haltung Frankreichs gegen unsere Staaten”. Burkina Faso hat die Steuerabkommen mit Frankreich bereits vor einigen Monaten gekündigt.

The Namibian: Geingob wirbt um Milliarden für grünen Wasserstoff. Am Rande der COP28 hat der namibische Präsident Hage Geingob die internationale Gemeinschaft aufgefordert, in die Grüner-Wasserstoff-Initiative seines Landes zu investieren und die notwendige Infrastruktur aufzubauen. Namibia wolle ein Innovationshub bei erneuerbaren Energien werden und eine umweltfreundliche Industrialisierung vorantreiben, so Geingob.

African Business: Boeing setzt auf Afrika. Boeing hat einen Vertrag über die Lieferung von mindestens 31 neuen Flugzeugen an Ethiopian Airlines unterzeichnet. Der US-Konzern will Äthiopien als Basis für die Expansion in Afrika nutzen. Henok Teferra Shawl, Ex-Botschafter und ehemaliger Vizepräsident von Ethiopian Airlines, wurde zum neuen Geschäftsführer von Boeing Africa ernannt.

Business Insider: Südafrika will ab 2026 E-Autos produzieren. Die südafrikanische Regierung hat Maßnahmen zur Erleichterung des Übergangs zu E-Fahrzeugen festgelegt. Darunter sind staatliche Anreize, eine vorübergehende Senkung der Einfuhrzölle für Batterien in Fahrzeugen, die auf dem heimischen Markt hergestellt und verkauft werden, und die Kommerzialisierung der Produktion von grünem Wasserstoff als Quelle für nachhaltigen Kraftstoff. Industrie- und Handelsminister Patel geht von einem wachsenden Markt für E-Autos in Südafrika aus.

The Economist: Bedingungsloses Grundeinkommen im Test. Was passiert, wenn man Menschen kostenlos Geld gibt? Das größte Grundeinkommensexperiment der Welt, das in Kenia von der Wohltätigkeitsorganisation Give Directly durchgeführt wird, versucht dies herauszufinden. Nun sind erste vielversprechende Ergebnisse präsentiert worden.

The East African: Weltbank strebt nachhaltige Kredite für arme Staaten an. Weltbankchef Ajay Banga hat bei einem Treffen in Sansibar angekündigt, über die IDA künftig mehr vergünstigte Kredite für die ärmsten Länder der Welt bereitzustellen. Er gab auch ein neues 15-Milliarden-Dollar-Programm bekannt, mit dem bis 2030 bis zu 100 Millionen mehr Afrikaner mit Elektrizität versorgt werden sollen.

Al Jazeera: Mandela, die Kufiya und Südafrikas Solidarität mit Palästina. Die Republik am Kap ist mit den Palästinensern historisch verbunden. Zehn Jahre nach dem Tod des Anti-Apartheid-Helden Nelson Mandela ist dessen Beziehung zu Yasser Arafat und Palästina für die Südafrikaner weiterhin von großer Bedeutung.

Um mit Ingrid-Gabriela Hoven zu sprechen, muss man sie dieser Tage zwischen zwei Flügen erwischen. Das Mitglied der Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) war erst vor wenigen Wochen auf dem African Climate Summit in Nairobi. Ende November flog sie anlässlich der UN-Weltklimakonferenz nach Dubai (COP28). Beide Termine sagen bereits einiges über den Fokus aus, den Hoven bei der GIZ hat und mit dem sie das Aufgabenfeld der Organisation erweitern will. Stand in der Vergangenheit die wirtschaftliche Entwicklung stärker im Fokus, geht es mittlerweile bei der Organisation mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt immer mehr um die Bekämpfung des Klimawandels. “Wir müssen bei der Entwicklungszusammenarbeit die verschiedenen Dimensionen zusammenbringen”, sagt sie. Und meint damit Dekarbonisierung, Wirtschaftsförderung, aber auch die Anpassung an Klimaveränderungen. “Seit Paris ist das auch die Erwartungshaltung an uns.”

Hoven war 2015 auf der Pariser Klimakonferenz selbst dabei, als Teil der deutschen Delegation. Die 63-Jährige ist einer der erfahrensten Köpfe in Deutschland, wenn es um das Thema internationale Zusammenarbeit geht. Entwicklungspolitik lernte sie quasi von der Pike auf: Sie studierte Politikwissenschaft und Ökonomie in Gießen und Paris. Im Anschluss absolvierte sie die Post-Graduierten-Ausbildung am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Berlin. Hoven ist verheiratet und hat einen Sohn.

Von 1986 bis 2020 arbeitete sie im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Unterbrochen wurde diese Arbeit von einem fünfjährigen Wechsel zur Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), die 2011 mit der Internationalen Weiterbildung und Entwicklung gGmbH und dem Deutschen Entwicklungsdienst zur GIZ verschmolz – und von einer Stelle bei der Weltbankgruppe. Dort vertrat sie von 2010 bis 2014 Deutschland als Exekutivdirektorin.