heute von 11 Uhr an richtet der Africa.Table gemeinsam mit dem Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft die digitale Konferenz “Afrika-Strategie 2023” aus. Gemeinsam mit Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft widmen wir uns aktuellen Entwicklungen auf dem Kontinent, und wollen so für Entscheiderinnen und Entscheider Orientierung schaffen. Hier können Sie sich für die Veranstaltung kostenlos anmelden.

Nachdem Außenministerin Baerbock auf ihrer Südafrika-Reise Präsident Ramaphosa zunächst nicht treffen sollte, kam in letzter Minute doch noch ein Termin zustande. Andreas Sieren hat sich die vorsichtige Annäherung zwischen Berlin und Pretoria genauer angesehen.

Christian von Hiller durchleuchtet in einer Analyse die Afrika-Strategie der französischen Bank Société Générale, die sich wie viele europäische Geldhäuser aus einigen afrikanischen Ländern zurückzieht. Anders als die Konkurrenten will die Bank aber Afrika nicht verlassen, sondern sich schlicht auf bestimmte Märkte fokussieren.

Wie immer haben wir für Sie auch in dieser Ausgabe Nachrichten aus Afrika sowie unsere internationale Presseschau.

Und wir stellen Ihnen Delphine Traoré vor, die kürzlich als CEO des Jahres ausgezeichnet wurde. Die Afrika-Chefin der Allianz ist eine Pionierin der unterentwickelten Versicherungsbranche auf dem Kontinent. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Der herzliche Empfang der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor in Pretoria mit Wangenkuss war ein Zeichen des Neuanfangs. Außenministerin Baerbock musste ihre Reise nach Südafrika auf einen Tag verkürzen, nachdem die Gruppe Wagner in Russland einen Putschversuch unternommen hatte.

Trotz der großen Differenzen im Umgang mit Putin, vor allem dessen Teilnahme am BRICS-Gipfel in Durban, ist Baerbock über ihren Schatten gesprungen. Sie sprach sich positiv über die afrikanische Friedensmission in der Ukraine und Russland aus. Außerdem hob sie hervor, dass diese den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen folge und die Souveränität und territoriale Integrität eines Landes hochhalte.

“Das ist neu und eine sehr wichtige Botschaft aus Afrika”, sagte die Außenministerin in einem Interview mit dem ZDF. Tatsächlich war das allerdings nicht völlig neu, sondern bereits Südafrikas Position auf dem BRICS-Gipfel vor mehr als einem Jahr, und es entspricht auch der Position der Afrikanischen Union. Baerbock betonte, Südafrika habe das Wort “Krieg” benutzt, das vorher nicht verwendet worden sei. Doch auch das stimmt nicht. Das Wort “Krieg” nahm Macky Sall, damaliger Präsident der Afrikanischen Union, schon im Juli 2022 in den Mund. Aber Baerbocks Aussagen waren ja versöhnlich gemeint, als Teil der Suche nach Gemeinsamkeiten.

“Mein Besuch hat mir noch einmal gezeigt, wie hart die Diplomatie ist, aber dass ein langer Atem sich auszahlt, weil sich Südafrikas Stimme aus meiner Sicht schon verändert hat”, sagte die Ministerin. Das hörte sich an, als habe sie die Südafrikaner zu Vernunft gebracht. Tatsächlich teilt die Regierung aber weiter die Position der BRICS-Länder: Keine Sanktionen, sofortiger Waffenstillstand, Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen, Teilnahme Putins am BRICS-Gipfel, Dialog statt Ausgrenzung.

In diesen zentralen Fragen hat sich Südafrikas Position nicht verändert. Die Rede ist auch nicht, wie bei der deutschen Außenministerin, von einem “russischen Angriffskrieg”. Südafrika will nicht durch eine einseitige Position seinen Einfluss als Vermittler schwächen. “Es gibt derzeit auch kaum jemanden außer uns, der mit beiden Seiten verhandeln kann. Das liegt vielleicht daran, wie sich Südafrika verhalten hat”, erklärte Pandor ihrem deutschen Gast und fügte hinzu: Die Initiative könne Erfolg haben oder auch scheitern, aber man versuche zumindest, Frieden zu stiften. China und Indien gingen einen ähnlichen Weg.

Was sich allerdings verändert hat und was Baerbock nicht betonte, ist das Selbstbewusstsein, mit dem Südafrika im Einklang mit der Afrikanischen Union seine Position vertritt. Wenn die deutsche Außenministerin also sagt, es gehe nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern deutlich zu machen, dass der Frieden in der Welt viele globale Partner brauche, ist das eine Sichtweise, mit der sich die Südafrikaner anfreunden können. Ministerin Pandor betonte auch, dass der “versuchte Aufstand” der Wagner-Gruppe Südafrika nicht von weiteren Vermittlungsbemühungen mit ihren afrikanischen Partnern im Ukrainekrieg abbringen würde.

Das neue Selbstbewusstsein fiel auch Martin Schulz auf, dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Ex-Kanzlerkandidat der SPD und Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er war Teil der deutschen Delegation in Südafrika. Die Friedensmission zeige, dass der afrikanische Kontinent in diesem 21. Jahrhundert ein “Key Player” sei, und eine Schlüsselrolle in der Welt spiele. “Ich finde, die Europäer sollten das ernster nehmen, als sie es bisher getan haben.”

In der heiklen Frage, ob Putin zum BRICS-Gipfel nach Südafrika kommen soll, hielt sich Pandor bedeckt: “Wir haben die Einladung ausgesprochen, aber noch keine Rückmeldung erhalten.” Baerbock, die wie ihre G7-Kollegen gegen eine Teilnahme ist, vermied eine öffentliche Konfrontation und versuchte in der Pressekonferenz mit dem Hinweis auf die moralischen Instanzen Nelson Mandela und Desmond Tutu Südafrika auf den Pfad der westlichen Tugend zu locken: “Die Stimme Südafrikas hat Gewicht in der Welt.” Das brachte ihr allerdings die Gegenfrage ein, ob sie die beiden Namen benutze, um Südafrika moralisch unter Druck zu setzen.

Immerhin trat Baerbock so diplomatisch auf, dass der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa sich kurzfristig entschloss, sie doch zu empfangen. Statt der vorgesehenen halben Stunde tauschten sich die beiden 75 Minuten lang aus – ein gutes Zeichen. Ramaphosa folge, so südafrikanische Diplomaten, auch bei Baerbock der Strategie, die er zehn Tage zuvor bei der Friedensmission in der Ukraine und Russland angewendet hat: Minimale Konsenspunkte festlegen, zuhören und weiteren Dialog vereinbaren.

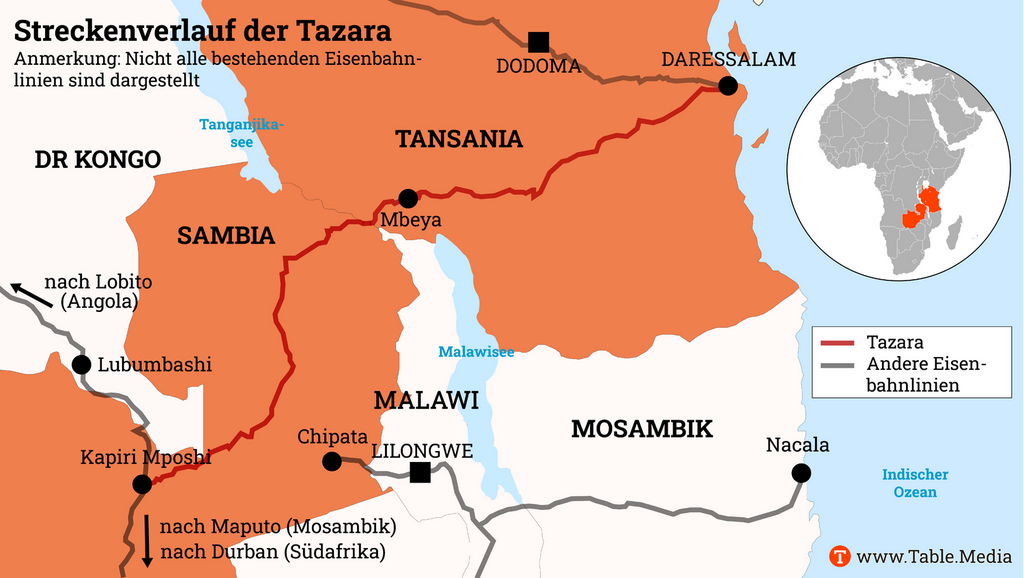

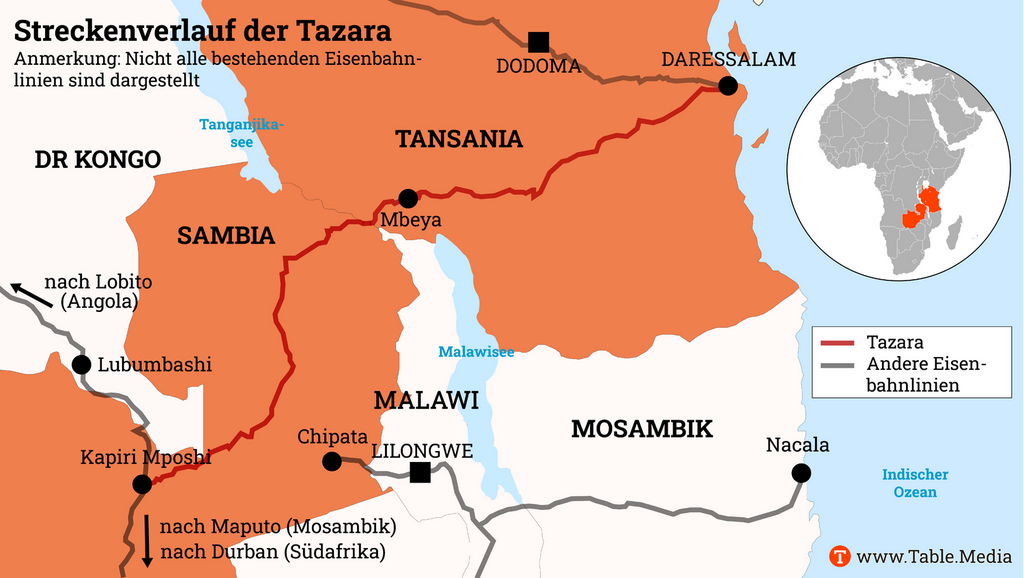

Fast 2000 Kilometer schlängelt sich die Tazara vom Indischen Ozean durch das südliche tansanische Hochland bis in die sambische Zentralprovinz. Die lange vernachlässigte Tanzania Zambia Railway ist von großer symbolischer Bedeutung. In den 1970er-Jahren wurde sie von Tansania und Sambia gemeinsam mit China gebaut, um Sambia unabhängig von Transportrouten durch das damalige Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, und Apartheid-Südafrika zu machen. Nach einem halben Jahrhundert haben sich Tansania und Sambia nun darauf verständigt, die Strecke zu modernisieren – sehr wahrscheinlich wieder mit Unterstützung der Volksrepublik.

China hatte sich damals trotz desolater Wirtschaftslage aus Solidarität mit den gerade unabhängig gewordenen Ländern an dem Projekt beteiligt. Die Volksrepublik hatte den Bau der Tazara mit den Vorgängerunternehmen der China Railway Construction Corporation (CRCC) und der China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) unterstützt. Bis zu 40.000 chinesische Arbeiter waren damals am Bau beteiligt. Bis heute arbeitet ein Team von CCECC-Experten für den Tazara-Betreiber.

Diese Unterstützung während der Unabhängigkeitsbewegungen im südlichen Afrika ist bis heute prägend für das tansanische und sambische Selbstverständnis. Die Tazara wird wegen ihrer Historie auch als “Uhuru-Bahn” bezeichnet (Suaheli: Freiheit).

Aber auch für die Volksrepublik ist die Tazara Symbol der sino-afrikanischen Freundschaft. So wird die ebenfalls von China gebaute und 2018 eingeweihte Addis Abeba-Djibouti-Eisenbahn gern als “Tazara der neuen Ära” bezeichnet. Bei Auslandsbesuchen verweisen chinesische Offizielle gern auf die Erfolge des ersten chinesischen Infrastrukturprojekts in Afrika als Beweis für eine Kooperation, bei der alle gewinnen. Heute betrachte China die Tazara als kommerzielles Investment und strebe an, diese im Rahmen eines “Rehabilitate-Operate-Transfer”-Vertrags selbst zu betreiben, sagt Tim Zajontz im Gespräch mit Table.Media. Zajontz forscht am Centre for International and Comparative Politics der südafrikanischen Stellenbosch University zu Infrastrukturprojekten in Afrika.

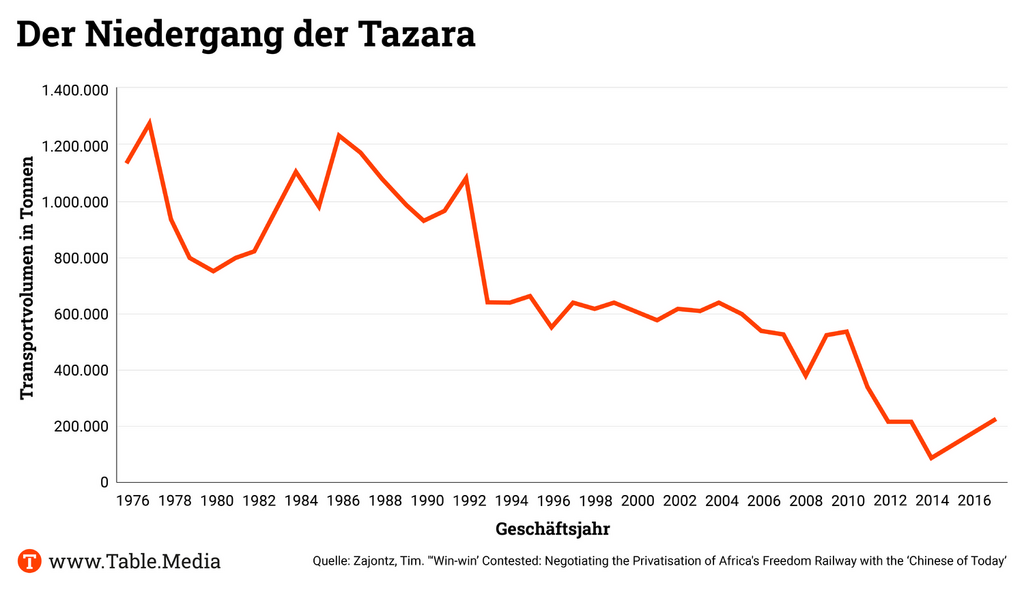

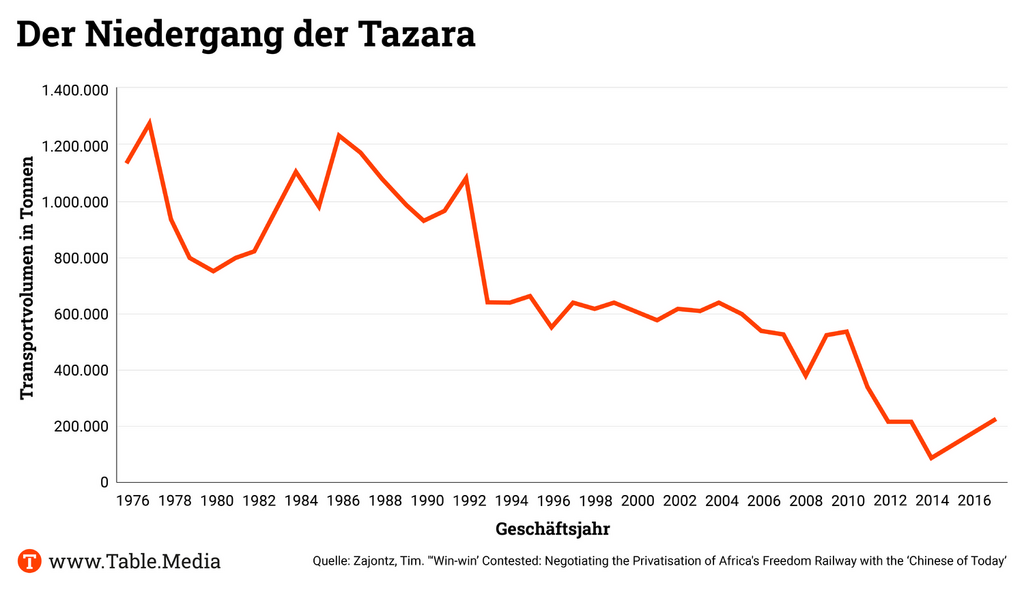

Nach der Fertigstellung war die Tazara eine wichtige Lebensader für den Abtransport von Rohstoffen aus Sambia, das zuvor in das Transportnetz des kolonialen südlichen Afrikas eingebunden war. Zu geringe Investitionen in die Instandhaltung und die Eröffnung alternativer Transportrouten über Südafrika und Namibia haben jedoch dazu beigetragen, dass die Tazara immer weiter an Bedeutung verlor. Erst seit 2015 steigt der Gütertransport wieder an. Im Jahr 2022 lag er laut Betreiber bei etwa 210.000 Tonnen. Die Gewinnschwelle liege jedoch bei 600.000. Die Kapazität der Strecke wird durch die schlechte Instandhaltung beschränkt, auf der einspurigen Strecke muss der Verkehr immer wieder unterbrochen werden. Zuletzt war der Verkehr wegen Reparaturen an einer Brücke 16 Monate lange gestört. Von einer Modernisierung versprechen sich Tansania und Sambia weniger Unterbrechungen, flüssigeren Verkehr und damit auch ein höheres Transportvolumen.

Ein weiterer Grund für den angestrebten Ausbau ist die Überlastung des Straßennetzes. Da sich Asphalt weitaus schneller abnutzt als Schienen, eignet sich die Eisenbahn für den Transport schwerer Güter schlicht besser als Lastwagen. Zudem ist die Schiene umweltfreundlicher, günstiger und birgt ein geringeres Unfallrisiko.

Nach Vorstellung Tansanias und Sambias soll der Ausbau der Tazara außerdem einen neuen Wirtschaftskorridor schaffen, sagt Tim Zajontz, der auch an der TU Dresden lehrt. Auf der tansanischen Seite führe die Tazara durch fruchtbare Gebiete, deren Anschluss an eine modernisierte Eisenbahn den Aufbau einer exportorientierten Agrarindustrie unterstützen solle. Sambia geht angesichts der steigenden Nachfrage nach kritischen Mineralien davon aus, in Zukunft mehr davon abzubauen. Neben dem Ausbau der Transportwege plant das Land deshalb etwa eine Sonderwirtschaftszone für E-Autos mit der DR Kongo sowie ein Gaskraftwerk mit Tansania.

Sowohl Tansania als auch Sambia haben ihre Absicht, Tazara auszubauen, zuletzt immer wieder bekräftigt. Der letzte Versuch einer Modernisierung war unter anderem an der Anti-Privatisierungs-Haltung des tansanischen Präsidenten Magufuli gescheitert. Die aktuelle Präsidentin Samia Suluhu Hassan dagegen gibt sich in dieser Hinsicht pragmatisch. Sambia ist ohnehin wegen seiner hohen Staatsschulden erheblichem Druck ausgesetzt, staatliche Unternehmen wie den Tazara-Betreiber zu privatisieren.

Tansania und Sambia stimmen derzeit ihre Positionen ab. Im Anschluss sollen chinesische Investoren hinzugezogen werden. Im August war bereits ein CCECC-Team mit Machbarkeitsstudien beauftragt worden. Zajontz geht davon aus, dass es im Laufe des nächsten Jahres zu einer Einigung kommt. Eine öffentliche Ausschreibung sei nicht vorgesehen, denn eine Modernisierung durch nicht-chinesische Partner sei “absolut unwahrscheinlich”. Stattdessen hätten sich Tansania und Sambia aus historischen Gründen direkt an Peking gewandt. Der Auftrag gehe dann an ein chinesisches Konsortium, vermutlich unter Beteiligung von CCECC und der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway. Das Konsortium werde dann wohl auch die angestrebten Konzessionen zum Betrieb der Tazara erhalten, so Zajontz.

Die Nachricht sorgte für Aufsehen: In vier Ländern stellt die Société Générale ihre Tochtergesellschaften zum Verkauf. Aus Kongo (Brazzaville), Äquatorial-Guinea, Mauretanien und dem Tschad zieht sich die Bank zurück. An diesen vier Banken hält die Société Générale zwischen 57,2 und 95,5 Prozent der Anteile.

Folgt die französische Großbank damit anderen europäischen Finanzkonzernen und verabschiedet sich aus Afrika? Viele Banken haben schon ihr Afrika-Engagement aufgegeben, nachdem die europäische Bankenregulierung das Geschäft auf dem Kontinent schwer bis unmöglich gemacht hat. Gleichzeitig ist auch ungläubiges Staunen zu hören. Kann es wirklich sein, dass sich eine der führenden französischen Banken zurückzieht, während gleichzeitig die französische Industrie und Staatspräsident Macron Afrika in den Blickpunkt rücken?

Doch selbst die britische Großbank Barclays hat ihr Afrika-Geschäft gestutzt. Sogar Südafrika hat sie aufgegeben. Im September vergangenen Jahres stieß sie ihre restlichen 7,44 Prozent an der Absa ab. Dabei hatte sie ihre Beteiligung in den Jahren bis 2013 noch auf bis zu 62,3 Prozent aufgestockt und ihre südafrikanische Tochtergesellschaft schließlich mit der Absa verschmolzen. Standard Chartered Bank zieht sich aus Angola, Kamerun, Simbabwe, Gambia und Sierra Leone zurück. Immerhin hält die britische Bank an ihren Einheiten in Kenia und Nigeria fest.

Die Deutsche Bank und die Commerzbank waren immer schon zurückhaltend, wenn es um Investitionsfinanzierungen in Afrika ging. Sie konzentrieren sich stark auf Geschäfte mit den afrikanischen Zentralbanken und die Begleitung deutscher Konzerne. Die BHF-Bank, heute Oddo BHF, hat ihre Stärke traditionell in der Handelsfinanzierung und will ihr Afrika-Geschäft ausbauen, auch in der Finanzierung von Projekten und Investitionen.

Die Société Générale verfolge eine klare Strategie für den Kontinent, betonte eine Sprecherin der Bank in Paris gegenüber Table.Media.

Drei Fragen seien heute für die Präsenz in einem afrikanischen Land entscheidend:

Die Sprecherin versicherte auch, dass die Bank ihre Großkunden weiterhin voll auf dem afrikanischen Kontinent unterstütze, sowohl bei Unternehmensfinanzierungen wie auch im Investmentbanking.

Was die vier zum Verkauf stehenden Beteiligungen angeht, habe die Bank festgestellt, dass sie nicht der richtige Partner sei, um diese optimal zu entwickeln. Gleichzeitig macht die Sprecherin deutlich, dass die Verkäufe nicht abgeschlossen seien und erst Ende 2023 wirksam werden sollen. Bis dahin kann sich noch viel tun.

Auch kommt Widerspruch aus den betroffenen Ländern selbst. In der Republik Kongo beispielsweise stößt der Verkauf auf den Widerstand der Regierung. Sie hatte angekündigt, den Verkauf der Société Générale Congo vor Gericht anzufechten. Daraufhin hat die Bank der Regierung eine Frist bis zum 17. Juli eingeräumt, um 93,47 Prozent der Anteile zu übernehmen oder einen eigenen Käufer für die Anteile zu finden. Ursprünglich wollte die Vista Bank aus Burkina Faso diese Anteile übernehmen. Sie hält bereits 6,5 Prozent an der Société Générale Congo.

Die westafrikanische Bankengruppe Coris hat schon eine Vereinbarung über den Kauf der Société-Générale-Beteiligungen in Mauretanien und im Tschad geschlossen. “Unsere Gruppe, aktiv im Retailbanking, übernimmt die gesamten Aktivitäten dieser Gesellschaften mit dem Ehrgeiz, diese weiter zu entwickeln”, lässt sich Coris-Präsident Idrissa Nassa in einer Mitteilung zitieren.

Mitten in der Diskussion um den Verkauf dieser vier Beteiligungen kam die Nachricht, dass die Société Générale “strategische Überlegungen über die Beteiligung von 52,34 Prozent” an der Union Internationale des Banques (UIB) in Tunesien aufgenommen hat. Leitet die Bank damit auch den Rückzug aus Tunesien ein, so wie sie sich schon aus Südafrika zurückgezogen hat? Vor fünf Jahren hat die Société Générale ihre südafrikanische Einheit an die Absa-Bank verkauft und damit eine dreißigjährige Präsenz auf diesem Markt beendet.

Unbeantwortet bleibt bisher die Frage, in welchen Märkten die Bank unter ihrem neuen Strategie-Chef Vincent Mischler wachsen will. Die Société Générale sei beispielsweise stark in Elfenbeinküste und Marokko, heißt es nur. In welchen Märkten sie aber wachsen will, hält sich die Bank bisher offen.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

Die staatseigene Bank KfW hat im vergangenen Jahr die Gleichberechtigung von Geschlechtern mit insgesamt 2,3 Milliarden Euro gefördert. Dies gab die Bank am Montag in Frankfurt bekannt. Darunter fallen Mittel, die die KfW zur Erreichung des UN-Nachhaltigkeitsziels (SDG) Nummer Fünf (Beendung jeglicher Diskriminierung von Frauen und Mädchen) vergibt.

Frauen seien meist schlechter gestellt, wenn es um Zugang zu menschenwürdiger Arbeit geht. Auch gebe es immer noch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beschäftigung und Diskriminierung beim Lohn, beim Zugang zu digitalen und anderen Zukunftstechniken, bei der Grundabsicherung oder beim Zugang zu politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsstrukturen, nennt die KfW auf ihrer Website als Beispiele.

In patriarchal geprägten Regimen erlebten viele Frauen und Mädchen auch eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, Bildung und Finanzdienstleistungen. Das Förderinstitut habe mehr als 200 Projekte gefördert, heißt es in der Mitteilung. Somit fielen im Durchschnitt etwas mehr als zehn Millionen Euro je Projekt an.

Im vergangenen Jahr hat die KfW für die Entwicklungszusammenarbeit einen Rekord erzielt und Zusagen von 12,3 Milliarden Euro an Entwicklungs- und Schwellenländer vergeben. Davon entfielen 10,9 Milliarden Euro auf die KfW-Entwicklungsbank, nach 8,6 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Projekte im Bereich Klima- und Umweltschutz förderte die KfW-Entwicklungsbank weltweit mit 7,6 Milliarden Euro, nach 3,7 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Das ist ein Anstieg um 105 Prozent. Rund 40 Prozent der Neuzusagen der KfW-Entwicklungsbank oder 4,4 Milliarden Euro flossen an Afrika.

Die Tochtergesellschaft DEG stellte im vergangenen Jahr Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern weltweit rund 1,6 Milliarden Euro aus Eigenmitteln für die Finanzierung privater Investitionen bereit und damit ungefähr so viel wie im Jahr zuvor (1,5 Milliarden Euro). hlr

Die malische Regierung hat sich nach der Resolution für ein Ende der UN-Friedensmission Minusma neu aufgestellt. 13 von 16 Ministern kommen neu in die Regierung, zwei Vertreter aus dem abtrünnigen Norden des Landes sind dagegen ausgeschieden, wie aus einer Mitteilung der Regierung vom Wochenende hervorging.

Außenminister Abdoulaye Diop begrüßte das Ende der Minusma im staatlichen Fernsehen. Außerdem kündigte er einen Wirtschaftsplan an, der den Verlust an Einkommen und Arbeitsplätzen, der mit der Minusma verknüpft ist, ausgleichen sollte. “Die Antwort auf den Terrorismus ist nicht nur militärisch”, sagte Diop. Weitere Einzelheiten zu dem Vorhaben liegen bisher nicht vor.

Seit Jahren beobachten Experten, dass Terror und Gewalt auch aus der Bevölkerung selbst und nicht nur von externen Akteuren kommen – etwa aus Enttäuschung über die Abwesenheit des Staates. “Mali ist ein Land in der Krise, und im Moment konzentrieren sich alle Anstrengungen auf den Bereich der Sicherheitskräfte”, sagte Tidiani Togola, ein Vertreter der Zivilgesellschaft, im Gespräch mit Table.Media. Der Wirtschaft auf die Beine zu helfen sei ein enorm wichtiger Faktor, um das Land zu stabilisieren. Dabei dürfe Mali aber nicht nur auf einen Partner setzen. “Mali dürfte Russland nicht einfach die Leerstelle ausfüllen lassen, die Frankreich gelassen hat”, sagte Togola von der Organisation Tuwindi. “Ich bin gegen kein bestimmtes Land, aber strategisch ist es ein Fehler, wieder einem einzigen Land Exklusivität als Partner zuzugestehen.”

Afrikanische Länder stellen den größten Anteil der noch verbleibenden rund 15.000 uniformierten Kräfte der Minusma in Mali (Stand Februar). Acht afrikanische Länder sind unter den Top Ten beim Militär, angeführt von Tschad (1400). Deutschland rangiert mit rund 600 Soldaten auf Platz 10. Auch bei den Polizeikräften finden sich acht afrikanische Länder in den Top Ten, mit Senegal auf Platz 1 (300). Die Minusma beschäftigt außerdem rund 3.400 Zivilisten. Sie hatte zuletzt ein Budget von rund 1,3 Milliarden US-Dollar.

Malis Nachbarland Burkina, das ebenfalls vom Militär regiert wird, hatte infolge von Malis Wunsch nach einem Ende der Minusma bereits angekündigt, seine Truppe aus der Mission abzuziehen. Wie Mali setzt auch Burkina Faso verstärkt auf Russland als Partner für Sicherheit und Wirtschaft. Russland hatte nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe angekündigt, seine Aktivitäten in Afrika wie bisher fortsetzen zu wollen.

“Das Sicherheitsvakuum besteht schon. Aber das ist der endgültige Schlag”, sagte der Analyst Djallil Lounnas von der Al Akhawayn Universität in Marokko gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die USA haben Wagner vorgeworfen, den Abzug der Minusma forciert zu haben. “Was weniger bekannt ist, ist dass Prigoschin dabei geholfen hat, diesen Abzug in die Wege zu leiten, um Wagners Interessen voranzutreiben”, sagte der Sprecher des Weißen Hauses John Kirby nach dem Votum des UN-Sicherheitsrates. lcw

In der vergangenen Woche hat eine Delegation des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie das Königreich Marokko besucht, um sich über die dortige Energiewende zu informieren. Dank seiner geographischen Lage verfügt Marokko über beste Bedingungen für die Nutzung von Erneuerbaren Energien, insbesondere Wind- und Solarkraft. Damit bietet Marokko auch für Europa großes Potenzial, etwa für die Produktion von Grünem Wasserstoff. Auch beim Umgang mit der Ressource Wasser ist das Königreich weit vorn. Neben Gesprächen mit dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung und mit deutschen Unternehmen, die im marokkanischen Energiesektor aktiv sind, besuchten die Delegationsteilnehmer auch das weltweit größte Solarkraftwerk Noor sowie das Wasserkraftwerk am Staudamm El Mansour Eddahbi. Beide liegen in der Nähe der Stadt Ouarzazate.

Der Bundestagsabgeordnete Olaf in der Beek (FDP), der an der Reise teilgenommen hat, betonte im Gespräch mit Table.Media die Potenziale europäisch-marokkanischer Kooperation: “Marokko ist sich seiner Bedeutung beim Klimawandel durchaus bewusst und will auch seine Möglichkeiten, die es dort hat, vollends ausschöpfen. Das ist nicht nur für Europa, sondern grundsätzlich für den Kampf gegen den Klimawandel eine gute Nachricht”. Marokko habe die Chance auf beachtliches Wirtschaftswachstum, etwa mit dem Export von Wasserstoff und entsalztem Meerwasser. Wolfang Stefinger (CDU/CSU) hingegen warnt, dass Marokko nicht auf Deutschland warten werde. “Marokko kann sich seine Partner aussuchen”, sagte Stefinger zu Table.Media. “Deutschland ist in vielen Bereichen zu langsam, häufig fehlt ein zentraler Ansprechpartner. Die Verantwortung ist zu breit aufgeteilt. Da müssen wir uns bessern.”

Neben in der Beek und Stefinger nahmen an der Reise der Ausschussvorsitzende Klaus Ernst (Linke), sowie die Abgeordneten Markus Hümpfer (SPD), Amira Mohamed Ali (Linke) und Marc Bernhard (AfD) teil. Insgesamt zählt der Ausschuss 34 Mitglieder. ajs

Chinesische Kredite in Afrika sind dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge relativ teuer und widersprechen den Interessen der Schuldner. Zudem gingen sie häufig an rohstoffreiche Staaten mit geringem Demokratisierungsgrad, wie das DIW in einer neuen Studie zeigt. “Die chinesische Kreditvergabe an afrikanische Länder steht somit im Wettbewerb zur westlichen Entwicklungspolitik”, lautet das Fazit von Autor Lorenz Meister.

Der Aufschwung Afrikas wird generell zum großen Teil über Kredite finanziert. Bis 2006 lag das Volumen neu zugesagter Kredite bei zehn Milliarden Dollar jährlich, umgerechnet gut neun Milliarden Euro. Zehn Jahre später, 2016, lag es bei knapp 80 Milliarden Dollar. Vor allem die Staatsverschuldung stieg rapide an. 2020 lag sie durchschnittlich bei 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Einige Länder, darunter Ghana, haben Schwierigkeiten, den laufenden Schuldendienst zu leisten. Kenia, Ghana und Sambia verhandeln gerade ihre Schulden mit dem IWF.

Laut DIW hat China maßgeblich zum Kreditwachstum beigetragen. Zwischen 2007 und 2017 habe der chinesische Anteil fast 40 Prozent ausgemacht. Allerdings sinke das Kreditvolumen seit 2016 – unter anderem, weil China seinen Fokus von der Außenwirtschaft auf den heimischen Markt verlagert hat.

Zu den hohen Schulden haben auch westliche Akteure beigetragen. Laut DIW haben multilaterale Darlehen den Rückgang chinesischer Kredite in den vergangenen Jahren mehr als ausgeglichen. Auf dem Finanzgipfel in Paris im Juni wurde kritisiert, dass westliche Entwicklungsfinanzierer hauptsächlich Darlehen in Afrika vergeben, aber nur wenig Eigenkapitalfinanzierungen anbieten. Auch haben besonders amerikanische Investmentbanken in den vergangenen Jahren in hohem Maße Eurobonds afrikanischer Emittenten in Dollar oder Euro auf den internationalen Kapitalmärkten platziert.

Dass China seine Kredite an afrikanische Schuldner ausgeweitet hat, liegt jedoch auch daran, dass China eine maßgebliche Rolle beim Bau von Infrastruktur in Afrika eingenommen hat. 2020 war das Land laut einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte für 31 Prozent aller Infrastrukturprojekte auf dem Kontinent mit einem Auftragswert von mehr als 50 Millionen Dollar verantwortlich. 2013 waren es noch 13 Prozent. Der Anteil westlicher Unternehmen sank in diesem Zeitraum von 37 auf zwölf Prozent. hlr

In der vergangenen Woche hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) eine neue Delegation in Elfenbeinküste eingerichtet. Damit will die DIHK ihre Präsenz in Westafrika ausbauen und erstmals eine Delegation in einem französischsprachigen Land in der Region einrichten. Neben Elfenbeinküste betreibt die DIHK in Westafrika bereits Außenstellen in Ghana sowie in Lagos und Abuja in Nigeria.

Laut DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben habe auch der wachsende deutsch-ivorische Handel zu der Entscheidung für Elfenbeinküste als neuen Standort beigetragen. Im vergangenen Jahr stieg das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Elfenbeinküste um mehr als 20 Prozent, vor allem wegen gestiegener Nahrungsmittelimporte aus dem westafrikanischen Land.

Mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als sechs Prozent bietet Elfenbeinküste großes Potenzial auch für die deutsche Wirtschaft. Zu den vielversprechendsten Sektoren der ivorischen Wirtschaft zählt die Landwirtschaft, aber auch der Energiesektor. ajs

Der Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt in Paris ist zu Ende gegangen. Wir sind zwar noch lange nicht da, wo wir sein müssen, um die globale Finanzarchitektur für Afrika heute fit zu machen. Aber einige der in den vergangenen Tagen unternommenen Schritte und eingegangenen Verpflichtungen ermutigen mich.

Lassen Sie mich vier Beispiele nennen.

Erstens sahen wir eine Koalition starker Stimmen, die sich einig waren, dass die derzeitige internationale Finanzarchitektur für die Welt, in der wir jetzt leben, nicht funktioniert – vor allem nicht in sich überschneidenden Krisen -, und dass wir dringend Lösungen brauchen. Diese Stimmen kamen nicht nur aus dem globalen Süden oder dem globalen Norden, sondern von überall her, auch aus den multilateralen Entwicklungsbanken, von Philanthropen und aus der Zivilgesellschaft.

Zweitens sprachen die afrikanischen Staats- und Regierungschefs mit einer Stimme. Während des vergangenen Jahres waren wir noch besorgt darüber, dass die afrikanischen Staats- und Regierungschefs keine gemeinsame Position hatten. Das hat dazu geführt, dass es an einer starken afrikanischen Stimme fehlt, wenn es darum geht, wie wir mit Herausforderungen wie der Klimafinanzierung, einem Schuldenerlass, Handel, Sicherheit und mehr umgehen. Aber in Paris haben wir von unseren Staats- und Regierungschefs sehr klare Forderungen gehört:

Drittens scheint der Pariser Gipfel endlich jeden wirklichen oder vermeintlichen Zielkonflikt zwischen den Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen, der Bridgetown-Agenda und der afrikanischen Agenda, von Klimafinanzierung versus Entwicklungsfinanzierung ad acta gelegt zu haben. In diesen beiden Tagen wurde mehr als deutlich, dass eine Finanzierungsarchitektur, die wirklich für die heutige Welt geeignet ist, all diese Probleme zugleich angehen muss. Für echte Fortschritte müssen diese Dinge Hand in Hand bearbeitet werden.

Und schließlich war es großartig, mehrere lang erwartete Ankündigungen und Maßnahmen zu sehen, die auf die Diskussionen während der Frühjahrstagung von Weltbank und IWF im April folgten:

Das ist ein guter Anfang, aber nicht ausreichend. Wir haben in den kommenden Monaten einen langen Weg vor uns, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Der Pariser Gipfel hat einen Fahrplan für Maßnahmen bis 2024 veröffentlicht, in dem Schlüsselmomente für die Umsetzung der auf diesem Gipfel und in früheren Tagungen gemachten Versprechen aufgeführt sind.

Für mich und meine Kolleginnen und Kollegen vom African Center for Economic Transformation gibt es zwei sehr wichtige Dinge, auf die wir uns auf dem Weg zum Afrika-Klimagipfel in Nairobi, dem Weltbank-IWF-Treffen in Marrakesch, der COP28 in Dubai und darüber hinaus konzentrieren sollten.

Wir werden weiterhin eine starke Koalition afrikanischer Staats- und Regierungschefs und Organisationen aufbauen, die sich für konkrete Veränderungen im globalen Finanzsystem einsetzen. Auf Ersuchen der Finanzminister entwickeln wir eine Erklärung von Marrakesch, die im Oktober verabschiedet werden soll und die Position Afrikas festschreibt. Sie soll darlegen, was erforderlich ist, um diese Agenda Wirklichkeit werden zu lassen – mit der Unterstützung eines breiten Spektrums von Zivilgesellschaft, Think Tanks und Regierungspartnern auf dem gesamten Kontinent und weltweit.

Gleichzeitig werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass Afrika eine gleichberechtigte Stimme und eine gleichberechtigte Teilnahme an globalen Foren und globalen Institutionen hat, in denen Entscheidungen getroffen werden, die Afrikanerinnen und Afrikaner betreffen. Ein guter Anfang wird der Sitz der AU auf dem G20-Gipfel sein – wir hoffen, dass er im kommenden Jahr Wirklichkeit werden wird, nachdem Indiens Premierminister Modi ermutigende Maßnahmen ergriffen hat. Aber dies muss sich auch auf die Weltbank, den IWF und andere globale Institutionen ausweiten, in denen Afrikas Stimme allzu oft von größeren Aktionären übertönt wird.

Wir müssen uns von einer Situation verabschieden, in der wir, wann immer Afrika eine Idee hat, eine umständliche und teure Advocacy-Kampagne starten müssen, anstatt uns mit anderen Ländern zusammenzusetzen und einfach unsere Bedürfnisse darzulegen. In Paris wurde der Tisch für Afrika gedeckt, und wir haben uns laut und deutlich Gehör verschafft. Lassen Sie uns diese Energie beibehalten, bis wir eine globale Finanzarchitektur erreicht haben, die allen Afrikanern zugutekommt.

Mavis Owusu-Gyamfi ist geschäftsführende Vizepräsidentin des African Center for Economic Transformation (ACET).

Al Jazeera: Wagner-Verträge liegen laut Lawrow im Ermessen afrikanischer Staaten. Die Privatmiliz habe ihre Vereinbarungen direkt mit den afrikanischen Regierungen getroffen, sagte der russische Außenminister. Ob die Zusammenarbeit fortgeführt werde, hänge allein von den Vertragsparteien ab.

The Guardian: USA sanktionieren Gold-Geschäfte der Gruppe Wagner. Das amerikanische Finanzministerium hat vier Unternehmen in Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Zentralafrikanischen Republik mit Sanktionen belegt. Die Unternehmen hätten illegale Gold-Geschäfte getätigt, um die Privatmiliz zu finanzieren, so das Ministerium.

Washington Post: Klimawandel befeuert extremistische Aufstände. Rückläufige Ernten und schwindende Fischfänge in der Region um den Tschadsee machen die Terrorgruppe Boko Haram für junge Männer immer attraktiver. Die Extremistengruppe bietet den Menschen dort oft die einzige Zukunftsperspektive.

Bloomberg: Südafrika will von Überwachungsliste genommen werden. Die Pariser Financial Action Task Force hat Südafrika im Februar wegen Unzulänglichkeiten bei der Bekämpfung illegaler Finanzströme und der Terrorismusfinanzierung auf ihrer Grey List platziert. Die Republik unternimmt nun Anstrengungen, um von der Liste gestrichen zu werden.

Financial Times: Investoren in Nigeria voller Erwartung. Die wirtschaftspolitische Agenda des neuen nigerianischen Präsidenten Tinubu ist von ausländischen Investoren positiv aufgenommen worden. In seiner Amtsantrittsrede hatte Tinubu etwa die Rückführung von Dividenden und Profiten angesprochen.

Africa Intelligence: Chinesische Bauunternehmen jagen im Rudel. Von Addis Abeba bis Windhoek sind chinesische Konzerne in der Baubranche stark vertreten. Auf staatliche Ausschreibungen für Infrastrukturprojekte bewerben sich vor allem Unternehmen aus der Volksrepublik. Trotz häufiger Verzögerungen und Vertragsbrüche bleiben die chinesischen Bauunternehmen optimistisch und entwickeln neue Strategien.

New York Times: Botswana und De Beers setzen Partnerschaft fort. Die botswanische Regierung vertieft ihre Partnerschaft mit dem belgischen Diamantenkonzern. Im Rahmen des neuen Abkommens wird Botswana sofort einen Anteil von 30 Prozent an den geförderten Rohsteinen erhalten. Dieser Anteil wird innerhalb eines Jahrzehnts auf 50 Prozent steigen, so De Beers und Regierungsvertreter.

NZZ: Architektur gegen die Klimakrise und das Vergessen afrikanischer Kultur. Die nigrisch-französische Architektin Mariam Issoufou Kamara lehrt an der ETH Zürich. Die von ihr entworfenen Gebäude orientieren sich am traditionellen afrikanischen Bau und legen besonderen Augenmerk auf den Umgang mit Material und Klima.

“Was für ein Schock, was für eine Ehre”, kommentierte die Chefin von Allianz Afrika, Delphine Traoré, auf LinkedIn einen Tag, nachdem sie mit dem Preis zur CEO des Jahres gekürt worden war. Die Auszeichnung, den das Africa CEO Forum in Partnerschaft mit Jeune Afrique und der International Finance Corporation (IFC) vergeben, ehrt Traoré für ihre Verdienste im Afrika-Geschäft des Münchner Versicherungsriesen.

So zurrte Traoré nach ihrem Einstieg etwa den Deal zwischen Sanlam und der Allianz fest: Die Kooperation hat nach Angaben von Allianz den größten Finanzdienstleister in Afrika unter den Nicht-Banken geschaffen. Zur Erinnerung: Im Mai vergangenen Jahres schlossen sich die Allianz und der südafrikanische Versicherer Sanlam in einem Joint-Venture zusammen. Der neue Partner bringt einiges an Gewicht mit: Sanlam kommt an der Börse Johannesburg auf eine Bewertung von immerhin rund 6,7 Milliarden Euro.

Der Anfang Juni in Abidjan verliehene Preis ist bei Weitem nicht Traorés erste Auszeichnung:

Die gebürtige Burkinabé stieg nach einem Studium an der Universität Pittsburgh in den USA in die Versicherungsbranche ein. Im Jahr 2005 trat sie in Kanada ihren ersten Posten bei der Allianz an. Die weltweite Aufstellung des Konzerns habe sie gereizt, erzählt die Managerin in einem Podcast mit der südafrikanischen Journalistin Sandra Chuma, denn sie habe immer nach Afrika zurückgehen wollen. Das tat sie 2017: Erst wurde Traoré CEO der Allianz Global Corporate & Specialty in Johannesburg, bevor sie 2021 zur CEO für Allianz Afrika aufstieg. Allianz Afrika ist nach eigenen Angaben derzeit in 14 Ländern auf dem Kontinent aktiv.

“Der Unterschied im Versicherungsschutz zwischen Afrika und anderen Teilen der Welt ist ziemlich groß”, sagt Traoré im Gespräch mit Chuma. Die Versicherungsdurchdringung (insurance penetration), ein Maß für die Entwicklung des Versicherungsmarktes, ist in Afrika ausbaufähig: Nach Angaben des afrikanischen Versicherungsverbands lag sie 2019 bei 2,8 Prozent in Afrika, also weit unter dem globalen Durchschnitt von 7,2 Prozent. Die Unternehmensberatung McKinsey gibt an, dass Südafrika mit Abstand der wichtigste Markt für Versicherungen ist.

Für den Allianz-Konzern in Afrika sieht Traoré die größte Hürde in der finanziellen Inklusion. “Die größte Herausforderung ist, die Leute davon zu überzeugen, dass sie eine Versicherung brauchen und sie dann auch zu kaufen”, meinte Traoré im Podcast-Gespräch. Mehr als 80 Prozent der Arbeitsplätze in Afrika entfallen laut der Internationalen Organisation für Arbeit auf den informellen Sektor. Vielen Menschen sei das Konzept nicht bekannt. Es herrsche großes Misstrauen, ob der Versicherer im Schadensfall tatsächlich zahle, sagt die Allianz-Afrika-Chefin.

Dennoch ist Traoré vom Potenzial des afrikanischen Kontinents überzeugt. “Afrika steht an einem Wendepunkt”, sagt sie in einem Allianz-Video. Die Allianz wolle sich deswegen auf drei Bereiche dort fokussieren: auf Bildung, Investitionen in Startups und kleine Unternehmen sowie auf die Anpassung an den Klimawandel. Das ist eine völlig andere Strategie, als die der Konzern in entwickelten Märkten verfolgt.

Ihre Rolle in der Führungsebene der Allianz versteht Traoré deswegen bewusst auch als Möglichkeit zur Nachwuchsförderung. Afrika habe die jüngste Bevölkerung weltweit. 60 Prozent der Menschen dort sind jünger als 25 Jahre. Traoré will diese jungen Menschen mitnehmen. Sie macht sich besonders für Frauen stark. Vor allem ihre Erfahrung bei der Allianz in Südafrika habe sie geprägt, sagt Traoré im Podacst mit Sandra Chuma. Das Unternehmen sei nicht sehr divers gewesen. Frauen befanden sich stark in der Minderheit. “Wo ich sitze, ist es recht einsam”, sagt die Topmanagerin. Das will sie ändern.

Ihrem Sohn und ihrer Tochter gebe sie als Lebensmotto auf den Weg: “Es gibt keine Grenzen.” Dabei beschreibt Traoré es als das Schwierigste, als Alleinerziehende Familie und Beruf zu vereinbaren.

Die Afrika-Chefin der Allianz wirkt im besten Sinne authentisch und gibt sich trotz ihres Spitzenjobs nahbar: In den sozialen Netzwerken teilt die bekennende Christin immer wieder Momente mit ihren drei Schwestern, oder sie spricht über ihren Vater, einen Beamten, der später zur UN wechselte. Ihre Mutter nennt Traoré als wichtigste Frau in ihrem Leben. Außerdem ist sie Fan von Oprah Winfrey. Lucia Weiß

heute von 11 Uhr an richtet der Africa.Table gemeinsam mit dem Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft die digitale Konferenz “Afrika-Strategie 2023” aus. Gemeinsam mit Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft widmen wir uns aktuellen Entwicklungen auf dem Kontinent, und wollen so für Entscheiderinnen und Entscheider Orientierung schaffen. Hier können Sie sich für die Veranstaltung kostenlos anmelden.

Nachdem Außenministerin Baerbock auf ihrer Südafrika-Reise Präsident Ramaphosa zunächst nicht treffen sollte, kam in letzter Minute doch noch ein Termin zustande. Andreas Sieren hat sich die vorsichtige Annäherung zwischen Berlin und Pretoria genauer angesehen.

Christian von Hiller durchleuchtet in einer Analyse die Afrika-Strategie der französischen Bank Société Générale, die sich wie viele europäische Geldhäuser aus einigen afrikanischen Ländern zurückzieht. Anders als die Konkurrenten will die Bank aber Afrika nicht verlassen, sondern sich schlicht auf bestimmte Märkte fokussieren.

Wie immer haben wir für Sie auch in dieser Ausgabe Nachrichten aus Afrika sowie unsere internationale Presseschau.

Und wir stellen Ihnen Delphine Traoré vor, die kürzlich als CEO des Jahres ausgezeichnet wurde. Die Afrika-Chefin der Allianz ist eine Pionierin der unterentwickelten Versicherungsbranche auf dem Kontinent. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Der herzliche Empfang der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor in Pretoria mit Wangenkuss war ein Zeichen des Neuanfangs. Außenministerin Baerbock musste ihre Reise nach Südafrika auf einen Tag verkürzen, nachdem die Gruppe Wagner in Russland einen Putschversuch unternommen hatte.

Trotz der großen Differenzen im Umgang mit Putin, vor allem dessen Teilnahme am BRICS-Gipfel in Durban, ist Baerbock über ihren Schatten gesprungen. Sie sprach sich positiv über die afrikanische Friedensmission in der Ukraine und Russland aus. Außerdem hob sie hervor, dass diese den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen folge und die Souveränität und territoriale Integrität eines Landes hochhalte.

“Das ist neu und eine sehr wichtige Botschaft aus Afrika”, sagte die Außenministerin in einem Interview mit dem ZDF. Tatsächlich war das allerdings nicht völlig neu, sondern bereits Südafrikas Position auf dem BRICS-Gipfel vor mehr als einem Jahr, und es entspricht auch der Position der Afrikanischen Union. Baerbock betonte, Südafrika habe das Wort “Krieg” benutzt, das vorher nicht verwendet worden sei. Doch auch das stimmt nicht. Das Wort “Krieg” nahm Macky Sall, damaliger Präsident der Afrikanischen Union, schon im Juli 2022 in den Mund. Aber Baerbocks Aussagen waren ja versöhnlich gemeint, als Teil der Suche nach Gemeinsamkeiten.

“Mein Besuch hat mir noch einmal gezeigt, wie hart die Diplomatie ist, aber dass ein langer Atem sich auszahlt, weil sich Südafrikas Stimme aus meiner Sicht schon verändert hat”, sagte die Ministerin. Das hörte sich an, als habe sie die Südafrikaner zu Vernunft gebracht. Tatsächlich teilt die Regierung aber weiter die Position der BRICS-Länder: Keine Sanktionen, sofortiger Waffenstillstand, Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen, Teilnahme Putins am BRICS-Gipfel, Dialog statt Ausgrenzung.

In diesen zentralen Fragen hat sich Südafrikas Position nicht verändert. Die Rede ist auch nicht, wie bei der deutschen Außenministerin, von einem “russischen Angriffskrieg”. Südafrika will nicht durch eine einseitige Position seinen Einfluss als Vermittler schwächen. “Es gibt derzeit auch kaum jemanden außer uns, der mit beiden Seiten verhandeln kann. Das liegt vielleicht daran, wie sich Südafrika verhalten hat”, erklärte Pandor ihrem deutschen Gast und fügte hinzu: Die Initiative könne Erfolg haben oder auch scheitern, aber man versuche zumindest, Frieden zu stiften. China und Indien gingen einen ähnlichen Weg.

Was sich allerdings verändert hat und was Baerbock nicht betonte, ist das Selbstbewusstsein, mit dem Südafrika im Einklang mit der Afrikanischen Union seine Position vertritt. Wenn die deutsche Außenministerin also sagt, es gehe nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern deutlich zu machen, dass der Frieden in der Welt viele globale Partner brauche, ist das eine Sichtweise, mit der sich die Südafrikaner anfreunden können. Ministerin Pandor betonte auch, dass der “versuchte Aufstand” der Wagner-Gruppe Südafrika nicht von weiteren Vermittlungsbemühungen mit ihren afrikanischen Partnern im Ukrainekrieg abbringen würde.

Das neue Selbstbewusstsein fiel auch Martin Schulz auf, dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Ex-Kanzlerkandidat der SPD und Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er war Teil der deutschen Delegation in Südafrika. Die Friedensmission zeige, dass der afrikanische Kontinent in diesem 21. Jahrhundert ein “Key Player” sei, und eine Schlüsselrolle in der Welt spiele. “Ich finde, die Europäer sollten das ernster nehmen, als sie es bisher getan haben.”

In der heiklen Frage, ob Putin zum BRICS-Gipfel nach Südafrika kommen soll, hielt sich Pandor bedeckt: “Wir haben die Einladung ausgesprochen, aber noch keine Rückmeldung erhalten.” Baerbock, die wie ihre G7-Kollegen gegen eine Teilnahme ist, vermied eine öffentliche Konfrontation und versuchte in der Pressekonferenz mit dem Hinweis auf die moralischen Instanzen Nelson Mandela und Desmond Tutu Südafrika auf den Pfad der westlichen Tugend zu locken: “Die Stimme Südafrikas hat Gewicht in der Welt.” Das brachte ihr allerdings die Gegenfrage ein, ob sie die beiden Namen benutze, um Südafrika moralisch unter Druck zu setzen.

Immerhin trat Baerbock so diplomatisch auf, dass der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa sich kurzfristig entschloss, sie doch zu empfangen. Statt der vorgesehenen halben Stunde tauschten sich die beiden 75 Minuten lang aus – ein gutes Zeichen. Ramaphosa folge, so südafrikanische Diplomaten, auch bei Baerbock der Strategie, die er zehn Tage zuvor bei der Friedensmission in der Ukraine und Russland angewendet hat: Minimale Konsenspunkte festlegen, zuhören und weiteren Dialog vereinbaren.

Fast 2000 Kilometer schlängelt sich die Tazara vom Indischen Ozean durch das südliche tansanische Hochland bis in die sambische Zentralprovinz. Die lange vernachlässigte Tanzania Zambia Railway ist von großer symbolischer Bedeutung. In den 1970er-Jahren wurde sie von Tansania und Sambia gemeinsam mit China gebaut, um Sambia unabhängig von Transportrouten durch das damalige Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, und Apartheid-Südafrika zu machen. Nach einem halben Jahrhundert haben sich Tansania und Sambia nun darauf verständigt, die Strecke zu modernisieren – sehr wahrscheinlich wieder mit Unterstützung der Volksrepublik.

China hatte sich damals trotz desolater Wirtschaftslage aus Solidarität mit den gerade unabhängig gewordenen Ländern an dem Projekt beteiligt. Die Volksrepublik hatte den Bau der Tazara mit den Vorgängerunternehmen der China Railway Construction Corporation (CRCC) und der China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) unterstützt. Bis zu 40.000 chinesische Arbeiter waren damals am Bau beteiligt. Bis heute arbeitet ein Team von CCECC-Experten für den Tazara-Betreiber.

Diese Unterstützung während der Unabhängigkeitsbewegungen im südlichen Afrika ist bis heute prägend für das tansanische und sambische Selbstverständnis. Die Tazara wird wegen ihrer Historie auch als “Uhuru-Bahn” bezeichnet (Suaheli: Freiheit).

Aber auch für die Volksrepublik ist die Tazara Symbol der sino-afrikanischen Freundschaft. So wird die ebenfalls von China gebaute und 2018 eingeweihte Addis Abeba-Djibouti-Eisenbahn gern als “Tazara der neuen Ära” bezeichnet. Bei Auslandsbesuchen verweisen chinesische Offizielle gern auf die Erfolge des ersten chinesischen Infrastrukturprojekts in Afrika als Beweis für eine Kooperation, bei der alle gewinnen. Heute betrachte China die Tazara als kommerzielles Investment und strebe an, diese im Rahmen eines “Rehabilitate-Operate-Transfer”-Vertrags selbst zu betreiben, sagt Tim Zajontz im Gespräch mit Table.Media. Zajontz forscht am Centre for International and Comparative Politics der südafrikanischen Stellenbosch University zu Infrastrukturprojekten in Afrika.

Nach der Fertigstellung war die Tazara eine wichtige Lebensader für den Abtransport von Rohstoffen aus Sambia, das zuvor in das Transportnetz des kolonialen südlichen Afrikas eingebunden war. Zu geringe Investitionen in die Instandhaltung und die Eröffnung alternativer Transportrouten über Südafrika und Namibia haben jedoch dazu beigetragen, dass die Tazara immer weiter an Bedeutung verlor. Erst seit 2015 steigt der Gütertransport wieder an. Im Jahr 2022 lag er laut Betreiber bei etwa 210.000 Tonnen. Die Gewinnschwelle liege jedoch bei 600.000. Die Kapazität der Strecke wird durch die schlechte Instandhaltung beschränkt, auf der einspurigen Strecke muss der Verkehr immer wieder unterbrochen werden. Zuletzt war der Verkehr wegen Reparaturen an einer Brücke 16 Monate lange gestört. Von einer Modernisierung versprechen sich Tansania und Sambia weniger Unterbrechungen, flüssigeren Verkehr und damit auch ein höheres Transportvolumen.

Ein weiterer Grund für den angestrebten Ausbau ist die Überlastung des Straßennetzes. Da sich Asphalt weitaus schneller abnutzt als Schienen, eignet sich die Eisenbahn für den Transport schwerer Güter schlicht besser als Lastwagen. Zudem ist die Schiene umweltfreundlicher, günstiger und birgt ein geringeres Unfallrisiko.

Nach Vorstellung Tansanias und Sambias soll der Ausbau der Tazara außerdem einen neuen Wirtschaftskorridor schaffen, sagt Tim Zajontz, der auch an der TU Dresden lehrt. Auf der tansanischen Seite führe die Tazara durch fruchtbare Gebiete, deren Anschluss an eine modernisierte Eisenbahn den Aufbau einer exportorientierten Agrarindustrie unterstützen solle. Sambia geht angesichts der steigenden Nachfrage nach kritischen Mineralien davon aus, in Zukunft mehr davon abzubauen. Neben dem Ausbau der Transportwege plant das Land deshalb etwa eine Sonderwirtschaftszone für E-Autos mit der DR Kongo sowie ein Gaskraftwerk mit Tansania.

Sowohl Tansania als auch Sambia haben ihre Absicht, Tazara auszubauen, zuletzt immer wieder bekräftigt. Der letzte Versuch einer Modernisierung war unter anderem an der Anti-Privatisierungs-Haltung des tansanischen Präsidenten Magufuli gescheitert. Die aktuelle Präsidentin Samia Suluhu Hassan dagegen gibt sich in dieser Hinsicht pragmatisch. Sambia ist ohnehin wegen seiner hohen Staatsschulden erheblichem Druck ausgesetzt, staatliche Unternehmen wie den Tazara-Betreiber zu privatisieren.

Tansania und Sambia stimmen derzeit ihre Positionen ab. Im Anschluss sollen chinesische Investoren hinzugezogen werden. Im August war bereits ein CCECC-Team mit Machbarkeitsstudien beauftragt worden. Zajontz geht davon aus, dass es im Laufe des nächsten Jahres zu einer Einigung kommt. Eine öffentliche Ausschreibung sei nicht vorgesehen, denn eine Modernisierung durch nicht-chinesische Partner sei “absolut unwahrscheinlich”. Stattdessen hätten sich Tansania und Sambia aus historischen Gründen direkt an Peking gewandt. Der Auftrag gehe dann an ein chinesisches Konsortium, vermutlich unter Beteiligung von CCECC und der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway. Das Konsortium werde dann wohl auch die angestrebten Konzessionen zum Betrieb der Tazara erhalten, so Zajontz.

Die Nachricht sorgte für Aufsehen: In vier Ländern stellt die Société Générale ihre Tochtergesellschaften zum Verkauf. Aus Kongo (Brazzaville), Äquatorial-Guinea, Mauretanien und dem Tschad zieht sich die Bank zurück. An diesen vier Banken hält die Société Générale zwischen 57,2 und 95,5 Prozent der Anteile.

Folgt die französische Großbank damit anderen europäischen Finanzkonzernen und verabschiedet sich aus Afrika? Viele Banken haben schon ihr Afrika-Engagement aufgegeben, nachdem die europäische Bankenregulierung das Geschäft auf dem Kontinent schwer bis unmöglich gemacht hat. Gleichzeitig ist auch ungläubiges Staunen zu hören. Kann es wirklich sein, dass sich eine der führenden französischen Banken zurückzieht, während gleichzeitig die französische Industrie und Staatspräsident Macron Afrika in den Blickpunkt rücken?

Doch selbst die britische Großbank Barclays hat ihr Afrika-Geschäft gestutzt. Sogar Südafrika hat sie aufgegeben. Im September vergangenen Jahres stieß sie ihre restlichen 7,44 Prozent an der Absa ab. Dabei hatte sie ihre Beteiligung in den Jahren bis 2013 noch auf bis zu 62,3 Prozent aufgestockt und ihre südafrikanische Tochtergesellschaft schließlich mit der Absa verschmolzen. Standard Chartered Bank zieht sich aus Angola, Kamerun, Simbabwe, Gambia und Sierra Leone zurück. Immerhin hält die britische Bank an ihren Einheiten in Kenia und Nigeria fest.

Die Deutsche Bank und die Commerzbank waren immer schon zurückhaltend, wenn es um Investitionsfinanzierungen in Afrika ging. Sie konzentrieren sich stark auf Geschäfte mit den afrikanischen Zentralbanken und die Begleitung deutscher Konzerne. Die BHF-Bank, heute Oddo BHF, hat ihre Stärke traditionell in der Handelsfinanzierung und will ihr Afrika-Geschäft ausbauen, auch in der Finanzierung von Projekten und Investitionen.

Die Société Générale verfolge eine klare Strategie für den Kontinent, betonte eine Sprecherin der Bank in Paris gegenüber Table.Media.

Drei Fragen seien heute für die Präsenz in einem afrikanischen Land entscheidend:

Die Sprecherin versicherte auch, dass die Bank ihre Großkunden weiterhin voll auf dem afrikanischen Kontinent unterstütze, sowohl bei Unternehmensfinanzierungen wie auch im Investmentbanking.

Was die vier zum Verkauf stehenden Beteiligungen angeht, habe die Bank festgestellt, dass sie nicht der richtige Partner sei, um diese optimal zu entwickeln. Gleichzeitig macht die Sprecherin deutlich, dass die Verkäufe nicht abgeschlossen seien und erst Ende 2023 wirksam werden sollen. Bis dahin kann sich noch viel tun.

Auch kommt Widerspruch aus den betroffenen Ländern selbst. In der Republik Kongo beispielsweise stößt der Verkauf auf den Widerstand der Regierung. Sie hatte angekündigt, den Verkauf der Société Générale Congo vor Gericht anzufechten. Daraufhin hat die Bank der Regierung eine Frist bis zum 17. Juli eingeräumt, um 93,47 Prozent der Anteile zu übernehmen oder einen eigenen Käufer für die Anteile zu finden. Ursprünglich wollte die Vista Bank aus Burkina Faso diese Anteile übernehmen. Sie hält bereits 6,5 Prozent an der Société Générale Congo.

Die westafrikanische Bankengruppe Coris hat schon eine Vereinbarung über den Kauf der Société-Générale-Beteiligungen in Mauretanien und im Tschad geschlossen. “Unsere Gruppe, aktiv im Retailbanking, übernimmt die gesamten Aktivitäten dieser Gesellschaften mit dem Ehrgeiz, diese weiter zu entwickeln”, lässt sich Coris-Präsident Idrissa Nassa in einer Mitteilung zitieren.

Mitten in der Diskussion um den Verkauf dieser vier Beteiligungen kam die Nachricht, dass die Société Générale “strategische Überlegungen über die Beteiligung von 52,34 Prozent” an der Union Internationale des Banques (UIB) in Tunesien aufgenommen hat. Leitet die Bank damit auch den Rückzug aus Tunesien ein, so wie sie sich schon aus Südafrika zurückgezogen hat? Vor fünf Jahren hat die Société Générale ihre südafrikanische Einheit an die Absa-Bank verkauft und damit eine dreißigjährige Präsenz auf diesem Markt beendet.

Unbeantwortet bleibt bisher die Frage, in welchen Märkten die Bank unter ihrem neuen Strategie-Chef Vincent Mischler wachsen will. Die Société Générale sei beispielsweise stark in Elfenbeinküste und Marokko, heißt es nur. In welchen Märkten sie aber wachsen will, hält sich die Bank bisher offen.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

Die staatseigene Bank KfW hat im vergangenen Jahr die Gleichberechtigung von Geschlechtern mit insgesamt 2,3 Milliarden Euro gefördert. Dies gab die Bank am Montag in Frankfurt bekannt. Darunter fallen Mittel, die die KfW zur Erreichung des UN-Nachhaltigkeitsziels (SDG) Nummer Fünf (Beendung jeglicher Diskriminierung von Frauen und Mädchen) vergibt.

Frauen seien meist schlechter gestellt, wenn es um Zugang zu menschenwürdiger Arbeit geht. Auch gebe es immer noch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beschäftigung und Diskriminierung beim Lohn, beim Zugang zu digitalen und anderen Zukunftstechniken, bei der Grundabsicherung oder beim Zugang zu politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsstrukturen, nennt die KfW auf ihrer Website als Beispiele.

In patriarchal geprägten Regimen erlebten viele Frauen und Mädchen auch eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, Bildung und Finanzdienstleistungen. Das Förderinstitut habe mehr als 200 Projekte gefördert, heißt es in der Mitteilung. Somit fielen im Durchschnitt etwas mehr als zehn Millionen Euro je Projekt an.

Im vergangenen Jahr hat die KfW für die Entwicklungszusammenarbeit einen Rekord erzielt und Zusagen von 12,3 Milliarden Euro an Entwicklungs- und Schwellenländer vergeben. Davon entfielen 10,9 Milliarden Euro auf die KfW-Entwicklungsbank, nach 8,6 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Projekte im Bereich Klima- und Umweltschutz förderte die KfW-Entwicklungsbank weltweit mit 7,6 Milliarden Euro, nach 3,7 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Das ist ein Anstieg um 105 Prozent. Rund 40 Prozent der Neuzusagen der KfW-Entwicklungsbank oder 4,4 Milliarden Euro flossen an Afrika.

Die Tochtergesellschaft DEG stellte im vergangenen Jahr Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern weltweit rund 1,6 Milliarden Euro aus Eigenmitteln für die Finanzierung privater Investitionen bereit und damit ungefähr so viel wie im Jahr zuvor (1,5 Milliarden Euro). hlr

Die malische Regierung hat sich nach der Resolution für ein Ende der UN-Friedensmission Minusma neu aufgestellt. 13 von 16 Ministern kommen neu in die Regierung, zwei Vertreter aus dem abtrünnigen Norden des Landes sind dagegen ausgeschieden, wie aus einer Mitteilung der Regierung vom Wochenende hervorging.

Außenminister Abdoulaye Diop begrüßte das Ende der Minusma im staatlichen Fernsehen. Außerdem kündigte er einen Wirtschaftsplan an, der den Verlust an Einkommen und Arbeitsplätzen, der mit der Minusma verknüpft ist, ausgleichen sollte. “Die Antwort auf den Terrorismus ist nicht nur militärisch”, sagte Diop. Weitere Einzelheiten zu dem Vorhaben liegen bisher nicht vor.

Seit Jahren beobachten Experten, dass Terror und Gewalt auch aus der Bevölkerung selbst und nicht nur von externen Akteuren kommen – etwa aus Enttäuschung über die Abwesenheit des Staates. “Mali ist ein Land in der Krise, und im Moment konzentrieren sich alle Anstrengungen auf den Bereich der Sicherheitskräfte”, sagte Tidiani Togola, ein Vertreter der Zivilgesellschaft, im Gespräch mit Table.Media. Der Wirtschaft auf die Beine zu helfen sei ein enorm wichtiger Faktor, um das Land zu stabilisieren. Dabei dürfe Mali aber nicht nur auf einen Partner setzen. “Mali dürfte Russland nicht einfach die Leerstelle ausfüllen lassen, die Frankreich gelassen hat”, sagte Togola von der Organisation Tuwindi. “Ich bin gegen kein bestimmtes Land, aber strategisch ist es ein Fehler, wieder einem einzigen Land Exklusivität als Partner zuzugestehen.”

Afrikanische Länder stellen den größten Anteil der noch verbleibenden rund 15.000 uniformierten Kräfte der Minusma in Mali (Stand Februar). Acht afrikanische Länder sind unter den Top Ten beim Militär, angeführt von Tschad (1400). Deutschland rangiert mit rund 600 Soldaten auf Platz 10. Auch bei den Polizeikräften finden sich acht afrikanische Länder in den Top Ten, mit Senegal auf Platz 1 (300). Die Minusma beschäftigt außerdem rund 3.400 Zivilisten. Sie hatte zuletzt ein Budget von rund 1,3 Milliarden US-Dollar.

Malis Nachbarland Burkina, das ebenfalls vom Militär regiert wird, hatte infolge von Malis Wunsch nach einem Ende der Minusma bereits angekündigt, seine Truppe aus der Mission abzuziehen. Wie Mali setzt auch Burkina Faso verstärkt auf Russland als Partner für Sicherheit und Wirtschaft. Russland hatte nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe angekündigt, seine Aktivitäten in Afrika wie bisher fortsetzen zu wollen.

“Das Sicherheitsvakuum besteht schon. Aber das ist der endgültige Schlag”, sagte der Analyst Djallil Lounnas von der Al Akhawayn Universität in Marokko gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die USA haben Wagner vorgeworfen, den Abzug der Minusma forciert zu haben. “Was weniger bekannt ist, ist dass Prigoschin dabei geholfen hat, diesen Abzug in die Wege zu leiten, um Wagners Interessen voranzutreiben”, sagte der Sprecher des Weißen Hauses John Kirby nach dem Votum des UN-Sicherheitsrates. lcw

In der vergangenen Woche hat eine Delegation des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie das Königreich Marokko besucht, um sich über die dortige Energiewende zu informieren. Dank seiner geographischen Lage verfügt Marokko über beste Bedingungen für die Nutzung von Erneuerbaren Energien, insbesondere Wind- und Solarkraft. Damit bietet Marokko auch für Europa großes Potenzial, etwa für die Produktion von Grünem Wasserstoff. Auch beim Umgang mit der Ressource Wasser ist das Königreich weit vorn. Neben Gesprächen mit dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung und mit deutschen Unternehmen, die im marokkanischen Energiesektor aktiv sind, besuchten die Delegationsteilnehmer auch das weltweit größte Solarkraftwerk Noor sowie das Wasserkraftwerk am Staudamm El Mansour Eddahbi. Beide liegen in der Nähe der Stadt Ouarzazate.

Der Bundestagsabgeordnete Olaf in der Beek (FDP), der an der Reise teilgenommen hat, betonte im Gespräch mit Table.Media die Potenziale europäisch-marokkanischer Kooperation: “Marokko ist sich seiner Bedeutung beim Klimawandel durchaus bewusst und will auch seine Möglichkeiten, die es dort hat, vollends ausschöpfen. Das ist nicht nur für Europa, sondern grundsätzlich für den Kampf gegen den Klimawandel eine gute Nachricht”. Marokko habe die Chance auf beachtliches Wirtschaftswachstum, etwa mit dem Export von Wasserstoff und entsalztem Meerwasser. Wolfang Stefinger (CDU/CSU) hingegen warnt, dass Marokko nicht auf Deutschland warten werde. “Marokko kann sich seine Partner aussuchen”, sagte Stefinger zu Table.Media. “Deutschland ist in vielen Bereichen zu langsam, häufig fehlt ein zentraler Ansprechpartner. Die Verantwortung ist zu breit aufgeteilt. Da müssen wir uns bessern.”

Neben in der Beek und Stefinger nahmen an der Reise der Ausschussvorsitzende Klaus Ernst (Linke), sowie die Abgeordneten Markus Hümpfer (SPD), Amira Mohamed Ali (Linke) und Marc Bernhard (AfD) teil. Insgesamt zählt der Ausschuss 34 Mitglieder. ajs

Chinesische Kredite in Afrika sind dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge relativ teuer und widersprechen den Interessen der Schuldner. Zudem gingen sie häufig an rohstoffreiche Staaten mit geringem Demokratisierungsgrad, wie das DIW in einer neuen Studie zeigt. “Die chinesische Kreditvergabe an afrikanische Länder steht somit im Wettbewerb zur westlichen Entwicklungspolitik”, lautet das Fazit von Autor Lorenz Meister.

Der Aufschwung Afrikas wird generell zum großen Teil über Kredite finanziert. Bis 2006 lag das Volumen neu zugesagter Kredite bei zehn Milliarden Dollar jährlich, umgerechnet gut neun Milliarden Euro. Zehn Jahre später, 2016, lag es bei knapp 80 Milliarden Dollar. Vor allem die Staatsverschuldung stieg rapide an. 2020 lag sie durchschnittlich bei 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Einige Länder, darunter Ghana, haben Schwierigkeiten, den laufenden Schuldendienst zu leisten. Kenia, Ghana und Sambia verhandeln gerade ihre Schulden mit dem IWF.

Laut DIW hat China maßgeblich zum Kreditwachstum beigetragen. Zwischen 2007 und 2017 habe der chinesische Anteil fast 40 Prozent ausgemacht. Allerdings sinke das Kreditvolumen seit 2016 – unter anderem, weil China seinen Fokus von der Außenwirtschaft auf den heimischen Markt verlagert hat.

Zu den hohen Schulden haben auch westliche Akteure beigetragen. Laut DIW haben multilaterale Darlehen den Rückgang chinesischer Kredite in den vergangenen Jahren mehr als ausgeglichen. Auf dem Finanzgipfel in Paris im Juni wurde kritisiert, dass westliche Entwicklungsfinanzierer hauptsächlich Darlehen in Afrika vergeben, aber nur wenig Eigenkapitalfinanzierungen anbieten. Auch haben besonders amerikanische Investmentbanken in den vergangenen Jahren in hohem Maße Eurobonds afrikanischer Emittenten in Dollar oder Euro auf den internationalen Kapitalmärkten platziert.

Dass China seine Kredite an afrikanische Schuldner ausgeweitet hat, liegt jedoch auch daran, dass China eine maßgebliche Rolle beim Bau von Infrastruktur in Afrika eingenommen hat. 2020 war das Land laut einer Studie des Beratungsunternehmens Deloitte für 31 Prozent aller Infrastrukturprojekte auf dem Kontinent mit einem Auftragswert von mehr als 50 Millionen Dollar verantwortlich. 2013 waren es noch 13 Prozent. Der Anteil westlicher Unternehmen sank in diesem Zeitraum von 37 auf zwölf Prozent. hlr

In der vergangenen Woche hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) eine neue Delegation in Elfenbeinküste eingerichtet. Damit will die DIHK ihre Präsenz in Westafrika ausbauen und erstmals eine Delegation in einem französischsprachigen Land in der Region einrichten. Neben Elfenbeinküste betreibt die DIHK in Westafrika bereits Außenstellen in Ghana sowie in Lagos und Abuja in Nigeria.

Laut DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben habe auch der wachsende deutsch-ivorische Handel zu der Entscheidung für Elfenbeinküste als neuen Standort beigetragen. Im vergangenen Jahr stieg das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Elfenbeinküste um mehr als 20 Prozent, vor allem wegen gestiegener Nahrungsmittelimporte aus dem westafrikanischen Land.

Mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als sechs Prozent bietet Elfenbeinküste großes Potenzial auch für die deutsche Wirtschaft. Zu den vielversprechendsten Sektoren der ivorischen Wirtschaft zählt die Landwirtschaft, aber auch der Energiesektor. ajs

Der Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt in Paris ist zu Ende gegangen. Wir sind zwar noch lange nicht da, wo wir sein müssen, um die globale Finanzarchitektur für Afrika heute fit zu machen. Aber einige der in den vergangenen Tagen unternommenen Schritte und eingegangenen Verpflichtungen ermutigen mich.

Lassen Sie mich vier Beispiele nennen.

Erstens sahen wir eine Koalition starker Stimmen, die sich einig waren, dass die derzeitige internationale Finanzarchitektur für die Welt, in der wir jetzt leben, nicht funktioniert – vor allem nicht in sich überschneidenden Krisen -, und dass wir dringend Lösungen brauchen. Diese Stimmen kamen nicht nur aus dem globalen Süden oder dem globalen Norden, sondern von überall her, auch aus den multilateralen Entwicklungsbanken, von Philanthropen und aus der Zivilgesellschaft.

Zweitens sprachen die afrikanischen Staats- und Regierungschefs mit einer Stimme. Während des vergangenen Jahres waren wir noch besorgt darüber, dass die afrikanischen Staats- und Regierungschefs keine gemeinsame Position hatten. Das hat dazu geführt, dass es an einer starken afrikanischen Stimme fehlt, wenn es darum geht, wie wir mit Herausforderungen wie der Klimafinanzierung, einem Schuldenerlass, Handel, Sicherheit und mehr umgehen. Aber in Paris haben wir von unseren Staats- und Regierungschefs sehr klare Forderungen gehört:

Drittens scheint der Pariser Gipfel endlich jeden wirklichen oder vermeintlichen Zielkonflikt zwischen den Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen, der Bridgetown-Agenda und der afrikanischen Agenda, von Klimafinanzierung versus Entwicklungsfinanzierung ad acta gelegt zu haben. In diesen beiden Tagen wurde mehr als deutlich, dass eine Finanzierungsarchitektur, die wirklich für die heutige Welt geeignet ist, all diese Probleme zugleich angehen muss. Für echte Fortschritte müssen diese Dinge Hand in Hand bearbeitet werden.

Und schließlich war es großartig, mehrere lang erwartete Ankündigungen und Maßnahmen zu sehen, die auf die Diskussionen während der Frühjahrstagung von Weltbank und IWF im April folgten:

Das ist ein guter Anfang, aber nicht ausreichend. Wir haben in den kommenden Monaten einen langen Weg vor uns, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Der Pariser Gipfel hat einen Fahrplan für Maßnahmen bis 2024 veröffentlicht, in dem Schlüsselmomente für die Umsetzung der auf diesem Gipfel und in früheren Tagungen gemachten Versprechen aufgeführt sind.

Für mich und meine Kolleginnen und Kollegen vom African Center for Economic Transformation gibt es zwei sehr wichtige Dinge, auf die wir uns auf dem Weg zum Afrika-Klimagipfel in Nairobi, dem Weltbank-IWF-Treffen in Marrakesch, der COP28 in Dubai und darüber hinaus konzentrieren sollten.

Wir werden weiterhin eine starke Koalition afrikanischer Staats- und Regierungschefs und Organisationen aufbauen, die sich für konkrete Veränderungen im globalen Finanzsystem einsetzen. Auf Ersuchen der Finanzminister entwickeln wir eine Erklärung von Marrakesch, die im Oktober verabschiedet werden soll und die Position Afrikas festschreibt. Sie soll darlegen, was erforderlich ist, um diese Agenda Wirklichkeit werden zu lassen – mit der Unterstützung eines breiten Spektrums von Zivilgesellschaft, Think Tanks und Regierungspartnern auf dem gesamten Kontinent und weltweit.

Gleichzeitig werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass Afrika eine gleichberechtigte Stimme und eine gleichberechtigte Teilnahme an globalen Foren und globalen Institutionen hat, in denen Entscheidungen getroffen werden, die Afrikanerinnen und Afrikaner betreffen. Ein guter Anfang wird der Sitz der AU auf dem G20-Gipfel sein – wir hoffen, dass er im kommenden Jahr Wirklichkeit werden wird, nachdem Indiens Premierminister Modi ermutigende Maßnahmen ergriffen hat. Aber dies muss sich auch auf die Weltbank, den IWF und andere globale Institutionen ausweiten, in denen Afrikas Stimme allzu oft von größeren Aktionären übertönt wird.

Wir müssen uns von einer Situation verabschieden, in der wir, wann immer Afrika eine Idee hat, eine umständliche und teure Advocacy-Kampagne starten müssen, anstatt uns mit anderen Ländern zusammenzusetzen und einfach unsere Bedürfnisse darzulegen. In Paris wurde der Tisch für Afrika gedeckt, und wir haben uns laut und deutlich Gehör verschafft. Lassen Sie uns diese Energie beibehalten, bis wir eine globale Finanzarchitektur erreicht haben, die allen Afrikanern zugutekommt.

Mavis Owusu-Gyamfi ist geschäftsführende Vizepräsidentin des African Center for Economic Transformation (ACET).

Al Jazeera: Wagner-Verträge liegen laut Lawrow im Ermessen afrikanischer Staaten. Die Privatmiliz habe ihre Vereinbarungen direkt mit den afrikanischen Regierungen getroffen, sagte der russische Außenminister. Ob die Zusammenarbeit fortgeführt werde, hänge allein von den Vertragsparteien ab.

The Guardian: USA sanktionieren Gold-Geschäfte der Gruppe Wagner. Das amerikanische Finanzministerium hat vier Unternehmen in Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Zentralafrikanischen Republik mit Sanktionen belegt. Die Unternehmen hätten illegale Gold-Geschäfte getätigt, um die Privatmiliz zu finanzieren, so das Ministerium.

Washington Post: Klimawandel befeuert extremistische Aufstände. Rückläufige Ernten und schwindende Fischfänge in der Region um den Tschadsee machen die Terrorgruppe Boko Haram für junge Männer immer attraktiver. Die Extremistengruppe bietet den Menschen dort oft die einzige Zukunftsperspektive.

Bloomberg: Südafrika will von Überwachungsliste genommen werden. Die Pariser Financial Action Task Force hat Südafrika im Februar wegen Unzulänglichkeiten bei der Bekämpfung illegaler Finanzströme und der Terrorismusfinanzierung auf ihrer Grey List platziert. Die Republik unternimmt nun Anstrengungen, um von der Liste gestrichen zu werden.

Financial Times: Investoren in Nigeria voller Erwartung. Die wirtschaftspolitische Agenda des neuen nigerianischen Präsidenten Tinubu ist von ausländischen Investoren positiv aufgenommen worden. In seiner Amtsantrittsrede hatte Tinubu etwa die Rückführung von Dividenden und Profiten angesprochen.

Africa Intelligence: Chinesische Bauunternehmen jagen im Rudel. Von Addis Abeba bis Windhoek sind chinesische Konzerne in der Baubranche stark vertreten. Auf staatliche Ausschreibungen für Infrastrukturprojekte bewerben sich vor allem Unternehmen aus der Volksrepublik. Trotz häufiger Verzögerungen und Vertragsbrüche bleiben die chinesischen Bauunternehmen optimistisch und entwickeln neue Strategien.

New York Times: Botswana und De Beers setzen Partnerschaft fort. Die botswanische Regierung vertieft ihre Partnerschaft mit dem belgischen Diamantenkonzern. Im Rahmen des neuen Abkommens wird Botswana sofort einen Anteil von 30 Prozent an den geförderten Rohsteinen erhalten. Dieser Anteil wird innerhalb eines Jahrzehnts auf 50 Prozent steigen, so De Beers und Regierungsvertreter.

NZZ: Architektur gegen die Klimakrise und das Vergessen afrikanischer Kultur. Die nigrisch-französische Architektin Mariam Issoufou Kamara lehrt an der ETH Zürich. Die von ihr entworfenen Gebäude orientieren sich am traditionellen afrikanischen Bau und legen besonderen Augenmerk auf den Umgang mit Material und Klima.

“Was für ein Schock, was für eine Ehre”, kommentierte die Chefin von Allianz Afrika, Delphine Traoré, auf LinkedIn einen Tag, nachdem sie mit dem Preis zur CEO des Jahres gekürt worden war. Die Auszeichnung, den das Africa CEO Forum in Partnerschaft mit Jeune Afrique und der International Finance Corporation (IFC) vergeben, ehrt Traoré für ihre Verdienste im Afrika-Geschäft des Münchner Versicherungsriesen.

So zurrte Traoré nach ihrem Einstieg etwa den Deal zwischen Sanlam und der Allianz fest: Die Kooperation hat nach Angaben von Allianz den größten Finanzdienstleister in Afrika unter den Nicht-Banken geschaffen. Zur Erinnerung: Im Mai vergangenen Jahres schlossen sich die Allianz und der südafrikanische Versicherer Sanlam in einem Joint-Venture zusammen. Der neue Partner bringt einiges an Gewicht mit: Sanlam kommt an der Börse Johannesburg auf eine Bewertung von immerhin rund 6,7 Milliarden Euro.

Der Anfang Juni in Abidjan verliehene Preis ist bei Weitem nicht Traorés erste Auszeichnung:

Die gebürtige Burkinabé stieg nach einem Studium an der Universität Pittsburgh in den USA in die Versicherungsbranche ein. Im Jahr 2005 trat sie in Kanada ihren ersten Posten bei der Allianz an. Die weltweite Aufstellung des Konzerns habe sie gereizt, erzählt die Managerin in einem Podcast mit der südafrikanischen Journalistin Sandra Chuma, denn sie habe immer nach Afrika zurückgehen wollen. Das tat sie 2017: Erst wurde Traoré CEO der Allianz Global Corporate & Specialty in Johannesburg, bevor sie 2021 zur CEO für Allianz Afrika aufstieg. Allianz Afrika ist nach eigenen Angaben derzeit in 14 Ländern auf dem Kontinent aktiv.

“Der Unterschied im Versicherungsschutz zwischen Afrika und anderen Teilen der Welt ist ziemlich groß”, sagt Traoré im Gespräch mit Chuma. Die Versicherungsdurchdringung (insurance penetration), ein Maß für die Entwicklung des Versicherungsmarktes, ist in Afrika ausbaufähig: Nach Angaben des afrikanischen Versicherungsverbands lag sie 2019 bei 2,8 Prozent in Afrika, also weit unter dem globalen Durchschnitt von 7,2 Prozent. Die Unternehmensberatung McKinsey gibt an, dass Südafrika mit Abstand der wichtigste Markt für Versicherungen ist.

Für den Allianz-Konzern in Afrika sieht Traoré die größte Hürde in der finanziellen Inklusion. “Die größte Herausforderung ist, die Leute davon zu überzeugen, dass sie eine Versicherung brauchen und sie dann auch zu kaufen”, meinte Traoré im Podcast-Gespräch. Mehr als 80 Prozent der Arbeitsplätze in Afrika entfallen laut der Internationalen Organisation für Arbeit auf den informellen Sektor. Vielen Menschen sei das Konzept nicht bekannt. Es herrsche großes Misstrauen, ob der Versicherer im Schadensfall tatsächlich zahle, sagt die Allianz-Afrika-Chefin.

Dennoch ist Traoré vom Potenzial des afrikanischen Kontinents überzeugt. “Afrika steht an einem Wendepunkt”, sagt sie in einem Allianz-Video. Die Allianz wolle sich deswegen auf drei Bereiche dort fokussieren: auf Bildung, Investitionen in Startups und kleine Unternehmen sowie auf die Anpassung an den Klimawandel. Das ist eine völlig andere Strategie, als die der Konzern in entwickelten Märkten verfolgt.

Ihre Rolle in der Führungsebene der Allianz versteht Traoré deswegen bewusst auch als Möglichkeit zur Nachwuchsförderung. Afrika habe die jüngste Bevölkerung weltweit. 60 Prozent der Menschen dort sind jünger als 25 Jahre. Traoré will diese jungen Menschen mitnehmen. Sie macht sich besonders für Frauen stark. Vor allem ihre Erfahrung bei der Allianz in Südafrika habe sie geprägt, sagt Traoré im Podacst mit Sandra Chuma. Das Unternehmen sei nicht sehr divers gewesen. Frauen befanden sich stark in der Minderheit. “Wo ich sitze, ist es recht einsam”, sagt die Topmanagerin. Das will sie ändern.

Ihrem Sohn und ihrer Tochter gebe sie als Lebensmotto auf den Weg: “Es gibt keine Grenzen.” Dabei beschreibt Traoré es als das Schwierigste, als Alleinerziehende Familie und Beruf zu vereinbaren.

Die Afrika-Chefin der Allianz wirkt im besten Sinne authentisch und gibt sich trotz ihres Spitzenjobs nahbar: In den sozialen Netzwerken teilt die bekennende Christin immer wieder Momente mit ihren drei Schwestern, oder sie spricht über ihren Vater, einen Beamten, der später zur UN wechselte. Ihre Mutter nennt Traoré als wichtigste Frau in ihrem Leben. Außerdem ist sie Fan von Oprah Winfrey. Lucia Weiß