bei ihrer Reise nach Südafrika hat Außenministerin Annalena Baerbock so manch interessanten Termin – aber keinen mit Präsident Ramaphosa. Der Ministerin eilt am Kap kein guter Ruf voraus. Andreas Sieren hat sich angesehen, warum Ramaphosa Baerbock aus dem Weg geht. (Anmerkung der Redaktion: In den finalen Programmverhandlungen zur Reise der deutschen Außenministerin wurde schließlich doch ein Treffen mit Ramaphosa terminiert. Bekannt wurde diese späte Planänderung erst nach der Landung der deutschen Delegation in Südafrika.)

In Ostafrika ist zuletzt einiges in Bewegung. Der nicht mehr ganz neue kenianische Präsident Ruto arbeitet emsig daran, sein Land wieder näher an Europa zu rücken, wie Christian von Hiller beschreibt. Zu Rutos diplomatischen Bestrebungen zählt auch das neue Handelsabkommen Kenias mit der EU, das allerdings Risiken für den Rest der Region birgt. Damit hat sich für uns der tansanische Journalist Harrison Kalunga Mwilima befasst.

Und nach diesem chaotischen Wochenende schauen wir natürlich auch auf die Auswirkungen der Wagner-Meuterei auf die Aktivitäten der Gruppe in Afrika.

Außerdem wie immer mit dabei: Aktuelle Nachrichten aus Afrika sowie ein Blick in die internationalen Medien. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Wegen des Machtkampfes in Russland hat Außenministerin Baerbock ihre Reise nach Südafrika verschoben, damit sie am Montag an einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg teilnehmen konnte. Der für diesen Tag geplante Besuch in Kapstadt wurde daraufhin gestrichen, das Reiseprogramm lediglich auf einen Tag verkürzt.

Am heutigen Dienstag plant die Außenministerin einen Besuch im Vanadium-Werk in der Provinz Mpumalanga. Vanadium ist ein essenzieller Bestandteil bei der Herstellung nachhaltiger Batterien. Hauptgrund für den Besuch der Außenministerin ist jedoch die Sitzung der deutsch-südafrikanischen Binationalen Kommission, die den Rahmen der bilateralen Beziehungen bestimmt und alle zwei Jahre zusammenkommt. Dabei wird sie auch mit ihrer Amtskollegin Naledi Pandor zusammentreffen. Bei den Gesprächen soll es laut Auswärtigem Amt unter anderem um die Zusammenarbeit bei Grünem Wasserstoff sowie um den Krieg in der Ukraine gehen.

Ein Programmpunkt allerdings fehlte, auch trotz der neuen geopolitischen Lage nach der Wagner-Revolte in Russland: Ein Zusammentreffen mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa. Das überrascht, repräsentiert Baerbock doch eines der wirtschaftlich stärksten Länder Europas. Diese Auslassung hat jedoch Gründe: Baerbock gilt in Pretoria als unerfahren. Außerdem ist die Regierung Südafrikas der Ansicht, Baerbock sei von nicht mehr zeitgemäßen Vorstellungen geprägt, nämlich davon, dass die Werte der westlichen Minderheit der Maßstab für die Mehrheit der Welt sein sollen.

In einem Namensartikel, der am Sonntag in der südafrikanischen Sunday Times erschien, zementierte Baerbock ihre Weltsicht. Zwar lobte sie die afrikanische Friedensinitiative im Ukrainekrieg und setzte sich für eine Mitgliedschaft der Afrikanischen Union in der G20 ein. Doch was Südafrika aufstößt, ist der Umstand, dass sie einerseits die UN-Charta betont (“Russland hat die Regeln gebrochen”) und andererseits nicht anerkennen will, dass es für die Sanktionen gegen Russland keine Mehrheit in der UNO gibt. Aus Sicht Südafrikas stellen die Sanktionen gegen Russland einen Alleingang des Westens dar. Südafrika beteiligt sich – wie Indien, Brasilien, China und die meisten anderen Länder des globalen Südens – nicht an den westlichen Sanktionen.

Insofern sieht Ramaphosa keinen Grund, Baerbock zu treffen. Protokollarisch ist er dazu ohnehin nicht verpflichtet. Nicht immer nimmt Ramaphosa diplomatische Rangfragen so genau: Beim Außenministertreffen der BRICS-Staaten in Südafrika Anfang Juni traf Ramaphosa den indischen Außenminister Jaishankar. Im Januar empfing er den russischen Außenminister Sergei Lawrow – und nahm dabei freundlich Grüße von Wladimir Putin entgegen.

Im Februar unterhielt sich Ramaphosa mit der chinesischen Vizeministerpräsidentin Sun Chunlan. Der neue chinesische Außenminister Qin Gang war kurz zuvor auf Antrittsreise in mehreren afrikanischen Ländern. Ramaphosa traf auch dessen Vorgänger Wang Yi mehrere Male. Im vergangenen August wurde Amerikas Außenminister Anthony Blinken bei Ramaphosa vorgelassen.

Südafrika steht mit seiner Ablehnung Baerbocks nicht allein. Als sie Anfang Juni nach Brasilien reiste, wollten sich weder Präsident Lula da Silva noch sein Außenminister Carlos Alberto Franco França mit ihr treffen. “Der komplizierte Freund hat anderes zu tun”, titelte daraufhin die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Größter Konfliktpunkt zwischen Baerbock und Ramaphosa bleibt jedoch der Ukrainekrieg: Die deutsche Außenministerin macht sich dafür stark, dass Putin verhaftet wird, sollte dieser im August zum BRICS-Gipfel nach Südafrika kommen. Putin wurde im März vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt. Ungeachtet dessen will Ramaphosa Putin einladen und nicht verhaften, weil er im Gespräch mit ihm bleiben will. Gleichzeitig haben die afrikanischen Staaten inzwischen eine eigene Friedensinitiative im Ukrainekrieg gestartet.

Ramaphosas Einstellung zur Putin hindert im Übrigen europäische Regierungschefs und Außenminister nicht daran, nach Südafrika zu reisen. Mark Rutte und Mette Frederiksen, die Premierminister der Niederlande und von Dänemark, machten kürzlich einen Doppelbesuch in Pretoria und vereinbarten, einen Investmentfonds mit einer Milliarde Euro ins Leben zu rufen. Dieser soll Projekte mit grünem Wasserstoff vorantreiben.

Zuvor war Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa zu Besuch. Auch hier ging es um Erneuerbare Energien. Außenministerin Catherine Colonna aus Frankreich kam Anfang vergangener Woche mit einer Nachricht von Präsident Macron: Dieser wolle gerne am BRICS-Gipfel teilnehmen, um “den Dialog zu vertiefen”. Offenbar findet Baerbock mit ihrer Kritik an Ramaphosa wenig Resonanz, selbst in der EU.

Anmerkung der Redaktion: In den finalen Programmverhandlungen zur Reise der deutschen Außenministerin wurde schließlich doch ein Treffen mit Ramaphosa terminiert. Bekannt wurde diese späte Planänderung erst nach der Landung der deutschen Delegation in Südafrika.

Afrika-Strategie 2023 – das Spitzentreffen für die Afrika-Szene in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Am 4. Juli spricht Africa.Table-Redaktionsleiter Christian von Hiller mit Christoph Kannengießer (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft), Deborah Düring (Deutscher Bundestag), Dr. Christoph Hoffmann (Deutscher Bundestag), S.E. Botschafter Phumelele Sizani (Republik Südafrika) und anderen hochkarätigen Experten.

In seinen Wahlkampfreden gab sich Kenias Staatspräsident William Ruto hart, wenn es um China ging. Gleichzeitig ließ er es sich nicht nehmen, zum Finanzgipfel zu fliegen, den Frankreichs Präsident Macron in der vergangenen Woche in Paris ausrichtete. Das sorgt für Verwirrung über Rutos Absichten. Ist er pro-chinesisch oder pro-europäisch? Er ist wahrscheinlich beides. Sein Vorgänger Uhuru Kenyatta hatte ein schwieriges Verhältnis zum Westen und wandte sich daraufhin stark China zu. Diese Einseitigkeit will Ruto offenbar aufgeben.

Kenyatta stand mit anderen im Verdacht, die blutigen Unruhen in Naivasha und Nakuru 2007 und 2008 geschürt zu haben. Erst 2015 ließ der Internationale Strafgerichtshof die Vorwürfe fallen – die Belastungszeugen in Kenia lebten entweder nicht mehr oder hatten ihre Aussagen zurückgezogen.

Vor allem zu Beginn seiner Amtszeit 2013 wollte sich kein westlicher Machthaber mit Kenyatta zeigen. Auch der damalige US-Präsident Barack Obama stattete damals Kenia keinen offiziellen Besuch ab, obwohl sein Vater aus dem Dorf Nyang’oma Kogelo an der Grenze zu Uganda stammte, das heute jeder Kenianer kennt.

In dieser Zeit wandte sich Kenyatta China zu. Den Standard Gauge Railway, die Bahnstrecke von Nairobi nach Mombasa, bauten chinesische Unternehmen, finanziert mit einem Kredit über 4,5 Milliarden Dollar. Auch wichtige Autobahnen bauen chinesische Unternehmen, beispielsweise die Schnellstraße von Nairobi nach Thika Richtung Embu und Nyeri oder den für die schnell wachsende Hauptstadt so wichtigen Nairobi Expressway.

Doch die chinesischen Investoren blieben unbeliebt. Die Bevölkerung wirft ihnen vor, zu wenigen Kenianern Arbeit zu geben, die Machthaber zu schmieren und schlechte Qualität zu liefern. Augenfällig ist, dass die Asphaltdecke auf den Straßen, die Chinesen in Kenia bauen, nur wenige Zentimeter dick ist.

Hinzu kommt, dass zwei Drittel der kenianischen Auslandsverschuldung von 38 Milliarden Dollar gegenüber China bestehen. Im Oktober traten die ersten Zahlungsschwierigkeiten auf. Anfang November zahlte der IWF Kenia 433 Millionen Dollar aus einem im Mai vergangenen Jahres genehmigten Darlehen von 2,34 Milliarden Dollar aus.

Die anti-chinesische Stimmung machte sich Ruto zunutze. “Chinesen rösten Mais und verkaufen Mobiltelefone. Wir werden sie alle abschieben”, rief er im Wahlkampf. Kaum im Amt klang er diplomatischer. “Wir schätzen die starke Freundschaft, die Kenia mit China pflegt”, sagte Ruto kurz nach seinem Amtsantritt bei einem Treffen mit Liu Yuxi, Chinas Sonderbeauftragten für afrikanische Angelegenheiten.

Gleichzeitig baut er wie keiner seiner Vorgänger die Beziehungen zum Westen aus:

Immerhin ist Frankreich einer der größten europäischen Investoren in Kenia: 2019 unterzeichneten Nairobi und Paris einen Vertrag über 1,6 Milliarden Euro für eine 233 Kilometer lange Autobahn von Nairobi nach Nordwesten in die Stadt Mau Summit. Jetzt kommt das Projekt wieder voran.

Anders als Deutschland kann Frankreich zumindest Baukonzerne aufbieten, die auch komplexe Vorhaben in Afrika realisieren können. Neben Bouygues sind dies beispielsweise Eiffage, Spie Batignolles, Colas oder auch Vinci.

Frankreich hat sogar schon einen Verband für die Wirtschaftsbeziehungen mit Kenia gegründet, den Kenya France Business Club, den die Kenianerin Veronica Kariuki leitet. Macron jedenfalls hat erkannt, welche Bedeutung Kenia wirtschaftlich und politisch für Ostafrika einnimmt, und will die Beziehungen zu dem Land langfristig und systematisch ausbauen.

Die EU und Kenia haben jüngst ein bilaterales Freihandelsabkommen, das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA), unterzeichnet. Es ermöglicht es kenianischen Unternehmen, zollfrei in die EU zu exportieren. Gleichzeitig muss Kenia seinen Markt schrittweise öffnen, indem es innerhalb von 25 Jahren die Zölle auf EU-Produkte senkt. Dieses Abkommen wird weitreichende Folgen für den ostafrikanischen Binnenmarkt haben.

Kenia ist das ökonomisch stärkste Land der East African Community (EAC) und hat verschiedenen regionalen Wirtschaftsabkommen zugestimmt, beispielsweise einer Zollunion und einem gemeinsamen Markt. Im Rahmen der Zollunion einigten sich die EAC-Mitglieder 2005 auf einen gemeinsamen Außenzoll. Der gemeinsame Markt hingegen wurde 2010 geschaffen und ermöglicht den freien Waren-, Arbeits-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr innerhalb Ostafrikas.

Die EAC gilt als eine große Erfolgsgeschichte, vor allem seitdem sie vor gut 20 Jahren wiederbelebt worden ist. Der Wirtschaftsgemeinschaft gehören neben Kenia auch die DR Kongo, Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi und Südsudan an. Diese sieben Staaten sind in ihrer Integration weiter vorangeschritten als viele vergleichbare Wirtschaftsgemeinschaften.

Es ist kein Zufall, dass Kenia sich für einen Alleingang entschieden und kein Abkommen zwischen der EU und der EAC mehr angestrebt hat. Ursprünglich sollte das Abkommen auf regionaler Ebene geschlossen werden. Die entsprechenden Verhandlungen mit der EU waren auch 2014 abgeschlossen. Doch Tansania, Uganda und Burundi wollten nicht unterzeichnen, weil sie befürchteten, dass der im EPA festgeschriebene Freihandel lokale Industrien in ihren Ländern zerstören würde.

Da die anderen EAC-Mitgliedstaaten als am wenigsten entwickelte Länder eingestuft sind, können sie im Rahmen des Abkommens Everything But Arms (EBA) ohnehin zoll- und kontingentfrei in die EU exportieren und brauchen dazu kein EPA.

Um den freien Zugang zum EU-Markt zu sichern, brauchte Kenia deshalb eine eigene Vereinbarung mit der EU. Dem ostafrikanischen Land gelang es, vorübergehende Sonderregelungen zu erhalten, um weiterhin zollfrei in EU-Länder zu exportieren. Das Abkommen vom 19. Juni tritt in Kraft, sobald Kenia und die EU-Mitgliedstaaten es ratifiziert haben.

Mit diesem Abkommen wird das künftige Handelsengagement Kenias mit der EU die in der Region laufenden wirtschaftlichen Integrationsverfahren erschweren. Damit hat die EU zu einer paradoxen Situation beigetragen: Europa wollte den Freihandel fördern und trägt nun unter Umständen dazu bei, ihn zu behindern. Auf dem gemeinsamen EAC-Markt könnte es zu Komplikationen kommen, wenn Kenia beginnt, EU-Produkte mit reduzierten Zöllen auf den Markt zu bringen. Europäische Waren wären dann in den EAC-Binnenmarkt eingeführt und könnten ungehindert in andere EAC-Länder exportiert werden.

Deshalb sind neue Regeln und Vorschriften notwendig, um sicherzustellen, dass europäische Produkte nicht ungehindert die Grenzen zu anderen EAC-Ländern passieren. Ansonsten müssten EU-Produkte mit Zöllen belegt werden, wenn sie über Kenia in andere Länder der Region eingeführt werden. Das wäre eine schwere Hypothek für den Binnenmarkt in der EAC.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das bilaterale EPA von EU und Kenia auf den regionalen Integrationsprozess in Ostafrika auswirken wird. Es bringt jedenfalls potenzielle Konflikte mit sich, die nur mit neuen regionalen Regeln und Vorschriften, wenn überhaupt, bewältigt werden können. Damit drohen regionale Handelskonflikte.

Harrison Kalunga Mwilima ist Dozent und Journalist in Berlin. In seinem jüngsten Buch “The European Union and Regional Integration in East Africa” untersucht er, wie die EU und ihre Mitgliedstaaten mit der EAC interagieren.

Eine Verschiebung im Machtverhältnis zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem Chef der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin könnte auch Auswirkungen auf dem afrikanischen Kontinent haben. “Alle Länder, die mit Wagner arbeiten, haben zuerst mit dem russischen Staat zu tun gehabt”, sagte der malische Politikwissenschaftler Mady Camara im Gespräch mit Table.Media. “Wenn Russland jetzt als Vermittler fehlt, dann müssen die afrikanischen Länder direkt mit Wagner sprechen.” Wagner habe sich bisher den bilateralen Vereinbarungen zwischen Russland und den afrikanischen Ländern unterordnen müssen.

In Zukunft könnte sich Wagner aufzwingen und den afrikanischen Ländern seine Bedingungen diktieren. Dies gilt vor allem für die Länder, in denen die Sicherheitslage prekär ist. Camara beschreibt eine mögliche Verhandlungsposition von Wagner so: “Entweder seid ihr einverstanden und wir bleiben, oder wir geben das Terrain frei und ihr werdet von Rebellen oder Terroristen eingenommen.” Deshalb meint Camara: “Ich denke, die Länder werden keine Wahl haben und alles akzeptieren, was Wagner ihnen vorschreibt.”

Der Politikwissenschaftler sieht noch ein zweites Risiko, falls die Gruppe Wagner an Autonomie gewinnen sollte. “Wenn sie nicht mehr unter der Kontrolle der russischen Regierung sind, dann geht das, was sie tun, nur noch sie an. Ihre Handlungen könnten dann weit entfernt von dem liegen, was man Respekt der Menschenrechte nennt”, so Camara. Bereits jetzt stehen Wagner-Truppen in Verdacht, an Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen zu sein, wie ein UN-Bericht vom Mai über das Massaker in der Stadt Moura in Zentralmali vom März 2022 nahelegt.

In Afrika ist die Wagner-Gruppe bisher in der Zentralafrikanischen Republik mit geschätzt 1800 Soldaten aktiv, in Libyen angeblich mit bis zu 1200 Kämpfern, die aufseiten des Rebellenführers Chalifa Haftar kämpfen, und in Mali mit mehreren Hundert Soldaten. Auch im Sudan ist die Truppe offenbar aktiv. Darüber hinaus ist Wagner in Afrika angeblich auch im Objekt- und Personenschutz tätig. Genaues ist jedoch nicht bekannt. Die russische Regierung hat die Wagner-Aktivitäten in Afrika nie offiziell bestätigt. Westliche Regierungen dagegen sprechen offen von der Präsenz von Wagner-Söldnern. Die USA haben die Gruppe Wagner und ihren Chef sanktioniert.

Die Regierung von Präsident Putin pflegt die Freundschaft mit afrikanischen Staaten immer wieder demonstrativ. Eine afrikanische Delegation besuchte im Juni Moskau, um im Ukrainekrieg zu vermitteln. Für den 27. und 28. Juli hat die russische Regierung zur zweiten Auflage des Afrika-Russland-Gipfels nach St. Petersburg eingeladen. Laut Webseite soll es um Fragen der Zusammenarbeit in Wirtschaft, Bildung, Humanitärer Hilfe, Technologie und Sicherheit gehen. Der erste Gipfel fand 2019 in Sotschi statt.

Malis Militärpräsident Assimi Goïta telefonierte erst vor wenigen Wochen mit Putin und twitterte über den guten Austausch. In der Vergangenheit hat Goïta immer wieder die Souveränität seines Landes betont und sich von Frankreich als langjährigem Verbündeten abgewandt. Außenminister Diop forderte im Juni im UN-Sicherheitsrat den vollständigen Abzug der internationalen Friedensmission Minusma. Deren aktuelles Mandat läuft am 30. Juni aus. Über ihre Zukunft soll am Donnerstag im UN-Sicherheitsrat abgestimmt werden. lcw

Am Rande des Summit for a New Global Financing Pact, der in der vergangenen Woche in Paris stattfand, hat sich Sambia mit seinen Gläubigern über eine Umstrukturierung der sambischen Staatsschulden verständigt. Dabei geht es um Verbindlichkeiten in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar, die vor allem von China gehalten werden. Sambia war 2020 das erste afrikanische Land, das mit seinen Staatsschulden in Verzug geriet, und kämpfte seither in langwierigen Diskussionen um eine Lösung. Die Einigung ist ein bedeutender Schritt in der Resolution der afrikanischen Schuldenkrise und weckt auch Hoffnungen für andere hochverschuldete Länder wie Ghana und Äthiopien. Dort werden ähnliche Gespräche über die Umstrukturierung von Schulden geführt, die durch Darlehen aus China dominiert werden. Sambia schuldet allein der chinesischen Import-Export-Bank mehr als vier Milliarden Dollar.

Im Rahmen des Durchbruchs mit Sambia haben bilaterale Kreditgeber unter der Führung Chinas einer dreijährigen tilgungsfreien Zeit für Zinszahlungen und einer Verlängerung der Laufzeiten auf zwanzig Jahre zugestimmt. Die Einigung ermöglicht es Sambia nun wieder auf ein Rettungspaket des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit einem Umfang von 1,3 Milliarden Dollar zuzugreifen. Der IWF hatte für die Auszahlung der nächsten Tranche von 188 Millionen Dollar eine Einigung über die Staatsschulden zur Bedingung gemacht. Auch der Weg für die Aufnahme privater Gläubigergespräche ist damit geebnet. Ungewöhnlich für eine Umschuldung: Die Vereinbarung sieht einen geringeren Schuldenerlass für den Fall vor, dass sich Sambias Wirtschaft in den nächsten Jahren besser entwickelt als erwartet.

Der sambische Präsident Hakainde Hichilema beschrieb die Einigung als einen “bedeutenden Meilenstein”, räumte aber zugleich ein, dass vor dem Land noch viel Arbeit liege. So müssen etwa die genauen Bedingungen der Umschuldung noch mit den bilateralen Gläubigern ausgehandelt werden. Eine separate Vereinbarung zur Umstrukturierung weiterer privater Schulden in Höhe von 6,8 Milliarden Dollar steht auch noch aus. ajs

Der Senegal bekommt 2,5 Milliarden Euro im Rahmen einer Partnerschaft für eine ökologisch und sozial ausgerichtete Energiewende. Dies teilte der Senegal in einer gemeinsamen Erklärung mit den Vertragspartnern am Rande des Gipfels für einen neuen Finanzpakt in Paris mit. Das westafrikanische Land hat ein Abkommen für eine Just Energy Transition Partnership (JETP) mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und der Europäischen Union unterzeichnet. Die Finanzierungszusage für öffentliche und private Mittel gelte für drei bis fünf Jahre, hieß es weiter. Weitere Finanzmittel könnten ergänzend bereitgestellt werden, auch über die fünf Jahre Laufzeit hinaus.

Senegal ist nach Südafrika das zweite Land auf dem afrikanischen Kontinent, mit dem eine JETP vereinbart wurde. Die JETPs zwischen den G7, der EU und ärmeren Staaten sollen dafür sorgen, dass der Übergang von fossilen hin zu Erneuerbaren Energien optimal verläuft – für Umwelt und Bevölkerung. Der Senegal gewinnt nach Regierungsangaben bereits 30 Prozent seiner Energie aus Sonne, Biomasse, Wind- und Wasserkraft. Laut dem neu geschlossenen Abkommen beabsichtige der Senegal, diesen Anteil bis 2030 auf 40 Prozent zu erhöhen.

Wenn alles nach Plan läuft, steigt der Senegal Ende des Jahres in die Gasförderung ein. Vor mittlerweile acht Jahre wurden Vorkommen im Meer gefunden, im Norden des Landes an der Grenze zu Mauretanien. Künftig soll ein schwimmendes LNG-Terminal nach Angaben des Hauptbetreibers BP rund 2,3 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr produzieren. Das Projekt läuft unter dem Namen “Grand Tortue Ahmeyim”. Die Regierung von Präsident Macky Sall hat versprochen, das Erdgas zugleich als Ressource für den energetischen Übergang zu nutzen. Die Erlöse aus dem Gasverkauf sollen in grüne Energien und Technologien fließen. Dieses Vorhaben schreibt das neue JETP-Abkommen ebenfalls nochmals fest.

Die Gasförderung werde über die JETP weder finanziert noch unterstützt, hieß es in einer Mitteilung der Bundesregierung zum Abschluss der Energiepartnerschaft. “Die JETP zielt nur auf fossilfreie Energieträger und will so parallel die Dekarbonisierung vorantreiben. Je besser dies gelingt, desto weniger wird das wirtschaftliche Wachstum Senegals mit der Nutzung von Gas einhergehen müssen.”

Die Bundesregierung will den Senegal finanziell und mit Know-how begleiten. Das BMZ habe eine langjährige Zusammenarbeit im Energiesektor mit Senegal. “So unterstützt das BMZ beispielsweise bereits die Modernisierung sowie Rehabilitierung der Netzinfrastruktur, die Verbesserung der Datengrundlage im Bereich erneuerbare Energien und die Entwicklung von Politiken und Strategien für die Entwicklung des Sektors. Das BMZ hat über die KfW auch den Bau des größten staatlichen Solarkraftwerkes mitfinanziert und stellt nun Mittel für zusätzliche Speicherkapazitäten für dieses Kraftwerk zur Verfügung.”

Die senegalesische Regierung hat zudem zugesagt, der rund 18,4 Millionen Menschen zählenden Bevölkerung Zugang zu Elektrizität zu verschaffen. Ein Bericht der NGO Enda Énergie stellte 2018 fest, dass im ländlichen Raum knapp jeder und jede Zweite noch keinen Zugang zu Strom hat. lcw

Die namibische Regierung und das Hyphen-Konsortium, Entwickler der namibischen Wasserstoffpläne, haben eine Absichtserklärung mit wichtigen Partnern wie der staatlichen Namibia Power Corporation, der namibischen Hafenaufsichtsbehörde sowie dem Hafen von Rotterdam unterzeichnet. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Hyphen hervor. Dabei geht es unter anderem um die Entwicklung des namibischen Hafens Lüderitz sowie die Nutzung überschüssiger Energie durch den staatlichen Stromversorger. Auch der Aufbau einer Industrie für Synthetiktreibstoffe wird angestrebt.

Der namibische Staat wird außerdem seine Option einer Beteiligung von 24 Prozent an dem Projekt ausüben. Dafür soll der neue Blended-Finance-Fonds des Landes verwendet werden. Der Fonds mit dem Namen “Namibia SDG One” wird vom Fondsmanager NH2 verwaltet, einem eigens dafür gegründeten Joint Venture der südafrikanisch-niederländischen Climate Fund Managers gemeinsam mit der niederländischen Invest International sowie dem staatlichen namibischen Environmental Investment Fund. Durch die Kollaboration mit etablierten europäischen Partnern hofft das Land, mehr internationale Investoren für die namibische grüne Transformation gewinnen zu können, sagt James Mnyupe, wirtschaftspolitischer Berater des namibischen Präsidenten, im Gespräch mit Table.Media. Neben den namibischen Wasserstoffprojekten soll der Fonds auch Infrastruktur wie Häfen, Hochspannungsleitungen, Pipelines und Eisenbahnlinien finanzieren, so Mnyupe.

Hyphen ist ein namibisches Joint Venture der südafrikanischen Tochtergesellschaft des brandenburgischen Unternehmens Enertrag SE mit dem Infrastrukturinvestor Nicholas Holding mit Sitz auf den britischen Jungferninseln. Das Projekt hat einen Gesamtumfang von rund zehn Milliarden Dollar. ajs

In manchen Aspekten ist Afrika Europa weit voraus. Mit einem neuen Geschäftsmodell hat die südafrikanische Bank Capitec die Regeln für den Bankenmarkt verändert und in kurzer Zeit den etablierten Banken nennenswerte Marktanteile weggenommen. Das ist deshalb so erstaunlich, weil Bankkunden erfahrungsgemäß nur widerstrebend die Bank wechseln. Bankkunden bleiben, so heißt es, länger bei ihrer Bankverbindung als bei ihrem Ehepartner.

Doch Capitec ist es gelungen, das Oligopol der Big Four in Südafrika (Standard Bank, First National Bank, Nedbank, Absa) aufzubrechen. Im März 2001 gründete eine kleine Gruppe um Michiel de Roux in Stellenbosch die neue Digitalbank. Schon im Februar 2002 ging die Bank in Johannesburg an die Börse und ist seither eine sensationelle Erfolgsgeschichte. Der Aktienkurs stieg von 1,17 Rand auf zuletzt gut 1300 Rand (61,51 Euro). Damit hat sich die Capitec-Aktie um Längen besser entwickelt als die Aktien der südafrikanischen Platzhirsche.

Mit rund 14.000 Angestellten, 850 Filialen und 20,1 Millionen Kunden ist Capitec heute eine führende Größe im südafrikanischen Bankenmarkt. Das ist der Bank durch eine einzigartige Kombination aus Produktklarheit, Kundenfokus und Digitalisierung gelungen.

Capitec machte das Bankgeschäft einfacher, erschwinglicher, persönlicher sowie besser und länger erreichbar. Das 2003 eingeführte solitäre Global-One-Konto verbindet die Transaktions- und Sparfunktion mit einem Kreditrahmen. Jeder Kunde erhält eine Karte zu genau den gleichen Bedingungen, Preisen und Dienstleistungen.

Capitec startete in ärmeren ländlichen Gegenden, die von den Platzhirschen ignoriert wurden. Sie wollten sich nicht mit dem unteren Ende des Marktes beschäftigen. In diesen Gegenden gab es unzählige Geldverleiher, die kurzfristige Darlehen zu überhöhten Zinssätzen anboten. Diese kaufte Capitec nach und nach auf. Nachdem sich das Unternehmen im ländlichen Raum etabliert hatte, begann die Bank, in größeren Städten Filialen an den Minibus-Stationen zu eröffnen. Auch diese wurden von den etablierten Banken ignoriert, da ihnen Klienten, die sich kein Auto leisten können, nicht attraktiv erschienen.

Als Capitec dann in den Einkaufszentren auftauchte, erkannte die Konkurrenz endlich die Gefahr. Doch da war es zu spät, den Newcomer noch auszubremsen. Die Neo-Bank passte ihr Modell sukzessive an die Bedürfnisse der Mittelschicht an und nahm den Big Four in diesem Segment Marktanteile ab. Entscheidend für den Erfolg war auch ein Kulturwechsel in den bargeldlosen Filialen: Statt Angestellte von anderen Banken abzuwerben, stellte die Bank Verkaufspersonal mit Erfahrung im Einzelhandel ein und positionierte es neben dem Kunden: Die Bankberater sitzen an der Seite ihres Kunden und blicken gemeinsam auf den Bildschirm. Eine Kulturrevolution im afrikanischen Bankwesen, in dem der Berater traditionell hinter einer Glasscheibe sitzt.

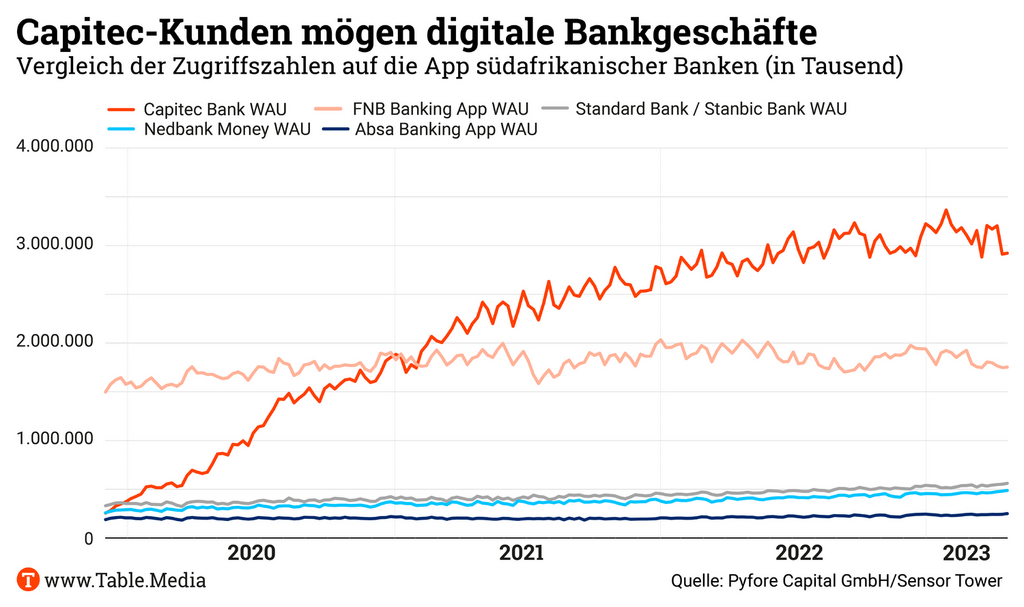

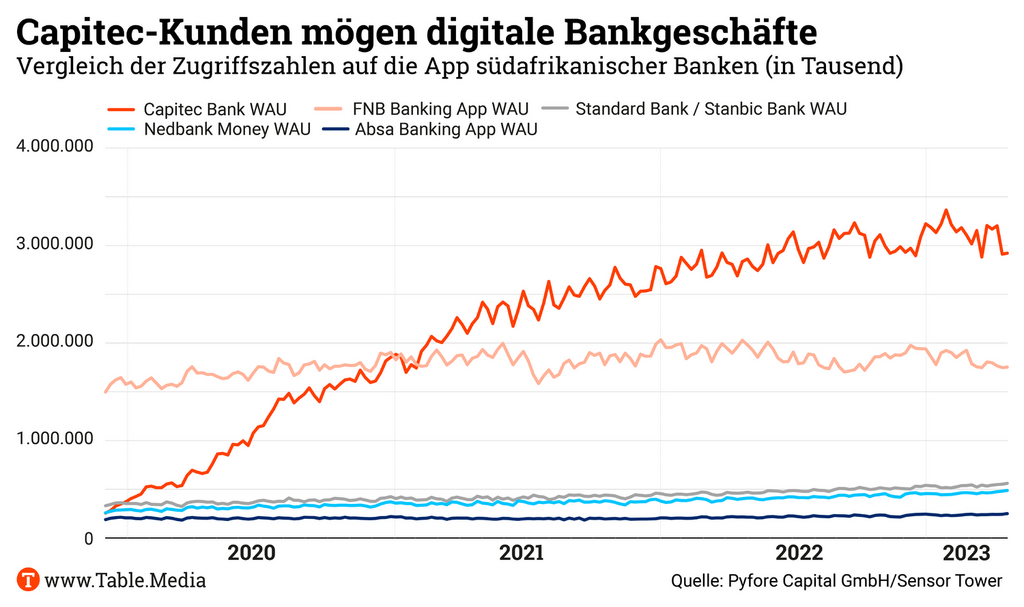

All diese Neuerungen waren durch einen konsequenten Einsatz der Digitalisierung möglich. Ziel der digitalen Strategie ist, die Kunden aus dem Filialnetz zum digitalen Angebot zu lotsen. Im ersten Quartal stieg die Zahl der Online-Kunden um 13 Prozent auf 11,4 Millionen.

Das Unternehmen hat vier Geschäftsfelder: Zahlungsverkehr, Sparen, Versicherungen und Kredite, wobei es dabei ausschließlich um unbesicherte Kredite geht. Das Management schätzt den Marktanteil in diesem Segment auf 80 Prozent. Insgesamt liegt der Marktanteil im Kreditgeschäft bei gerade mal vier Prozent. Die Hochzinspolitik in Südafrika hat zu einer deutlichen Erhöhung bei faulen Krediten geführt. Bisher hat Capitec die Risiken weitgehend im Griff. Umsatz und Gewinn sind im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich gestiegen.

Nun will Capitec auch in der Telekommunikation zum Disruptor werden. 84 Prozent aller Mobilfunkverträge sind pre-paid. Capitec bietet für 45 Rand je GB ein gegenüber den marktüblichen Offerten deutlich günstigeres Angebot an, das digital vertrieben wird. Bereits 500.000 Karten konnte Capitec aktivieren. Bis zum Jahresende sollen es mehr als zwei Millionen werden.

Baki Irmak ist Mitgründer der Fondsgesellschaft Pyfore Capital und Manager des Aktienfonds The Digital Leaders Fund in Frankfurt.

The Economist: Afrika will in globalen Institutionen nicht länger marginalisiert werden. In den internationalen Institutionen wie UN, Weltbank und IWF haben afrikanische Länder verhältnismäßig wenig Mitspracherecht. Die starke Präsenz Afrikas beim Pariser Finanzgipfel spiegelt die Befürchtung wider, dass der Kontinent bei den geplanten Reformen erneut zu kurz kommen könnte.

Financial Times: Kenias Präsident fordert grüne multilaterale Bank. Im Gespräch mit der britischen Finanzzeitung beklagt William Ruto, Weltbank und IWF seien “Geiseln” der Industriestaaten. Darum brauche es einen neuen Finanzierungsmechanismus. Die fehlenden Billionen zur Lösung der Klimakrise könnten durch die Einführung globaler grüner Steuern aufgebracht werden.

Project Syndicate: Vermeidung von Zahlungsausfällen hat einen hohen menschlichen Preis. Fast alle afrikanischen Länder bedienen weiter ihre Auslandsverpflichtungen, trotz teils enormer Schuldenlast. Um die internationalen Gläubiger bei Laune zu halten und die Kosten eines Zahlungsausfalls zu vermeiden, gäben viele Volkswirtschaften des Kontinents deutlich zu wenig Geld für Bildung und Gesundheit aus, was zu Lasten künftiger Generationen gehe, schreibt der Präsident des Thinktanks Center for Global Development.

African Business: Solarenergie ist der Wegbereiter für neue Investitionen in Erneuerbare. Risikoscheue Investoren davon zu überzeugen, auf Afrikas grünen Energiesektor zu setzen, gestaltet sich immer noch schwierig. Doch wo die Investitionsbedingungen stimmen, fließen die Mittel für Erneuerbare Energien, vor allem für Solarprojekte.

South China Morning Post: Afrikanische Länder umwerben chinesische Touristen. Nachdem sie drei Jahre lang von Chinas riesigem Pool an zahlungskräftigen Reisenden abgeschnitten waren, bemühen sich Tourismusunternehmen in Ländern wie Tansania nun darum, die chinesischen Touristen wieder anzulocken.

Al Jazeera: Ruanda bietet Asylsuchenden aus UK keine Zuflucht. Bevor Ruanda seine Türen für Menschen öffne, die im Vereinigten Königreich Zuflucht suchen, sollte es sich lieber mit den eigenen Fluchtursachen für Ruander befassen, schreibt die ruandische Oppositionelle Victoire Ingabire Umuhoza. Ihrer Partei wird seit Jahren die Registrierung verwehrt.

Reuters: Russland hält Macron-Besuch des BRICS-Gipfels für unangemessen. Nachdem der französische Präsident seinen Wunsch geäußert hatte, am BRICS-Gipfel im August teilzunehmen, hat der stellvertretende russische Außenminister Rjabkow dem nun eine Absage erteilt. Länder mit einer feindlichen Haltung gegenüber Russland sollten international isoliert werden, so Rjabkow.

The Republic: Eine neue Ära der nigerianischen Politik. Das Aufstreben der Obidients – Anhänger des Labour-Politikers Peter Obi – im Zuge der Präsidentschaftswahlen hat die Demokratie des Landes um eine weitere Ebene bereichert und das politische System der Vergangenheit aufgebrochen. Nigerias politische Landschaft wird damit noch umkämpfter.

Eine der größten Investorinnen in Afrika arbeitet in einem modernen, funktionalen Bau in der Kölner Innenstadt. Carola Bose leitet bei der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, das Kapitalmarktgeschäft für Beteiligungen und Private-Equity-Fonds in Afrika sowie deren Klimainvestments. 2,7 Milliarden Euro war das Portfolio der DEG in den Regionen Afrika, Naher Osten und Nordafrika Ende 2022 groß – es setzt sich zusammen aus Darlehen, direkten Unternehmensbeteiligungen und Beteiligungen an Private-Equity- oder Venture-Capital-Fonds. Die Investitionen, die Carola Bose unterstützt, sollen rentabel sein und gleichzeitig Gutes tun.

“Wir sind einer der größten deutschen Private-Equity-Investoren in Schwellenländern”, sagt die Investmentbankerin nicht ohne Stolz. Insgesamt hat die DEG eine Bilanzsumme von rund zehn Milliarden Euro. Dieses Vermögen darf die DEG nicht durch unbedachte Investments gefährden.

“Wir können es uns nicht erlauben, einfach mal was auszuprobieren”, sagt Carola Bose. “Ein wichtiges Ziel ist es, unser Kapital als Basis unserer Tätigkeit zu erhalten.” Immerhin fordert der Eigentümer, anders als bei kommerziellen Private-Equity-Fonds, keine Gewinnausschüttungen. “Daher können wir die Gewinne, die wir erzielen, vollständig wieder in unser Geschäft investieren”, sagt Carola Bose. Sie teilt sich in Köln ein modernes Großraumbüro mit ihren Kolleginnen und Kollegen. 1962 wurde die DEG ins Leben gerufen und vor gut 20 Jahren in die KfW eingegliedert. Das Konzept entwarf Kai-Uwe von Hassel, ein prägender Politiker der frühen Bundesrepublik. Er wurde 1913 in Deutsch-Ostafrika geboren. Sein Vater war Hauptmann bei der dortigen Schutztruppe.

Neben einer angemessenen Rendite will die DEG, dass die Unternehmen in ihrem Portfolio eine positive Wirkung erzielen im Hinblick auf soziale Kriterien, Schaffung von Arbeitsplätzen, Digitalisierung, Ausbildung oder auch die Schaffung lokaler Einnahmen wie Steuern. “Wir wollen die Transformation der afrikanischen Wirtschaft unterstützen, aktuell spielen die Digitalisierung Afrikas sowie die Klima-Transformation große Rollen”, beschreibt Carola Bose diesen zweiten Aspekt.

Neuerdings kam ein drittes Ziel hinzu: “Bis zum Jahr 2040 wollen wir net zero in Bezug auf Kohlendioxid-Emissionen sein.” Dazu führe die DEG derzeit eine eigene CO2-Messung ein und investiere schon lange nicht mehr in Aktivitäten wie Kohle und Stahl.

Anders als kommerzielle Private-Equity-Fonds unterstützt die DEG viele Projekte mit Darlehen, so in Kenia den Windpark in der Turkana-Wüste oder ein Erdwärme-Kraftwerk, in Südafrika einen Windpark oder moderne Gaskraftwerke in Senegal und Nigeria. An vielen Unternehmen ist die DEG über andere Fonds beteiligt, beispielsweise über den Venture-Capital-Fonds Partech, den der französische Investmentbanker und leidenschaftliche Segler Jean-Marc Patouillaud gegründet hat.

Über ihre direkten und indirekten Beteiligungen im afrikanischen Tech-Bereich ist die DEG auch beim ägyptischen Fintech und Unicorn MNT Halan engagiert, bei Zipline, das über Drohnentechnologie unter anderem die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten verbessert oder auch im kenianischen Online-Handelsunternehmen Copia.

Carola Bose ist im Kapitalmarktgeschäft immer noch eine Ausnahme. Auch heute prägen Männer die Welt von Private Equity und Venture Capital. “Ich bin froh, bei einem Arbeitgeber zu sein, der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördert”, meint auch Carola Bose.

Ihr Studium hatte sie über Münster nach Rotterdam und Tübingen geführt. Anschließend ging sie ins Investmentbanking der WestLB in Düsseldorf. Rasch stellte sich ihr die Sinnfrage, und nach einigen Monaten konzeptioneller Arbeit im BMZ, lag es für die Deutsch-Inderin nahe, in der DEG Kapitalmarktgeschäft mit Entwicklungsförderung zu verbinden. Zunächst war sie im Asiengeschäft der DEG tätig. Dann folgte der Wechsel in die Leitung des Afrika-Desks. Die neue Aufgabe brachte neue Erfahrungen: “In Europa und Asien sind die Kapitalmärkte hochentwickelt, während Afrika sein riesiges Potenzial erst noch entfalten muss.” Christian von Hiller

bei ihrer Reise nach Südafrika hat Außenministerin Annalena Baerbock so manch interessanten Termin – aber keinen mit Präsident Ramaphosa. Der Ministerin eilt am Kap kein guter Ruf voraus. Andreas Sieren hat sich angesehen, warum Ramaphosa Baerbock aus dem Weg geht. (Anmerkung der Redaktion: In den finalen Programmverhandlungen zur Reise der deutschen Außenministerin wurde schließlich doch ein Treffen mit Ramaphosa terminiert. Bekannt wurde diese späte Planänderung erst nach der Landung der deutschen Delegation in Südafrika.)

In Ostafrika ist zuletzt einiges in Bewegung. Der nicht mehr ganz neue kenianische Präsident Ruto arbeitet emsig daran, sein Land wieder näher an Europa zu rücken, wie Christian von Hiller beschreibt. Zu Rutos diplomatischen Bestrebungen zählt auch das neue Handelsabkommen Kenias mit der EU, das allerdings Risiken für den Rest der Region birgt. Damit hat sich für uns der tansanische Journalist Harrison Kalunga Mwilima befasst.

Und nach diesem chaotischen Wochenende schauen wir natürlich auch auf die Auswirkungen der Wagner-Meuterei auf die Aktivitäten der Gruppe in Afrika.

Außerdem wie immer mit dabei: Aktuelle Nachrichten aus Afrika sowie ein Blick in die internationalen Medien. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Wenn Ihnen der Africa.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Und wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Africa.Table und weitere Themen anmelden.

Wegen des Machtkampfes in Russland hat Außenministerin Baerbock ihre Reise nach Südafrika verschoben, damit sie am Montag an einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg teilnehmen konnte. Der für diesen Tag geplante Besuch in Kapstadt wurde daraufhin gestrichen, das Reiseprogramm lediglich auf einen Tag verkürzt.

Am heutigen Dienstag plant die Außenministerin einen Besuch im Vanadium-Werk in der Provinz Mpumalanga. Vanadium ist ein essenzieller Bestandteil bei der Herstellung nachhaltiger Batterien. Hauptgrund für den Besuch der Außenministerin ist jedoch die Sitzung der deutsch-südafrikanischen Binationalen Kommission, die den Rahmen der bilateralen Beziehungen bestimmt und alle zwei Jahre zusammenkommt. Dabei wird sie auch mit ihrer Amtskollegin Naledi Pandor zusammentreffen. Bei den Gesprächen soll es laut Auswärtigem Amt unter anderem um die Zusammenarbeit bei Grünem Wasserstoff sowie um den Krieg in der Ukraine gehen.

Ein Programmpunkt allerdings fehlte, auch trotz der neuen geopolitischen Lage nach der Wagner-Revolte in Russland: Ein Zusammentreffen mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa. Das überrascht, repräsentiert Baerbock doch eines der wirtschaftlich stärksten Länder Europas. Diese Auslassung hat jedoch Gründe: Baerbock gilt in Pretoria als unerfahren. Außerdem ist die Regierung Südafrikas der Ansicht, Baerbock sei von nicht mehr zeitgemäßen Vorstellungen geprägt, nämlich davon, dass die Werte der westlichen Minderheit der Maßstab für die Mehrheit der Welt sein sollen.

In einem Namensartikel, der am Sonntag in der südafrikanischen Sunday Times erschien, zementierte Baerbock ihre Weltsicht. Zwar lobte sie die afrikanische Friedensinitiative im Ukrainekrieg und setzte sich für eine Mitgliedschaft der Afrikanischen Union in der G20 ein. Doch was Südafrika aufstößt, ist der Umstand, dass sie einerseits die UN-Charta betont (“Russland hat die Regeln gebrochen”) und andererseits nicht anerkennen will, dass es für die Sanktionen gegen Russland keine Mehrheit in der UNO gibt. Aus Sicht Südafrikas stellen die Sanktionen gegen Russland einen Alleingang des Westens dar. Südafrika beteiligt sich – wie Indien, Brasilien, China und die meisten anderen Länder des globalen Südens – nicht an den westlichen Sanktionen.

Insofern sieht Ramaphosa keinen Grund, Baerbock zu treffen. Protokollarisch ist er dazu ohnehin nicht verpflichtet. Nicht immer nimmt Ramaphosa diplomatische Rangfragen so genau: Beim Außenministertreffen der BRICS-Staaten in Südafrika Anfang Juni traf Ramaphosa den indischen Außenminister Jaishankar. Im Januar empfing er den russischen Außenminister Sergei Lawrow – und nahm dabei freundlich Grüße von Wladimir Putin entgegen.

Im Februar unterhielt sich Ramaphosa mit der chinesischen Vizeministerpräsidentin Sun Chunlan. Der neue chinesische Außenminister Qin Gang war kurz zuvor auf Antrittsreise in mehreren afrikanischen Ländern. Ramaphosa traf auch dessen Vorgänger Wang Yi mehrere Male. Im vergangenen August wurde Amerikas Außenminister Anthony Blinken bei Ramaphosa vorgelassen.

Südafrika steht mit seiner Ablehnung Baerbocks nicht allein. Als sie Anfang Juni nach Brasilien reiste, wollten sich weder Präsident Lula da Silva noch sein Außenminister Carlos Alberto Franco França mit ihr treffen. “Der komplizierte Freund hat anderes zu tun”, titelte daraufhin die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Größter Konfliktpunkt zwischen Baerbock und Ramaphosa bleibt jedoch der Ukrainekrieg: Die deutsche Außenministerin macht sich dafür stark, dass Putin verhaftet wird, sollte dieser im August zum BRICS-Gipfel nach Südafrika kommen. Putin wurde im März vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt. Ungeachtet dessen will Ramaphosa Putin einladen und nicht verhaften, weil er im Gespräch mit ihm bleiben will. Gleichzeitig haben die afrikanischen Staaten inzwischen eine eigene Friedensinitiative im Ukrainekrieg gestartet.

Ramaphosas Einstellung zur Putin hindert im Übrigen europäische Regierungschefs und Außenminister nicht daran, nach Südafrika zu reisen. Mark Rutte und Mette Frederiksen, die Premierminister der Niederlande und von Dänemark, machten kürzlich einen Doppelbesuch in Pretoria und vereinbarten, einen Investmentfonds mit einer Milliarde Euro ins Leben zu rufen. Dieser soll Projekte mit grünem Wasserstoff vorantreiben.

Zuvor war Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa zu Besuch. Auch hier ging es um Erneuerbare Energien. Außenministerin Catherine Colonna aus Frankreich kam Anfang vergangener Woche mit einer Nachricht von Präsident Macron: Dieser wolle gerne am BRICS-Gipfel teilnehmen, um “den Dialog zu vertiefen”. Offenbar findet Baerbock mit ihrer Kritik an Ramaphosa wenig Resonanz, selbst in der EU.

Anmerkung der Redaktion: In den finalen Programmverhandlungen zur Reise der deutschen Außenministerin wurde schließlich doch ein Treffen mit Ramaphosa terminiert. Bekannt wurde diese späte Planänderung erst nach der Landung der deutschen Delegation in Südafrika.

Afrika-Strategie 2023 – das Spitzentreffen für die Afrika-Szene in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Am 4. Juli spricht Africa.Table-Redaktionsleiter Christian von Hiller mit Christoph Kannengießer (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft), Deborah Düring (Deutscher Bundestag), Dr. Christoph Hoffmann (Deutscher Bundestag), S.E. Botschafter Phumelele Sizani (Republik Südafrika) und anderen hochkarätigen Experten.

In seinen Wahlkampfreden gab sich Kenias Staatspräsident William Ruto hart, wenn es um China ging. Gleichzeitig ließ er es sich nicht nehmen, zum Finanzgipfel zu fliegen, den Frankreichs Präsident Macron in der vergangenen Woche in Paris ausrichtete. Das sorgt für Verwirrung über Rutos Absichten. Ist er pro-chinesisch oder pro-europäisch? Er ist wahrscheinlich beides. Sein Vorgänger Uhuru Kenyatta hatte ein schwieriges Verhältnis zum Westen und wandte sich daraufhin stark China zu. Diese Einseitigkeit will Ruto offenbar aufgeben.

Kenyatta stand mit anderen im Verdacht, die blutigen Unruhen in Naivasha und Nakuru 2007 und 2008 geschürt zu haben. Erst 2015 ließ der Internationale Strafgerichtshof die Vorwürfe fallen – die Belastungszeugen in Kenia lebten entweder nicht mehr oder hatten ihre Aussagen zurückgezogen.

Vor allem zu Beginn seiner Amtszeit 2013 wollte sich kein westlicher Machthaber mit Kenyatta zeigen. Auch der damalige US-Präsident Barack Obama stattete damals Kenia keinen offiziellen Besuch ab, obwohl sein Vater aus dem Dorf Nyang’oma Kogelo an der Grenze zu Uganda stammte, das heute jeder Kenianer kennt.

In dieser Zeit wandte sich Kenyatta China zu. Den Standard Gauge Railway, die Bahnstrecke von Nairobi nach Mombasa, bauten chinesische Unternehmen, finanziert mit einem Kredit über 4,5 Milliarden Dollar. Auch wichtige Autobahnen bauen chinesische Unternehmen, beispielsweise die Schnellstraße von Nairobi nach Thika Richtung Embu und Nyeri oder den für die schnell wachsende Hauptstadt so wichtigen Nairobi Expressway.

Doch die chinesischen Investoren blieben unbeliebt. Die Bevölkerung wirft ihnen vor, zu wenigen Kenianern Arbeit zu geben, die Machthaber zu schmieren und schlechte Qualität zu liefern. Augenfällig ist, dass die Asphaltdecke auf den Straßen, die Chinesen in Kenia bauen, nur wenige Zentimeter dick ist.

Hinzu kommt, dass zwei Drittel der kenianischen Auslandsverschuldung von 38 Milliarden Dollar gegenüber China bestehen. Im Oktober traten die ersten Zahlungsschwierigkeiten auf. Anfang November zahlte der IWF Kenia 433 Millionen Dollar aus einem im Mai vergangenen Jahres genehmigten Darlehen von 2,34 Milliarden Dollar aus.

Die anti-chinesische Stimmung machte sich Ruto zunutze. “Chinesen rösten Mais und verkaufen Mobiltelefone. Wir werden sie alle abschieben”, rief er im Wahlkampf. Kaum im Amt klang er diplomatischer. “Wir schätzen die starke Freundschaft, die Kenia mit China pflegt”, sagte Ruto kurz nach seinem Amtsantritt bei einem Treffen mit Liu Yuxi, Chinas Sonderbeauftragten für afrikanische Angelegenheiten.

Gleichzeitig baut er wie keiner seiner Vorgänger die Beziehungen zum Westen aus:

Immerhin ist Frankreich einer der größten europäischen Investoren in Kenia: 2019 unterzeichneten Nairobi und Paris einen Vertrag über 1,6 Milliarden Euro für eine 233 Kilometer lange Autobahn von Nairobi nach Nordwesten in die Stadt Mau Summit. Jetzt kommt das Projekt wieder voran.

Anders als Deutschland kann Frankreich zumindest Baukonzerne aufbieten, die auch komplexe Vorhaben in Afrika realisieren können. Neben Bouygues sind dies beispielsweise Eiffage, Spie Batignolles, Colas oder auch Vinci.

Frankreich hat sogar schon einen Verband für die Wirtschaftsbeziehungen mit Kenia gegründet, den Kenya France Business Club, den die Kenianerin Veronica Kariuki leitet. Macron jedenfalls hat erkannt, welche Bedeutung Kenia wirtschaftlich und politisch für Ostafrika einnimmt, und will die Beziehungen zu dem Land langfristig und systematisch ausbauen.

Die EU und Kenia haben jüngst ein bilaterales Freihandelsabkommen, das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA), unterzeichnet. Es ermöglicht es kenianischen Unternehmen, zollfrei in die EU zu exportieren. Gleichzeitig muss Kenia seinen Markt schrittweise öffnen, indem es innerhalb von 25 Jahren die Zölle auf EU-Produkte senkt. Dieses Abkommen wird weitreichende Folgen für den ostafrikanischen Binnenmarkt haben.

Kenia ist das ökonomisch stärkste Land der East African Community (EAC) und hat verschiedenen regionalen Wirtschaftsabkommen zugestimmt, beispielsweise einer Zollunion und einem gemeinsamen Markt. Im Rahmen der Zollunion einigten sich die EAC-Mitglieder 2005 auf einen gemeinsamen Außenzoll. Der gemeinsame Markt hingegen wurde 2010 geschaffen und ermöglicht den freien Waren-, Arbeits-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr innerhalb Ostafrikas.

Die EAC gilt als eine große Erfolgsgeschichte, vor allem seitdem sie vor gut 20 Jahren wiederbelebt worden ist. Der Wirtschaftsgemeinschaft gehören neben Kenia auch die DR Kongo, Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi und Südsudan an. Diese sieben Staaten sind in ihrer Integration weiter vorangeschritten als viele vergleichbare Wirtschaftsgemeinschaften.

Es ist kein Zufall, dass Kenia sich für einen Alleingang entschieden und kein Abkommen zwischen der EU und der EAC mehr angestrebt hat. Ursprünglich sollte das Abkommen auf regionaler Ebene geschlossen werden. Die entsprechenden Verhandlungen mit der EU waren auch 2014 abgeschlossen. Doch Tansania, Uganda und Burundi wollten nicht unterzeichnen, weil sie befürchteten, dass der im EPA festgeschriebene Freihandel lokale Industrien in ihren Ländern zerstören würde.

Da die anderen EAC-Mitgliedstaaten als am wenigsten entwickelte Länder eingestuft sind, können sie im Rahmen des Abkommens Everything But Arms (EBA) ohnehin zoll- und kontingentfrei in die EU exportieren und brauchen dazu kein EPA.

Um den freien Zugang zum EU-Markt zu sichern, brauchte Kenia deshalb eine eigene Vereinbarung mit der EU. Dem ostafrikanischen Land gelang es, vorübergehende Sonderregelungen zu erhalten, um weiterhin zollfrei in EU-Länder zu exportieren. Das Abkommen vom 19. Juni tritt in Kraft, sobald Kenia und die EU-Mitgliedstaaten es ratifiziert haben.

Mit diesem Abkommen wird das künftige Handelsengagement Kenias mit der EU die in der Region laufenden wirtschaftlichen Integrationsverfahren erschweren. Damit hat die EU zu einer paradoxen Situation beigetragen: Europa wollte den Freihandel fördern und trägt nun unter Umständen dazu bei, ihn zu behindern. Auf dem gemeinsamen EAC-Markt könnte es zu Komplikationen kommen, wenn Kenia beginnt, EU-Produkte mit reduzierten Zöllen auf den Markt zu bringen. Europäische Waren wären dann in den EAC-Binnenmarkt eingeführt und könnten ungehindert in andere EAC-Länder exportiert werden.

Deshalb sind neue Regeln und Vorschriften notwendig, um sicherzustellen, dass europäische Produkte nicht ungehindert die Grenzen zu anderen EAC-Ländern passieren. Ansonsten müssten EU-Produkte mit Zöllen belegt werden, wenn sie über Kenia in andere Länder der Region eingeführt werden. Das wäre eine schwere Hypothek für den Binnenmarkt in der EAC.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das bilaterale EPA von EU und Kenia auf den regionalen Integrationsprozess in Ostafrika auswirken wird. Es bringt jedenfalls potenzielle Konflikte mit sich, die nur mit neuen regionalen Regeln und Vorschriften, wenn überhaupt, bewältigt werden können. Damit drohen regionale Handelskonflikte.

Harrison Kalunga Mwilima ist Dozent und Journalist in Berlin. In seinem jüngsten Buch “The European Union and Regional Integration in East Africa” untersucht er, wie die EU und ihre Mitgliedstaaten mit der EAC interagieren.

Eine Verschiebung im Machtverhältnis zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem Chef der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin könnte auch Auswirkungen auf dem afrikanischen Kontinent haben. “Alle Länder, die mit Wagner arbeiten, haben zuerst mit dem russischen Staat zu tun gehabt”, sagte der malische Politikwissenschaftler Mady Camara im Gespräch mit Table.Media. “Wenn Russland jetzt als Vermittler fehlt, dann müssen die afrikanischen Länder direkt mit Wagner sprechen.” Wagner habe sich bisher den bilateralen Vereinbarungen zwischen Russland und den afrikanischen Ländern unterordnen müssen.

In Zukunft könnte sich Wagner aufzwingen und den afrikanischen Ländern seine Bedingungen diktieren. Dies gilt vor allem für die Länder, in denen die Sicherheitslage prekär ist. Camara beschreibt eine mögliche Verhandlungsposition von Wagner so: “Entweder seid ihr einverstanden und wir bleiben, oder wir geben das Terrain frei und ihr werdet von Rebellen oder Terroristen eingenommen.” Deshalb meint Camara: “Ich denke, die Länder werden keine Wahl haben und alles akzeptieren, was Wagner ihnen vorschreibt.”

Der Politikwissenschaftler sieht noch ein zweites Risiko, falls die Gruppe Wagner an Autonomie gewinnen sollte. “Wenn sie nicht mehr unter der Kontrolle der russischen Regierung sind, dann geht das, was sie tun, nur noch sie an. Ihre Handlungen könnten dann weit entfernt von dem liegen, was man Respekt der Menschenrechte nennt”, so Camara. Bereits jetzt stehen Wagner-Truppen in Verdacht, an Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen zu sein, wie ein UN-Bericht vom Mai über das Massaker in der Stadt Moura in Zentralmali vom März 2022 nahelegt.

In Afrika ist die Wagner-Gruppe bisher in der Zentralafrikanischen Republik mit geschätzt 1800 Soldaten aktiv, in Libyen angeblich mit bis zu 1200 Kämpfern, die aufseiten des Rebellenführers Chalifa Haftar kämpfen, und in Mali mit mehreren Hundert Soldaten. Auch im Sudan ist die Truppe offenbar aktiv. Darüber hinaus ist Wagner in Afrika angeblich auch im Objekt- und Personenschutz tätig. Genaues ist jedoch nicht bekannt. Die russische Regierung hat die Wagner-Aktivitäten in Afrika nie offiziell bestätigt. Westliche Regierungen dagegen sprechen offen von der Präsenz von Wagner-Söldnern. Die USA haben die Gruppe Wagner und ihren Chef sanktioniert.

Die Regierung von Präsident Putin pflegt die Freundschaft mit afrikanischen Staaten immer wieder demonstrativ. Eine afrikanische Delegation besuchte im Juni Moskau, um im Ukrainekrieg zu vermitteln. Für den 27. und 28. Juli hat die russische Regierung zur zweiten Auflage des Afrika-Russland-Gipfels nach St. Petersburg eingeladen. Laut Webseite soll es um Fragen der Zusammenarbeit in Wirtschaft, Bildung, Humanitärer Hilfe, Technologie und Sicherheit gehen. Der erste Gipfel fand 2019 in Sotschi statt.

Malis Militärpräsident Assimi Goïta telefonierte erst vor wenigen Wochen mit Putin und twitterte über den guten Austausch. In der Vergangenheit hat Goïta immer wieder die Souveränität seines Landes betont und sich von Frankreich als langjährigem Verbündeten abgewandt. Außenminister Diop forderte im Juni im UN-Sicherheitsrat den vollständigen Abzug der internationalen Friedensmission Minusma. Deren aktuelles Mandat läuft am 30. Juni aus. Über ihre Zukunft soll am Donnerstag im UN-Sicherheitsrat abgestimmt werden. lcw

Am Rande des Summit for a New Global Financing Pact, der in der vergangenen Woche in Paris stattfand, hat sich Sambia mit seinen Gläubigern über eine Umstrukturierung der sambischen Staatsschulden verständigt. Dabei geht es um Verbindlichkeiten in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar, die vor allem von China gehalten werden. Sambia war 2020 das erste afrikanische Land, das mit seinen Staatsschulden in Verzug geriet, und kämpfte seither in langwierigen Diskussionen um eine Lösung. Die Einigung ist ein bedeutender Schritt in der Resolution der afrikanischen Schuldenkrise und weckt auch Hoffnungen für andere hochverschuldete Länder wie Ghana und Äthiopien. Dort werden ähnliche Gespräche über die Umstrukturierung von Schulden geführt, die durch Darlehen aus China dominiert werden. Sambia schuldet allein der chinesischen Import-Export-Bank mehr als vier Milliarden Dollar.

Im Rahmen des Durchbruchs mit Sambia haben bilaterale Kreditgeber unter der Führung Chinas einer dreijährigen tilgungsfreien Zeit für Zinszahlungen und einer Verlängerung der Laufzeiten auf zwanzig Jahre zugestimmt. Die Einigung ermöglicht es Sambia nun wieder auf ein Rettungspaket des Internationalen Währungsfonds (IWF) mit einem Umfang von 1,3 Milliarden Dollar zuzugreifen. Der IWF hatte für die Auszahlung der nächsten Tranche von 188 Millionen Dollar eine Einigung über die Staatsschulden zur Bedingung gemacht. Auch der Weg für die Aufnahme privater Gläubigergespräche ist damit geebnet. Ungewöhnlich für eine Umschuldung: Die Vereinbarung sieht einen geringeren Schuldenerlass für den Fall vor, dass sich Sambias Wirtschaft in den nächsten Jahren besser entwickelt als erwartet.

Der sambische Präsident Hakainde Hichilema beschrieb die Einigung als einen “bedeutenden Meilenstein”, räumte aber zugleich ein, dass vor dem Land noch viel Arbeit liege. So müssen etwa die genauen Bedingungen der Umschuldung noch mit den bilateralen Gläubigern ausgehandelt werden. Eine separate Vereinbarung zur Umstrukturierung weiterer privater Schulden in Höhe von 6,8 Milliarden Dollar steht auch noch aus. ajs

Der Senegal bekommt 2,5 Milliarden Euro im Rahmen einer Partnerschaft für eine ökologisch und sozial ausgerichtete Energiewende. Dies teilte der Senegal in einer gemeinsamen Erklärung mit den Vertragspartnern am Rande des Gipfels für einen neuen Finanzpakt in Paris mit. Das westafrikanische Land hat ein Abkommen für eine Just Energy Transition Partnership (JETP) mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und der Europäischen Union unterzeichnet. Die Finanzierungszusage für öffentliche und private Mittel gelte für drei bis fünf Jahre, hieß es weiter. Weitere Finanzmittel könnten ergänzend bereitgestellt werden, auch über die fünf Jahre Laufzeit hinaus.

Senegal ist nach Südafrika das zweite Land auf dem afrikanischen Kontinent, mit dem eine JETP vereinbart wurde. Die JETPs zwischen den G7, der EU und ärmeren Staaten sollen dafür sorgen, dass der Übergang von fossilen hin zu Erneuerbaren Energien optimal verläuft – für Umwelt und Bevölkerung. Der Senegal gewinnt nach Regierungsangaben bereits 30 Prozent seiner Energie aus Sonne, Biomasse, Wind- und Wasserkraft. Laut dem neu geschlossenen Abkommen beabsichtige der Senegal, diesen Anteil bis 2030 auf 40 Prozent zu erhöhen.

Wenn alles nach Plan läuft, steigt der Senegal Ende des Jahres in die Gasförderung ein. Vor mittlerweile acht Jahre wurden Vorkommen im Meer gefunden, im Norden des Landes an der Grenze zu Mauretanien. Künftig soll ein schwimmendes LNG-Terminal nach Angaben des Hauptbetreibers BP rund 2,3 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr produzieren. Das Projekt läuft unter dem Namen “Grand Tortue Ahmeyim”. Die Regierung von Präsident Macky Sall hat versprochen, das Erdgas zugleich als Ressource für den energetischen Übergang zu nutzen. Die Erlöse aus dem Gasverkauf sollen in grüne Energien und Technologien fließen. Dieses Vorhaben schreibt das neue JETP-Abkommen ebenfalls nochmals fest.

Die Gasförderung werde über die JETP weder finanziert noch unterstützt, hieß es in einer Mitteilung der Bundesregierung zum Abschluss der Energiepartnerschaft. “Die JETP zielt nur auf fossilfreie Energieträger und will so parallel die Dekarbonisierung vorantreiben. Je besser dies gelingt, desto weniger wird das wirtschaftliche Wachstum Senegals mit der Nutzung von Gas einhergehen müssen.”

Die Bundesregierung will den Senegal finanziell und mit Know-how begleiten. Das BMZ habe eine langjährige Zusammenarbeit im Energiesektor mit Senegal. “So unterstützt das BMZ beispielsweise bereits die Modernisierung sowie Rehabilitierung der Netzinfrastruktur, die Verbesserung der Datengrundlage im Bereich erneuerbare Energien und die Entwicklung von Politiken und Strategien für die Entwicklung des Sektors. Das BMZ hat über die KfW auch den Bau des größten staatlichen Solarkraftwerkes mitfinanziert und stellt nun Mittel für zusätzliche Speicherkapazitäten für dieses Kraftwerk zur Verfügung.”

Die senegalesische Regierung hat zudem zugesagt, der rund 18,4 Millionen Menschen zählenden Bevölkerung Zugang zu Elektrizität zu verschaffen. Ein Bericht der NGO Enda Énergie stellte 2018 fest, dass im ländlichen Raum knapp jeder und jede Zweite noch keinen Zugang zu Strom hat. lcw

Die namibische Regierung und das Hyphen-Konsortium, Entwickler der namibischen Wasserstoffpläne, haben eine Absichtserklärung mit wichtigen Partnern wie der staatlichen Namibia Power Corporation, der namibischen Hafenaufsichtsbehörde sowie dem Hafen von Rotterdam unterzeichnet. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Hyphen hervor. Dabei geht es unter anderem um die Entwicklung des namibischen Hafens Lüderitz sowie die Nutzung überschüssiger Energie durch den staatlichen Stromversorger. Auch der Aufbau einer Industrie für Synthetiktreibstoffe wird angestrebt.

Der namibische Staat wird außerdem seine Option einer Beteiligung von 24 Prozent an dem Projekt ausüben. Dafür soll der neue Blended-Finance-Fonds des Landes verwendet werden. Der Fonds mit dem Namen “Namibia SDG One” wird vom Fondsmanager NH2 verwaltet, einem eigens dafür gegründeten Joint Venture der südafrikanisch-niederländischen Climate Fund Managers gemeinsam mit der niederländischen Invest International sowie dem staatlichen namibischen Environmental Investment Fund. Durch die Kollaboration mit etablierten europäischen Partnern hofft das Land, mehr internationale Investoren für die namibische grüne Transformation gewinnen zu können, sagt James Mnyupe, wirtschaftspolitischer Berater des namibischen Präsidenten, im Gespräch mit Table.Media. Neben den namibischen Wasserstoffprojekten soll der Fonds auch Infrastruktur wie Häfen, Hochspannungsleitungen, Pipelines und Eisenbahnlinien finanzieren, so Mnyupe.

Hyphen ist ein namibisches Joint Venture der südafrikanischen Tochtergesellschaft des brandenburgischen Unternehmens Enertrag SE mit dem Infrastrukturinvestor Nicholas Holding mit Sitz auf den britischen Jungferninseln. Das Projekt hat einen Gesamtumfang von rund zehn Milliarden Dollar. ajs

In manchen Aspekten ist Afrika Europa weit voraus. Mit einem neuen Geschäftsmodell hat die südafrikanische Bank Capitec die Regeln für den Bankenmarkt verändert und in kurzer Zeit den etablierten Banken nennenswerte Marktanteile weggenommen. Das ist deshalb so erstaunlich, weil Bankkunden erfahrungsgemäß nur widerstrebend die Bank wechseln. Bankkunden bleiben, so heißt es, länger bei ihrer Bankverbindung als bei ihrem Ehepartner.

Doch Capitec ist es gelungen, das Oligopol der Big Four in Südafrika (Standard Bank, First National Bank, Nedbank, Absa) aufzubrechen. Im März 2001 gründete eine kleine Gruppe um Michiel de Roux in Stellenbosch die neue Digitalbank. Schon im Februar 2002 ging die Bank in Johannesburg an die Börse und ist seither eine sensationelle Erfolgsgeschichte. Der Aktienkurs stieg von 1,17 Rand auf zuletzt gut 1300 Rand (61,51 Euro). Damit hat sich die Capitec-Aktie um Längen besser entwickelt als die Aktien der südafrikanischen Platzhirsche.

Mit rund 14.000 Angestellten, 850 Filialen und 20,1 Millionen Kunden ist Capitec heute eine führende Größe im südafrikanischen Bankenmarkt. Das ist der Bank durch eine einzigartige Kombination aus Produktklarheit, Kundenfokus und Digitalisierung gelungen.

Capitec machte das Bankgeschäft einfacher, erschwinglicher, persönlicher sowie besser und länger erreichbar. Das 2003 eingeführte solitäre Global-One-Konto verbindet die Transaktions- und Sparfunktion mit einem Kreditrahmen. Jeder Kunde erhält eine Karte zu genau den gleichen Bedingungen, Preisen und Dienstleistungen.

Capitec startete in ärmeren ländlichen Gegenden, die von den Platzhirschen ignoriert wurden. Sie wollten sich nicht mit dem unteren Ende des Marktes beschäftigen. In diesen Gegenden gab es unzählige Geldverleiher, die kurzfristige Darlehen zu überhöhten Zinssätzen anboten. Diese kaufte Capitec nach und nach auf. Nachdem sich das Unternehmen im ländlichen Raum etabliert hatte, begann die Bank, in größeren Städten Filialen an den Minibus-Stationen zu eröffnen. Auch diese wurden von den etablierten Banken ignoriert, da ihnen Klienten, die sich kein Auto leisten können, nicht attraktiv erschienen.

Als Capitec dann in den Einkaufszentren auftauchte, erkannte die Konkurrenz endlich die Gefahr. Doch da war es zu spät, den Newcomer noch auszubremsen. Die Neo-Bank passte ihr Modell sukzessive an die Bedürfnisse der Mittelschicht an und nahm den Big Four in diesem Segment Marktanteile ab. Entscheidend für den Erfolg war auch ein Kulturwechsel in den bargeldlosen Filialen: Statt Angestellte von anderen Banken abzuwerben, stellte die Bank Verkaufspersonal mit Erfahrung im Einzelhandel ein und positionierte es neben dem Kunden: Die Bankberater sitzen an der Seite ihres Kunden und blicken gemeinsam auf den Bildschirm. Eine Kulturrevolution im afrikanischen Bankwesen, in dem der Berater traditionell hinter einer Glasscheibe sitzt.

All diese Neuerungen waren durch einen konsequenten Einsatz der Digitalisierung möglich. Ziel der digitalen Strategie ist, die Kunden aus dem Filialnetz zum digitalen Angebot zu lotsen. Im ersten Quartal stieg die Zahl der Online-Kunden um 13 Prozent auf 11,4 Millionen.

Das Unternehmen hat vier Geschäftsfelder: Zahlungsverkehr, Sparen, Versicherungen und Kredite, wobei es dabei ausschließlich um unbesicherte Kredite geht. Das Management schätzt den Marktanteil in diesem Segment auf 80 Prozent. Insgesamt liegt der Marktanteil im Kreditgeschäft bei gerade mal vier Prozent. Die Hochzinspolitik in Südafrika hat zu einer deutlichen Erhöhung bei faulen Krediten geführt. Bisher hat Capitec die Risiken weitgehend im Griff. Umsatz und Gewinn sind im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich gestiegen.

Nun will Capitec auch in der Telekommunikation zum Disruptor werden. 84 Prozent aller Mobilfunkverträge sind pre-paid. Capitec bietet für 45 Rand je GB ein gegenüber den marktüblichen Offerten deutlich günstigeres Angebot an, das digital vertrieben wird. Bereits 500.000 Karten konnte Capitec aktivieren. Bis zum Jahresende sollen es mehr als zwei Millionen werden.

Baki Irmak ist Mitgründer der Fondsgesellschaft Pyfore Capital und Manager des Aktienfonds The Digital Leaders Fund in Frankfurt.

The Economist: Afrika will in globalen Institutionen nicht länger marginalisiert werden. In den internationalen Institutionen wie UN, Weltbank und IWF haben afrikanische Länder verhältnismäßig wenig Mitspracherecht. Die starke Präsenz Afrikas beim Pariser Finanzgipfel spiegelt die Befürchtung wider, dass der Kontinent bei den geplanten Reformen erneut zu kurz kommen könnte.

Financial Times: Kenias Präsident fordert grüne multilaterale Bank. Im Gespräch mit der britischen Finanzzeitung beklagt William Ruto, Weltbank und IWF seien “Geiseln” der Industriestaaten. Darum brauche es einen neuen Finanzierungsmechanismus. Die fehlenden Billionen zur Lösung der Klimakrise könnten durch die Einführung globaler grüner Steuern aufgebracht werden.

Project Syndicate: Vermeidung von Zahlungsausfällen hat einen hohen menschlichen Preis. Fast alle afrikanischen Länder bedienen weiter ihre Auslandsverpflichtungen, trotz teils enormer Schuldenlast. Um die internationalen Gläubiger bei Laune zu halten und die Kosten eines Zahlungsausfalls zu vermeiden, gäben viele Volkswirtschaften des Kontinents deutlich zu wenig Geld für Bildung und Gesundheit aus, was zu Lasten künftiger Generationen gehe, schreibt der Präsident des Thinktanks Center for Global Development.

African Business: Solarenergie ist der Wegbereiter für neue Investitionen in Erneuerbare. Risikoscheue Investoren davon zu überzeugen, auf Afrikas grünen Energiesektor zu setzen, gestaltet sich immer noch schwierig. Doch wo die Investitionsbedingungen stimmen, fließen die Mittel für Erneuerbare Energien, vor allem für Solarprojekte.

South China Morning Post: Afrikanische Länder umwerben chinesische Touristen. Nachdem sie drei Jahre lang von Chinas riesigem Pool an zahlungskräftigen Reisenden abgeschnitten waren, bemühen sich Tourismusunternehmen in Ländern wie Tansania nun darum, die chinesischen Touristen wieder anzulocken.

Al Jazeera: Ruanda bietet Asylsuchenden aus UK keine Zuflucht. Bevor Ruanda seine Türen für Menschen öffne, die im Vereinigten Königreich Zuflucht suchen, sollte es sich lieber mit den eigenen Fluchtursachen für Ruander befassen, schreibt die ruandische Oppositionelle Victoire Ingabire Umuhoza. Ihrer Partei wird seit Jahren die Registrierung verwehrt.

Reuters: Russland hält Macron-Besuch des BRICS-Gipfels für unangemessen. Nachdem der französische Präsident seinen Wunsch geäußert hatte, am BRICS-Gipfel im August teilzunehmen, hat der stellvertretende russische Außenminister Rjabkow dem nun eine Absage erteilt. Länder mit einer feindlichen Haltung gegenüber Russland sollten international isoliert werden, so Rjabkow.

The Republic: Eine neue Ära der nigerianischen Politik. Das Aufstreben der Obidients – Anhänger des Labour-Politikers Peter Obi – im Zuge der Präsidentschaftswahlen hat die Demokratie des Landes um eine weitere Ebene bereichert und das politische System der Vergangenheit aufgebrochen. Nigerias politische Landschaft wird damit noch umkämpfter.

Eine der größten Investorinnen in Afrika arbeitet in einem modernen, funktionalen Bau in der Kölner Innenstadt. Carola Bose leitet bei der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, das Kapitalmarktgeschäft für Beteiligungen und Private-Equity-Fonds in Afrika sowie deren Klimainvestments. 2,7 Milliarden Euro war das Portfolio der DEG in den Regionen Afrika, Naher Osten und Nordafrika Ende 2022 groß – es setzt sich zusammen aus Darlehen, direkten Unternehmensbeteiligungen und Beteiligungen an Private-Equity- oder Venture-Capital-Fonds. Die Investitionen, die Carola Bose unterstützt, sollen rentabel sein und gleichzeitig Gutes tun.

“Wir sind einer der größten deutschen Private-Equity-Investoren in Schwellenländern”, sagt die Investmentbankerin nicht ohne Stolz. Insgesamt hat die DEG eine Bilanzsumme von rund zehn Milliarden Euro. Dieses Vermögen darf die DEG nicht durch unbedachte Investments gefährden.

“Wir können es uns nicht erlauben, einfach mal was auszuprobieren”, sagt Carola Bose. “Ein wichtiges Ziel ist es, unser Kapital als Basis unserer Tätigkeit zu erhalten.” Immerhin fordert der Eigentümer, anders als bei kommerziellen Private-Equity-Fonds, keine Gewinnausschüttungen. “Daher können wir die Gewinne, die wir erzielen, vollständig wieder in unser Geschäft investieren”, sagt Carola Bose. Sie teilt sich in Köln ein modernes Großraumbüro mit ihren Kolleginnen und Kollegen. 1962 wurde die DEG ins Leben gerufen und vor gut 20 Jahren in die KfW eingegliedert. Das Konzept entwarf Kai-Uwe von Hassel, ein prägender Politiker der frühen Bundesrepublik. Er wurde 1913 in Deutsch-Ostafrika geboren. Sein Vater war Hauptmann bei der dortigen Schutztruppe.

Neben einer angemessenen Rendite will die DEG, dass die Unternehmen in ihrem Portfolio eine positive Wirkung erzielen im Hinblick auf soziale Kriterien, Schaffung von Arbeitsplätzen, Digitalisierung, Ausbildung oder auch die Schaffung lokaler Einnahmen wie Steuern. “Wir wollen die Transformation der afrikanischen Wirtschaft unterstützen, aktuell spielen die Digitalisierung Afrikas sowie die Klima-Transformation große Rollen”, beschreibt Carola Bose diesen zweiten Aspekt.

Neuerdings kam ein drittes Ziel hinzu: “Bis zum Jahr 2040 wollen wir net zero in Bezug auf Kohlendioxid-Emissionen sein.” Dazu führe die DEG derzeit eine eigene CO2-Messung ein und investiere schon lange nicht mehr in Aktivitäten wie Kohle und Stahl.

Anders als kommerzielle Private-Equity-Fonds unterstützt die DEG viele Projekte mit Darlehen, so in Kenia den Windpark in der Turkana-Wüste oder ein Erdwärme-Kraftwerk, in Südafrika einen Windpark oder moderne Gaskraftwerke in Senegal und Nigeria. An vielen Unternehmen ist die DEG über andere Fonds beteiligt, beispielsweise über den Venture-Capital-Fonds Partech, den der französische Investmentbanker und leidenschaftliche Segler Jean-Marc Patouillaud gegründet hat.

Über ihre direkten und indirekten Beteiligungen im afrikanischen Tech-Bereich ist die DEG auch beim ägyptischen Fintech und Unicorn MNT Halan engagiert, bei Zipline, das über Drohnentechnologie unter anderem die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten verbessert oder auch im kenianischen Online-Handelsunternehmen Copia.

Carola Bose ist im Kapitalmarktgeschäft immer noch eine Ausnahme. Auch heute prägen Männer die Welt von Private Equity und Venture Capital. “Ich bin froh, bei einem Arbeitgeber zu sein, der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördert”, meint auch Carola Bose.

Ihr Studium hatte sie über Münster nach Rotterdam und Tübingen geführt. Anschließend ging sie ins Investmentbanking der WestLB in Düsseldorf. Rasch stellte sich ihr die Sinnfrage, und nach einigen Monaten konzeptioneller Arbeit im BMZ, lag es für die Deutsch-Inderin nahe, in der DEG Kapitalmarktgeschäft mit Entwicklungsförderung zu verbinden. Zunächst war sie im Asiengeschäft der DEG tätig. Dann folgte der Wechsel in die Leitung des Afrika-Desks. Die neue Aufgabe brachte neue Erfahrungen: “In Europa und Asien sind die Kapitalmärkte hochentwickelt, während Afrika sein riesiges Potenzial erst noch entfalten muss.” Christian von Hiller