auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi ist die Afrikanische Union als ständiges Mitglied aufgenommen worden und hat damit nun den gleichen Status wie die EU. Das eröffnet den beiden Staatenbünden neue Möglichkeiten der Kooperation. Wie AU und EU künftig besser zusammenarbeiten können, beschreibt unser Kollege Harrison Mwilima.

Kenia gilt bei Erneuerbaren Energien schon lange als einer der Vorreiter auf dem Kontinent. Spätestens seit dem Africa Climate Summit in Nairobi sind die Fortschritte des westafrikanischen Landes in aller Munde. Christian von Hiller hat sich angesehen, wie grün Kenias Stromerzeugung wirklich ist.

Außerdem in dieser Ausgabe: Ruanda baut einen nuklearen Testreaktor mit deutscher Hilfe; Chinas Pläne für eine zweite Marinebasis auf dem Kontinent sind vorerst ausgebremst; und ein französischer Politikberater fordert mehr deutsch-französische Kooperation in Afrika.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Der erste Eindruck vom Jahrhundertbeben zwischen Marrakesch und dem Atlas-Gebirge ist überraschend. Rund um den Hauptbahnhof und in den geschäftigen Einkaufsstraßen der Touristenmetropole ist schon wenige Tage nach den Erdstößen der Stärke 6,8 der Alltag zurückgekehrt. Weder die riesigen Schaufenster der internationalen Modemarken noch die aufwendigen Verzierungen der aufwendig renovierten Gebäude in der Medina sind beschädigt.

Zwar haben einige Touristen ihre Reise nach Marrakesch abgesagt. Und dennoch ziehen über den berühmten Platz Jemaa al Fnaa wieder Reisegruppen aus aller Welt. Die Aufnahmen von engen Gassen voller Trümmer stammen aus dem südlichen Teil der Medina von Marrakesch und den Bergdörfern außerhalb der Stadt. Viele der dort oft nur mit Lehm, Ziegeln oder billigem Zement gebauten Häuser stürzten ein und begruben ihre Bewohner unter sich.

Mehr als 3000 Tote und 5000 Verletzte wurden bisher gezählt. In die nur zu Fuß oder mit Eseln erreichbaren Siedlungen haben sich die Retter auch nach einer Woche nicht vorkämpfen können. Die Bilder der wie Kartenhäuser zusammengefalteten Gebäude haben eine nie gesehene Solidaritätswelle ausgelöst. Während man sich in Europa fragt, warum Marokko die angebotene Katastrophenhilfe ablehnte, schieben sich Konvois von Lastwagen aus dem ganzen Land durch die Bergstraßen des Atlas.

Die von der Regierung gestellten blauen und gelben Zelte sind umringt von Helfern, die den Dorfbewohnern Lebensmittel und Decken für die schon bald erwartete Kälte liefern. In Ou, rund 17 Kilometer von Marrakesch entfernt, hat die Armee ein Logistikzentrum aufgebaut, das in den nächsten Monaten die bis zu 100 Kilometer entfernten Dörfer versorgen soll.

Die marokkanische Regierung plant in dem Katastrophengebiet den Wiederaufbau von 50.000 Häusern. Den Betroffenen werden 13.000 Euro für die Wiederherstellung vollständig zerstörter Häuser gezahlt, 8000 Euro für solche mit Teilschäden. Alle Erdbebenopfer erhalten eine Entschädigung von 3000 Euro. Doch ein Blick in die durch Risse gezeichneten Gebäude zeigt, dass die Dimension der Katastrophe das Überleben einer Lebensweise infrage stellt.

“Mindestens 100 Dörfer müssen vollständig neu gebaut werden”, sagt ein Offizier nach einer mehrtägigen Erkundungstour in Ouirgane. Doch die junge Generation hat die naturverbundene und traditionelle Lebensweise des Atlas längst gegen vom Staat geförderte Wohnungen in den Großstädten getauscht. In fast jedem Dorf trifft man auf junge Familien die ihre noch in der Heimat lebenden Eltern zumindest den Winter über in Casablanca, Agadir oder Rabat unterbringen werden.

Auch die Bankangestellte Aisha Tdbella will ihre Eltern nicht in einem Zelt neben ihrem von Rissen durchzogenen Haus überwintern lassen. 150 von 700 Einwohner starben, einige liegen noch unter den Trümmern. “Auch die recht üppige staatliche Hilfe wird wohl nicht verhindern, dass Teile des Atlas durch die kommende Landflucht künftig menschenleer sein werden”, sagt sie. “Auch weil kaum ein in den letzten Jahrzehnten gebautes Haus in den Städten beschädigt wurde.”

Ähnlich wie in Marokko erlebt Libyen eine noch nicht dagewesene Welle der Solidarität. Aus dem ganzen Land treffen Konvois mit Nahrungsmitteln, Kleidung und anderen Spenden in der zu 30 Prozent zerstörten Hafenstadt Derna ein. Hausbesitzer in Tripolis, Bengasi und der mehr als 1200 Kilometer entfernten Sahara-Metropole Sebha bieten den mindestens 30.000 Obdachlosen eine Unterkunft.

“Die Mobilisierung der Bevölkerung über die Frontlinien hinweg ist auch ein Protest gegen die Machthaber in Ost-und Westlibyen”, sagt Amaal Elhadj, eine Frauenrechtlerin aus Tripolis. Denn während internationale und libysche Helfer unter dramatischen Umständen versuchen, den Ausbruch von Cholera durch das Bergen der Leichen zu verhindern, verfällt die politische Elite in alte Mechanismen.

In seiner ersten Rede nannte Parlamentspräsident Aguila Saleh keine einzige konkrete Maßnahme, um das Weiterleben in der 220.000 Einwohner großen Stadt zu ermöglichen. Stattdessen forderte er die Zentralbank auf, einen 100 Millionen Dinar großen Hilfsfonds vom Parlament verwalten zu lassen. Das Mandat der Parlamentarier und der Regierung in Tripolis ist längst ausgelaufen. Beiden Institutionen nahe stehende Milizen verhinderten zuletzt Ende 2012 Neuwahlen.

Der UN-Gesandte für Libyen, Abdoulaye Bathily, forderte daher bei einem Treffen mit Mohamed Menfi, dem Vorsitzenden des so genannten Präsidialrates, die Entwicklung eines umfassenden Mechanismus zur Überwachung des Wiederaufbaus in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten im Ostlibyens.

Während des Treffens lobte Bathily nach einem Besuch in Derna “die Widerstandsfähigkeit des libyschen Volkes” und sprach im Namen des Teams der Vereinten Nationen in Libyen sein Beileid aus. Doch die Wut der Bürger in Derna könnte schon bald die politische Elite wie vor zwölf Jahren hinwegfegen. Denn in der Flut verschwanden staatliche Institutionen wie Katasteramt und andere staatlichen Institutionen. In der Nacht von Montag auf Dienstag herrschten in Derna wütende Proteste gegen die verantwortlichen Behörden. Dabei hat die Menge auch das Haus des Bürgermeisters von Derna abgebrannt.

“Die bisherigen Hilfe wurde von der Zivilgesellschaft und den internationalen Helfern geleistet”, sagt Loubna al Moustari, eine Aktivistin aus Derna. “Wir werden unsere Stadt wohl auch in Eigenregie aufbauen müssen, aber unter dem Schutz der Vereinten Nationen.”

Mit der Aufnahme der AU als ständiges Mitglied in die G20 auf dem Gipfeltreffen in Neu-Delhi Anfang September wurde die Organisation nach der EU zum zweiten regionalen Block mit Vollmitgliedschaft. Diese Entwicklung erfolgt anderthalb Jahre nach dem sechsten EU-AU-Gipfel, der im Februar 2022 in Brüssel stattfand und auf dem sich die beiden Staatenbünde in ihrer Vision für 2030 auf eine Zusammenarbeit auf multilateraler Ebene geeinigt haben.

So versprach die EU, die Reform der Welthandelsorganisation WTO zu unterstützen, um die Schwellenländer in der Organisation zu stärken. Darüber hinaus verpflichteten sich beide Seiten, eine Reform des UN-Systems, einschließlich des Weltsicherheitsrats, zu unterstützen.

Häufig haben die EU und vor allem einige ihrer großen Mitgliedstaaten Einfluss in diesen internationalen Plattformen, in denen afrikanische Themen diskutiert werden könnten, ohne dass afrikanische Regierungen am Entscheidungstisch sitzen.

In der gemeinsamen Vision der AU und der EU für 2030 werden Herausforderungen skizziert, besonders Sicherheit und Migration. Allerdings nehmen die beiden Parteien diese beiden Themen unterschiedlich wahr.

Die AU betrachtet die Frage der Sicherheit als wichtig für die Erleichterung der wirtschaftlichen Entwicklung, während die EU sie als geopolitische Frage zur Gewährleistung der Stabilität in Europa ansieht. Die EU ist der Ansicht, dass die Unsicherheit in afrikanischen Ländern negative Auswirkungen auf Europa hat, beispielsweise durch illegale Migration.

Zur Bewältigung der sicherheitspolitischen Herausforderungen in Afrika hat die EU die Mechanismen der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur (APSA) der AU finanziert. Außerdem setzt sie sich für andere Werte und Normen zur Friedensförderung wie Menschenrechte und verantwortungsvolle Staatsführung ein.

Die afrikanischen Länder verfügen über eigene Instrumente zur Förderung solcher Normen auf dem Kontinent, zum Beispiel einen eigenen Menschenrechtsgerichtshof und den African Peer Review Mechanism (APRM) zur Förderung der Menschenrechte und einer verantwortungsvollen Staatsführung. Die Förderung von Normen durch die EU wird manchmal als nicht den afrikanischen Interessen entsprechend angesehen, und solche Initiativen empfinden einige Länder als neokolonial und paternalistisch.

Die wichtigsten Prioritäten Afrikas gegenüber der EU sind Handel und wirtschaftliche Entwicklung. Die Verhandlungen über Handel mit Europa beispielsweise waren für viele afrikanische Regierungen eine Enttäuschung, besonders nachdem die EU sie zur Unterzeichnung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (WPA) drängen wollte, das den Freihandel mit den EU-Ländern einführen sollte. Viele afrikanische Länder weigerten sich, das WPA zu unterzeichnen. Sie befürchteten, dass der zollfreie Zugang für europäische Waren ihre lokale Industrie zerstören würde.

Die afrikanischen Länder sind nun auf der Suche nach glaubwürdigen Partnern und Orten, an denen ihre Anliegen ernst genommen werden. Der Brics-Gipfel im August war ein Beispiel für solche Initiativen. Das Interesse, das die G20 und die Brics Afrika gegenüber zeigen, sollte ein Weckruf für die EU sein, besonders wenn Europa enge Beziehungen zur AU anstrebt. Die Aufnahme der AU in die G20 könnte eine Chance für EU und AU sein, wirklich zusammenzuarbeiten und gemeinsame Interessen zu verfolgen.

Dazu muss Europa jedoch den Anliegen der AU mehr Gehör schenken und diese ernst nehmen. Damit die beiden Blöcke auf internationaler Ebene wirksam zusammenarbeiten können, müssen sie sich von der alten paternalistischen Beziehung lösen und eine nachhaltige Beziehung auf gleichberechtigter Basis aufbauen.

Harrison Kalunga Mwilima ist Dozent und Journalist, der sich auf die Beziehungen zwischen Europa und Afrika spezialisiert hat. Er ist Tansanier und lebt in Berlin. Jüngst ist von ihm das Buch “Die Europäische Union und die regionale Integration in Ostafrika” erschienen.

In einem Punkt stimmen die Regierung in Kinshasa und ein großer Teil der Bevölkerung überein: Die Mission der Vereinten Nationen zur Stabilisierung der Demokratischen Republik Kongo (Monusco) soll abziehen. Der Grund: Ihre Leistungsbilanz fällt nach einem Vierteljahrhundert bescheiden aus. Doch wie der Abzug vonstatten gehen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Die Bürgerbewegung “Kampf für den Wandel”, auf Französisch kurz Lucha (lutte pour le changement) genannt, verlangt den sofortigen Abzug “aller Soldaten, die nicht kämpfen”. Alle Einheiten mit Ausnahme der Schnellen Eingreiftruppe sollten abziehen, sagt Aktivist Stewart Muhindo. Wie er denken viele Menschen im rohstoffreichen Osten des Landes. Dort leidet die Bevölkerung seit bald drei Jahrzehnten unter Kriegen, Aufständen und Willkür.

Geht es nach Muhindo sollen die 3000 Soldaten der Schnellen Eingreiftruppe die zahlreichen Milizen entwaffnen und dafür sorgen, dass deren Kämpfer in die Gesellschaft integriert werden. Die Brigade wurde 2013 während des Krieges gegen die Miliz M23 geschaffen. Sie hat ein offensives Mandat, was damals ein Novum für die UNO war. Mit ihrer Hilfe besiegte die kongolesische Armee damals die M23. Sie wird nach UNO-Erkenntnissen vom Nachbarland Ruanda ausgerüstet und führt derzeit einen neuen Krieg in der Provinz Nord-Kivu.

Onesphore Sematumba, Analyst beim Thinktank Crisis Group, warnt hingegen vor einem sofortigen Abzug der Blauhelmtruppen. Auch wenn die Monusco es nicht schaffe, die Bevölkerung ausreichend zu schützen, würde sie doch logistische Aufgaben für die kongolesische Armee übernehmen und punktuell für ein Minimum an Sicherheit sorgen. “In jedem Fall muss die Bevölkerung in den Krisengebieten einbezogen werden, wenn der Abzugsplan erarbeitet wird”, sagt er. Bisher geschehe das zu wenig.

Der kongolesische Sicherheitsapparat sei in einer schlechten Verfassung, sagt Sematumba. Daher erwartet der Analyst, dass Übergriffe auf die Bevölkerung vorübergehend zunehmen, wenn die Monusco abzieht. Die Regierung und die UNO müssten den Abzug so gestalten, dass der Schaden für die Bevölkerung begrenzt bleibe.

Monusco-Chefin Bintou Keita hat mehrfach erklärt, dass die Truppen der UNO für den Abzug bereit seien, aber sie könnten erst gehen, wenn die kongolesische Armee und Polizei in der Lage seien, die Bevölkerung zu schützen. Sematumba hält dies für “zynisch”. Schließlich sei die teilweise international finanzierte Ausbildung der kongolesischen Sicherheitskräfte bisher ungenügend.

Der Analyst erwartet, dass die UNO das Mandat der Monusco im Dezember für 2024 verlängert, aber weniger Militär entsendet. Derzeit sind 14.000 UNO-Soldaten im Einsatz. Auf Drängen Kinshasas wurde deren Zahl in den vergangenen Jahren bereits um 6000 reduziert. Außerdem werde voraussichtlich ein Abzugsplan eingefordert, sagt Sematumba.

Lucha fordert, dass einige zivile Abteilungen der Monusco zunächst bleiben. Dazu zählt Aktivist Muhindo das Büro für Menschenrechte. Es hat im ersten Halbjahr dieses Jahres 2564 Menschenrechtsverstöße festgestellt. Für 36 Prozent waren die kongolesische Armee und Polizei verantwortlich, für 64 Prozent die Milizen.

Der Abzug der Monusco würde, zumindest vorübergehend, auch die Wirtschaft treffen. Das gilt vor allem für den Ostkongo, wo die meisten Soldaten und zivilen Angestellten stationiert sind. So herrscht in Goma, der Provinzhauptstadt von Nord-Kivu, ein Immobilienboom. “Dazu hat die Monusco wesentlich beigetragen”, sagt Yvette Mwanza, Vorstandsmitglied des kongolesischen Unternehmerverbands.

Die UNO miete riesige Areale von Privatpersonen, und ausländische Monusco-Angestellte würden Häuser und Wohnungen zu hohen Preisen mieten, da sie in der Regel hohe Gehälter beziehen, sagt Mwanza. Auch Bars, Restaurants, Supermärkte und Autowerkstätten leben nach Mwanzas Beobachtung zu einem beträchtlichen Teil von der Monusco. Außerdem würden UNO-Angestellte Personal für Haus und Garten beschäftigen, was die hohe Arbeitslosigkeit ein wenig lindere.

Laut des Observatoire Boutros-Ghali du Maintien de la Paix geben ausländische Monusco-Angestellte 30 Prozent ihres Gehalts für Mieten und Güter des täglichen Bedarfs aus. Von den hohen Löhnen profitieren auch einheimische Angestellte. 2018 beschäftigte die Monusco 2700 Kongolesen in ihren zivilen Abteilungen. Für sie brachte die UNO-Mission damals laut des Observatoire Boutros-Ghali 92 Millionen Dollar auf, die größtenteils in die heimische Wirtschaft flossen. Derzeit hat die Monusco noch 1532 einheimische Angestellte. Sie laufen Gefahr, ihren Job zu verlieren, wenn die UNO abzieht.

Nur wenige Staatsoberhäupter in Afrika geben sich so ökologiebewusst wie Kenias Präsident William Ruto. 93 Prozent des Stroms in Kenia stammten aus Erneuerbarer Energie, sagte er auf dem Afrika-Klimagipfel Anfang September in Nairobi. Die Zahl scheint erstaunlich hoch, wird aber seitdem landauf, landab zitiert. Wir haben die Fakten überprüft.

Die Zahl klang zu Beginn dieses Jahres bescheidener. Im Januar hieß es, dass “mehr als 80 Prozent des in Kenia erzeugten Stroms aus Erneuerbaren Energiequellen produziert werden”. Dennoch erscheint auch die Zahl von 80 Prozent hoch, zumal jeder im Land versucht, sich vom öffentlichen Stromnetz unabhängig zu machen. So schaffen sich viele Haushalte und Unternehmen Dieselgeneratoren an, um Stromunterbrechungen zu überbrücken. Diese sind erschwinglicher geworden. So kostet ein Pacwell 1.2 kva Petrol aktuell rund 32.000 Schilling (203 Euro), ein leistungsstärkerer Honda EM 8000 ETS 6.5 kva rund 167.000 Schilling (1060 Euro).

Unstrittig ist, dass Kenia stark in Erneuerbare Energie investiert. So ist im Norden am Turkana-See der größte Windpark Afrikas mit einer Kapazität von 310 MW entstanden. Die DEG Invest hat bei der Finanzierung des Projektes mitgeholfen. Doch der karge Landstrich ist nicht unbewohnt. Einheimische beklagen sich, dass die Regierung ihnen das Land gestohlen habe. Nur ein Dorf habe eine Entschädigung erhalten, private Landeigner nichts. Seitdem steht der Verdacht im Raum: Haben sich westliche Entwicklungsfinanziers daran beteiligt, ökologische Ziele zulasten sozialer Belange durchzusetzen?

Wichtigster Stromproduzent in Kenia ist die Kenya Electricity Generating Company (Ken Gen). Das Unternehmen ist börsennotiert, wobei der Staat 69,9 Prozent der Aktien hält. Ken Gen betreibt 30 Wasserkraftwerke mit 826 MW Kapazität, sieben Geothermie-Kraftwerke mit 799 MW, ein Windkraftwerk in Ngong, einem Vorort von Nairobi, mit 26 MW.

Darüber hinaus unterhält Ken Gen vier thermische Kraftwerke mit 253 MW. Die Kraftwerke Kipevu I und II an der Küste werden mit Diesel betrieben, das Kraftwerk Muhoroni mit Erdgas. Somit kommt Ken Gen insgesamt auf eine Kapazität von 1904 MW, an der Erneuerbare Energie 1651 MW und somit 86 Prozent ausmacht.

Allerdings ist umstritten, ob Wasserkraft angesichts des harten Einschnitts, den die Aufstauung von Flüssen darstellt, den ökologisch wünschenswerten Energiequellen zugerechnet werden soll. Würde Wasserkraft herausgerechnet, produzierten Erneuerbare Energien in Kenia nur noch 825 MW. Dadurch fiele der Anteil von Erneuerbarer Energie auf 43,3 Prozent der Produktionskapazität von Ken Gen.

Doch Ken Gen produziert nur rund 60 Prozent des Stroms in Kenia. So hat das Land im vergangenen Jahr Strom im Wert von 32 Millionen Dollar importiert. Das klingt nach wenig. Doch der Wert ist gegenüber dem Vorjahr um 280 Prozent in die Höhe gesprungen. Kohleimporte haben um 38 Prozent auf 138 Millionen Dollar zugenommen.

Die restlichen 40 Prozent auf dem Strommarkt erzeugen jedoch überwiegend Independent Power Producers (IPPs). Davon sind sechs in Kenia zugelassen: Tsavo Power, Iberafrica Power, Thika Power, Rabai Power, Gulf Power und Triumph. Diese betreiben hauptsächlich Dieselkraftwerke – aus gutem Grund. “Die größtenteils mit Diesel betriebenen IPP-Anlagen ergänzen die Wasserkraft und verringern so die Anfälligkeit Kenias für Dürreperioden”, urteilt die Economist Intelligence Unit.

Diesel-Kraftwerke machen die Versorgung verlässlicher, haben allerdings neben ökologischen auch wirtschaftliche Nachteile: Da die IPPs den Diesel importieren müssen, verlangen sie Zahlung in Fremdwährung, auch wenn ihre Energie nicht genutzt wird. Das erhöht die Stromrechnung für die Kunden. Allerdings ersetzen auch die IPPs ihre Dieselanlagen zunehmend durch Geothermie, Solar und Wind.

Die Kapazität am Energiemarkt ist stetig gewachsen. 2015 lag sie bei 2,4 GW, im vergangenen Jahr bei 3,4 GW. Gewachsen ist vor allem das Angebot aus Geothermie, während die Anteile von Wasserkraft, Wind und fossilen Brennstoffen kaum verändert sind. Der wachsende Anteil von Erneuerbarer Energie ist somit vor allem auf Investitionen zurückzuführen. Im vergangenen Jahr sind 188 MW Kapazität hinzugekommen. Davon stammen nur vier MW aus dem nicht-erneuerbaren Bereich. Im Solarbereich wurden 90 MW geschaffen, bei Geothermie 86 MW und bei Wasserkraft acht MW.

Unstrittig ist allerdings auch, dass das Land das Potenzial nicht ausgeschöpft hat. Allein für Geothermie wird es auf 10.000 MW geschätzt. Gebaut worden sind bisher 863 MW. Diese Lücke will Ruto rasch schließen. “Wir planen 100 Prozent Erneuerbare Energie bis zum Jahr 2030 und ein Netz komplett aus Erneuerbarem Strom von 100 Gigawatt bis zum Jahr 2040″, sagte Ruto auf dem Klimagipfel Afrika.

Wird der gesamte Energiemarkt betrachtet, verschlechtert sich das Bild. Während der Anteil der Stromerzeugung an Kenias Kohlendioxid-Emissionen gering ist und tendenziell sinkt, nehmen das Gewicht von Verkehr, Industrie und Gebäuden an den Emissionen zu. So wird in Kenia, besonders auf dem Land, überwiegend mit Holz und Holzkohle gekocht. Erdgas und Strom verwendet vor allem die städtische Mittel- und Oberschicht. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) werden bis 2030 nur 46 Prozent der Bevölkerung Zugang zu sauberem Kochen haben.

Auch hat der Ausbau der Erneuerbaren Energie bisher nicht die Abhängigkeit von teuren Mineralölimporten gemindert. Dabei ist das ein wesentliches Ziel, das afrikanische Regierungen mit dem Ausbau Erneuerbarer Energie verfolgen. Im vergangenen Jahr importierte Kenia Mineralölprodukte im Wert von 5,6 Milliarden Dollar. Das waren 26,5 Prozent aller Einfuhren. Vor allem lag der Wert 2022 um 60 Prozent über dem des Jahres zuvor.

Und einen anderen Effekt hat der Ausbau der Erneuerbaren Energien zur Folge: Die Anlagen sind kapitalintensiv. Dementsprechend zahlen kenianische Verbraucher mit die höchsten Strompreise in Afrika.

Fünf Tage lang wird in Abu Dhabi ein globales Investmentforum stattfinden, das die UN-Organisation für Handel und Entwicklung Unctad zum achten Mal ausrichtet. Vom 16. bis 20. Oktober treffen sich am Golf Politiker, Unternehmensvertreter, Finanziers, Wissenschaftler und Repräsentanten internationaler Organisationen im Abu Dhabi National Exhibition Centre.

Auch Regierungsmitglieder aus den afrikanischen Putschstaaten werden an der Konferenz teilnehmen, obwohl diese zum Teil nicht international als rechtmäßig anerkannt sind. So wird aus Burkina Faso, das von einer Militärdiktatur unter dem Offizier Ibrahim Traoré geführt wird, der Minister für industrielle Entwicklung, Handel, Handwerk und Mittelstand Serge Gnaniodem Poda auf der Konferenz sprechen.

Dort wird Poda dem Konferenzprogramm zufolge auch Seite an Seite mit dem deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck auftreten. Die beiden Politiker sind am dritten Konferenztag um 10 Uhr Ortszeit als gemeinsame Teilnehmer an einem Runden Tisch über Investitionen für eine nachhaltige Entwicklung angekündigt.

Die deutsche Industrie und die Finanzwirtschaft dagegen wird auf dem Gipfel eine Nebenrolle einnehmen. Vertreter deutscher Unternehmen stehen bisher nicht auf der Rednerliste. Allerdings schicken andere große Unternehmen Sprecher auf die Konferenz, so etwa der schwedische Pharmakonzern Astra Zeneca, das französische Atomunternehmen Orano, der schweizerische Nahrungsmittelhersteller Nestlé, die Beratungsgesellschaften KPMG, McKinsey und PwC, die amerikanische Großbanken Wells Fargo und Citigroup, die europäischen Banken Rabobank, Allied Irish Banks und HSBC, die amerikanische Fondsgesellschaft Fidelity und der französische Entwicklungsfinanzier Caisse des Dépôts. hlr

Der Militärputsch in Gabun hat offenbar chinesische Pläne für einen Marinestützpunkt in dem Land durchkreuzt. Dies berichtet der Informationsdienst Africa Intelligence. Demnach hatte der abgesetzte Präsident Ali Bongo dem chinesischen Staatschef Xi mündlich zugesichert, eine Basis der chinesischen Marine nahe der zweitgrößten gabunischen Stadt Port-Gentil einzurichten. Es wäre der zweite Überseestützpunkt der chinesischen Streitkräfte nach der 2016 eingerichteten Marinebasis in Dschibuti.

Die Verhandlungen über die Marinebasis in Gabun standen demnach im Mittelpunkt von Bongos Staatsbesuch, als dieser im April nach China gereist war. Zu diesem Anlass haben die beiden Länder auch ihre bilateralen Beziehungen offiziell vertieft: von einer “umfassenden Kooperationspartnerschaft” zur “strategischen umfassenden Kooperationspartnerschaft”. Im Juni war der Chef der chinesischen Marine, Admiral Dong Jun, mit einer Delegation nach Gabun gereist, wohl auch, um den künftigen Standort zu inspizieren.

Noch ist unklar, wie sich die neue Putschregierung unter General Brice Nguema mit Blick auf den geplanten Marinestützpunkt positionieren wird. China jedenfalls scheint um das Projekt besorgt zu sein, denn die chinesische Diplomatie war eine der ersten, die auf den Staatsstreich vom 30. August reagierte – der eigenen außenpolitischen Doktrin der Nichteinmischung zum Trotz. In einer Erklärung des Außenministeriums rief Peking “die betroffenen Parteien dazu auf, ihre Differenzen friedlich im Dialog beizulegen, die sofortige Rückkehr zur normalen Ordnung zu ermöglichen und die persönliche Sicherheit von Ali Bongo zu garantieren”.

Bei den vorausgegangenen Putschen in der Sahelzone verhielt sich die chinesische Diplomatie zurückhaltender. Peking möchte nun so schnell wie möglich mit dem neuen Machthaber des Landes Kontakt aufnehmen, um das Projekt in Port-Gentil zu besprechen.

Internationale Beobachter rechnen schon länger damit, dass die Volksrepublik einen Marinestützpunkt an der afrikanischen Atlantikküste einrichten wird. Im Dezember 2021 berichtete etwa das Wall Street Journal, China sei in Verhandlungen mit Äquatorialguinea über den Bau einer solchen Basis. Sollte Nguema die chinesische Basis in Gabun nicht fortführen wollen, könnte China sich wieder Äquatorialguinea zuwenden.

Im Westen werden die chinesischen Bemühungen mit großem Argwohn gesehen. Im März 2022 warnte etwa der damalige Kommandeur des in Stuttgart stationierten United States Africa Command vor dem Repräsentantenhaus davor, China könne sich am Golf von Guinea etablieren und so Zugang zum Nordatlantik erlangen. So waren es vor allem die Amerikaner, die in Äquatorialguinea eine chinesische Basis verhinderten.

Die durchgesickerten Verhandlungen zwischen China und Gabun geben seit Mai Anlass zur Sorge in Washington und Paris. Die USA und Frankreich hatten seither versucht, Ali Bongo zu überzeugen, auf dieses Projekt zu verzichten. Parallel zu den amerikanischen Bemühungen hatte Paris Anfang Juli den damaligen Generalstabschef der Marine, Admiral Pierre Vandier, nach Libreville entsandt, um Ali Bongo von dem Projekt abzubringen. Auch nach dem Putsch übt Frankreich weiter Druck aus: Das Thema wurde kürzlich bei einem Treffen zwischen dem französischen Botschafter in Libreville, Alexis Lamek, und dem Putschgeneral Nguema angesprochen. ajs

Die ruandische atomare Aufsichtsbehörde RAEB hat einen Vertrag mit dem deutsch-kanadischen Kerntechnikunternehmen Dual Fluid Energy Inc. über den Bau eines neuartigen nuklearen Testreaktors in dem ostafrikanischen Land abgeschlossen. Die Kosten für den Reaktor belaufen sich auf 70 Millionen Euro, die von dem Unternehmen finanziert werden. Dies teilte Götz Ruprecht, Geschäftsführer von Dual Fluid, auf einer Pressekonferenz in Kigali mit. Ruanda stellt den Standort und die benötigte Infrastruktur bereit. Der Reaktor wird keinen Strom für das Stromnetz des Landes erzeugen. Stattdessen soll die von Dual Fluid entwickelte Technologie erprobt werden, um künftig den Bedarf an kohlenstoffarmer Energie zu decken. Der Reaktor soll bis 2026 in Betrieb genommen werden, bis 2028 sollen die Tests abgeschlossen sein.

Der regierungsnahen ruandischen Tageszeitung New Times sagte Ruprecht, “Wir glauben, dass Ruanda aus verschiedenen Gründen der beste Ort für uns ist, einschließlich der erklärten Strategie und des politischen Willens, das Land mit zuverlässiger Kernenergie zu entwickeln. Wir sind in Ruanda, weil wir einfach glauben, dass es der schnellste Weg ist, diese bahnbrechende Technologie zu verwirklichen”. Ruprecht, ein Kernphysiker, argumentiert, dass die Entschlossenheit und der Ehrgeiz, so schnell wie möglich neue Kernkraftwerke zu bauen, in vielen westlichen Ländern weniger ausgeprägt sind.

Der Vorsitzende der RAEB Fidel Ndahayo erklärte, die Vereinbarung sei Teil einer ruandischen Strategie von Partnerschaften mit Start-up-Unternehmen, die kleine modulare Kernreaktortechnologien entwickeln. Das Land wendet sich der Kernenergie zu, um den wachsenden Energiebedarf zu decken und sich an den Klimawandel anzupassen. Mit seinen 13 Millionen Einwohnern ist das Land, das kleiner als Brandenburg ist, das am dichtesten besiedelte des Kontinents. Nach Angaben der Rwanda Energy Group stammt ein Großteil der Elektrizität des Landes aus Wasserkraft- und Dieselkraftwerken, und nur etwa 68 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu Strom.

Wenn alles nach Plan läuft, könnten Ruanda und Dual Fluid eine Produktionslinie für solche Reaktoren in dem ostafrikanischen Land einrichten. Bisher betreibt auf dem Kontinent allein Südafrika Atomkraftwerke. Ägypten baut derzeit mit russischer Unterstützung an seinem ersten Kernkraftwerk.

Dual Fluid ist eines von mehr als 20 in der Entwicklung befindlichen kleinen modularen Reaktorprojekten, die in diesem Jahr in einem Bericht der Kernenergieagentur der OECD bewertet wurden. Kleine modulare Reaktoren unterscheiden sich von größeren konventionellen Reaktoren dadurch, dass sie weniger Brennstoff benötigen, flexibler in Bezug auf den Standort sind, vorgefertigt werden und verschifft werden können, so die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO). Nach Angaben der IAEO werden derzeit weltweit mehr als 70 kommerzielle Reaktorkonzepte entwickelt. ajs

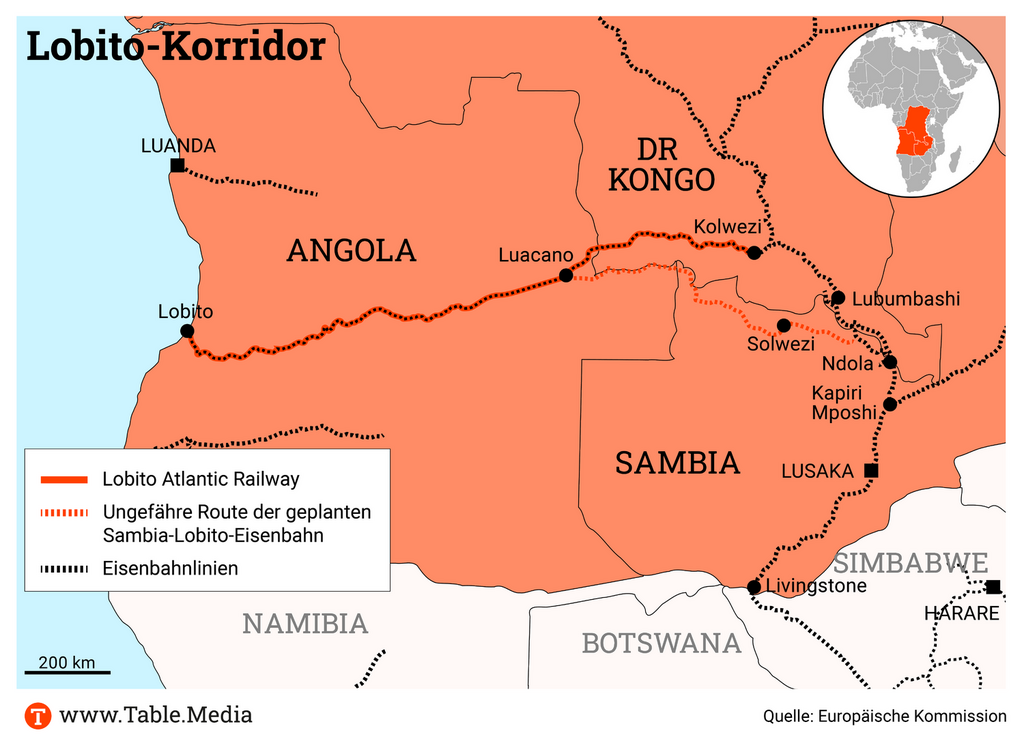

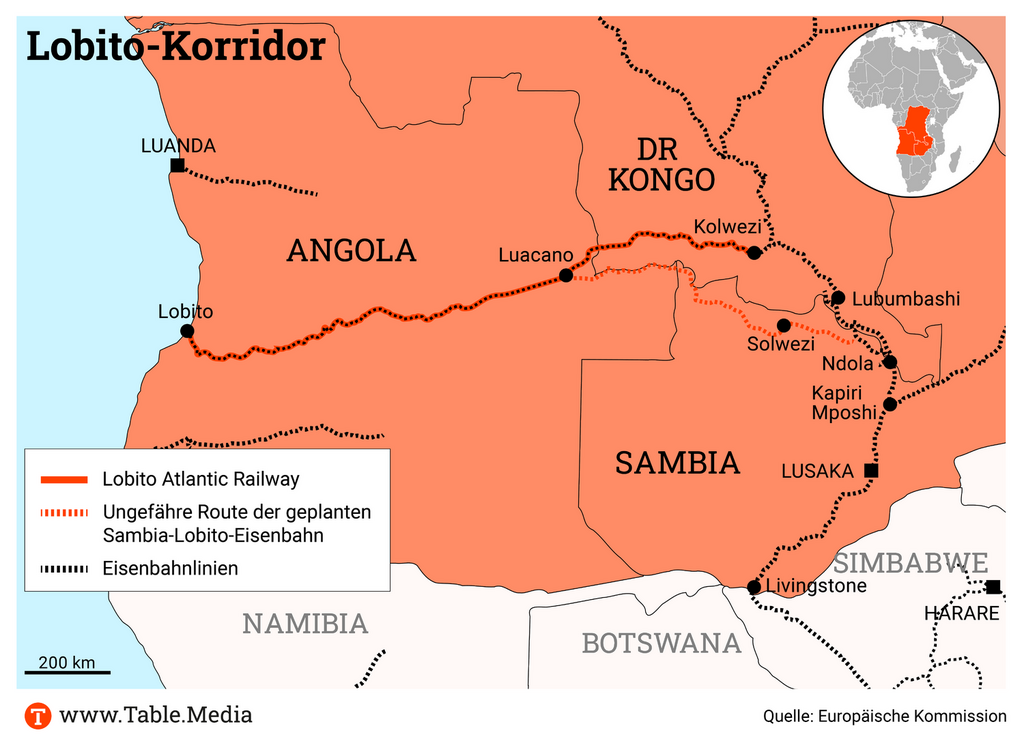

Die Europäische Union (EU) und die USA planen den Bau einer neuen Eisenbahnstrecke, die Sambia mit dem angolanischen Schienennetz verbinden soll. Das Projekt ist Teil des Lobito-Korridors, der im Rahmen der Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) der G7 ausgebaut werden soll. Der Korridor erstreckt sich von der angolanischen Hafenstadt Lobito bis in die Bergbaugebiete im südlichen Teil der DR Kongo und im Nordwesten Sambias.

Die EU und USA werden laut einer gemeinsamen Presseerklärung die betreffenden Länder bei der Erstellung der Durchführbarkeitsstudien für den Bau der neuen Bahnstrecke Sambia-Lobito vom Osten Angolas nach Sambia begleiten. Dies baut auf der ursprünglichen, von den USA angeführten Unterstützung der Modernisierung des Eisenbahnabschnitts vom Hafen in Lobito bis zur kongolesischen Grenze auf. Die USA prüfen derzeit die Unterstützung der Modernisierung in Angola mit 250 Millionen Dollar durch die US International Development Finance Corporation.

Neben der Unterstützung der neuen Bahnstrecke in Sambia werden EU und USA finanzielle Ressourcen und technisches Know-how kombinieren, um die Entwicklung eines transafrikanischen Wirtschaftskorridors zu beschleunigen. Dazu zählen auch Investitionen in Zubringerstraßen, den digitalen Zugang und landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten, die die regionale Wettbewerbsfähigkeit steigern. Der Ausbau des transafrikanischen Wirtschaftskorridor ist für EU und USA auch deshalb wichtig, um sich den Zugang zu kritischen Mineralien wie Kupfer, Kobalt oder Mangan zu sichern. Besonders die USA sind dafür auf einen westwärts orientierten Exportkorridor und einen effizienten Güterhafen an der afrikanischen Atlantikküste angewiesen.

Die neue Bahnstrecke nach Sambia soll die Kupferbergbaugebiete im Land besser an den Weltmarkt anschließen. Der Abtransport über den kongolesischen Teil der Lobito-Eisenbahn rentiert sich bisher nicht, denn im Kongo ist die Strecke in desolatem Zustand. Besonders die “jüngeren” Vorkommen, die nicht in der Provinz Copperbelt, sondern in der Nordwestprovinz nahe Solwezi liegen, sind bislang auf den mühsamen Transport mit Trucks angewiesen. Von dort werden die abgebauten Erze teils wochenlang mit Lkw an die Küste gefahren, etwa nach Durban (Südafrika), Beira (Mosambik) oder in die namibische Walfischbucht. Die USA setzen auch darauf, dass sich in der Nordwestprovinz perspektivisch auch landwirtschaftliche Betriebe und andere Industriezweige ansiedeln, die von der neuen Bahnstrecke profitieren. Dies erklärte die amtierende US-Sonderkoordinatorin für die PGII, Helaina Matza, in einem Pressegespräch mit Journalisten.

Der angolanische Teil der Strecke hingegen ist gut in Schuss. Seit Juli wird die Strecke in Angola von einem Unternehmenskonsortium betrieben, der Lobito Atlantic Railway (LAR). Das Konsortium, bestehend aus dem internationalen Rohstoffhändler Trafigura, dem portugiesischen Bauunternehmen Mota-Engil (je 49,5 Prozent) und dem Bahnbetreiber Vecturis SA (1 Prozent), hat den internationalen Wettbewerb um die Verwaltung des angolanischen Teils des Lobito-Korridors für 30 Jahre gewonnen. LAR ist für den Transport von Schwerlasten und die Instandhaltung der Bahninfrastruktur zuständig. Im Rahmen des Konzessionsvertrags hat sich das Konsortium verpflichtet, 455 Millionen Euro in Angola und weitere 100 Millionen Euro in der DR Kongo zu investieren, um die Infrastruktur des Lobito-Korridors in Bezug auf Kapazität und Sicherheit zu verbessern, sowie 35 Lokomotiven und 500 Waggons zu kaufen. ajs

Es besteht kein Zweifel daran, dass Frankreich in West- und Zentralafrika in Schwierigkeiten steckt. Dafür gibt es viele Gründe: Die Staatsstreiche in Westafrika und die Proteste richten sich gegen das immer noch als Kolonialherr angesehene Land und gegen die Überreste der Kolonialisierung (Stationierung französischer Truppen, Franc CFA und so weiter). Vor allem aber war es sicherlich ein Fehler, dass Frankreich zu autoritär auftrat, den Menschen in der Region nicht genug zuhörte und gegen den Willen der Bevölkerung korrupte und inkompetente Herrscher an der Macht hielt.

Umgekehrt ist es auch unbestreitbar, dass Frankreich politisch, wirtschaftlich, historisch und kulturell so eng mit dieser Region verbunden ist wie kein anderes Land in Europa. Dazu trägt auch die große westafrikanische Diaspora in Frankreich bei. Diese enge Verbindung muss aufrechterhalten werden. Angesichts der Aktivitäten, die Länder wie Russland und China in Afrika entfalten, ist dies keine Selbstverständlichkeit.

Dafür brauchen wir einen Neuanfang in unseren Beziehungen zwischen Afrika und Europa, und diese können nur auf einem breiten Dialog zwischen Frankreich, den Ländern und Menschen in West- und Zentralafrika sowie mit seinen europäischen Partnern aufgebaut werden. Wir brauchen – und das ist die grundlegende Lehre aus den vergangenen Jahren – gemeinsame Projekte, die Afrika voranbringen und gleichzeitig für Europa von Vorteil sind. Diese europäischen Projekte sollten nicht mehr von einem einzelnen Land, sondern von ganz Europa vorgeschlagen werden.

Afrika steht vor der großen Herausforderung, seine Rohstoffe durch Verarbeitung vor Ort zu industrialisieren. Der afrikanische Kontinent sollte nicht länger dazu bestimmt sein, seine Reichtümer unverarbeitet auf den Weltmärkten feilzubieten und die verarbeiteten Produkte zu hohen Preisen zu importieren.

So wie es viele südeuropäische Länder wie Spanien, Portugal, Italien, aber auch in Nordafrika Marokko geschafft haben, sich zu industrialisieren, kann dies auch Afrika gelingen. Dafür braucht der Kontinent Finanzierungsmöglichkeiten, die besser auf die Bedürfnisse seiner kleinen und mittleren Unternehmen zugeschnitten sind. Europa kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Doch Finanzinstrumente allein werden nicht genügen.

Viele Unternehmensgründungen in Westafrika sind bereits nach wenigen Monaten zum Scheitern verurteilt – aufgrund des Mangels an qualifiziertem Arbeitskräften, des fehlenden Zugangs zu Verkehrsnetzen, häufiger Stromausfälle und einer unzureichenden Verwaltungsinfrastruktur. Das Geschäftsklima muss sich für Unternehmen in Afrika entscheidend verbessern.

In dieser Hinsicht können wir China als Beispiel heranziehen, das in nur 40 Jahren, zwischen 1980 und 2020, zur größten Industriemacht der Welt aufgestiegen ist. Einen großen Beitrag dazu leisteten die Sonderwirtschaftszonen, von denen die chinesische Regierung mehr als 2.546 entwickelt hat. In diesen Zonen profitieren die Unternehmen von einem geschützten Umfeld mit steuerlichen und rechtlichen Vorteilen und einem erleichterten Zugang zu den örtlichen Behörden, einer sicheren Stromversorgung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Betriebsgebäuden, die auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten sind.

Die 237 in Afrika eingerichteten Sonderwirtschaftszonen weisen bisher eine enttäuschende Bilanz auf: Sie haben nicht genügend Arbeitsplätze geschaffen und nicht ausreichend zum Wachstum auf dem Kontinent beigetragen. Internationale Institutionen bezeichnen sie oft als “Underperformer-Zonen”.

Das chinesische Entwicklungsmodell ist daher nicht für Afrika geeignet. Das Konzept der Sonderwirtschaftszonen muss an die Bedürfnisse und Bedingungen des afrikanischen Kontinents angepasst werden. Vor allem müssen die Schwächen des chinesischen Modells behoben werden: Es kann nicht angehen, dass diese Zonen in den Staaten rechtsfreie Räume sind, in denen Steuergesetze, nationales Recht und lokale Regeln keine Bedeutung haben.

Die Sonderwirtschaftszonen müssen sich in den Dienst der afrikanischen Länder stellen: Sie müssen jungen Menschen Ausbildungs- und damit Beschäftigungsperspektiven bieten. Sie müssen Rohstoffe verarbeiten, und vor allem müssen sie lokale Unternehmen einbeziehen und fördern. Kurz gesagt, das neue Modell für Sonderwirtschaftszonen sollte dazu führen, dass sie Clustern ähneln und zu Polen der Modernität werden. Die Afrikaner sind auf der Suche nach diesem neuen Modell, das inklusiv, nachhaltig, sicher und fair sein muss.

Bei einem solchen Projekt – dem Bau von 1.000 Industriezonen für Afrika – könnten sich Frankreich und Deutschland in ihren jeweiligen Stärken gut ergänzen. Es wäre ein Projekt, das beiden Kontinenten konkrete Perspektiven bieten würde. Es wäre ein Projekt, das Afrika stärken würde, das Europa stärken würde und das auch die Beziehungen zwischen den beiden Kontinenten stärken würde.

Jean-Louis Guigou ist Vorsitzender des Think-Tanks Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED) in Paris, der die französische Politik berät. Er ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und war ein enger Mitarbeiter der Premierminister Michel Rocard und Lionel Jospin.

Bloomberg: Wirtschaftliche Notlage ist der Grund für Staatsstreiche in Afrika. Die soziale und politische Malaise des Kontinents sind eher eine Folge der wirtschaftlichen Situation als eine Ursache, schreibt der Kolumnist Javier Blas in einem Meinungsbeitrag.

Semafor: Hohes Risiko im Kongobecken für nächsten Putsch. Nach dem Sturz der Bongo-Dynastie in Gabun stehen drei weitere Länder in Zentralafrika unter besonderer Beobachtung. Kamerun, Kongo-Brazzaville und Äquatorialguinea weisen nach Ansicht von Analysten ähnliche Bedingungen auf: jahrzehntelang herrschende Machthaber, Misswirtschaft über mehrere Generationen hinweg und eine aufgewühlte, verärgerte Bevölkerung.

BBC: Kann General Nguema in Gabun eine neue Ära einleiten? Der Putschistenführer General Brice Oligui Nguema scheint in der gabunischen Bevölkerung großen Rückhalt zu haben. Viele Menschen haben genug von der ewigen Selbstbereicherung der Bongo-Familie und hoffen auf einen Wandel. Doch Nguema selbst steht dem Bongo-Clan nahe.

Le Monde: Mit Kultur verbinden statt mit Sanktionen strafen. Frankreich könne nicht darauf hoffen, die Herzen der Afrikaner zurückzugewinnen, indem es die Aussetzung “aller Kooperationsprojekte” mit Mali, Niger und Burkina Faso anordnet. Paris müsse stattdessen die Soft Power nutzen, die ihm seine Sprache, seine Universitäten und seine kulturellen Einrichtungen verleihen, so die französische Tageszeitung in einem Editorial.

Wall Street Journal: Russland will Marinepräsenz im Mittelmeer ausbauen. Moskau strebt für seine Kriegsschiffe den Zugang zu einem Mittelmeerhafen in Libyen an. Hochrangige russische Beamte, darunter der stellvertretende Verteidigungsminister Junus-Bek Jewkurow, haben den libyschen Warlord Khalifa Haftar getroffen, um über langfristige Andockrechte in den von ihm kontrollierten Gebieten im Osten Libyens zu sprechen.

Al Jazeera: Äthiopien erklärt Füllung des Grand Renaissance Damms am Nil für abgeschlossen. Der Staudamm ist der Grund für einen langjährigen Wasserstreit mit den flussabwärts gelegenen Ländern Ägypten und Sudan. Die Ankündigung erfolgte nur zwei Wochen nachdem die drei Länder die Verhandlungen über ein Abkommen über den Wasserbedarf wieder aufgenommen hatten. Das ägyptische Außenministerium verurteilte den Schritt und bezeichnete die Auffüllung des Staudamms durch Äthiopien als “illegal”.

Project Syndicate: Investieren in Afrikas grüne Transformation. Der Kontinent hat einen dringenden Bedarf an Klimafinanzierung. Diese Lücke sollte von privatem ausländischen Kapital gefüllt werden. Saubere Energieprojekte versprechen zuverlässige Renditen, denn viele afrikanische Länder bieten ein enormes Potenzial für Investitionen in erneuerbare Energien und befinden sich bereits auf dem Weg in eine kohlenstofffreie Zukunft, schreiben Senyo Ador und Wangari Muchiri.

amaBhungane: Die Familie, die von der Dysfunktion der Regierung profitiert. Wohl kaum jemand hat so sehr von der Dysfunktionalität des südafrikanischen Staats profitiert wie die Familie Naicker aus Durban. Das Portal für Investigativjournalismus beschreibt eindrücklich, wie die Naickers mit dem Verleih von Wassertankern, Frontladern und Bulldozern an die Regierung Milliarden Rand verdient haben – trotz einer Anklage wegen Kollusion im Jahr 2015.

Wer die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika verfolgt, kommt um einen Namen inzwischen nicht mehr herum: Simon Tiemtoré. Der in Burkina Faso geborene und heute in den USA lebende Investor interessiert sich für viele Branchen und war zuletzt ordentlich in Westafrika shoppen.

Da wäre zunächst der Bankensektor: Tiemtorés Vista Bank kaufte die Filialen der französischen Traditionsbank BNP Paribas in seinem Heimatland Burkina Faso und in Guinea. Außerdem wird die Vista Bank Mehrheitseigner der Oragroup, zu der die in Westafrika bekannte Ora-Bank mit Dependancen in zwölf Ländern gehört – Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Gabun, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauretanien, Niger, Senegal, Tschad und Togo. Die Vista Bank verfolgt die Vision, ein panafrikanisches Finanzimperium aufzubauen und ist mit Tiemtorés jüngsten Einkäufen diesem Ziel sicherlich ein Stück näher gekommen.

Der 49 Jahre alte Tiemtoré ist ein erfahrener Kenner der Branche. Bis 2015 war er bei der Afreximbank, einer afrikanischen Handelsbank und dort für Unternehmensfinanzierung zuständig.

Die Liste der vorherigen Arbeitgeber von Tiemtoré liest sich wie das Who is Who des Banken- und Finanzsektors. Bei Morgan Stanley war er in New York beschäftigt und mit Geschäften in den USA, Europa und Asien betraut. Bei der Unternehmensberatung Pricewaterhouse Cooper arbeitete Tiemtoré außerdem im Big Apple und bei Skadden Arps.

Heute ist der gelernte Jurist Inhaber einer Investmentgesellschaft mit Sitz in New York und Filiale im Steuerparadies Mauritius im Indischen Ozean. Lilium Capital lautet der Name, und mit diesem Fond mischt Tiemtoré auch in einem weiteren, hochgradig lukrativen, aber ungleich komplexeren Bereich mit: im Minensektor.

Erst Mitte Juli erwarb die Tochtergesellschaft Lilium Mining die beiden Goldminen Boungou und Wahgnion in Burkina Faso vom kanadischen Abbauriesen Endeavour Mining, der als größter Goldproduzent in ganz Westafrika gilt. 300 Millionen US-Dollar soll der Kauf gekostet haben.

Der Sahelstaat Burkina zählt mit Ghana und Mali zu den größten Abbauländern des Edelmetalls in Westafrika. Die Erträge in Burkina waren zuletzt aufgrund der prekären Sicherheitslage jedoch leicht rückläufig. Hohe Kosten für aufwändige Sicherheitsmaßnahmen rund um die Goldminen machen den Abbau zum Teil unprofitabel. Branchenkenner beobachten bei den Kanadiern von Endeavour, die auch im Senegal, Ghana und der Elfenbeinküste aktiv sind, eine Refokussierung auf sichere Standorte.

Investor Tiemtoré kommt das zupass: Seine Investmentgesellschaft Lilium Capital konzentriert sich nach eigenen Angaben auf strategische Investments in Afrika, unter anderem in den Bereichen Finanzen, Energie, Hotellerie, Landwirtschaft und Ernährung sowie schnelllebige Konsumgüter.

Die Investmentscheidungen Tiemtorés stehen in jedem Fall inzwischen im Fokus der Öffentlichkeit des ansonsten sehr diskreten Geschäftsmannes, etwa bei mutmaßlichen Unstimmigkeiten beim Kauf der Ora-Gruppe oder einem missglückten Bankenerwerb in Togo.

Tiemtoré ist als aktives Mitglied von Kommissionen bei der US-afrikanischen Handelskammer und der Ecowas – um nur zwei Aktivitäten zu nennen – in jedem Fall ist er bestens vernetzt. Außerdem setzt er sich für Waisenkinder auf dem Kontinent ein. Regelmäßig ist der Westafrikaner auf bedeutenden Wirtschaftskonferenzen und Business-Foren als Redner eingeladen, so etwa im Oktober in Brüssel beim “Rebranding Africa Forum.” Lucia Weiß

Eine karge, graue Wüstenlandschaft und industriell anmutende Messingstäbe, die eine Hecke andeuten – mehr braucht Regisseurin Kim Mira Meyer nicht, um die Oper “Chief Hijangua” des namibischen Komponisten Eslon Hindundu im Berliner Haus des Rundfunks in Szene zu setzen. Es ist die erste namibische Oper überhaupt. Rund ein Jahr nach ihrer Uraufführung in Windhoek war das Werk am Freitag und am Wochenende nun zum ersten Mal in Europa zu erleben.

“Chief Hijangua” erzählt die fiktive Geschichte von Prinz Hijangua, der Matjiua liebt. Die soll allerdings Hijanguas älteren Bruder Nguti heiraten. Hijangua verlässt enttäuscht sein Dorf im namibischen Hochland, wird in der Wüste von der Missionarstocher Maria gefunden und in die nahegelegene deutsche Missionsstation gebracht. Dort verbringt Hijangua mehrere Jahre, bevor er auf Druck der Kolonialherren in sein Dorf zurückkehrt, um Matjiua seine Liebe zu erklären und die Macht im Dorf an sich zu reißen. Unbemerkt folgen ihm dabei jedoch die Kolonialsoldaten.

Mit seiner Oper zeigt Hindundu den beginnenden Völkermord an den Herero und Nama, mit dessen Aufarbeitung sich die Deutschen bis heute schwertun. Zwischen 1904 und 1908 töteten die deutschen Kolonialherren mindestens 100.000 Herero und Nama in Konzentrationslagern oder ließen sie in der Wüste verdursten. Der Genozid gilt als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts. “Ich hoffe, dass diese Oper die Nationen und Gemeinschaften vereint“, schreibt Hindundu im Programmheft zur Aufführung. Musikalisch führt der Namibier dabei europäisch-klassische Oper mit afrikanischen Liedern und Tänzen zusammen. Vielleicht braucht es mehr solcher Projekte, um die Sensibilisierung für die Kolonialverbrechen in Deutschland voranzutreiben. dre

auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi ist die Afrikanische Union als ständiges Mitglied aufgenommen worden und hat damit nun den gleichen Status wie die EU. Das eröffnet den beiden Staatenbünden neue Möglichkeiten der Kooperation. Wie AU und EU künftig besser zusammenarbeiten können, beschreibt unser Kollege Harrison Mwilima.

Kenia gilt bei Erneuerbaren Energien schon lange als einer der Vorreiter auf dem Kontinent. Spätestens seit dem Africa Climate Summit in Nairobi sind die Fortschritte des westafrikanischen Landes in aller Munde. Christian von Hiller hat sich angesehen, wie grün Kenias Stromerzeugung wirklich ist.

Außerdem in dieser Ausgabe: Ruanda baut einen nuklearen Testreaktor mit deutscher Hilfe; Chinas Pläne für eine zweite Marinebasis auf dem Kontinent sind vorerst ausgebremst; und ein französischer Politikberater fordert mehr deutsch-französische Kooperation in Afrika.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Der erste Eindruck vom Jahrhundertbeben zwischen Marrakesch und dem Atlas-Gebirge ist überraschend. Rund um den Hauptbahnhof und in den geschäftigen Einkaufsstraßen der Touristenmetropole ist schon wenige Tage nach den Erdstößen der Stärke 6,8 der Alltag zurückgekehrt. Weder die riesigen Schaufenster der internationalen Modemarken noch die aufwendigen Verzierungen der aufwendig renovierten Gebäude in der Medina sind beschädigt.

Zwar haben einige Touristen ihre Reise nach Marrakesch abgesagt. Und dennoch ziehen über den berühmten Platz Jemaa al Fnaa wieder Reisegruppen aus aller Welt. Die Aufnahmen von engen Gassen voller Trümmer stammen aus dem südlichen Teil der Medina von Marrakesch und den Bergdörfern außerhalb der Stadt. Viele der dort oft nur mit Lehm, Ziegeln oder billigem Zement gebauten Häuser stürzten ein und begruben ihre Bewohner unter sich.

Mehr als 3000 Tote und 5000 Verletzte wurden bisher gezählt. In die nur zu Fuß oder mit Eseln erreichbaren Siedlungen haben sich die Retter auch nach einer Woche nicht vorkämpfen können. Die Bilder der wie Kartenhäuser zusammengefalteten Gebäude haben eine nie gesehene Solidaritätswelle ausgelöst. Während man sich in Europa fragt, warum Marokko die angebotene Katastrophenhilfe ablehnte, schieben sich Konvois von Lastwagen aus dem ganzen Land durch die Bergstraßen des Atlas.

Die von der Regierung gestellten blauen und gelben Zelte sind umringt von Helfern, die den Dorfbewohnern Lebensmittel und Decken für die schon bald erwartete Kälte liefern. In Ou, rund 17 Kilometer von Marrakesch entfernt, hat die Armee ein Logistikzentrum aufgebaut, das in den nächsten Monaten die bis zu 100 Kilometer entfernten Dörfer versorgen soll.

Die marokkanische Regierung plant in dem Katastrophengebiet den Wiederaufbau von 50.000 Häusern. Den Betroffenen werden 13.000 Euro für die Wiederherstellung vollständig zerstörter Häuser gezahlt, 8000 Euro für solche mit Teilschäden. Alle Erdbebenopfer erhalten eine Entschädigung von 3000 Euro. Doch ein Blick in die durch Risse gezeichneten Gebäude zeigt, dass die Dimension der Katastrophe das Überleben einer Lebensweise infrage stellt.

“Mindestens 100 Dörfer müssen vollständig neu gebaut werden”, sagt ein Offizier nach einer mehrtägigen Erkundungstour in Ouirgane. Doch die junge Generation hat die naturverbundene und traditionelle Lebensweise des Atlas längst gegen vom Staat geförderte Wohnungen in den Großstädten getauscht. In fast jedem Dorf trifft man auf junge Familien die ihre noch in der Heimat lebenden Eltern zumindest den Winter über in Casablanca, Agadir oder Rabat unterbringen werden.

Auch die Bankangestellte Aisha Tdbella will ihre Eltern nicht in einem Zelt neben ihrem von Rissen durchzogenen Haus überwintern lassen. 150 von 700 Einwohner starben, einige liegen noch unter den Trümmern. “Auch die recht üppige staatliche Hilfe wird wohl nicht verhindern, dass Teile des Atlas durch die kommende Landflucht künftig menschenleer sein werden”, sagt sie. “Auch weil kaum ein in den letzten Jahrzehnten gebautes Haus in den Städten beschädigt wurde.”

Ähnlich wie in Marokko erlebt Libyen eine noch nicht dagewesene Welle der Solidarität. Aus dem ganzen Land treffen Konvois mit Nahrungsmitteln, Kleidung und anderen Spenden in der zu 30 Prozent zerstörten Hafenstadt Derna ein. Hausbesitzer in Tripolis, Bengasi und der mehr als 1200 Kilometer entfernten Sahara-Metropole Sebha bieten den mindestens 30.000 Obdachlosen eine Unterkunft.

“Die Mobilisierung der Bevölkerung über die Frontlinien hinweg ist auch ein Protest gegen die Machthaber in Ost-und Westlibyen”, sagt Amaal Elhadj, eine Frauenrechtlerin aus Tripolis. Denn während internationale und libysche Helfer unter dramatischen Umständen versuchen, den Ausbruch von Cholera durch das Bergen der Leichen zu verhindern, verfällt die politische Elite in alte Mechanismen.

In seiner ersten Rede nannte Parlamentspräsident Aguila Saleh keine einzige konkrete Maßnahme, um das Weiterleben in der 220.000 Einwohner großen Stadt zu ermöglichen. Stattdessen forderte er die Zentralbank auf, einen 100 Millionen Dinar großen Hilfsfonds vom Parlament verwalten zu lassen. Das Mandat der Parlamentarier und der Regierung in Tripolis ist längst ausgelaufen. Beiden Institutionen nahe stehende Milizen verhinderten zuletzt Ende 2012 Neuwahlen.

Der UN-Gesandte für Libyen, Abdoulaye Bathily, forderte daher bei einem Treffen mit Mohamed Menfi, dem Vorsitzenden des so genannten Präsidialrates, die Entwicklung eines umfassenden Mechanismus zur Überwachung des Wiederaufbaus in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten im Ostlibyens.

Während des Treffens lobte Bathily nach einem Besuch in Derna “die Widerstandsfähigkeit des libyschen Volkes” und sprach im Namen des Teams der Vereinten Nationen in Libyen sein Beileid aus. Doch die Wut der Bürger in Derna könnte schon bald die politische Elite wie vor zwölf Jahren hinwegfegen. Denn in der Flut verschwanden staatliche Institutionen wie Katasteramt und andere staatlichen Institutionen. In der Nacht von Montag auf Dienstag herrschten in Derna wütende Proteste gegen die verantwortlichen Behörden. Dabei hat die Menge auch das Haus des Bürgermeisters von Derna abgebrannt.

“Die bisherigen Hilfe wurde von der Zivilgesellschaft und den internationalen Helfern geleistet”, sagt Loubna al Moustari, eine Aktivistin aus Derna. “Wir werden unsere Stadt wohl auch in Eigenregie aufbauen müssen, aber unter dem Schutz der Vereinten Nationen.”

Mit der Aufnahme der AU als ständiges Mitglied in die G20 auf dem Gipfeltreffen in Neu-Delhi Anfang September wurde die Organisation nach der EU zum zweiten regionalen Block mit Vollmitgliedschaft. Diese Entwicklung erfolgt anderthalb Jahre nach dem sechsten EU-AU-Gipfel, der im Februar 2022 in Brüssel stattfand und auf dem sich die beiden Staatenbünde in ihrer Vision für 2030 auf eine Zusammenarbeit auf multilateraler Ebene geeinigt haben.

So versprach die EU, die Reform der Welthandelsorganisation WTO zu unterstützen, um die Schwellenländer in der Organisation zu stärken. Darüber hinaus verpflichteten sich beide Seiten, eine Reform des UN-Systems, einschließlich des Weltsicherheitsrats, zu unterstützen.

Häufig haben die EU und vor allem einige ihrer großen Mitgliedstaaten Einfluss in diesen internationalen Plattformen, in denen afrikanische Themen diskutiert werden könnten, ohne dass afrikanische Regierungen am Entscheidungstisch sitzen.

In der gemeinsamen Vision der AU und der EU für 2030 werden Herausforderungen skizziert, besonders Sicherheit und Migration. Allerdings nehmen die beiden Parteien diese beiden Themen unterschiedlich wahr.

Die AU betrachtet die Frage der Sicherheit als wichtig für die Erleichterung der wirtschaftlichen Entwicklung, während die EU sie als geopolitische Frage zur Gewährleistung der Stabilität in Europa ansieht. Die EU ist der Ansicht, dass die Unsicherheit in afrikanischen Ländern negative Auswirkungen auf Europa hat, beispielsweise durch illegale Migration.

Zur Bewältigung der sicherheitspolitischen Herausforderungen in Afrika hat die EU die Mechanismen der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur (APSA) der AU finanziert. Außerdem setzt sie sich für andere Werte und Normen zur Friedensförderung wie Menschenrechte und verantwortungsvolle Staatsführung ein.

Die afrikanischen Länder verfügen über eigene Instrumente zur Förderung solcher Normen auf dem Kontinent, zum Beispiel einen eigenen Menschenrechtsgerichtshof und den African Peer Review Mechanism (APRM) zur Förderung der Menschenrechte und einer verantwortungsvollen Staatsführung. Die Förderung von Normen durch die EU wird manchmal als nicht den afrikanischen Interessen entsprechend angesehen, und solche Initiativen empfinden einige Länder als neokolonial und paternalistisch.

Die wichtigsten Prioritäten Afrikas gegenüber der EU sind Handel und wirtschaftliche Entwicklung. Die Verhandlungen über Handel mit Europa beispielsweise waren für viele afrikanische Regierungen eine Enttäuschung, besonders nachdem die EU sie zur Unterzeichnung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (WPA) drängen wollte, das den Freihandel mit den EU-Ländern einführen sollte. Viele afrikanische Länder weigerten sich, das WPA zu unterzeichnen. Sie befürchteten, dass der zollfreie Zugang für europäische Waren ihre lokale Industrie zerstören würde.

Die afrikanischen Länder sind nun auf der Suche nach glaubwürdigen Partnern und Orten, an denen ihre Anliegen ernst genommen werden. Der Brics-Gipfel im August war ein Beispiel für solche Initiativen. Das Interesse, das die G20 und die Brics Afrika gegenüber zeigen, sollte ein Weckruf für die EU sein, besonders wenn Europa enge Beziehungen zur AU anstrebt. Die Aufnahme der AU in die G20 könnte eine Chance für EU und AU sein, wirklich zusammenzuarbeiten und gemeinsame Interessen zu verfolgen.

Dazu muss Europa jedoch den Anliegen der AU mehr Gehör schenken und diese ernst nehmen. Damit die beiden Blöcke auf internationaler Ebene wirksam zusammenarbeiten können, müssen sie sich von der alten paternalistischen Beziehung lösen und eine nachhaltige Beziehung auf gleichberechtigter Basis aufbauen.

Harrison Kalunga Mwilima ist Dozent und Journalist, der sich auf die Beziehungen zwischen Europa und Afrika spezialisiert hat. Er ist Tansanier und lebt in Berlin. Jüngst ist von ihm das Buch “Die Europäische Union und die regionale Integration in Ostafrika” erschienen.

In einem Punkt stimmen die Regierung in Kinshasa und ein großer Teil der Bevölkerung überein: Die Mission der Vereinten Nationen zur Stabilisierung der Demokratischen Republik Kongo (Monusco) soll abziehen. Der Grund: Ihre Leistungsbilanz fällt nach einem Vierteljahrhundert bescheiden aus. Doch wie der Abzug vonstatten gehen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Die Bürgerbewegung “Kampf für den Wandel”, auf Französisch kurz Lucha (lutte pour le changement) genannt, verlangt den sofortigen Abzug “aller Soldaten, die nicht kämpfen”. Alle Einheiten mit Ausnahme der Schnellen Eingreiftruppe sollten abziehen, sagt Aktivist Stewart Muhindo. Wie er denken viele Menschen im rohstoffreichen Osten des Landes. Dort leidet die Bevölkerung seit bald drei Jahrzehnten unter Kriegen, Aufständen und Willkür.

Geht es nach Muhindo sollen die 3000 Soldaten der Schnellen Eingreiftruppe die zahlreichen Milizen entwaffnen und dafür sorgen, dass deren Kämpfer in die Gesellschaft integriert werden. Die Brigade wurde 2013 während des Krieges gegen die Miliz M23 geschaffen. Sie hat ein offensives Mandat, was damals ein Novum für die UNO war. Mit ihrer Hilfe besiegte die kongolesische Armee damals die M23. Sie wird nach UNO-Erkenntnissen vom Nachbarland Ruanda ausgerüstet und führt derzeit einen neuen Krieg in der Provinz Nord-Kivu.

Onesphore Sematumba, Analyst beim Thinktank Crisis Group, warnt hingegen vor einem sofortigen Abzug der Blauhelmtruppen. Auch wenn die Monusco es nicht schaffe, die Bevölkerung ausreichend zu schützen, würde sie doch logistische Aufgaben für die kongolesische Armee übernehmen und punktuell für ein Minimum an Sicherheit sorgen. “In jedem Fall muss die Bevölkerung in den Krisengebieten einbezogen werden, wenn der Abzugsplan erarbeitet wird”, sagt er. Bisher geschehe das zu wenig.

Der kongolesische Sicherheitsapparat sei in einer schlechten Verfassung, sagt Sematumba. Daher erwartet der Analyst, dass Übergriffe auf die Bevölkerung vorübergehend zunehmen, wenn die Monusco abzieht. Die Regierung und die UNO müssten den Abzug so gestalten, dass der Schaden für die Bevölkerung begrenzt bleibe.

Monusco-Chefin Bintou Keita hat mehrfach erklärt, dass die Truppen der UNO für den Abzug bereit seien, aber sie könnten erst gehen, wenn die kongolesische Armee und Polizei in der Lage seien, die Bevölkerung zu schützen. Sematumba hält dies für “zynisch”. Schließlich sei die teilweise international finanzierte Ausbildung der kongolesischen Sicherheitskräfte bisher ungenügend.

Der Analyst erwartet, dass die UNO das Mandat der Monusco im Dezember für 2024 verlängert, aber weniger Militär entsendet. Derzeit sind 14.000 UNO-Soldaten im Einsatz. Auf Drängen Kinshasas wurde deren Zahl in den vergangenen Jahren bereits um 6000 reduziert. Außerdem werde voraussichtlich ein Abzugsplan eingefordert, sagt Sematumba.

Lucha fordert, dass einige zivile Abteilungen der Monusco zunächst bleiben. Dazu zählt Aktivist Muhindo das Büro für Menschenrechte. Es hat im ersten Halbjahr dieses Jahres 2564 Menschenrechtsverstöße festgestellt. Für 36 Prozent waren die kongolesische Armee und Polizei verantwortlich, für 64 Prozent die Milizen.

Der Abzug der Monusco würde, zumindest vorübergehend, auch die Wirtschaft treffen. Das gilt vor allem für den Ostkongo, wo die meisten Soldaten und zivilen Angestellten stationiert sind. So herrscht in Goma, der Provinzhauptstadt von Nord-Kivu, ein Immobilienboom. “Dazu hat die Monusco wesentlich beigetragen”, sagt Yvette Mwanza, Vorstandsmitglied des kongolesischen Unternehmerverbands.

Die UNO miete riesige Areale von Privatpersonen, und ausländische Monusco-Angestellte würden Häuser und Wohnungen zu hohen Preisen mieten, da sie in der Regel hohe Gehälter beziehen, sagt Mwanza. Auch Bars, Restaurants, Supermärkte und Autowerkstätten leben nach Mwanzas Beobachtung zu einem beträchtlichen Teil von der Monusco. Außerdem würden UNO-Angestellte Personal für Haus und Garten beschäftigen, was die hohe Arbeitslosigkeit ein wenig lindere.

Laut des Observatoire Boutros-Ghali du Maintien de la Paix geben ausländische Monusco-Angestellte 30 Prozent ihres Gehalts für Mieten und Güter des täglichen Bedarfs aus. Von den hohen Löhnen profitieren auch einheimische Angestellte. 2018 beschäftigte die Monusco 2700 Kongolesen in ihren zivilen Abteilungen. Für sie brachte die UNO-Mission damals laut des Observatoire Boutros-Ghali 92 Millionen Dollar auf, die größtenteils in die heimische Wirtschaft flossen. Derzeit hat die Monusco noch 1532 einheimische Angestellte. Sie laufen Gefahr, ihren Job zu verlieren, wenn die UNO abzieht.

Nur wenige Staatsoberhäupter in Afrika geben sich so ökologiebewusst wie Kenias Präsident William Ruto. 93 Prozent des Stroms in Kenia stammten aus Erneuerbarer Energie, sagte er auf dem Afrika-Klimagipfel Anfang September in Nairobi. Die Zahl scheint erstaunlich hoch, wird aber seitdem landauf, landab zitiert. Wir haben die Fakten überprüft.

Die Zahl klang zu Beginn dieses Jahres bescheidener. Im Januar hieß es, dass “mehr als 80 Prozent des in Kenia erzeugten Stroms aus Erneuerbaren Energiequellen produziert werden”. Dennoch erscheint auch die Zahl von 80 Prozent hoch, zumal jeder im Land versucht, sich vom öffentlichen Stromnetz unabhängig zu machen. So schaffen sich viele Haushalte und Unternehmen Dieselgeneratoren an, um Stromunterbrechungen zu überbrücken. Diese sind erschwinglicher geworden. So kostet ein Pacwell 1.2 kva Petrol aktuell rund 32.000 Schilling (203 Euro), ein leistungsstärkerer Honda EM 8000 ETS 6.5 kva rund 167.000 Schilling (1060 Euro).

Unstrittig ist, dass Kenia stark in Erneuerbare Energie investiert. So ist im Norden am Turkana-See der größte Windpark Afrikas mit einer Kapazität von 310 MW entstanden. Die DEG Invest hat bei der Finanzierung des Projektes mitgeholfen. Doch der karge Landstrich ist nicht unbewohnt. Einheimische beklagen sich, dass die Regierung ihnen das Land gestohlen habe. Nur ein Dorf habe eine Entschädigung erhalten, private Landeigner nichts. Seitdem steht der Verdacht im Raum: Haben sich westliche Entwicklungsfinanziers daran beteiligt, ökologische Ziele zulasten sozialer Belange durchzusetzen?

Wichtigster Stromproduzent in Kenia ist die Kenya Electricity Generating Company (Ken Gen). Das Unternehmen ist börsennotiert, wobei der Staat 69,9 Prozent der Aktien hält. Ken Gen betreibt 30 Wasserkraftwerke mit 826 MW Kapazität, sieben Geothermie-Kraftwerke mit 799 MW, ein Windkraftwerk in Ngong, einem Vorort von Nairobi, mit 26 MW.

Darüber hinaus unterhält Ken Gen vier thermische Kraftwerke mit 253 MW. Die Kraftwerke Kipevu I und II an der Küste werden mit Diesel betrieben, das Kraftwerk Muhoroni mit Erdgas. Somit kommt Ken Gen insgesamt auf eine Kapazität von 1904 MW, an der Erneuerbare Energie 1651 MW und somit 86 Prozent ausmacht.

Allerdings ist umstritten, ob Wasserkraft angesichts des harten Einschnitts, den die Aufstauung von Flüssen darstellt, den ökologisch wünschenswerten Energiequellen zugerechnet werden soll. Würde Wasserkraft herausgerechnet, produzierten Erneuerbare Energien in Kenia nur noch 825 MW. Dadurch fiele der Anteil von Erneuerbarer Energie auf 43,3 Prozent der Produktionskapazität von Ken Gen.

Doch Ken Gen produziert nur rund 60 Prozent des Stroms in Kenia. So hat das Land im vergangenen Jahr Strom im Wert von 32 Millionen Dollar importiert. Das klingt nach wenig. Doch der Wert ist gegenüber dem Vorjahr um 280 Prozent in die Höhe gesprungen. Kohleimporte haben um 38 Prozent auf 138 Millionen Dollar zugenommen.

Die restlichen 40 Prozent auf dem Strommarkt erzeugen jedoch überwiegend Independent Power Producers (IPPs). Davon sind sechs in Kenia zugelassen: Tsavo Power, Iberafrica Power, Thika Power, Rabai Power, Gulf Power und Triumph. Diese betreiben hauptsächlich Dieselkraftwerke – aus gutem Grund. “Die größtenteils mit Diesel betriebenen IPP-Anlagen ergänzen die Wasserkraft und verringern so die Anfälligkeit Kenias für Dürreperioden”, urteilt die Economist Intelligence Unit.

Diesel-Kraftwerke machen die Versorgung verlässlicher, haben allerdings neben ökologischen auch wirtschaftliche Nachteile: Da die IPPs den Diesel importieren müssen, verlangen sie Zahlung in Fremdwährung, auch wenn ihre Energie nicht genutzt wird. Das erhöht die Stromrechnung für die Kunden. Allerdings ersetzen auch die IPPs ihre Dieselanlagen zunehmend durch Geothermie, Solar und Wind.

Die Kapazität am Energiemarkt ist stetig gewachsen. 2015 lag sie bei 2,4 GW, im vergangenen Jahr bei 3,4 GW. Gewachsen ist vor allem das Angebot aus Geothermie, während die Anteile von Wasserkraft, Wind und fossilen Brennstoffen kaum verändert sind. Der wachsende Anteil von Erneuerbarer Energie ist somit vor allem auf Investitionen zurückzuführen. Im vergangenen Jahr sind 188 MW Kapazität hinzugekommen. Davon stammen nur vier MW aus dem nicht-erneuerbaren Bereich. Im Solarbereich wurden 90 MW geschaffen, bei Geothermie 86 MW und bei Wasserkraft acht MW.

Unstrittig ist allerdings auch, dass das Land das Potenzial nicht ausgeschöpft hat. Allein für Geothermie wird es auf 10.000 MW geschätzt. Gebaut worden sind bisher 863 MW. Diese Lücke will Ruto rasch schließen. “Wir planen 100 Prozent Erneuerbare Energie bis zum Jahr 2030 und ein Netz komplett aus Erneuerbarem Strom von 100 Gigawatt bis zum Jahr 2040″, sagte Ruto auf dem Klimagipfel Afrika.

Wird der gesamte Energiemarkt betrachtet, verschlechtert sich das Bild. Während der Anteil der Stromerzeugung an Kenias Kohlendioxid-Emissionen gering ist und tendenziell sinkt, nehmen das Gewicht von Verkehr, Industrie und Gebäuden an den Emissionen zu. So wird in Kenia, besonders auf dem Land, überwiegend mit Holz und Holzkohle gekocht. Erdgas und Strom verwendet vor allem die städtische Mittel- und Oberschicht. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) werden bis 2030 nur 46 Prozent der Bevölkerung Zugang zu sauberem Kochen haben.

Auch hat der Ausbau der Erneuerbaren Energie bisher nicht die Abhängigkeit von teuren Mineralölimporten gemindert. Dabei ist das ein wesentliches Ziel, das afrikanische Regierungen mit dem Ausbau Erneuerbarer Energie verfolgen. Im vergangenen Jahr importierte Kenia Mineralölprodukte im Wert von 5,6 Milliarden Dollar. Das waren 26,5 Prozent aller Einfuhren. Vor allem lag der Wert 2022 um 60 Prozent über dem des Jahres zuvor.

Und einen anderen Effekt hat der Ausbau der Erneuerbaren Energien zur Folge: Die Anlagen sind kapitalintensiv. Dementsprechend zahlen kenianische Verbraucher mit die höchsten Strompreise in Afrika.

Fünf Tage lang wird in Abu Dhabi ein globales Investmentforum stattfinden, das die UN-Organisation für Handel und Entwicklung Unctad zum achten Mal ausrichtet. Vom 16. bis 20. Oktober treffen sich am Golf Politiker, Unternehmensvertreter, Finanziers, Wissenschaftler und Repräsentanten internationaler Organisationen im Abu Dhabi National Exhibition Centre.

Auch Regierungsmitglieder aus den afrikanischen Putschstaaten werden an der Konferenz teilnehmen, obwohl diese zum Teil nicht international als rechtmäßig anerkannt sind. So wird aus Burkina Faso, das von einer Militärdiktatur unter dem Offizier Ibrahim Traoré geführt wird, der Minister für industrielle Entwicklung, Handel, Handwerk und Mittelstand Serge Gnaniodem Poda auf der Konferenz sprechen.

Dort wird Poda dem Konferenzprogramm zufolge auch Seite an Seite mit dem deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck auftreten. Die beiden Politiker sind am dritten Konferenztag um 10 Uhr Ortszeit als gemeinsame Teilnehmer an einem Runden Tisch über Investitionen für eine nachhaltige Entwicklung angekündigt.

Die deutsche Industrie und die Finanzwirtschaft dagegen wird auf dem Gipfel eine Nebenrolle einnehmen. Vertreter deutscher Unternehmen stehen bisher nicht auf der Rednerliste. Allerdings schicken andere große Unternehmen Sprecher auf die Konferenz, so etwa der schwedische Pharmakonzern Astra Zeneca, das französische Atomunternehmen Orano, der schweizerische Nahrungsmittelhersteller Nestlé, die Beratungsgesellschaften KPMG, McKinsey und PwC, die amerikanische Großbanken Wells Fargo und Citigroup, die europäischen Banken Rabobank, Allied Irish Banks und HSBC, die amerikanische Fondsgesellschaft Fidelity und der französische Entwicklungsfinanzier Caisse des Dépôts. hlr

Der Militärputsch in Gabun hat offenbar chinesische Pläne für einen Marinestützpunkt in dem Land durchkreuzt. Dies berichtet der Informationsdienst Africa Intelligence. Demnach hatte der abgesetzte Präsident Ali Bongo dem chinesischen Staatschef Xi mündlich zugesichert, eine Basis der chinesischen Marine nahe der zweitgrößten gabunischen Stadt Port-Gentil einzurichten. Es wäre der zweite Überseestützpunkt der chinesischen Streitkräfte nach der 2016 eingerichteten Marinebasis in Dschibuti.

Die Verhandlungen über die Marinebasis in Gabun standen demnach im Mittelpunkt von Bongos Staatsbesuch, als dieser im April nach China gereist war. Zu diesem Anlass haben die beiden Länder auch ihre bilateralen Beziehungen offiziell vertieft: von einer “umfassenden Kooperationspartnerschaft” zur “strategischen umfassenden Kooperationspartnerschaft”. Im Juni war der Chef der chinesischen Marine, Admiral Dong Jun, mit einer Delegation nach Gabun gereist, wohl auch, um den künftigen Standort zu inspizieren.

Noch ist unklar, wie sich die neue Putschregierung unter General Brice Nguema mit Blick auf den geplanten Marinestützpunkt positionieren wird. China jedenfalls scheint um das Projekt besorgt zu sein, denn die chinesische Diplomatie war eine der ersten, die auf den Staatsstreich vom 30. August reagierte – der eigenen außenpolitischen Doktrin der Nichteinmischung zum Trotz. In einer Erklärung des Außenministeriums rief Peking “die betroffenen Parteien dazu auf, ihre Differenzen friedlich im Dialog beizulegen, die sofortige Rückkehr zur normalen Ordnung zu ermöglichen und die persönliche Sicherheit von Ali Bongo zu garantieren”.

Bei den vorausgegangenen Putschen in der Sahelzone verhielt sich die chinesische Diplomatie zurückhaltender. Peking möchte nun so schnell wie möglich mit dem neuen Machthaber des Landes Kontakt aufnehmen, um das Projekt in Port-Gentil zu besprechen.

Internationale Beobachter rechnen schon länger damit, dass die Volksrepublik einen Marinestützpunkt an der afrikanischen Atlantikküste einrichten wird. Im Dezember 2021 berichtete etwa das Wall Street Journal, China sei in Verhandlungen mit Äquatorialguinea über den Bau einer solchen Basis. Sollte Nguema die chinesische Basis in Gabun nicht fortführen wollen, könnte China sich wieder Äquatorialguinea zuwenden.

Im Westen werden die chinesischen Bemühungen mit großem Argwohn gesehen. Im März 2022 warnte etwa der damalige Kommandeur des in Stuttgart stationierten United States Africa Command vor dem Repräsentantenhaus davor, China könne sich am Golf von Guinea etablieren und so Zugang zum Nordatlantik erlangen. So waren es vor allem die Amerikaner, die in Äquatorialguinea eine chinesische Basis verhinderten.

Die durchgesickerten Verhandlungen zwischen China und Gabun geben seit Mai Anlass zur Sorge in Washington und Paris. Die USA und Frankreich hatten seither versucht, Ali Bongo zu überzeugen, auf dieses Projekt zu verzichten. Parallel zu den amerikanischen Bemühungen hatte Paris Anfang Juli den damaligen Generalstabschef der Marine, Admiral Pierre Vandier, nach Libreville entsandt, um Ali Bongo von dem Projekt abzubringen. Auch nach dem Putsch übt Frankreich weiter Druck aus: Das Thema wurde kürzlich bei einem Treffen zwischen dem französischen Botschafter in Libreville, Alexis Lamek, und dem Putschgeneral Nguema angesprochen. ajs

Die ruandische atomare Aufsichtsbehörde RAEB hat einen Vertrag mit dem deutsch-kanadischen Kerntechnikunternehmen Dual Fluid Energy Inc. über den Bau eines neuartigen nuklearen Testreaktors in dem ostafrikanischen Land abgeschlossen. Die Kosten für den Reaktor belaufen sich auf 70 Millionen Euro, die von dem Unternehmen finanziert werden. Dies teilte Götz Ruprecht, Geschäftsführer von Dual Fluid, auf einer Pressekonferenz in Kigali mit. Ruanda stellt den Standort und die benötigte Infrastruktur bereit. Der Reaktor wird keinen Strom für das Stromnetz des Landes erzeugen. Stattdessen soll die von Dual Fluid entwickelte Technologie erprobt werden, um künftig den Bedarf an kohlenstoffarmer Energie zu decken. Der Reaktor soll bis 2026 in Betrieb genommen werden, bis 2028 sollen die Tests abgeschlossen sein.

Der regierungsnahen ruandischen Tageszeitung New Times sagte Ruprecht, “Wir glauben, dass Ruanda aus verschiedenen Gründen der beste Ort für uns ist, einschließlich der erklärten Strategie und des politischen Willens, das Land mit zuverlässiger Kernenergie zu entwickeln. Wir sind in Ruanda, weil wir einfach glauben, dass es der schnellste Weg ist, diese bahnbrechende Technologie zu verwirklichen”. Ruprecht, ein Kernphysiker, argumentiert, dass die Entschlossenheit und der Ehrgeiz, so schnell wie möglich neue Kernkraftwerke zu bauen, in vielen westlichen Ländern weniger ausgeprägt sind.

Der Vorsitzende der RAEB Fidel Ndahayo erklärte, die Vereinbarung sei Teil einer ruandischen Strategie von Partnerschaften mit Start-up-Unternehmen, die kleine modulare Kernreaktortechnologien entwickeln. Das Land wendet sich der Kernenergie zu, um den wachsenden Energiebedarf zu decken und sich an den Klimawandel anzupassen. Mit seinen 13 Millionen Einwohnern ist das Land, das kleiner als Brandenburg ist, das am dichtesten besiedelte des Kontinents. Nach Angaben der Rwanda Energy Group stammt ein Großteil der Elektrizität des Landes aus Wasserkraft- und Dieselkraftwerken, und nur etwa 68 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu Strom.

Wenn alles nach Plan läuft, könnten Ruanda und Dual Fluid eine Produktionslinie für solche Reaktoren in dem ostafrikanischen Land einrichten. Bisher betreibt auf dem Kontinent allein Südafrika Atomkraftwerke. Ägypten baut derzeit mit russischer Unterstützung an seinem ersten Kernkraftwerk.

Dual Fluid ist eines von mehr als 20 in der Entwicklung befindlichen kleinen modularen Reaktorprojekten, die in diesem Jahr in einem Bericht der Kernenergieagentur der OECD bewertet wurden. Kleine modulare Reaktoren unterscheiden sich von größeren konventionellen Reaktoren dadurch, dass sie weniger Brennstoff benötigen, flexibler in Bezug auf den Standort sind, vorgefertigt werden und verschifft werden können, so die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO). Nach Angaben der IAEO werden derzeit weltweit mehr als 70 kommerzielle Reaktorkonzepte entwickelt. ajs

Die Europäische Union (EU) und die USA planen den Bau einer neuen Eisenbahnstrecke, die Sambia mit dem angolanischen Schienennetz verbinden soll. Das Projekt ist Teil des Lobito-Korridors, der im Rahmen der Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) der G7 ausgebaut werden soll. Der Korridor erstreckt sich von der angolanischen Hafenstadt Lobito bis in die Bergbaugebiete im südlichen Teil der DR Kongo und im Nordwesten Sambias.

Die EU und USA werden laut einer gemeinsamen Presseerklärung die betreffenden Länder bei der Erstellung der Durchführbarkeitsstudien für den Bau der neuen Bahnstrecke Sambia-Lobito vom Osten Angolas nach Sambia begleiten. Dies baut auf der ursprünglichen, von den USA angeführten Unterstützung der Modernisierung des Eisenbahnabschnitts vom Hafen in Lobito bis zur kongolesischen Grenze auf. Die USA prüfen derzeit die Unterstützung der Modernisierung in Angola mit 250 Millionen Dollar durch die US International Development Finance Corporation.

Neben der Unterstützung der neuen Bahnstrecke in Sambia werden EU und USA finanzielle Ressourcen und technisches Know-how kombinieren, um die Entwicklung eines transafrikanischen Wirtschaftskorridors zu beschleunigen. Dazu zählen auch Investitionen in Zubringerstraßen, den digitalen Zugang und landwirtschaftliche Wertschöpfungsketten, die die regionale Wettbewerbsfähigkeit steigern. Der Ausbau des transafrikanischen Wirtschaftskorridor ist für EU und USA auch deshalb wichtig, um sich den Zugang zu kritischen Mineralien wie Kupfer, Kobalt oder Mangan zu sichern. Besonders die USA sind dafür auf einen westwärts orientierten Exportkorridor und einen effizienten Güterhafen an der afrikanischen Atlantikküste angewiesen.

Die neue Bahnstrecke nach Sambia soll die Kupferbergbaugebiete im Land besser an den Weltmarkt anschließen. Der Abtransport über den kongolesischen Teil der Lobito-Eisenbahn rentiert sich bisher nicht, denn im Kongo ist die Strecke in desolatem Zustand. Besonders die “jüngeren” Vorkommen, die nicht in der Provinz Copperbelt, sondern in der Nordwestprovinz nahe Solwezi liegen, sind bislang auf den mühsamen Transport mit Trucks angewiesen. Von dort werden die abgebauten Erze teils wochenlang mit Lkw an die Küste gefahren, etwa nach Durban (Südafrika), Beira (Mosambik) oder in die namibische Walfischbucht. Die USA setzen auch darauf, dass sich in der Nordwestprovinz perspektivisch auch landwirtschaftliche Betriebe und andere Industriezweige ansiedeln, die von der neuen Bahnstrecke profitieren. Dies erklärte die amtierende US-Sonderkoordinatorin für die PGII, Helaina Matza, in einem Pressegespräch mit Journalisten.

Der angolanische Teil der Strecke hingegen ist gut in Schuss. Seit Juli wird die Strecke in Angola von einem Unternehmenskonsortium betrieben, der Lobito Atlantic Railway (LAR). Das Konsortium, bestehend aus dem internationalen Rohstoffhändler Trafigura, dem portugiesischen Bauunternehmen Mota-Engil (je 49,5 Prozent) und dem Bahnbetreiber Vecturis SA (1 Prozent), hat den internationalen Wettbewerb um die Verwaltung des angolanischen Teils des Lobito-Korridors für 30 Jahre gewonnen. LAR ist für den Transport von Schwerlasten und die Instandhaltung der Bahninfrastruktur zuständig. Im Rahmen des Konzessionsvertrags hat sich das Konsortium verpflichtet, 455 Millionen Euro in Angola und weitere 100 Millionen Euro in der DR Kongo zu investieren, um die Infrastruktur des Lobito-Korridors in Bezug auf Kapazität und Sicherheit zu verbessern, sowie 35 Lokomotiven und 500 Waggons zu kaufen. ajs

Es besteht kein Zweifel daran, dass Frankreich in West- und Zentralafrika in Schwierigkeiten steckt. Dafür gibt es viele Gründe: Die Staatsstreiche in Westafrika und die Proteste richten sich gegen das immer noch als Kolonialherr angesehene Land und gegen die Überreste der Kolonialisierung (Stationierung französischer Truppen, Franc CFA und so weiter). Vor allem aber war es sicherlich ein Fehler, dass Frankreich zu autoritär auftrat, den Menschen in der Region nicht genug zuhörte und gegen den Willen der Bevölkerung korrupte und inkompetente Herrscher an der Macht hielt.