wer dachte, Deutschland könne exklusiv grünen Wasserstoff in Algerien produzieren, hat sich geirrt. Denn die Regierung in Algier hat eine Reihe von Konkurrenten eingeladen, diesen neuen Wirtschaftszweig im Land aufzubauen. Matthis Kattnig hat sich angeschaut, wer Deutschland dieses Zukunftsprojekt streitig machen will.

Auf die Schuldensituation in Afrika wird meiner Einschätzung nach oft zu einseitig geschaut. Übersehen wird häufig, dass die ersten internationalen Anleihe-Emissionen nach anderthalb Jahren Pause geglückt sind und einen überwältigenden Erfolg verzeichnet haben. In meiner Analyse schaue ich mir an, wo die wirklichen Baustellen in Afrikas Finanzarchitektur liegen.

In einer Serie befasst sich Table.Briefings mit der Politik der AfD. Mein Kollege David Renke hat sich die Afrika-Politik der Partei angeschaut – und dabei Erkenntnisse zutage gefördert, die ganz bestimmt den einen oder anderen Leser des Africa.Table überraschen dürften. Mehr sei hier nicht verraten.

Und auch dieses Mal finden Sie weitere spannende Analysen, News, Berichte und einen Blick in die internationalen Medien. Bis zum Freitag – da erscheint nun immer unsere zweite wöchentliche Ausgabe.

Algerien kündigt weitere Investitionen in erneuerbare Energie an. Rachid Hachichi, seit Oktober 2023 Vorstandsvorsitzender des staatlichen Mineralölunternehmens Sonatrach, hat nun bestätigt, mehrere Handelsabkommen mit großen internationalen Konzernen unterzeichnet zu haben. Sie haben zum Ziel, erneuerbare Energie im Land weiterzuentwickeln.

In den vergangenen Monaten sind so mit deutschen, italienischen, belgischen und amerikanischen Unternehmen zahlreiche Partnerschaften entstanden. Denn der Umbau von Erdöl und Erdgas auf grünen Wasserstoff, Solar- und Windenergie dürfte langwierig und komplex werden und einen großen Transfer an Fachwissen und Erfahrung erfordern.

Auch mit dem französischen Energiekonzern Total Energies hat Sonatrach Abkommen unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam Projekte zur Solarisierung von Explorations- und Produktionsstandorten für Öl und Gas entwickeln. Sie wollen außerdem das Potenzial von grünem Wasserstoff für den Exportmarkt untersuchen und ein F&E-Programm für kohlenstoffarme Energie und die Energiewende aufsetzen.

Die erste Phase besteht darin, Pilotprojekte zu starten. Diese dürfte bis zum Jahr 2030 andauern. In der zweiten Phase will sich das Land auf den Ausbau auf nationaler Ebene und auf die Schaffung eines Marktes konzentrieren. Schließlich will sich Algerien im Zeitraum 2040 bis 2050 auf die Industrialisierung sowie die Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit in diesem boomenden Markt konzentrieren.

Das Land ist ein idealer Standort für die Solarbranche. Algerien besteht zu 90 Prozent aus Wüste und hat 3.000 Sonnenstunden pro Jahr. Damit eignet es sich auch für die Herstellung von grünem Wasserstoff. Diese neue Industrie spielt eine zentrale Rolle in der algerischen Energiepolitik. Die dazu notwendigen Ressourcen sind so reichlich vorhanden, dass der Export grünen Wasserstoffs – und nicht etwa der Verbrauch im Land – im Mittelpunkt stehen wird.

Grüner Wasserstoff wird, im Gegensatz zum blauen, nicht mit Erdgas, sondern mit Wasser produziert. Bei der Elektrolyse wird in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Dadurch entsteht allerdings ein sehr viel höherer Energieaufwand. Wenn diese Energie aus erneuerbaren Quellen kommt, zum Beispiel aus Solarstrom, kann die Produktion klimaneutral gelingen.

Doch nachhaltige Energie und Wasserstoff befinden sich in Algerien noch am Anfang. Derzeit wird nur ein Prozent der algerischen Energie nachhaltig hergestellt, und von diesem einen Prozent entfallen 90 Prozent auf Sonnenenergie.

Am Projekt “Grüner Wasserstoff” will auch Deutschland teilhaben. Dazu ist Wirtschaftsminister Robert Habeck Anfang Februar nach Algier gereist. In Anwesenheit von Mohamed Arkab, dem algerischen Energieminister, hat er damals eine Absichtserklärung unterschrieben. Teil der Vereinbarung ist es, dass Deutschland Algerien 20 Millionen Euro für eine 50-MW-Pilotanlage zur Erzeugung grünen Wasserstoffs zur Verfügung stellt. Sonatrach wird diese Anlage in der Hafenstadt Arzew bauen.

Von 2030 an soll der Wasserstoff durch den SoutH2-Korridor fließen. Die Pipeline führt von Algerien über Tunesien nach Italien, Österreich und Süddeutschland. Ein großer Teil der Pipeline steht bereits und wurde bisher für den Gasexport genutzt.

Zu den deutschen Kooperationsunternehmen zählen RWE und Bayernets, der Betreiber des Gasfernleitungsnetzes in Bayern. Laut der 6. Liste der EU-Kommission von Projects of Common Interests ist die künftige bayerische Leitung Hy Pipe Bavaria seit Anfang April ein wesentlicher Teil der Infrastruktur für Wasserstoff-Importe aus Süd- und Südosteuropa sowie aus Nordafrika, heißt es bei Bayernets. Von 2040 an sollen zehn Prozent des Wasserstoffs für die EU aus Algerien kommen. Dafür werden derzeit vier Milliarden Euro und eine Kapazität von mehr als vier Millionen Tonnen pro Jahr bereitgestellt.

Politisch gesehen dürfte eine Kooperation mit einem autoritären Land wie Algerien für die Bundesregierung jedoch kaum nachhaltig sein. Ebenso könnte die Freundschaft Algiers zu Russland auf Dauer zum Problem werden.

Schon vor Habeck war Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Algier. Ende Januar unterzeichnete der italienische Ölkonzern Eni eine Vereinbarung mit der Sonatrach. Das Abkommen sieht die Produktion und den Export von grünem oder blauem Wasserstoff nach Europa vor. Zwischen den beiden Ländern soll eine neue Gaspipeline mit einer Kapazität von acht bis zehn Milliarden Kubikmetern jährlich für den Transport von Gas, Ammoniak und Wasserstoff gebaut werden. Das Galsi-Projekt wird 837 Kilometer umfassen, davon 565 Kilometer vor der Küste durch das Mittelmeer und 272 Kilometer an Land. Es wird voraussichtlich 2,5 Milliarden Dollar kosten.

Doch auch das Geschäft mit Erdgas läuft für Algerien nach wie vor gut. Anfang März fand in Algier das Siebte GECF (Forum gasexportierender Länder) in Algier statt – mit dabei: Iran, Katar und Libyen. Durch den Krieg in der Ukraine ist die Nachfrage aus Europa gestiegen. Zuletzt auch aus Deutschland. Anfang Februar schloss der Leipziger Gashändler VNG einen Liefervertrag mit der Sonatrach.

Solange die Nachfrage nach Gas am Weltmarkt vorhanden ist, wird Algerien damit Geschäfte machen wollen. Dass man nun auch auf nachhaltigen Wasserstoff setzt, hat wohl mehr mit der Nachfrage westlicher Länder zu tun und weniger mit Klimabewusstsein. Doch darin liegt eine Chance: Wenn Europa ankündigt, irgendwann kein Gas mehr zu kaufen, sondern lieber den nachhaltigen Wasserstoff, dann werden sich auch andere nicht-demokratische Länder darauf einstellen und versuchen, das alternative Produkt zu liefern.

Ungeachtet der Debatte über eine eventuelle Überschuldung in Afrika sind einigen afrikanischen Regierungen in diesem Jahr wieder erfolgreich internationale Anleihe-Emissionen gelungen. Nun werden weitere Emissionen erwartet.

Elfenbeinküste brach im Januar das Eis und emittierte zwei Eurobonds. Der eine hat eine Laufzeit von neun Jahren, der andere eine von 13 Jahren. Beiden tragen einen Zins von 8,5 Prozent. Die Emission war ein riesiger Erfolg: Einem Angebot von 2,4 Milliarden Dollar standen Kauforders über acht Milliarden Dollar gegenüber.

Benin zog im Februar mit einem Eurobond mit 14 Jahren Laufzeit und einem Zins von 8,375 Prozent im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar nach. Schließlich begab auch Kenia eine siebenjährige Anleihe über 1,5 Milliarden Dollar mit einem Kupon von 10,375 Prozent.

“Das Marktumfeld für afrikanische Schulden hellt sich im Augenblick auf”, sagte ein Frankfurter Banker gegenüber Table.Briefings. Diese Einschätzung teilt Churchill Ogutu, Chefvolkswirt der afrikanischen Investmentbank IC in Accra. “Wir sehen Zeichen, dass sich die internationalen Finanzierungsbedingungen für Afrika verbessert haben”, schreibt er in einem Marktkommentar. Insgesamt sind auf dem Kontinent laut einer Studie der UN Economic Commission for Africa (Uneca) 11,3 Milliarden Dollar Eurobonds im Umlauf.

Sicher, zum überwältigenden Platzierungserfolg nach einer langen Auszeit von anderthalb Jahren hat auch die Erwartung beigetragen, dass die Fed und die EZB noch in diesem Jahr mit Leitzinssenkungen beginnen werden.

Ein weiterer Faktor ist, dass die Schuldenkrise in Afrika viele Länder nicht trifft. Sechs Staaten befinden sich mit ihrer Ratingnote bei Standard & Poor’s (S&P) im Bereich Investment Grade, sodass auch internationale Investoren, beispielsweise Lebensversicherer, deren Anleihen zeichnen können. Zu diesem Kreis zählen Mauritius, Botswana, Marokko, Südafrika, Elfenbeinküste und Benin (siehe Grafik).

13 weitere Länder sind zwar als “spekulativ” bewertet, aber noch im Bonitätsbereich eines einfachen B. Die supranationale Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) hat die Höchstnote AAA erhalten. Die beiden anderen großen Ratingagenturen, Moody’s und Fitch, kommen zu ähnlichen Bewertungen.

Allerdings beklagt der Africa Peer Review Mechanism (APRM) der Afrikanischen Union (AU), dass der Kontinent unter strukturellen Defiziten leide, weil er keine eigene Ratingagentur habe. So haben viele Länder noch kein Rating, was ihnen den Zugang zu den internationalen Anleihemärkten erschwert.

Deshalb soll noch in diesem Jahr eine afrikanische Ratingagentur gegründet werden. Denn die Liste der Beschwerden über die großen Ratingagenturen ist lang:

Auch die Veränderung der Schuldenstruktur in Afrika spricht für die Gründung einer afrikanischen Ratingagentur. Im Jahr 1995 hatte allein Südafrika Staatsanleihen begeben. Im vergangenen Jahr waren es 20 Länder. Darunter befanden sich sogar drei Länder mit Niedrigeinkommen. Allerdings leiden alle afrikanischen Länder unter der anhaltenden Dollarstärke.

Anfang dieses Jahres sollte die afrikanische Ratingagentur an den Start gehen. Doch sie wird noch viele Hürden nehmen müssen. Die größte wird sein, dass es ihr anfangs an Glaubwürdigkeit mangeln wird. Ist sie zu streng, werden Emittenten zu einer etablierten Agentur gehen. Ist sie zu nachsichtig, werden die Investoren sie nicht akzeptieren.

Die neue Ratingagentur soll sich an den Kriterien des Country Policy and Institution Assessment (CPIA) der Weltbank orientieren. Dieses dient der jährlichen Diagnose von Mängeln im politischen System, die afrikanische Regierungen selbst beeinflussen können. Auch wenn das Ergebnis nicht die Sicht der Weltbank spiegelt, so basieren ihre Finanzierungen auf diesem Rating.

Im Rahmen des CPIA werden 16 Kriterien aus vier gleichgewichteten Bereichen mit einer Ratingnote von 1 (niedrig) bis 6 (hoch) bewertet:

Es gab in Afrika schon verschiedene Versuche, eine Ratingagentur zu etablieren. Die West African Rating Agency wurde 2021 von GCR Ratings aus Mauritius übernommen. Bei GCR war die deutsche Förderbank DEG Invest im Jahr 2007 mit einer substanziellen Beteiligung eingestiegen. Im Mai 2022 übernahm Moody’s 51 Prozent der Anteile, sodass heute Moody’s, DEG Invest und die Private-Equity-Gesellschaft Carlyle die privatwirtschaftliche Agentur GCR Ratings kontrollieren.

GCR Ratings ist bisher nicht gelungen, den großen Ratingagenturen nennenswert Marktanteile abzunehmen. Das zeigt, wie steinig der Weg für jede neue Ratingagentur in Afrika sein wird, um sich gegen die großen Drei durchzusetzen.

Ende April hat die AfD-Bundestagsfraktion im Entwicklungsausschuss (AWZ) einen umfassenden Antrag für einen “systemisch integrativen und interessengeleiteten afrikapolitischen Ansatz für Deutschland” vorgelegt. Vieles in dem Antrag klingt nach konservativer, wirtschaftsliberaler Zusammenarbeit mit dem Nachbarkontinent. Damit schielt die Partei auch bewusst in Richtung Union und FDP, die zum Teil ähnliche Positionen vertreten. Wer die Ziele der AfD in der Entwicklungspolitik jedoch wirklich verstehen will, muss genauer hinschauen – und versteht, warum Union und FDP weiterhin strikt auf Abstand gehen.

In dem 25-Seiten-Antrag fordert die AfD unter anderem eine deutsche Außenwirtschafts- und Investitionsförderung, die eigene Wertschöpfung in Afrika schaffen soll. Zudem soll Deutschland nach dem Willen der AfD den Aufbau des afrikanischen Binnenhandels fördern und “mit deutschem Wissen unterstützen”. Ziel sei es, den afrikanischen Kontinent als Absatzmarkt für die deutsche Wirtschaft zu erschließen.

Auch die Union fordert in ihrer Ende vergangenen Jahres veröffentlichten Afrika-Strategie eine Neuaufstellung der Außenwirtschaftsförderung, um deutschen Unternehmen den Eintritt in afrikanische Märkte zu erleichtern. “Die AfD wirft uns das vor: Wir haben eure Positionen und ihr stimmt trotzdem nicht unseren Anträgen zu”, sagt ein Ausschussabgeordneter. In der letzten Legislatur war das noch anders. Da forderte die AfD in inhaltlich kruden Anträgen unter anderem die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem diktatorisch geführten Eritrea. Mit Südafrika hingegen sollte nach Meinung der AfD die Entwicklungszusammenarbeit eingestellt werden, da es “Übergriffe auf die weiße Minderheit” gebe und diese vom südafrikanischen Staat “teilweise gezielt unterstützt” würden. Inhaltlich sei die AfD mittlerweile geschickter, heißt es bei anderen Ausschussmitgliedern. Trotz alldem blieben die Anträge der AfD weiterhin hochproblematisch.

Denn gleichzeitig fabuliert die AfD von einer “Entwicklungshilfe-Industrie”, die die Bundesregierung über ideologische Konzepte am Leben erhalte. Dazu zähle eine “lediglich vermeintliche” Kolonialschuld, die feministische Entwicklungspolitik und eine “Klima-Schuldpolitik”. Laut AfD sei eine Aufarbeitung der Kolonialgeschichte von den afrikanischen Ländern nicht gewünscht. Vielmehr würden die afrikanischen Länder auf die Kolonialzeit “wenigstens in Teilen” positiv zurückblicken. Die finanzielle Unterstützung des Globalen Südens im Kampf gegen den Klimawandel lehnt die AfD ab. Der menschliche Einfluss wird geleugnet und vielmehr den afrikanischen Ländern die Schuld an einer umfangreichen Umweltzerstörung gegeben – etwa durch den Raubbau an ihren Waldbeständen.

In einem weiteren kürzlich gestellten Antrag fordert die AfD die Bundesregierung auf, eine ressortübergreifende Sahel-Strategie aufzustellen und mit internationalen Partnern zu kooperieren – auch mit Russland.

Die Federführung der Afrikapolitik der AfD im Bundestag übernimmt Dietmar Friedhoff, der afrikapolitische Sprecher seiner Fraktion. Unter den Ausschussmitgliedern gilt Friedhoff als Vielreisender. In dieser Legislatur reiste Friedhoff unter anderem nach Kamerun, Benin, Angola, die Republik Kongo, DR Kongo und Mosambik. Der Ertrag der Dienstreisen ist – nach Ansicht seiner Ausschusskollegen – gering. Anfang dieses Jahres lehnten die Obleute im AWZ eine Dienstreise von Friedhoff nach Äthiopien und Südafrika ab. Laut eines Ausschussmitglieds seien die Reiseberichte der vergangenen Dienstreisen nicht “qualitativ aussagekräftig” gewesen.

So kommt Friedhoff in einem Bericht über seine Reise nach Angola und Mosambik, der Table.Briefings vorliegt, zum knappen Schluss, dass die Gesprächspartner auf politischer Ebene mangelndes Engagement Deutschlands im Wirtschaftsbereich beklagen würden. “Die besichtigten Projekte – teils EU, teils aus Deutschland finanziert – warfen mehr Fragen auf, als sie beantworteten”, schrieb Friedhoff weiter. Was Friedhoff damit meint, bleibt unklar.

Bundesweit prominenter ist Friedhoffs Kollege Markus Frohnmaier, entwicklungspolitischer Sprecher seiner Partei. Laut einem von Netzpolitik veröffentlichten Bericht des Verfassungsschutzes habe Frohnmaier Verbindungen zu rechtsextremen Verlagen und Publizisten. Die Arbeit im Ausschuss sei destruktiv, heißt es unter den Ausschussmitgliedern von SPD, FDP, Union und Grünen. “Fast jeder Redebeitrag dient zur Attacke auf die Ampel und weniger der Sacharbeit“, beklagt ein Ausschussmitglied.

Auch im Plenum fiel Frohnmaier zuletzt mit einem rassistischen Kommentar gegenüber seinem im Senegal geborenen Ausschusskollegen Karamba Diaby (SPD) auf. Diaby hatte in der Debatte um einen Bericht der unabhängigen Kommission Antiziganismus Zwischenrufe gemacht. Daraufhin sagte Frohnmeier, “es scheint mir, Sie haben Probleme, mitteleuropäische Sitten zu akzeptieren”.

Der dritte AfD-Mann im Ausschuss, Edgar Naujok, gilt als unscheinbar. Seine Redebeiträge lese er ab. Oft fehle er in den Sitzungen, heißt es von anderen Parlamentariern. Im September könnte Naujok noch öfter anderweitig eingespannt sein. Als AfD-Direktkandidat tritt Naujok im sächsischen Landtagswahlkampf an. Laut Leipziger Volkszeitung strebt er bei erfolgreichem Einzug in den Landtag ein Doppelmandat an. Das dürfte Naujoks zeitliche Kapazitäten für den AWZ zusätzlich schmälern.

Die Sonderbeauftragte der Bundesregierung für internationale Klimapolitik, Jennifer Morgan, ist zu einer mehrtägigen Reise nach Nigeria, Äthiopien und Kenia aufgebrochen. Im Rahmen ihres Besuchs ist unter anderem die Eröffnung eines Wasserstoffdiplomatiebüros in Kenia geplant. Ziel des Büros soll es sein, Know-how mit dem Land zu teilen und die Vernetzung von Wasserstoffexperten aus beiden Ländern zu fördern. Deutschland hat bereits ähnliche Büros in Nigeria und Saudi-Arabien eingerichtet. “Kenia bietet ideale Voraussetzungen für den Kraftstoff der Zukunft“, sagte Morgan vor ihrer Abreise am Montag.

Bei ihren Gesprächen in den drei Ländern stünde zudem der Ausbau der Erneuerbaren Energien im Rahmen der Initiative “Accelerated Partnership for Renewables in Africa” im Fokus. Diese hatte Kenias Präsident William Ruto ins Leben gerufen. “Der afrikanische Kontinent ist ein Energiewendekontinent. Das riesige Erneuerbaren-Potenzial bietet Chancen für die Menschen vor Ort und für die Zusammenarbeit mit uns in Europa”, sagte Morgan weiter.

Neben Energie werde es auch um die Folgen des Klimawandels gehen. Mit der Afrikanischen Union will sich Morgan über die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Sicherheit unterhalten. In Nigeria verschärfe sich durch den Klimawandel längst der Konflikt um knappe Ressourcen. dre

Das BMZ will seine Zusammenarbeit mit nicht-staatlichen Institutionen verstärken. Eine entsprechende Strategie hat Entwicklungsministerin Svenja Schulze am Montag in Leipzig im Rahmen einer neuen Diskussionsreihe mit der Zivilgesellschaft vorgestellt. Hintergrund der Initiative ist demnach der Vormarsch autoritärer Regime weltweit. “In vielen Ländern Afrikas setzt vor allem Russland antiwestliche Propaganda ein, um Europa zu diskreditieren. Über unsere Entwicklungszusammenarbeit stärken wir die Zivilgesellschaft vor Ort und halten so dagegen”, so Schulze.

Auch in Deutschland solle durch eine engere Kooperation mit der Zivilgesellschaft “Spaltungsversuchen” Einhalt geboten werden. Dabei verweist die Ministerin auf gezielte Falschinformationen über Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, die in den vergangenen Monaten in den sozialen Medien kursierten. So behaupteten AfD-Bundestagsabgeordnete im Rahmen der Debatte um Radwege in Peru fälschlicherweise, Deutschland habe das Projekt mit 315 Millionen Euro finanziert. Tatsächlich finanzierte Deutschland das Projekt laut Angaben des Ministeriums mit nur 44 Millionen Euro.

Konkret sollen mit der Strategie die Förderbedingungen für zivilgesellschaftliche Projekte entbürokratisiert werden und so der Zugang für mehr zivilgesellschaftliche Gruppen zu Förderung ermöglicht werden. Auch im Globalen Süden sollen zivilgesellschaftliche Gruppen stärker einbezogen werden.

Im Sahel setzt die Bundesregierung in der EZ bereits überwiegend auf zivilgesellschaftliche Akteure. Die Entwicklungszusammenarbeit mit den Militärjuntas in Mali, Burkina Faso und Niger ist demnach weitestgehend eingestellt. Der “regierungsferne” Ansatz gilt allerdings auch im Ministerium als schwierig und deutlich weniger effektiv, da die Möglichkeiten zur Unterstützung – etwa über internationale Organisationen – sehr beschränkt ist. dre

Die ruandische Regierung weist Anschuldigungen des US-Außenministeriums zurück, nach denen Ruanda für tödliche Mörserangriffe auf Flüchtlingslager im Nachbarland DR Kongo verantwortlich sei. Ruanda werde “keine Verantwortung für die Bombardierung der Lager für Binnenvertriebene in der Nähe von Goma” übernehmen, teilte die Regierung mit.

Nach Angaben des State Department wurden die Mörser, die mindestens 16 Menschen töteten, von Stellungen der ruandischen Armee und der Rebellengruppe M23 abgefeuert. Auch kongolesische Medien berichteten, dass die Mörser aus von den Rebellen gehaltenen Stellungen abgefeuert wurden. Mehreren UN-Berichten zufolge wird M23 von Ruanda unterstützt. Auch die kongolesische Regierung wirft Ruanda dies vor. Kigali streitet eine Unterstützung jedoch vehement ab.

Kongos Präsident Félix Tshisekedi kehrte wegen der Attacken vorzeitig von seiner Europareise zurück. Vor seiner Abreise aus Paris sicherte ihm Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Unterstützung zu: “Ruanda muss seine Unterstützung für M23 beenden und seine Truppen aus dem Ostkongo abziehen,” so Macron bei der gemeinsamen Pressekonferenz.

In der Region ist der Konflikt zwischen der kongolesischen Armee und der Rebellenmiliz zuletzt eskaliert. M23 hat in den letzten Wochen die Kontrolle über einige Gebiete in der Provinz Nord-Kivu erlangt. Erst vor kurzem übernahmen M23-Rebellen offenbar die Kontrolle über eine wichtige Bergbaustadt unweit der Provinzhauptstadt Goma. ajs

In den Übernahmekampf um den Bergbaukonzern Anglo American kommt Bewegung. Nun könnte auch Glencore in den Bieterstreit einsteigen. Zumindest kursieren seit Freitag Gerüchte an den Aktienmärkten, wonach die Glencore-Führung interne Gespräche darüber geführt habe, wie der Bergbaukonzern mit Sitz in Baar im Schweizer Kanton Zug ein Angebot für Anglo American unterbreiten könnte. Ein Glencore-Sprecher wollte diese Überlegungen nicht offiziell bestätigen.

Es könnte sich dennoch ein harter Übernahmekampf um Anglo American ergeben. Die Aussicht darauf lässt den Aktienkurs des Bergbaukonzerns kräftig steigen. Anfang der vergangenen Woche hatte der australische Minengigant BHP rund 36 Milliarden Euro für Anglo American geboten. Seitdem hat sich die Aktie von Anglo American um rund 25 Prozent verteuert.

Anglo American lehnte das Angebot von BHP ab. Ein Grund dafür ist die Forderung von BHP, dass Anglo die Beteiligung an Amplats und Kumba Iron Ore in Südafrika zuvor abspalten soll. Denn BHP will sich nicht mit den südafrikanischen Altlasten von Anglo American belasten. Glencore hätte es leichter als BHP, Amplats und Kumba zu integrieren, da das Unternehmen bereits Beteiligungen im südafrikanischen Bergbau besitzt. Das wäre ein wichtiger Vorteil gegenüber BHP.

Grund für das Interesse von BHP und Glencore an Anglo sind jedoch weniger die Bergbauaktivitäten in Südafrika, sondern die riesigen Kupfervorkommen, die das Unternehmen in Südamerika besitzt. Mit der Entwicklung der Elektromobilität wird mit einer steigenden Nachfrage nach Kupfer in Elektrofahrzeugen und Stromnetzen gerechnet.

Der schillernde Finanzinvestor Marc Rich hatte Glencore vor 50 Jahren unter der Firma Marc Rich & Co. AG in der Schweiz gegründet. Marc Rich wurde unter 1934 unter dem Namen Marcell David Reich in Antwerpen geboren. Er umging 1979/80 ein Ölembargo der USA gegen den Iran und wurde deshalb später in den USA wegen Steuerhinterziehung, Überweisungsbetrug, organisierter Kriminalität angeklagt. Rich starb 2013 in Luzern. Heute zählt Glencore zu den weltgrößten Handelsunternehmen für Zink, Kupfer, Getreide und Erdöl. In den vergangenen Jahren hat der Konzern immer mehr in die Förderung von Rohstoffen investiert.

Während Glencore-CEO Gary Nagle ein mögliches Gegenangebot für Anglo vorbereitet, treibt Mike Henry, der CEO von BHP, seine Übernahmepläne weiter voran. Zu Wochenbeginn sickerte durch, dass der BHP-Boss derzeit vertrauliche Gespräche mit Investoren führt, um seinen nächsten Schritt nach der Ablehnung seines Angebots durch Anglo zu erwägen. Offenbar sammelt er Unterstützung für eine mögliche Übernahmeschlacht.

Auch die südafrikanische Regierung verfolgt die Übernahmeversuche von Anglo American. Am Freitag traf CEO Duncan Wanblad am Freitag den südafrikanischen Bergbauminister Gwede Mantashe. Auch wenn Anglo American seinen Sitz und seine Erstnotiz nach London verlegt hat, so ist das Unternehmen doch ein Aushängeschild des Bergbaus in Südafrika.

Der legendäre Unternehmer Ernest Oppenheimer, ein jüdischer Einwanderer aus Deutschland, hatte Anglo American im Jahr 1917 mit der Unterstützung des amerikanischen Bankiers John Pierpont Morgan gegründet. Heute ist der Konzern über die Beteiligung an Anglo American Platinum (Amplats) der weltgrößte Produzent von Platin mit einem globalen Marktanteil von rund 40 Prozent. Doch der Platinpreis ist in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als zehn Prozent gefallen. hlr

Die Kontroverse um die Trophäenjagd erreicht erneut die Schlagzeilen, und ich, Klemens Fischer als Vorstand der ökologischen Stiftung K21 in Namibia, möchte dazu beitragen, eine ausgewogene Betrachtung dieses komplexen Themas zu ermöglichen.

Heute prangt die Casa Jagd auf Elefanten, Symbol des Kampfes für den Artenschutz, auf den Titelseiten der Zeitungen. An dieser Debatte möchte ich mich nicht beteiligen. Die jüngste Debatte betrifft uns aber, da bei der Einfuhr von Bergzebra-Trophäen einige von unserer Farm Krumhuk in Namibia stammen. Trotz unserer Trophäenjagd haben wir eine Zunahme unserer Bergzebra-Population zu verzeichnen. Unsere Farm Krumhuk ist ohne Zäune gestaltet, was den Tieren ermöglicht, sich frei über die Farmgrenzen hinaus zu bewegen. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Praktiken im Einklang mit der Natur und dem Artenschutz stehen.

Die Trophäenjagd ist für uns nur ein Mittel zum Zweck. Als ökologisch soziale Stiftung liegt unser Hauptaugenmerk auf der Unterstützung von Menschen, Kindern und Frauen in ländlichen Gebieten. Unsere Arbeit konzentriert sich auf die Verbesserung der Lebens- und Bildungsbedingungen dieser Bevölkerungsgruppen. Mit den Einnahmen aus der Trophäenjagd und anderen Quellen betreiben wir eine Internatsschule mit etwa 150 Kindern.

Die Eltern dieser Kinder arbeiten oft auf entlegenen Farmen, ohne Zugang zu Bildung oder medizinischer Versorgung. Die finanzielle Unterstützung durch die Trophäenjagd ermöglicht es uns, die Schule, das Internat und die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Zusätzlich zu den direkten Einnahmen aus der Jagd helfen uns Jäger auch durch Spenden.

Namibia verfügt über mehrere größere landwirtschaftliche Betriebe, die oft in abgelegenen Gebieten liegen. Die Viehzucht wird aufgrund zunehmender Dürren durch den Klimawandel immer unrentabler. Im Gegensatz dazu ist die Jagd eine widerstandsfähigere und ökologischere Form der Landwirtschaft. Die gejagten Tiere sind oft besser an die klimatischen Bedingungen, insbesondere an Dürren, angepasst als Rinder. Die Trophäenjagd findet in von Menschen geschaffenen Kulturlandschaften statt und trägt somit zur ökologischen Vielfalt bei.

Letztlich steht für uns der Mensch im Mittelpunkt. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, insbesondere von Frauen und Kindern in ländlichen Gebieten, sollten oberste Priorität haben. Die Trophäenjagd bietet einen alternativen Lebensunterhalt für Teile der ländlichen Bevölkerung und verhindert die Abwanderung in die städtischen Slums.

Insgesamt betrachtet ist die Trophäenjagd für uns eine ökologisch vertretbare und sozial wichtige Praxis. Wir sind fest entschlossen, unsere Arbeit im Einklang mit dem Artenschutz und der sozialen Entwicklung fortzusetzen.

Klemens Fischer betreibt die Farm Krumhuk in Namibia und ist Vorstand der Stiftung Twenty-One Krumhuk for Agriculture and Social Development.

Bloomberg: Französische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Total Energies wegen Angriffs in Mosambik. Französische Staatsanwälte ermitteln gegen Total Energies wegen möglicher fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit einem dschihadistischen Anschlag in Mosambik vor drei Jahren. Die Untersuchung folgt auf eine Klage der Opfer und ihrer Hinterbliebenen, die den französischen Energieriesen beschuldigen, seine Subunternehmer nicht geschützt zu haben. Außerdem soll das Unternehmen es versäumt haben, Treibstoff für die Evakuierung mit Hubschraubern zu liefern. Total will noch in diesem Jahr sein LNG-Projekt in Mosambik wiederaufnehmen.

Reuters: Tschad – Erste Präsidentschaftswahl in der Sahelzone seit der Putschwelle. Drei Jahre nach der Machtübernahme durch den Militärchef und Sohn des vorherigen Machthabers Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno, fand am Montag in Tschad die erste Präsidentschaftswahl in der afrikanischen Sahelzone seit einer Welle von Putschen statt. Beobachter gehen davon aus, dass Déby die Wahl gewinnen wird. Einige Oppositionsmitglieder und zivilgesellschaftliche Gruppen haben zu einem Boykott aufgerufen, da sie eine Wahlfälschung befürchten. Ein vorläufiges Wahlergebnis wird erst am 21. Mai erwartet.

The East African: Vier EAC-Partner schließen sich Kenia-Uganda-Eisenbahnprojekt an. Ruanda, Burundi, die DR Kongo und Südsudan haben sich dem gemeinsamen Projekt Kenias und Ugandas zur Entwicklung einer modernen Normalspur-Eisenbahn angeschlossen. Im Juli 2023 hatten Kenia und Uganda die Pläne zum Bau der grenzüberschreitenden Eisenbahn wiederbelebt, konnten aber die Geldgeber nicht von der Tragfähigkeit des Projekts überzeugen. Die Länder, die sich nun anschließen, sollen die Verhandlungsposition von Kampala und Nairobi bei den Geldgebern stärken.

Semafor: Fintech-Startup OPay nähert sich Bewertung von drei Milliarden Dollar. Der Fintech-Gigant OPay wurde 2021 vom chinesischen Milliardär Zhou Yahui gegründet und ist eines der wertvollsten Start-ups des Kontinents. In Nigeria, dem größten Markt des Unternehmens, bietet OPay Bankkonten für schnellere Online-Überweisungen und Point-of-Sale-Geräte an, mit denen Verkäufer Kartenzahlungen akzeptieren und Kunden Bargeld abheben können. Die verpatzte Währungsumstellung in Nigeria im vergangenen Jahr hat das Wachstum von OPay als wichtiger Akteur im Finanzdienstleistungssektor des Landes beschleunigt.

Le Monde: In Togo geht Präsident Gnassingbé gestärkt aus den Parlamentswahlen hervor. Die Partei von Präsident Faure Gnassingbé hat die Parlamentswahlen in Togo am Montag gewonnen, gab die Wahlkommission am Samstag bekannt. Dies ermöglicht es dem Staatsoberhaupt, gemäß der im April verabschiedeten neuen Verfassung an der Macht zu bleiben. Opposition und zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren heftig die Verfassungsreform. Sie prangern einen “institutionellen Putsch” an und sehen darin eine Möglichkeit für Gnassingbé, sich auf unbestimmte Zeit an der Macht zu halten.

New York Times: Das düstere Leben eines abgesetzten Präsidenten in Gefangenschaft. Neun Monate nach seinem Sturz in einem Putsch befindet sich Nigers Ex-Präsident Mohamed Bazoum weiterhin in Haft, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Seine engsten internationalen Partner ziehen sich zurück: Auf Verlangen der regierenden Junta ziehen die westlichen Truppen im Land ab. Stattdessen kamen im April russische Militärausbilder in die Hauptstadt Niamey. Bazoums Schicksal gerate in Vergessenheit, meint ein prominenter Menschenrechtsanwalt, der den abgesetzten Präsidenten vertritt.

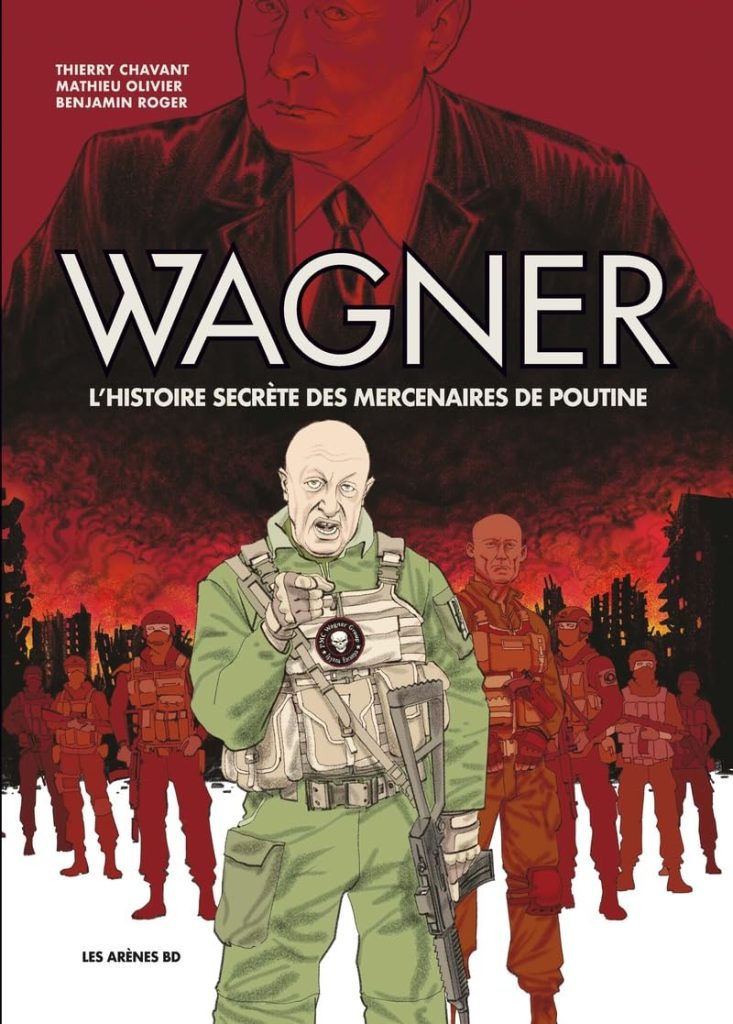

Seit dem Aufstand von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gegen den russischen Präsidenten hat die Söldnertruppe die Gunst Waldimir Putins verloren. Doch Wagners Aktivitäten in Afrika, Syrien und der Ukraine überdauern Prigoschin und bleiben ein wichtiger Teil der russischen Außenpolitik: Die Söldner auf dem Kontinent etwa sind nun als “Afrikakorps” dem russischen Verteidigungsministerium unterstellt.

Wie die Russen in Afrika Fuß fassten, beschreibt der neue bande dessinée von Thierry Chavant, Mathieu Olivier und Benjamin Roger. Die beiden Journalisten Olivier und Roger vom französischen Magazin Jeune Afrique haben sich mit dem Zeichner Chavant zusammengetan, um in eindrücklichen Bildern den Vormarsch der Wagner-Söldner auf dem Kontinent nachzuerzählen: von den ersten Schritten als Leibgarde des zentralafrikanischen Präsidenten Touadéra über die zunehmende Kontrolle von Rohstoffen wie Gold und Holz bis hin zur Ausbreitung in den Putschstaaten des Sahel.

Als Ergebnis mehrjähriger Recherche zeichnet dieser Comic den Aufstieg und Fall von Jewgeni Prigoschin nach, aber vor allem die unglaubliche Komplexität der Wagner-Gruppe. Das Buch zeigt die Schlüsselpersonen und wirtschaftlichen Netzwerke der Söldner auf, ebenso wie ihre brutalen Verbrechen, etwa den Mord an drei russischen Journalisten in der Zentralafrikanischen Republik oder Massaker an Zivilisten in Mali.

Für die Autoren ist zudem klar, Wagners Erfolge sind auch der französischen Untätigkeit geschuldet. Immer wieder stellt das Buch dar, wie der Vormarsch der Söldner in Paris unterschätzt und Warnungen ignoriert wurden. Ob und wie ein stärkeres Engagement der in der Region verhassten Franzosen Wagner hätte Einhalt gebieten können, ist fraglich. Eine umfassende und eindrückliche Dokumentation der Wagner-Aktivitäten in Afrika bietet der Band interessierten Lesern aber allemal. ajs

Thierry Chavant, Mathieu Olivier & Benjamin Roger: Wagner. L’histoire secrète des mercenaires de Poutine. Les Arènes BD. Paris, 2024, 176 Seiten. 22 Euro.

wer dachte, Deutschland könne exklusiv grünen Wasserstoff in Algerien produzieren, hat sich geirrt. Denn die Regierung in Algier hat eine Reihe von Konkurrenten eingeladen, diesen neuen Wirtschaftszweig im Land aufzubauen. Matthis Kattnig hat sich angeschaut, wer Deutschland dieses Zukunftsprojekt streitig machen will.

Auf die Schuldensituation in Afrika wird meiner Einschätzung nach oft zu einseitig geschaut. Übersehen wird häufig, dass die ersten internationalen Anleihe-Emissionen nach anderthalb Jahren Pause geglückt sind und einen überwältigenden Erfolg verzeichnet haben. In meiner Analyse schaue ich mir an, wo die wirklichen Baustellen in Afrikas Finanzarchitektur liegen.

In einer Serie befasst sich Table.Briefings mit der Politik der AfD. Mein Kollege David Renke hat sich die Afrika-Politik der Partei angeschaut – und dabei Erkenntnisse zutage gefördert, die ganz bestimmt den einen oder anderen Leser des Africa.Table überraschen dürften. Mehr sei hier nicht verraten.

Und auch dieses Mal finden Sie weitere spannende Analysen, News, Berichte und einen Blick in die internationalen Medien. Bis zum Freitag – da erscheint nun immer unsere zweite wöchentliche Ausgabe.

Algerien kündigt weitere Investitionen in erneuerbare Energie an. Rachid Hachichi, seit Oktober 2023 Vorstandsvorsitzender des staatlichen Mineralölunternehmens Sonatrach, hat nun bestätigt, mehrere Handelsabkommen mit großen internationalen Konzernen unterzeichnet zu haben. Sie haben zum Ziel, erneuerbare Energie im Land weiterzuentwickeln.

In den vergangenen Monaten sind so mit deutschen, italienischen, belgischen und amerikanischen Unternehmen zahlreiche Partnerschaften entstanden. Denn der Umbau von Erdöl und Erdgas auf grünen Wasserstoff, Solar- und Windenergie dürfte langwierig und komplex werden und einen großen Transfer an Fachwissen und Erfahrung erfordern.

Auch mit dem französischen Energiekonzern Total Energies hat Sonatrach Abkommen unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam Projekte zur Solarisierung von Explorations- und Produktionsstandorten für Öl und Gas entwickeln. Sie wollen außerdem das Potenzial von grünem Wasserstoff für den Exportmarkt untersuchen und ein F&E-Programm für kohlenstoffarme Energie und die Energiewende aufsetzen.

Die erste Phase besteht darin, Pilotprojekte zu starten. Diese dürfte bis zum Jahr 2030 andauern. In der zweiten Phase will sich das Land auf den Ausbau auf nationaler Ebene und auf die Schaffung eines Marktes konzentrieren. Schließlich will sich Algerien im Zeitraum 2040 bis 2050 auf die Industrialisierung sowie die Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit in diesem boomenden Markt konzentrieren.

Das Land ist ein idealer Standort für die Solarbranche. Algerien besteht zu 90 Prozent aus Wüste und hat 3.000 Sonnenstunden pro Jahr. Damit eignet es sich auch für die Herstellung von grünem Wasserstoff. Diese neue Industrie spielt eine zentrale Rolle in der algerischen Energiepolitik. Die dazu notwendigen Ressourcen sind so reichlich vorhanden, dass der Export grünen Wasserstoffs – und nicht etwa der Verbrauch im Land – im Mittelpunkt stehen wird.

Grüner Wasserstoff wird, im Gegensatz zum blauen, nicht mit Erdgas, sondern mit Wasser produziert. Bei der Elektrolyse wird in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Dadurch entsteht allerdings ein sehr viel höherer Energieaufwand. Wenn diese Energie aus erneuerbaren Quellen kommt, zum Beispiel aus Solarstrom, kann die Produktion klimaneutral gelingen.

Doch nachhaltige Energie und Wasserstoff befinden sich in Algerien noch am Anfang. Derzeit wird nur ein Prozent der algerischen Energie nachhaltig hergestellt, und von diesem einen Prozent entfallen 90 Prozent auf Sonnenenergie.

Am Projekt “Grüner Wasserstoff” will auch Deutschland teilhaben. Dazu ist Wirtschaftsminister Robert Habeck Anfang Februar nach Algier gereist. In Anwesenheit von Mohamed Arkab, dem algerischen Energieminister, hat er damals eine Absichtserklärung unterschrieben. Teil der Vereinbarung ist es, dass Deutschland Algerien 20 Millionen Euro für eine 50-MW-Pilotanlage zur Erzeugung grünen Wasserstoffs zur Verfügung stellt. Sonatrach wird diese Anlage in der Hafenstadt Arzew bauen.

Von 2030 an soll der Wasserstoff durch den SoutH2-Korridor fließen. Die Pipeline führt von Algerien über Tunesien nach Italien, Österreich und Süddeutschland. Ein großer Teil der Pipeline steht bereits und wurde bisher für den Gasexport genutzt.

Zu den deutschen Kooperationsunternehmen zählen RWE und Bayernets, der Betreiber des Gasfernleitungsnetzes in Bayern. Laut der 6. Liste der EU-Kommission von Projects of Common Interests ist die künftige bayerische Leitung Hy Pipe Bavaria seit Anfang April ein wesentlicher Teil der Infrastruktur für Wasserstoff-Importe aus Süd- und Südosteuropa sowie aus Nordafrika, heißt es bei Bayernets. Von 2040 an sollen zehn Prozent des Wasserstoffs für die EU aus Algerien kommen. Dafür werden derzeit vier Milliarden Euro und eine Kapazität von mehr als vier Millionen Tonnen pro Jahr bereitgestellt.

Politisch gesehen dürfte eine Kooperation mit einem autoritären Land wie Algerien für die Bundesregierung jedoch kaum nachhaltig sein. Ebenso könnte die Freundschaft Algiers zu Russland auf Dauer zum Problem werden.

Schon vor Habeck war Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Algier. Ende Januar unterzeichnete der italienische Ölkonzern Eni eine Vereinbarung mit der Sonatrach. Das Abkommen sieht die Produktion und den Export von grünem oder blauem Wasserstoff nach Europa vor. Zwischen den beiden Ländern soll eine neue Gaspipeline mit einer Kapazität von acht bis zehn Milliarden Kubikmetern jährlich für den Transport von Gas, Ammoniak und Wasserstoff gebaut werden. Das Galsi-Projekt wird 837 Kilometer umfassen, davon 565 Kilometer vor der Küste durch das Mittelmeer und 272 Kilometer an Land. Es wird voraussichtlich 2,5 Milliarden Dollar kosten.

Doch auch das Geschäft mit Erdgas läuft für Algerien nach wie vor gut. Anfang März fand in Algier das Siebte GECF (Forum gasexportierender Länder) in Algier statt – mit dabei: Iran, Katar und Libyen. Durch den Krieg in der Ukraine ist die Nachfrage aus Europa gestiegen. Zuletzt auch aus Deutschland. Anfang Februar schloss der Leipziger Gashändler VNG einen Liefervertrag mit der Sonatrach.

Solange die Nachfrage nach Gas am Weltmarkt vorhanden ist, wird Algerien damit Geschäfte machen wollen. Dass man nun auch auf nachhaltigen Wasserstoff setzt, hat wohl mehr mit der Nachfrage westlicher Länder zu tun und weniger mit Klimabewusstsein. Doch darin liegt eine Chance: Wenn Europa ankündigt, irgendwann kein Gas mehr zu kaufen, sondern lieber den nachhaltigen Wasserstoff, dann werden sich auch andere nicht-demokratische Länder darauf einstellen und versuchen, das alternative Produkt zu liefern.

Ungeachtet der Debatte über eine eventuelle Überschuldung in Afrika sind einigen afrikanischen Regierungen in diesem Jahr wieder erfolgreich internationale Anleihe-Emissionen gelungen. Nun werden weitere Emissionen erwartet.

Elfenbeinküste brach im Januar das Eis und emittierte zwei Eurobonds. Der eine hat eine Laufzeit von neun Jahren, der andere eine von 13 Jahren. Beiden tragen einen Zins von 8,5 Prozent. Die Emission war ein riesiger Erfolg: Einem Angebot von 2,4 Milliarden Dollar standen Kauforders über acht Milliarden Dollar gegenüber.

Benin zog im Februar mit einem Eurobond mit 14 Jahren Laufzeit und einem Zins von 8,375 Prozent im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar nach. Schließlich begab auch Kenia eine siebenjährige Anleihe über 1,5 Milliarden Dollar mit einem Kupon von 10,375 Prozent.

“Das Marktumfeld für afrikanische Schulden hellt sich im Augenblick auf”, sagte ein Frankfurter Banker gegenüber Table.Briefings. Diese Einschätzung teilt Churchill Ogutu, Chefvolkswirt der afrikanischen Investmentbank IC in Accra. “Wir sehen Zeichen, dass sich die internationalen Finanzierungsbedingungen für Afrika verbessert haben”, schreibt er in einem Marktkommentar. Insgesamt sind auf dem Kontinent laut einer Studie der UN Economic Commission for Africa (Uneca) 11,3 Milliarden Dollar Eurobonds im Umlauf.

Sicher, zum überwältigenden Platzierungserfolg nach einer langen Auszeit von anderthalb Jahren hat auch die Erwartung beigetragen, dass die Fed und die EZB noch in diesem Jahr mit Leitzinssenkungen beginnen werden.

Ein weiterer Faktor ist, dass die Schuldenkrise in Afrika viele Länder nicht trifft. Sechs Staaten befinden sich mit ihrer Ratingnote bei Standard & Poor’s (S&P) im Bereich Investment Grade, sodass auch internationale Investoren, beispielsweise Lebensversicherer, deren Anleihen zeichnen können. Zu diesem Kreis zählen Mauritius, Botswana, Marokko, Südafrika, Elfenbeinküste und Benin (siehe Grafik).

13 weitere Länder sind zwar als “spekulativ” bewertet, aber noch im Bonitätsbereich eines einfachen B. Die supranationale Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) hat die Höchstnote AAA erhalten. Die beiden anderen großen Ratingagenturen, Moody’s und Fitch, kommen zu ähnlichen Bewertungen.

Allerdings beklagt der Africa Peer Review Mechanism (APRM) der Afrikanischen Union (AU), dass der Kontinent unter strukturellen Defiziten leide, weil er keine eigene Ratingagentur habe. So haben viele Länder noch kein Rating, was ihnen den Zugang zu den internationalen Anleihemärkten erschwert.

Deshalb soll noch in diesem Jahr eine afrikanische Ratingagentur gegründet werden. Denn die Liste der Beschwerden über die großen Ratingagenturen ist lang:

Auch die Veränderung der Schuldenstruktur in Afrika spricht für die Gründung einer afrikanischen Ratingagentur. Im Jahr 1995 hatte allein Südafrika Staatsanleihen begeben. Im vergangenen Jahr waren es 20 Länder. Darunter befanden sich sogar drei Länder mit Niedrigeinkommen. Allerdings leiden alle afrikanischen Länder unter der anhaltenden Dollarstärke.

Anfang dieses Jahres sollte die afrikanische Ratingagentur an den Start gehen. Doch sie wird noch viele Hürden nehmen müssen. Die größte wird sein, dass es ihr anfangs an Glaubwürdigkeit mangeln wird. Ist sie zu streng, werden Emittenten zu einer etablierten Agentur gehen. Ist sie zu nachsichtig, werden die Investoren sie nicht akzeptieren.

Die neue Ratingagentur soll sich an den Kriterien des Country Policy and Institution Assessment (CPIA) der Weltbank orientieren. Dieses dient der jährlichen Diagnose von Mängeln im politischen System, die afrikanische Regierungen selbst beeinflussen können. Auch wenn das Ergebnis nicht die Sicht der Weltbank spiegelt, so basieren ihre Finanzierungen auf diesem Rating.

Im Rahmen des CPIA werden 16 Kriterien aus vier gleichgewichteten Bereichen mit einer Ratingnote von 1 (niedrig) bis 6 (hoch) bewertet:

Es gab in Afrika schon verschiedene Versuche, eine Ratingagentur zu etablieren. Die West African Rating Agency wurde 2021 von GCR Ratings aus Mauritius übernommen. Bei GCR war die deutsche Förderbank DEG Invest im Jahr 2007 mit einer substanziellen Beteiligung eingestiegen. Im Mai 2022 übernahm Moody’s 51 Prozent der Anteile, sodass heute Moody’s, DEG Invest und die Private-Equity-Gesellschaft Carlyle die privatwirtschaftliche Agentur GCR Ratings kontrollieren.

GCR Ratings ist bisher nicht gelungen, den großen Ratingagenturen nennenswert Marktanteile abzunehmen. Das zeigt, wie steinig der Weg für jede neue Ratingagentur in Afrika sein wird, um sich gegen die großen Drei durchzusetzen.

Ende April hat die AfD-Bundestagsfraktion im Entwicklungsausschuss (AWZ) einen umfassenden Antrag für einen “systemisch integrativen und interessengeleiteten afrikapolitischen Ansatz für Deutschland” vorgelegt. Vieles in dem Antrag klingt nach konservativer, wirtschaftsliberaler Zusammenarbeit mit dem Nachbarkontinent. Damit schielt die Partei auch bewusst in Richtung Union und FDP, die zum Teil ähnliche Positionen vertreten. Wer die Ziele der AfD in der Entwicklungspolitik jedoch wirklich verstehen will, muss genauer hinschauen – und versteht, warum Union und FDP weiterhin strikt auf Abstand gehen.

In dem 25-Seiten-Antrag fordert die AfD unter anderem eine deutsche Außenwirtschafts- und Investitionsförderung, die eigene Wertschöpfung in Afrika schaffen soll. Zudem soll Deutschland nach dem Willen der AfD den Aufbau des afrikanischen Binnenhandels fördern und “mit deutschem Wissen unterstützen”. Ziel sei es, den afrikanischen Kontinent als Absatzmarkt für die deutsche Wirtschaft zu erschließen.

Auch die Union fordert in ihrer Ende vergangenen Jahres veröffentlichten Afrika-Strategie eine Neuaufstellung der Außenwirtschaftsförderung, um deutschen Unternehmen den Eintritt in afrikanische Märkte zu erleichtern. “Die AfD wirft uns das vor: Wir haben eure Positionen und ihr stimmt trotzdem nicht unseren Anträgen zu”, sagt ein Ausschussabgeordneter. In der letzten Legislatur war das noch anders. Da forderte die AfD in inhaltlich kruden Anträgen unter anderem die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem diktatorisch geführten Eritrea. Mit Südafrika hingegen sollte nach Meinung der AfD die Entwicklungszusammenarbeit eingestellt werden, da es “Übergriffe auf die weiße Minderheit” gebe und diese vom südafrikanischen Staat “teilweise gezielt unterstützt” würden. Inhaltlich sei die AfD mittlerweile geschickter, heißt es bei anderen Ausschussmitgliedern. Trotz alldem blieben die Anträge der AfD weiterhin hochproblematisch.

Denn gleichzeitig fabuliert die AfD von einer “Entwicklungshilfe-Industrie”, die die Bundesregierung über ideologische Konzepte am Leben erhalte. Dazu zähle eine “lediglich vermeintliche” Kolonialschuld, die feministische Entwicklungspolitik und eine “Klima-Schuldpolitik”. Laut AfD sei eine Aufarbeitung der Kolonialgeschichte von den afrikanischen Ländern nicht gewünscht. Vielmehr würden die afrikanischen Länder auf die Kolonialzeit “wenigstens in Teilen” positiv zurückblicken. Die finanzielle Unterstützung des Globalen Südens im Kampf gegen den Klimawandel lehnt die AfD ab. Der menschliche Einfluss wird geleugnet und vielmehr den afrikanischen Ländern die Schuld an einer umfangreichen Umweltzerstörung gegeben – etwa durch den Raubbau an ihren Waldbeständen.

In einem weiteren kürzlich gestellten Antrag fordert die AfD die Bundesregierung auf, eine ressortübergreifende Sahel-Strategie aufzustellen und mit internationalen Partnern zu kooperieren – auch mit Russland.

Die Federführung der Afrikapolitik der AfD im Bundestag übernimmt Dietmar Friedhoff, der afrikapolitische Sprecher seiner Fraktion. Unter den Ausschussmitgliedern gilt Friedhoff als Vielreisender. In dieser Legislatur reiste Friedhoff unter anderem nach Kamerun, Benin, Angola, die Republik Kongo, DR Kongo und Mosambik. Der Ertrag der Dienstreisen ist – nach Ansicht seiner Ausschusskollegen – gering. Anfang dieses Jahres lehnten die Obleute im AWZ eine Dienstreise von Friedhoff nach Äthiopien und Südafrika ab. Laut eines Ausschussmitglieds seien die Reiseberichte der vergangenen Dienstreisen nicht “qualitativ aussagekräftig” gewesen.

So kommt Friedhoff in einem Bericht über seine Reise nach Angola und Mosambik, der Table.Briefings vorliegt, zum knappen Schluss, dass die Gesprächspartner auf politischer Ebene mangelndes Engagement Deutschlands im Wirtschaftsbereich beklagen würden. “Die besichtigten Projekte – teils EU, teils aus Deutschland finanziert – warfen mehr Fragen auf, als sie beantworteten”, schrieb Friedhoff weiter. Was Friedhoff damit meint, bleibt unklar.

Bundesweit prominenter ist Friedhoffs Kollege Markus Frohnmaier, entwicklungspolitischer Sprecher seiner Partei. Laut einem von Netzpolitik veröffentlichten Bericht des Verfassungsschutzes habe Frohnmaier Verbindungen zu rechtsextremen Verlagen und Publizisten. Die Arbeit im Ausschuss sei destruktiv, heißt es unter den Ausschussmitgliedern von SPD, FDP, Union und Grünen. “Fast jeder Redebeitrag dient zur Attacke auf die Ampel und weniger der Sacharbeit“, beklagt ein Ausschussmitglied.

Auch im Plenum fiel Frohnmaier zuletzt mit einem rassistischen Kommentar gegenüber seinem im Senegal geborenen Ausschusskollegen Karamba Diaby (SPD) auf. Diaby hatte in der Debatte um einen Bericht der unabhängigen Kommission Antiziganismus Zwischenrufe gemacht. Daraufhin sagte Frohnmeier, “es scheint mir, Sie haben Probleme, mitteleuropäische Sitten zu akzeptieren”.

Der dritte AfD-Mann im Ausschuss, Edgar Naujok, gilt als unscheinbar. Seine Redebeiträge lese er ab. Oft fehle er in den Sitzungen, heißt es von anderen Parlamentariern. Im September könnte Naujok noch öfter anderweitig eingespannt sein. Als AfD-Direktkandidat tritt Naujok im sächsischen Landtagswahlkampf an. Laut Leipziger Volkszeitung strebt er bei erfolgreichem Einzug in den Landtag ein Doppelmandat an. Das dürfte Naujoks zeitliche Kapazitäten für den AWZ zusätzlich schmälern.

Die Sonderbeauftragte der Bundesregierung für internationale Klimapolitik, Jennifer Morgan, ist zu einer mehrtägigen Reise nach Nigeria, Äthiopien und Kenia aufgebrochen. Im Rahmen ihres Besuchs ist unter anderem die Eröffnung eines Wasserstoffdiplomatiebüros in Kenia geplant. Ziel des Büros soll es sein, Know-how mit dem Land zu teilen und die Vernetzung von Wasserstoffexperten aus beiden Ländern zu fördern. Deutschland hat bereits ähnliche Büros in Nigeria und Saudi-Arabien eingerichtet. “Kenia bietet ideale Voraussetzungen für den Kraftstoff der Zukunft“, sagte Morgan vor ihrer Abreise am Montag.

Bei ihren Gesprächen in den drei Ländern stünde zudem der Ausbau der Erneuerbaren Energien im Rahmen der Initiative “Accelerated Partnership for Renewables in Africa” im Fokus. Diese hatte Kenias Präsident William Ruto ins Leben gerufen. “Der afrikanische Kontinent ist ein Energiewendekontinent. Das riesige Erneuerbaren-Potenzial bietet Chancen für die Menschen vor Ort und für die Zusammenarbeit mit uns in Europa”, sagte Morgan weiter.

Neben Energie werde es auch um die Folgen des Klimawandels gehen. Mit der Afrikanischen Union will sich Morgan über die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Sicherheit unterhalten. In Nigeria verschärfe sich durch den Klimawandel längst der Konflikt um knappe Ressourcen. dre

Das BMZ will seine Zusammenarbeit mit nicht-staatlichen Institutionen verstärken. Eine entsprechende Strategie hat Entwicklungsministerin Svenja Schulze am Montag in Leipzig im Rahmen einer neuen Diskussionsreihe mit der Zivilgesellschaft vorgestellt. Hintergrund der Initiative ist demnach der Vormarsch autoritärer Regime weltweit. “In vielen Ländern Afrikas setzt vor allem Russland antiwestliche Propaganda ein, um Europa zu diskreditieren. Über unsere Entwicklungszusammenarbeit stärken wir die Zivilgesellschaft vor Ort und halten so dagegen”, so Schulze.

Auch in Deutschland solle durch eine engere Kooperation mit der Zivilgesellschaft “Spaltungsversuchen” Einhalt geboten werden. Dabei verweist die Ministerin auf gezielte Falschinformationen über Projekte der Entwicklungszusammenarbeit, die in den vergangenen Monaten in den sozialen Medien kursierten. So behaupteten AfD-Bundestagsabgeordnete im Rahmen der Debatte um Radwege in Peru fälschlicherweise, Deutschland habe das Projekt mit 315 Millionen Euro finanziert. Tatsächlich finanzierte Deutschland das Projekt laut Angaben des Ministeriums mit nur 44 Millionen Euro.

Konkret sollen mit der Strategie die Förderbedingungen für zivilgesellschaftliche Projekte entbürokratisiert werden und so der Zugang für mehr zivilgesellschaftliche Gruppen zu Förderung ermöglicht werden. Auch im Globalen Süden sollen zivilgesellschaftliche Gruppen stärker einbezogen werden.

Im Sahel setzt die Bundesregierung in der EZ bereits überwiegend auf zivilgesellschaftliche Akteure. Die Entwicklungszusammenarbeit mit den Militärjuntas in Mali, Burkina Faso und Niger ist demnach weitestgehend eingestellt. Der “regierungsferne” Ansatz gilt allerdings auch im Ministerium als schwierig und deutlich weniger effektiv, da die Möglichkeiten zur Unterstützung – etwa über internationale Organisationen – sehr beschränkt ist. dre

Die ruandische Regierung weist Anschuldigungen des US-Außenministeriums zurück, nach denen Ruanda für tödliche Mörserangriffe auf Flüchtlingslager im Nachbarland DR Kongo verantwortlich sei. Ruanda werde “keine Verantwortung für die Bombardierung der Lager für Binnenvertriebene in der Nähe von Goma” übernehmen, teilte die Regierung mit.

Nach Angaben des State Department wurden die Mörser, die mindestens 16 Menschen töteten, von Stellungen der ruandischen Armee und der Rebellengruppe M23 abgefeuert. Auch kongolesische Medien berichteten, dass die Mörser aus von den Rebellen gehaltenen Stellungen abgefeuert wurden. Mehreren UN-Berichten zufolge wird M23 von Ruanda unterstützt. Auch die kongolesische Regierung wirft Ruanda dies vor. Kigali streitet eine Unterstützung jedoch vehement ab.

Kongos Präsident Félix Tshisekedi kehrte wegen der Attacken vorzeitig von seiner Europareise zurück. Vor seiner Abreise aus Paris sicherte ihm Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Unterstützung zu: “Ruanda muss seine Unterstützung für M23 beenden und seine Truppen aus dem Ostkongo abziehen,” so Macron bei der gemeinsamen Pressekonferenz.

In der Region ist der Konflikt zwischen der kongolesischen Armee und der Rebellenmiliz zuletzt eskaliert. M23 hat in den letzten Wochen die Kontrolle über einige Gebiete in der Provinz Nord-Kivu erlangt. Erst vor kurzem übernahmen M23-Rebellen offenbar die Kontrolle über eine wichtige Bergbaustadt unweit der Provinzhauptstadt Goma. ajs

In den Übernahmekampf um den Bergbaukonzern Anglo American kommt Bewegung. Nun könnte auch Glencore in den Bieterstreit einsteigen. Zumindest kursieren seit Freitag Gerüchte an den Aktienmärkten, wonach die Glencore-Führung interne Gespräche darüber geführt habe, wie der Bergbaukonzern mit Sitz in Baar im Schweizer Kanton Zug ein Angebot für Anglo American unterbreiten könnte. Ein Glencore-Sprecher wollte diese Überlegungen nicht offiziell bestätigen.

Es könnte sich dennoch ein harter Übernahmekampf um Anglo American ergeben. Die Aussicht darauf lässt den Aktienkurs des Bergbaukonzerns kräftig steigen. Anfang der vergangenen Woche hatte der australische Minengigant BHP rund 36 Milliarden Euro für Anglo American geboten. Seitdem hat sich die Aktie von Anglo American um rund 25 Prozent verteuert.

Anglo American lehnte das Angebot von BHP ab. Ein Grund dafür ist die Forderung von BHP, dass Anglo die Beteiligung an Amplats und Kumba Iron Ore in Südafrika zuvor abspalten soll. Denn BHP will sich nicht mit den südafrikanischen Altlasten von Anglo American belasten. Glencore hätte es leichter als BHP, Amplats und Kumba zu integrieren, da das Unternehmen bereits Beteiligungen im südafrikanischen Bergbau besitzt. Das wäre ein wichtiger Vorteil gegenüber BHP.

Grund für das Interesse von BHP und Glencore an Anglo sind jedoch weniger die Bergbauaktivitäten in Südafrika, sondern die riesigen Kupfervorkommen, die das Unternehmen in Südamerika besitzt. Mit der Entwicklung der Elektromobilität wird mit einer steigenden Nachfrage nach Kupfer in Elektrofahrzeugen und Stromnetzen gerechnet.

Der schillernde Finanzinvestor Marc Rich hatte Glencore vor 50 Jahren unter der Firma Marc Rich & Co. AG in der Schweiz gegründet. Marc Rich wurde unter 1934 unter dem Namen Marcell David Reich in Antwerpen geboren. Er umging 1979/80 ein Ölembargo der USA gegen den Iran und wurde deshalb später in den USA wegen Steuerhinterziehung, Überweisungsbetrug, organisierter Kriminalität angeklagt. Rich starb 2013 in Luzern. Heute zählt Glencore zu den weltgrößten Handelsunternehmen für Zink, Kupfer, Getreide und Erdöl. In den vergangenen Jahren hat der Konzern immer mehr in die Förderung von Rohstoffen investiert.

Während Glencore-CEO Gary Nagle ein mögliches Gegenangebot für Anglo vorbereitet, treibt Mike Henry, der CEO von BHP, seine Übernahmepläne weiter voran. Zu Wochenbeginn sickerte durch, dass der BHP-Boss derzeit vertrauliche Gespräche mit Investoren führt, um seinen nächsten Schritt nach der Ablehnung seines Angebots durch Anglo zu erwägen. Offenbar sammelt er Unterstützung für eine mögliche Übernahmeschlacht.

Auch die südafrikanische Regierung verfolgt die Übernahmeversuche von Anglo American. Am Freitag traf CEO Duncan Wanblad am Freitag den südafrikanischen Bergbauminister Gwede Mantashe. Auch wenn Anglo American seinen Sitz und seine Erstnotiz nach London verlegt hat, so ist das Unternehmen doch ein Aushängeschild des Bergbaus in Südafrika.

Der legendäre Unternehmer Ernest Oppenheimer, ein jüdischer Einwanderer aus Deutschland, hatte Anglo American im Jahr 1917 mit der Unterstützung des amerikanischen Bankiers John Pierpont Morgan gegründet. Heute ist der Konzern über die Beteiligung an Anglo American Platinum (Amplats) der weltgrößte Produzent von Platin mit einem globalen Marktanteil von rund 40 Prozent. Doch der Platinpreis ist in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als zehn Prozent gefallen. hlr

Die Kontroverse um die Trophäenjagd erreicht erneut die Schlagzeilen, und ich, Klemens Fischer als Vorstand der ökologischen Stiftung K21 in Namibia, möchte dazu beitragen, eine ausgewogene Betrachtung dieses komplexen Themas zu ermöglichen.

Heute prangt die Casa Jagd auf Elefanten, Symbol des Kampfes für den Artenschutz, auf den Titelseiten der Zeitungen. An dieser Debatte möchte ich mich nicht beteiligen. Die jüngste Debatte betrifft uns aber, da bei der Einfuhr von Bergzebra-Trophäen einige von unserer Farm Krumhuk in Namibia stammen. Trotz unserer Trophäenjagd haben wir eine Zunahme unserer Bergzebra-Population zu verzeichnen. Unsere Farm Krumhuk ist ohne Zäune gestaltet, was den Tieren ermöglicht, sich frei über die Farmgrenzen hinaus zu bewegen. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Praktiken im Einklang mit der Natur und dem Artenschutz stehen.

Die Trophäenjagd ist für uns nur ein Mittel zum Zweck. Als ökologisch soziale Stiftung liegt unser Hauptaugenmerk auf der Unterstützung von Menschen, Kindern und Frauen in ländlichen Gebieten. Unsere Arbeit konzentriert sich auf die Verbesserung der Lebens- und Bildungsbedingungen dieser Bevölkerungsgruppen. Mit den Einnahmen aus der Trophäenjagd und anderen Quellen betreiben wir eine Internatsschule mit etwa 150 Kindern.

Die Eltern dieser Kinder arbeiten oft auf entlegenen Farmen, ohne Zugang zu Bildung oder medizinischer Versorgung. Die finanzielle Unterstützung durch die Trophäenjagd ermöglicht es uns, die Schule, das Internat und die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Zusätzlich zu den direkten Einnahmen aus der Jagd helfen uns Jäger auch durch Spenden.

Namibia verfügt über mehrere größere landwirtschaftliche Betriebe, die oft in abgelegenen Gebieten liegen. Die Viehzucht wird aufgrund zunehmender Dürren durch den Klimawandel immer unrentabler. Im Gegensatz dazu ist die Jagd eine widerstandsfähigere und ökologischere Form der Landwirtschaft. Die gejagten Tiere sind oft besser an die klimatischen Bedingungen, insbesondere an Dürren, angepasst als Rinder. Die Trophäenjagd findet in von Menschen geschaffenen Kulturlandschaften statt und trägt somit zur ökologischen Vielfalt bei.

Letztlich steht für uns der Mensch im Mittelpunkt. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, insbesondere von Frauen und Kindern in ländlichen Gebieten, sollten oberste Priorität haben. Die Trophäenjagd bietet einen alternativen Lebensunterhalt für Teile der ländlichen Bevölkerung und verhindert die Abwanderung in die städtischen Slums.

Insgesamt betrachtet ist die Trophäenjagd für uns eine ökologisch vertretbare und sozial wichtige Praxis. Wir sind fest entschlossen, unsere Arbeit im Einklang mit dem Artenschutz und der sozialen Entwicklung fortzusetzen.

Klemens Fischer betreibt die Farm Krumhuk in Namibia und ist Vorstand der Stiftung Twenty-One Krumhuk for Agriculture and Social Development.

Bloomberg: Französische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Total Energies wegen Angriffs in Mosambik. Französische Staatsanwälte ermitteln gegen Total Energies wegen möglicher fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit einem dschihadistischen Anschlag in Mosambik vor drei Jahren. Die Untersuchung folgt auf eine Klage der Opfer und ihrer Hinterbliebenen, die den französischen Energieriesen beschuldigen, seine Subunternehmer nicht geschützt zu haben. Außerdem soll das Unternehmen es versäumt haben, Treibstoff für die Evakuierung mit Hubschraubern zu liefern. Total will noch in diesem Jahr sein LNG-Projekt in Mosambik wiederaufnehmen.

Reuters: Tschad – Erste Präsidentschaftswahl in der Sahelzone seit der Putschwelle. Drei Jahre nach der Machtübernahme durch den Militärchef und Sohn des vorherigen Machthabers Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno, fand am Montag in Tschad die erste Präsidentschaftswahl in der afrikanischen Sahelzone seit einer Welle von Putschen statt. Beobachter gehen davon aus, dass Déby die Wahl gewinnen wird. Einige Oppositionsmitglieder und zivilgesellschaftliche Gruppen haben zu einem Boykott aufgerufen, da sie eine Wahlfälschung befürchten. Ein vorläufiges Wahlergebnis wird erst am 21. Mai erwartet.

The East African: Vier EAC-Partner schließen sich Kenia-Uganda-Eisenbahnprojekt an. Ruanda, Burundi, die DR Kongo und Südsudan haben sich dem gemeinsamen Projekt Kenias und Ugandas zur Entwicklung einer modernen Normalspur-Eisenbahn angeschlossen. Im Juli 2023 hatten Kenia und Uganda die Pläne zum Bau der grenzüberschreitenden Eisenbahn wiederbelebt, konnten aber die Geldgeber nicht von der Tragfähigkeit des Projekts überzeugen. Die Länder, die sich nun anschließen, sollen die Verhandlungsposition von Kampala und Nairobi bei den Geldgebern stärken.

Semafor: Fintech-Startup OPay nähert sich Bewertung von drei Milliarden Dollar. Der Fintech-Gigant OPay wurde 2021 vom chinesischen Milliardär Zhou Yahui gegründet und ist eines der wertvollsten Start-ups des Kontinents. In Nigeria, dem größten Markt des Unternehmens, bietet OPay Bankkonten für schnellere Online-Überweisungen und Point-of-Sale-Geräte an, mit denen Verkäufer Kartenzahlungen akzeptieren und Kunden Bargeld abheben können. Die verpatzte Währungsumstellung in Nigeria im vergangenen Jahr hat das Wachstum von OPay als wichtiger Akteur im Finanzdienstleistungssektor des Landes beschleunigt.

Le Monde: In Togo geht Präsident Gnassingbé gestärkt aus den Parlamentswahlen hervor. Die Partei von Präsident Faure Gnassingbé hat die Parlamentswahlen in Togo am Montag gewonnen, gab die Wahlkommission am Samstag bekannt. Dies ermöglicht es dem Staatsoberhaupt, gemäß der im April verabschiedeten neuen Verfassung an der Macht zu bleiben. Opposition und zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren heftig die Verfassungsreform. Sie prangern einen “institutionellen Putsch” an und sehen darin eine Möglichkeit für Gnassingbé, sich auf unbestimmte Zeit an der Macht zu halten.

New York Times: Das düstere Leben eines abgesetzten Präsidenten in Gefangenschaft. Neun Monate nach seinem Sturz in einem Putsch befindet sich Nigers Ex-Präsident Mohamed Bazoum weiterhin in Haft, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Seine engsten internationalen Partner ziehen sich zurück: Auf Verlangen der regierenden Junta ziehen die westlichen Truppen im Land ab. Stattdessen kamen im April russische Militärausbilder in die Hauptstadt Niamey. Bazoums Schicksal gerate in Vergessenheit, meint ein prominenter Menschenrechtsanwalt, der den abgesetzten Präsidenten vertritt.

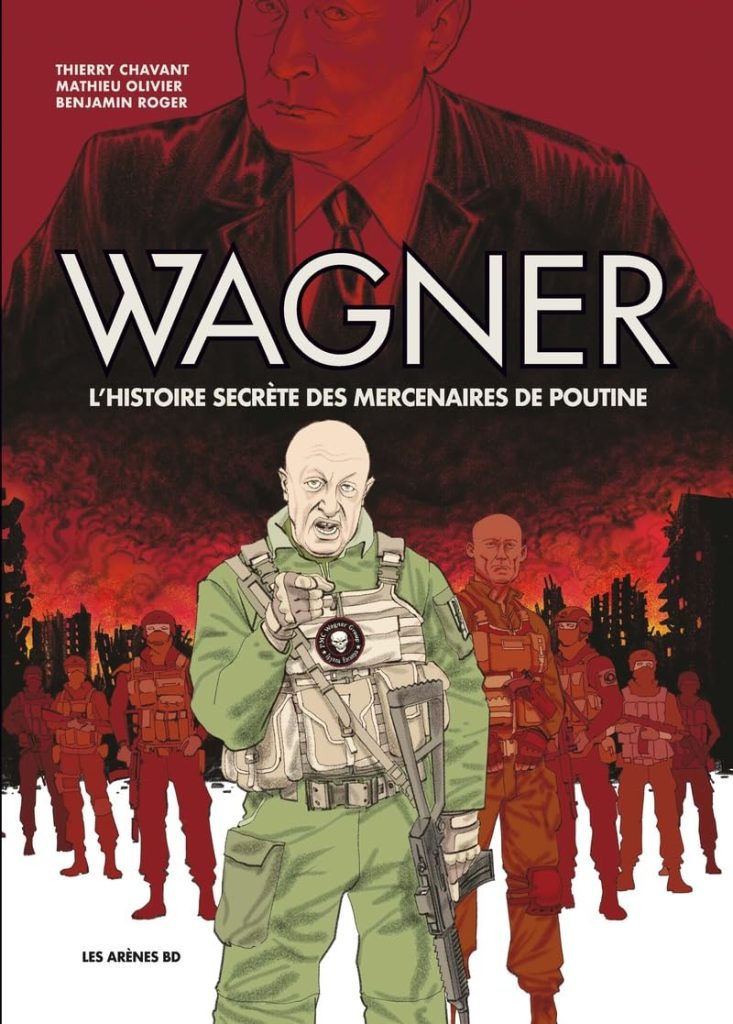

Seit dem Aufstand von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gegen den russischen Präsidenten hat die Söldnertruppe die Gunst Waldimir Putins verloren. Doch Wagners Aktivitäten in Afrika, Syrien und der Ukraine überdauern Prigoschin und bleiben ein wichtiger Teil der russischen Außenpolitik: Die Söldner auf dem Kontinent etwa sind nun als “Afrikakorps” dem russischen Verteidigungsministerium unterstellt.

Wie die Russen in Afrika Fuß fassten, beschreibt der neue bande dessinée von Thierry Chavant, Mathieu Olivier und Benjamin Roger. Die beiden Journalisten Olivier und Roger vom französischen Magazin Jeune Afrique haben sich mit dem Zeichner Chavant zusammengetan, um in eindrücklichen Bildern den Vormarsch der Wagner-Söldner auf dem Kontinent nachzuerzählen: von den ersten Schritten als Leibgarde des zentralafrikanischen Präsidenten Touadéra über die zunehmende Kontrolle von Rohstoffen wie Gold und Holz bis hin zur Ausbreitung in den Putschstaaten des Sahel.

Als Ergebnis mehrjähriger Recherche zeichnet dieser Comic den Aufstieg und Fall von Jewgeni Prigoschin nach, aber vor allem die unglaubliche Komplexität der Wagner-Gruppe. Das Buch zeigt die Schlüsselpersonen und wirtschaftlichen Netzwerke der Söldner auf, ebenso wie ihre brutalen Verbrechen, etwa den Mord an drei russischen Journalisten in der Zentralafrikanischen Republik oder Massaker an Zivilisten in Mali.

Für die Autoren ist zudem klar, Wagners Erfolge sind auch der französischen Untätigkeit geschuldet. Immer wieder stellt das Buch dar, wie der Vormarsch der Söldner in Paris unterschätzt und Warnungen ignoriert wurden. Ob und wie ein stärkeres Engagement der in der Region verhassten Franzosen Wagner hätte Einhalt gebieten können, ist fraglich. Eine umfassende und eindrückliche Dokumentation der Wagner-Aktivitäten in Afrika bietet der Band interessierten Lesern aber allemal. ajs

Thierry Chavant, Mathieu Olivier & Benjamin Roger: Wagner. L’histoire secrète des mercenaires de Poutine. Les Arènes BD. Paris, 2024, 176 Seiten. 22 Euro.