die alten Politik-Eliten geraten nach der Reihe von Putschen immer mehr unter Druck. Besonders die Jugend will sich nicht mehr mit den politischen Verhältnissen zufriedengeben und feiern die Putschisten als Befreier. Warum die Jugend in Afrika ein immer wichtigerer Faktor in der Politik des Kontinents wird, hat Christian von Hiller aufgeschrieben.

Neben Nairobi gewinnt auch Ruandas Hauptstadt Kigali immer mehr an Bedeutung in der aufstrebenden Gründerszene in Afrika. Die ruandische Regierung versucht mit günstigen Geschäftsbedingungen, heimische Startups zu fördern und internationale Gründer anzulocken. Arne Schütte erklärt, wie auch deutsche Unternehmer davon profitieren wollen.

Zudem fordert der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft in einem neuen Positionspapier eine pragmatische Ausgestaltung des reformierten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, das der Bundestag im Juni verabschiedet hat. Christian von Hiller hat sich außerdem das Unternehmen Impacc angesehen, das mit Spenden aus Deutschland Investments in Afrika tätigt.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

An Kritik an Europa mangelt es derzeit nicht. “Wir sind müde von eurem Paternalismus”, sagte Robert Dussey, Außenminister von Togo, auf der UN-Vollversammlung in New York. “Wir sind müde von eurer Missachtung der öffentlichen Meinung bei uns, von eurer Missachtung der Bevölkerung und ihrer Führer, wir sind müde von eurer herablassenden Haltung, wir sind müde von eurer Arroganz.”

Eine Reihe Staatsstreiche erschüttern die Sahelzone: in Mali, Guinea, Burkina Faso und vor wenigen Wochen in Niger und weiter südlich in Gabun. Das Erstaunliche ist: Die Bevölkerung weist diese Staatsstreiche keineswegs zurück. Im Gegenteil, die Putschisten können sich auf Rückhalt in der Bevölkerung stützen.

Besonders deutlich wird dies in Burkina Faso, wo der 35 Jahre alte Hauptmann Ibrahim Traoré vor einem Jahr die Macht an sich genommen hat und sich in die Tradition des charismatischen Politiker Thomas Sankara stellt. Der linksgerichtete Politiker wurde 1987 in einem Militärputsch ermordet und wird seitdem als Afrikas Che Guevara verherrlicht.

Die westlichen Werte haben in Westafrika ihre Strahlkraft verloren. Die Wut auf die alten Kolonialherren richtet sich aktuell gegen Frankreich. Doch in Wahrheit stellen viele Westafrikaner das politische System infrage, das Europa durchsetzen wollte. Zu lange hat Europa korrupte Machthaber unterstützt, die in einer Scheindemokratie durch Scheinwahlen an die Macht gekommen sind. Europa hat diese korrupte Elite mit Militär-, Budget- oder Entwicklungshilfe gestützt und hingenommen, dass die Mittel häufig verschwanden.

Somit richtet sich die Wut der Jugend nicht nur gegen Frankreich, sondern vor allem gegen die korrupten Regime im Land, die von Frankreich, Deutschland und Europa an der Macht gehalten wurden. Die Jugend ist ein politischer Faktor in der afrikanischen Politik geworden, der sich nicht mehr ignorieren lässt. Denn Afrika ist der Kontinent der Jugend.

Das Medianalter liegt nach Schätzungen der Vereinten Nationen bei 17,6 Jahren – die Hälfte der Bevölkerung ist somit jünger als 18 Jahre alt. In Europa und Nordamerika liegt das Medianalter bei 40,5 Jahren und für die gesamte Welt bei 30 Jahren.

Afrika ist der demographisch dynamischste Kontinent. Auf 1,1 Milliarden Menschen wurde die Bevölkerung in Subsahara-Afrika – ein Konzept, das aus welchen Gründen auch immer Nordafrika ausschließt – per Mitte 2021 geschätzt. Die Wachstumsrate liegt bei 2,5 Prozent. Afrikas Bevölkerung verdoppelt sich somit innerhalb von 27,6 Jahren und damit drei Mal schneller als die Weltbevölkerung.

Afrikas Bevölkerung wächst vor allem aus drei Gründen:

Dabei ist auch in Afrika die Geburtenrate gefallen. 1978 bekam jede Afrikanerin statistisch 6,8 Lebendgeburten. Heute sind es 4,6. Mit dem Wohlstand sinkt die Geburtenrate. In Niger, Tschad, DR Kongo und Somalia bekommt jede Frau statistisch mehr als sechs Kinder, in Kenia und Namibia 3,2, in Marokko und Südafrika nur 2,3.

Quer über den Kontinent fordert die Jugend politische und wirtschaftliche Teilhabe. Sie ist besser ausgebildet und hat guten Zugang zu Internet und sozialen Medien. In Kenia hatte schon Uhuru Kenyatta seinen Wahlkampf 2013 auf soziale Medien abgestellt, um die Jugend zu erreichen.

In Südafrika hat sich Julius Sello Malema zur Stimme einer Jugend erhoben, die sich nicht mehr gängeln lassen will. Malema gründete die linke Jugendpartei Economic Freedom Fighters (EFF), die den etablierten Politikbetrieb gehörig unter Druck setzt.

Im frankophonen Afrika macht das Wort vom “dégagisme” die Runde, abgeleitet vom Verb “dégager”, abhauen. Die alte Elite, so die Forderung, soll endlich abhauen. Die Jugend fordert eine Perspektive und ist dabei für allerlei politische Einflüsterungen empfänglich. Das macht diese Wut unberechenbar und gefährlich.

Europa, auch Deutschland, hat bisher keine Antwort darauf gefunden. Große Teile der Jugend in Afrika jedenfalls lehnen eine wertebasierte Politik, wie sie Deutschland zur neuen außenpolitischen Doktrin erhoben hat, als neokolonialistische Bevormundung ab.

Die europäische Politik ist gefangen: Einerseits braucht sie zur eigenen Rechtfertigung Staaten vor Ort, die sich zur parlamentarischen Demokratie bekennen. Andererseits fehlt vielen Putschregierungen genau diese Legitimation. Und so wirkt die europäische Reaktion auf die Ereignisse in Westafrika hilflos. So war der erste Reflex im Auswärtigen Amt nach dem Sturz des Präsidenten Mohamed Bazoum ein Verweis auf die Erfolge der feministischen Außenpolitik in Niger. Doch genau darauf zielt Dusseys Kritik ab: “Wir sind müde von eurer herablassenden Haltung.”

Mit der Novelle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FEG) vor rund zwei Monaten will es die Ampelregierung Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern einfacher machen, nach Deutschland zu kommen. Diese werden in Deutschland dringend gebraucht. Laut dem Fachkräftemigrationsmonitor von Bertelsmann gaben im vergangenen Jahr knapp drei Viertel der Unternehmen Engpässe bei qualifiziertem Personal an. Im kommenden November sollen nun erste Schritte des Gesetzes umgesetzt werden. Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft fordert in einem aktuellen Positionspapier, das Table.Media exklusiv vorliegt, eine “pragmatische Ausgestaltung des Gesetzes”. Afrika könne mit seiner jungen Bevölkerung eine wichtige Rolle bei der Fachkräftesicherung spielen. Was einfach klingt, ist in der Praxis noch kaum umsetzbar.

Denn noch immer sind die Hürden für die Fachkräfteeinwanderung aus Afrika hoch – vor allem, wenn es um Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse gehe. “Jetzt müssen die Verfahren beschleunigt und Programme entwickelt werden, welche zum Beispiel die Rekrutierung von Afrikanerinnen und Afrikanern für die duale Berufsausbildung in Deutschland praktisch umsetzbar machen”, sagte Christoph Kannengießer, der Geschäftsführer des Afrika-Vereins. Konkret fordert der Afrika-Verein, dass mehr Afrikaner die Möglichkeit bekommen, zur Ausbildung oder für ein Studium nach Deutschland zu kommen. Noch immer bleibt Deutschland oftmals für Fachkräfte und junge Absolventen aus Afrika unattraktiv, da die Sprachbarrieren in Großbritannien oder Frankreich geringer sind. Die Politik müsse hier durch Investitionen in deutsche Schulen oder Goethe-Institute mehr Angebote für Afrikaner schaffen, Deutsch zu lernen.

Zudem müsse es deutsche Investitionen in den Ausbau dualer Ausbildungsmöglichkeiten auch vor Ort geben. Auf dem afrikanischen Kontinent gebe es kaum vergleichbare Modelle. Mangels geeigneter Ausbildungsstätten werde in den überwiegenden Fällen oft praktisch und nicht schulisch ausgebildet. Das schmälere die Chancen für Afrikaner auch unter dem reformierten FEG nach Deutschland zu kommen.

Von den deutschen Investitionen würden auch die afrikanischen Länder und deutsche Unternehmen vor Ort profitieren. Obwohl es ausreichend junge Menschen in Afrika gebe, täten sich deutsche Unternehmen in Afrika oft schwer, passend ausgebildete Fachkräfte zu finden. Dabei fehlt es nicht an der Arbeitskraft, sondern an der Ausbildung: Laut der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (ILO) ist jeder fünfte junge Mensch in Afrika arbeitslos. Die Corona-Pandemie hat die Arbeitslosigkeit noch einmal steigen lassen.

Sowohl Kanzler Olaf Scholz als auch Arbeitsminister Hubertus Heil waren im vergangenen Jahr nach Subsahara-Afrika gereist und hatten dort für eine Fachkräftemigration geworben. Ob sich diese mittelfristig tatsächlich einstellt, bezweifelt Wido Geis-Thöne, Ökonom und Migrationsexperte vom IW Köln. Im vergangenen Jahr seien laut Ausländerzentralregister knapp 60.000 Menschen aus Afrika nach Deutschland gekommen; davon lediglich rund 29.000 Personen aus Ländern in Subsahara-Afrika. “Dabei handelt es sich hier zu einem bedeutenden Teil um Asylsuchende. So ist auch der Beitrag zur Fachkräftesicherung tendenziell deutlich geringer”, so Geis-Thöne.

Anders sehe es bei Zuwanderern aus Nordafrika aus. “Mit Nordafrika verbindet uns seit Jahrzehnten eine lange Migrationsgeschichte, unter anderem auch durch die Abkommen zur Anwerbung von Gastarbeitern mit Marokko und Tunesien”, so Geis-Thöne. Die Abkommen wurden in den 1960er-Jahren geschlossen. Heute sind vor allem noch die Gastarbeiterabkommen mit der Türkei, Italien und dem damaligen Jugoslawien bekannt. Subsahara-Afrika spielte in der strategischen Fachkräfteanwerbung in der Politik der Bundesregierung dagegen lange Zeit kaum eine Rolle. Zwar habe sich das mittlerweile etwas geändert, einen Durchbruch sieht Geis-Thöne jedoch nicht: “Subsahara-Afrika wird wahrscheinlich nicht die primäre Region für die Fachkräftezuwanderung werden. Regionen wie Südamerika und Indien haben dafür deutlich günstigere Voraussetzungen.”

Wer aus Subsahara-Afrika zuwandern will, muss also weiterhin zunächst noch auf geförderte Einzelprojekte hoffen, wie es unter anderem der Regionalableger des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Rheinland-Pfalz vormacht. Um dem massiven Fachkräftemangel in der Gastronomie entgegenzuwirken, sollen 100 junge Auszubildende aus Ruanda nach Rheinland-Pfalz kommen. Die Ruander müssen dafür allerdings ausreichend Sprachkenntnisse vorweisen, die sie mit Sprachkursen in Ruanda aufbauen können. Unterstützt wird das Projekt vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. Seit den 1980er-Jahren pflegt das Bundesland eine enge Partnerschaft mit dem kleinen Land in Ostafrika. Erst im vergangenen Jahr hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer Ruanda besucht und unter anderem eine geplante Produktionsanlage des Impfstoffherstellers Biontech besichtigt.

Die afrikanische Gründerszene boomt wie nie zuvor, nicht zuletzt aufgrund der jungen und dynamischen Bevölkerung. Gut ausgebildete Entrepreneure gründen in den Großstädten des Kontinents zuhauf Unternehmen, die nicht nur afrikanische Probleme auf innovative Weise lösen. So hat sich die Frühphasenfinanzierung für Startups südlich der Sahara zwischen 2018 und 2022 mehr als verdreifacht, wie aus dem Global Startup Ecosystem Report 2023 hervorgeht.

Ostafrika tut sich hier besonders hervor. Zwar zählt der Report Lagos, Kapstadt, Johannesburg und Accra zu den Städten mit dem besten Umfeld für Startups auf dem Kontinent. Auf dem ersten Platz steht jedoch die kenianische Hauptstadt Nairobi mit ihrer “Silicon Savannah”, und unter den aufstrebenden Städten liegen Kampala und Daressalam ganz vorn.

Und auch Ruandas Hauptstadt Kigali gilt in der Szene als ein Vorreiter. Im letzten veröffentlichten Ease of Doing Business Report der Weltbank aus dem Jahr 2020 rangierte das kleine Land auf Platz 35 von 190, und auf dem zweiten Platz in Afrika (hinter Mauritius). Die ruandische Regierung setzt darauf, mit einem günstigen Geschäftsumfeld sowohl heimische Gründungen zu erleichtern als auch Startups aus dem Ausland anzulocken.

Einer, der die Chancen erkannt hat, ist der Deutsch-Neuseeländer Josh Whale, der mit seinem in Berlin gegründeten Unternehmen Ampersand 2018 nach Kigali kam und inzwischen bereits eine Außenstelle in Nairobi eröffnet hat. Im Gespräch mit Table.Media begründet Whale den Umzug nach Kigali: Günstige Marktbedingungen gaben den Ausschlag, eine interessierte und engagierte Regierung, ein vorteilhaftes Geschäftsumfeld sowie geringe Korruption ergänzten das Paket.

Ampersand baut elektrische Motorräder mit austauschbaren Akkus. Eine selbstentwickelte Software trackt die Performance und ermöglicht so kontinuierliche Verbesserung. Die E-Motos bieten eine Alternative zu den fünf Millionen Motorradtaxis, die in Ostafrikas Städten das wichtigste Fortbewegungsmittel sind. In Kigali machen Mototaxis rund 60 Prozent des Verkehrs aus.

Das Geschäft scheint gut zu laufen, denn Ampersand sucht neue Mitarbeiter, vor allem Elektronik- und Maschinenbauingenieure.

“Ruanda war ein großartiger Ausgangspunkt für die Entwicklung und den Start von Ampersand”, sagt Whale. Das Unternehmen habe von der Startup-Kultur profitiert, etwa bei Regulierungsfragen. Die Regierung habe ein offenes Ohr für die Anliegen der Gründerszene. Das zeige sich beispielsweise in der Ankündigung des Präsidenten, den EV-Sektor durch Importe und Mehrwertsteueranreize zu unterstützen.

Weitere Anlaufstellen für Entrepreneure in Kigali sind die Vielzahl an Startup-Hubs. Eines der ersten unter ihnen ist das 2018 gegründete Westerwelle Startup Haus, betrieben von der Westerwelle Foundation und der Evonik Stiftung. Das Haus bietet einen Workspace für Gründer und einen Makerspace, ein digitales Fabrikationslabor. An Geräten wie 3D-Druckern, Lasercuttern und Nähmaschinen können Gründer hier schnell und einfach Prototypen entwickeln. Darüber hinaus führt das Startup-Hub Inkubations- und Beschleunigungsprogramme durch, von der Ideenfindung bis hin zu Startups in der Früh- und Wachstumsphase.

Das Haus bietet sechs verschiedene Programme für Gründer. Dazu zählen etwa Tech-Startups (gemeinsam mit der GIZ) oder Smart Cities, aber auch soziales Unternehmertum und Klimaresilienz. 115 Startups haben in den vergangenen vier Jahren vom Westerwelle-Haus profitiert. Wegen des förderlichen Umfelds in Ruanda lockt das Startup-Hub auch Gründer aus Uganda, Kenia und Nigeria.

“Als wir nach Kigali kamen, war das politische Umfeld, die Unterstützung durch die Regierung, der Aufbau der Organisation im Vergleich zu anderen Orten sehr freundlich, offen und transparent”, erzählt Blaise Dusi, Programmleiter des Westerwelle-Hauses in Kigali, im Gespräch mit Table.Media. So habe sein Haus die Möglichkeit gehabt, gemeinsam mit den Ministerien an Gesetzen zu arbeiten, wie etwa dem geplanten Startup Act. Das Gesetz sieht steuerliche Anreize vor, bei denen Innovatoren etwa sieben Jahre lang steuerfrei arbeiten können. Auch Einwanderungserleichterungen für Startups von außerhalb, die sich in Ruanda niederlassen wollen, sind geplant.

Ruandas Bemühungen, innovative Startups mit einem vorteilhaften Geschäftsumfeld anzulocken, scheinen sich auszuzahlen. Allein unter den Alumni des Westerwelle-Hauses finden sich zahlreiche erfolgreiche Unternehmen. Da wäre etwa Ironji, eine Art Uber für Logistik, das Kunden mit Transporteuren zusammenbringt, oder der Gesundheitsdienst Care Connect, der Pflegepatienten und Pfleger zusammenführt. Auch die Kommunikationsplattform Pindo, die inzwischen nach Kenia expandiert hat, hat ihren Ursprung im Westerwelle-Haus.

Das wohl prominenteste Aushängeschild des ruandischen Startup-Ökosystems ist jedoch das US-Unternehmen Zipline, das 2016 direkt aus dem Startup-Mekka Kalifornien nach Ruanda kam. Das Unternehmen führt mithilfe von Drohnen medizinische Lieferungen in abgelegene Gebiete durch und ist inzwischen auch in Kenia, Nigeria, Ghana, Elfenbeinküste und sogar in Japan aktiv.

Bei der Finanzierung von Projekten in Afrika hat es bisher eine scharfe Trennung gegeben: Auf der einen Seite sind die Spenden, die wohltätige Projekte finanzieren und den Menschen, der Natur oder den Tieren auf dem Kontinent zugutekommen sollen. Auf der anderen Seite stehen die Investments, die auch Gutes fördern können, aber in erster Linie eine marktgerechte Rendite abwerfen sollen.

Zwischen diesen beiden Welten klafft eine große Lücke. Das zumindest war die Überzeugung von Till Wahnbaeck, als er die Impacc gGmbH in Hamburg gegründet hat. “Ich wollte die Lücke zwischen Spenden und Investments schließen”, sagt der Unternehmer, der davor als CEO für die Welthungerhilfe arbeitete und von daher die Welt der Spender gut kannte. Die Welt der Investoren lernte er schon davor kennen als Marketing-, Vertriebs- und Innovationsdirektor für Procter & Gamble.

Wie ein normaler Investor investiert Impacc Eigenkapital in junge Unternehmen in Afrika. Impacc unterstützt ihr Wachstum und verkauft nach einiger Zeit die Beteiligung weiter, möglichst mit Gewinn. Soweit unterscheidet sich Wahnbaecks Ansatz nicht von dem anderer Finanzinvestoren. Als gemeinnützige Hilfsorganisation allerdings zieht Impacc keine Rendite aus diesen Beteiligungen.

Maßstab für den Erfolg von Impacc ist vielmehr, möglichst viele Arbeitsplätze durch die Förderung von Unternehmensgründungen zu schaffen. Das hat auch das BMZ überzeugt: Das Ministerium hat Impacc schon zwei Mal eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen.

Impacc refinanziert die Beteiligungen über Spenden. Wenn der Beteiligungsverkauf am Ende einen Gewinn abwirft, hilft dieser, weitere Beteiligungen zu finanzieren. Aber er wird nicht an diejenigen ausbezahlt, die zuvor investiert haben. Denn das sind ja Spender und keine Investoren. Wahnbaeck setzt weniger auf private Spenden, sondern mehr auf Unternehmen. “Viele Unternehmen können sich gut mit dem identifizieren, was wir machen”, meint Wahnbaeck. Zum Beispiel ist ihnen die Branche vertraut, oder sie möchten generell Unternehmensgründungen in Afrika unterstützen.

So konnte Wahnbaeck den Sanitärhersteller Villeroy & Boch davon überzeugen, sich an Wash King in Ghana zu beteiligen. Das Unternehmen stellt Bio-Toiletten her und reduziert so die Fäkalien um 90 Prozent. Die festen Stoffe werden in Dünger umgewandelt. Oder die Schweizer Baugruppe HHM unterstützt Gjenge Makers, die in Kenia aus Plastikmüll günstiges Baumaterial herstellen.

Die afrikanischen Startups wählt Impacc in einem definierten Prozess aus: Jedes Jahr erfolgt eine Ausschreibung, an der sich zuletzt rund 200 Unternehmen beteiligt haben. Nach einer ersten Sichtung prüft ein panafrikanisches Panel von Experten, Investoren, Gründern und Akzeleratoren die Bewerber nach einer festgelegten Checkliste. Danach bleiben etwa 20 Unternehmen übrig, die über eine schriftliche Due Diligence geprüft werden. Die dann noch verbliebenen Unternehmen kommen eingehender auf den Prüfstand. “Am Ende bleiben vielleicht drei, vier oder fünf Unternehmen übrig, für die wir dann in unser Programm aufnehmen, vor Ort unterstützen und in Deutschland Gelder für Investitionen einwerben”, erzählt Wahnbaeck.

Bisher ist Impacc vor allem in Ostafrika und Ghana aktiv. Hauptsitz der afrikanischen Gesellschaft ist Nairobi. In diesem Jahr soll noch ein Büro in Tansania eröffnet werden. Im kommenden Jahr folgt eins in Äthiopien. Insgesamt zwölf Leute beschäftigt Impacc aktuell, eine Hälfte in Deutschland, die andere in Afrika. Knapp eine halbe Million Euro hat Impacc bisher in Afrika investieren können. Die Startups hätten im vergangenen Jahr knapp 1800 Jobs geschaffen, rechnet Wahnbaeck vor.

Eine überraschende Leistung, die Impacc bisher erreicht hat, ist zweifellos, dass es gelungen ist, für eine Finanzgesellschaft die Gemeinnützigkeit zu erhalten und den Status einer gemeinnützigen GmbH anerkannt zu bekommen. “Darin haben wir unglaublich viel pro bono Arbeit mit sehr erfahrenen Anwälten gesteckt”, sagt Wahnbaeck. “Als wir die Gemeinnützigkeit bekommen haben, haben wir dann unser Finanzamt gebeten, uns dies in Form einer verbindlichen Aussage zu bestätigen.” Auch das hat geklappt. Das Hauptargument von Impacc war, dass es dem Unternehmen eben nicht darum geht, eine Rendite zu erzielen, sondern möglichst viele Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen.

Die malische Übergangsregierung von General Assimi Goïta wird die für Februar 2024 angekündigten Präsidentschaftswahlen nicht wie geplant abhalten. Wegen “technischer Gründe” erfahre das Datum der Wahlen eine “kleine Verschiebung”, hieß es in einer Mitteilung der Regierung in Bamako am Montag. Ein neues Datum werde noch bekanntgegeben. Die Präsidentschaftswahlen, die Teil der Transition zur zivilen Ordnung sind, waren ursprünglich für den 4. Februar 2024 (1. Wahlgang) sowie für den 18. Februar 2024 (2. Wahlgang) angesetzt.

Die Putschregierung von Goïta hat sich kürzlich mit seinen Nachbarstaaten Burkina Faso und Niger, die inzwischen alle von Putschisten geführt werden, zu einem Militärbündnis zusammengeschlossen. Grundlage ist die Charta Liptako-Gourma, benannt nach der gemeinsamem Grenzregion, in der seit Jahren islamistische Terroristen Gewalt verüben. In dem Dokument vereinbaren die drei Sahelstaaten, gemeinsam gegen externe Angriffe, aber auch “Rebellionen” vorzugehen. “Jeder Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität eines oder mehrerer der Vertragsstaaten wird als Aggression gegen die übrigen Parteien verstanden.” Experten sehen die Gründung der sogenannten Allianz der Sahelstaaten weitgehend als Reaktion auf eine von der Ecowas angedrohte militärische Invasion in Niger nach dem Coup Ende Juli.

Frankreich hat unterdessen angekündigt, sein militärisches Personal vollkommen aus Niger abzuziehen. Das erklärte Präsident Emanuel Macron im französischen Fernsehen am Sonntagabend. “Wir beenden unsere militärische Zusammenarbeit mit den Autoritäten in Niger, denn sie wollen nicht mehr gegen den Terrorismus kämpfen”, so Macron. Auch der Botschafter werde nach Paris zurückkehren. Niger hatte dessen Abzug bereits seit Wochen vehement gefordert. Welche Auswirkungen der Abzug der Franzosen aus Niger auf den Abzug der Bundeswehr aus Mali zum Ende der UN-Mission Minusma hat, ist bisher nicht auszumachen. Eine kurzfristige Anfrage von Table.Media dazu blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. lcw

Trotz antifranzösischer Politik der Regierungen und Demonstrationen der Bevölkerung ist das einträgliche Minenbusiness in der Sahel-Region intakt: Laut Brancheninsidern in Mali und Burkina Faso hat die politische Haltung der jeweiligen Regierungen bisher keinen negativen Einfluss auf die Geschäfte. Alle Beteiligten wüssten sehr gut Politik und Wirtschaft zu unterscheiden. Die Forderung nach einer umfassenden politischen Unabhängigkeit von der Ex-Kolonialmacht Frankreich bedeute keinerlei Ressentiments gegen einzelne französische Bürgerinnen und Bürger.

Insbesondere der Abbau von Gold zählt in den drei Sahelstaaten zur wichtigsten Einnahmequelle der Staatskassen. Der Chefposten eines der größten Minenunternehmens im Sahel ist derzeit mit einem Franzosen besetzt: Sébastien de Montessus steht an der Spitze der kanadischen Gesellschaft Endeavour Mining.

Montessus war von 2002 bis 2012 beim französischen Staatsunternehmen Areva beschäftigt, das im Uranabbau in Niger aktiv ist und dessen Uranabbau mittlerweile auf das Staatsunternehmen Orano übergegangen ist. Der Franzose war dort in einen medial beachteten Skandal verwickelt, der in der lokalen Presse als “Uraniumgate” bekannt wurde. In Niger annullierte die neue Regierung von Putschgeneral Tiani vor wenigen Tagen rund 1000 Diplomatenpässe, darunter etwa zwei Dutzend für nicht-nigrische Inhaber. Einer von ihnen ist laut Medienberichten Montessus, der bereits in der Vergangenheit als Berater für die Regierung in Niamey tätig war.

Frankreich ist in den Sahelstaaten vor allem im logistischen Bereich rund um das Minenbusiness aktiv, insbesondere eine Tochtergesellschaft des französischen Großunternehmers Bolloré. lcw

Der deutsche Logistikriese DHL arbeitet gemeinsam mit dem südafrikanischen Petrochemiekonzern Sasol und dem Hamburger Wasserstoffunternehmen HH2E an der Ausweitung der Produktion von nachhaltigem Luftfahrtkraftstoff (sustainable aviation fuel oder SAF) in Deutschland. Dies teilte HH2E am Montag in einer Pressemitteilung mit.

Die Vereinbarung wurde am Rande der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg getroffen, auf der Bundeskanzler Olaf Scholz die Bedeutung des Ausbaus der SAF-Produktion für die Erreichung der EU-Klimaziele hervorhob.

Die Unternehmen wollen gemeinsame Produktionskapazitäten an einem geeigneten Standort in Ostdeutschland aufbauen. Dabei geht es um SAF auf Basis von grünem Wasserstoff (eSAF). Ziel der Unternehmen ist es, bis 2030 eine eSAF-Produktion in Deutschland zu verwirklichen. Geplant ist eine Produktion von mindestens 200.000 Tonnen pro Jahr, mit dem Potenzial, diese auf 500.000 Tonnen pro Jahr zu erhöhen.

Die DHL Group wird voraussichtlich ein bedeutender Abnehmer des durch das Gemeinschaftsprojekt produzierten Kraftstoffs sein. Der Flugzeughersteller Airbus beabsichtigt ebenfalls, dem Konsortium beizutreten und den produzierten Treibstoff zu verwenden, heißt es in der Erklärung.

Sasol, der weltweit größte Hersteller von Kraftstoffen und Chemikalien aus Kohle und Gas, ist führend bei Fischer-Tropsch-Technologie, die die Herstellung von eSAF ermöglicht. Das Unternehmen will seine Emissionen bis 2030 um 30 Prozent senken und hat bereits mit dem dänischen Dekarbonisierungskonzern Topsoe ein SAF-Joint-Venture vereinbart.

Die deutsche Initiative für Flugkraftstoffe aus regenerativen Energien (AIREG), die sich für die Verwendung nachhaltiger Flugkraftstoffe einsetzt, wird nächsten Monat zum ersten Mal an der Konferenz der Africa Energy Week in Kapstadt teilnehmen, um dort für SAF zu werben. ajs/rtr

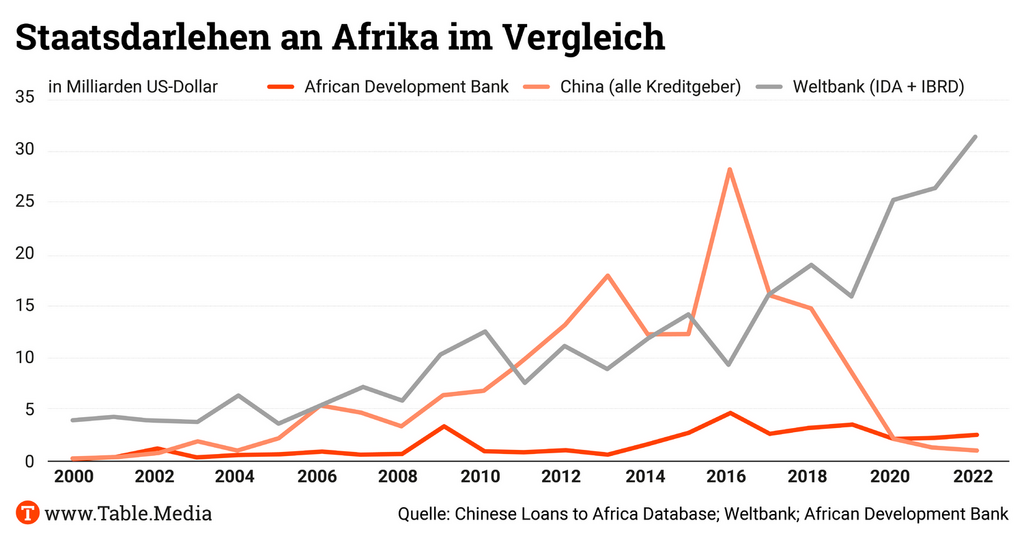

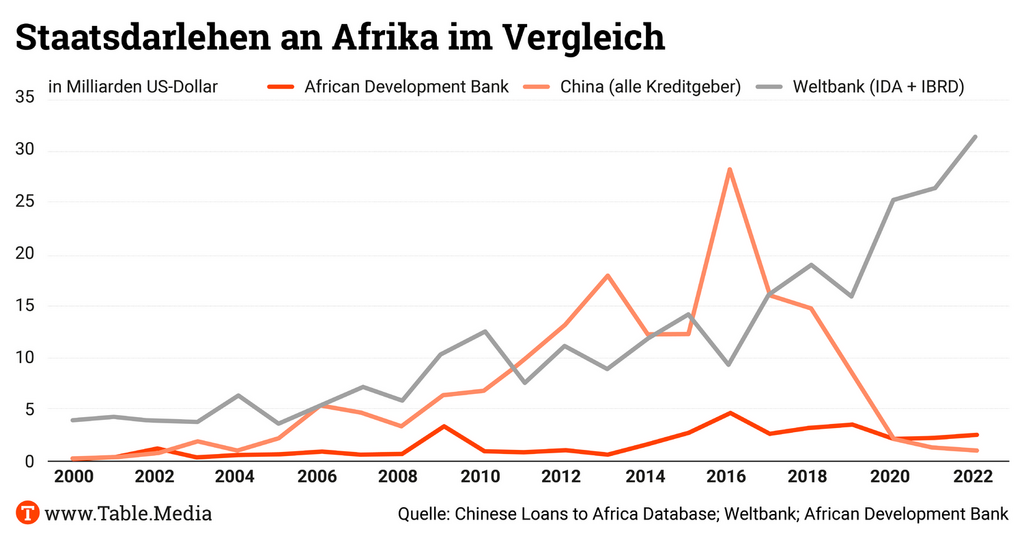

Chinesische Kredite an afrikanische Staaten sind auf einem historischen Tiefstand. Dies geht aus einer Aktualisierung der Chinese Loans to Africa Database hervor, die das Global Development Policy Center der Boston University verwaltet. Für die Jahre 2021 und 2022 verzeichnete die Datenbank insgesamt 16 neue Kreditzusagen im Wert von 2,22 Milliarden Dollar von chinesischen Kreditgebern an staatliche Schuldner in Afrika.

Im Jahr 2021 wurden sieben Darlehen im Gesamtvolumen von 1,22 Milliarden Dollar und im Jahr 2022 neun Darlehen in Höhe von rund 994 Millionen Dollar unterzeichnet. Die Export-Import Bank of China war weiterhin der wichtigste chinesische Darlehensgeber in Afrika. Sie gewährte neun der 16 Darlehen mit einem Umfang von insgesamt 1,42 Milliarden Dollar, was 64 Prozent aller Darlehen in den Jahren 2021 und 2022 entspricht. Weitere Kreditgeber waren die Chinesische Entwicklungsbank, die Bank of China, die China National Aero-Technology Import and Export Corporation (CATIC) und die China Shipbuilding Trading Company (CSTC).

Zwischen 2021 und 2022 erhielten acht afrikanische Länder neue chinesische Kredite, darunter Angola, Uganda, Ghana, Ruanda und die DR Kongo. Die größten Darlehensempfänger waren die westafrikanischen Staaten Senegal, Benin und Elfenbeinküste. Die Zusammensetzung der Darlehensnehmer unterscheidet sich von den Vorjahren, in denen China vor allem Kredite an strategisch wichtige oder rohstoffreiche Länder im östlichen und südlichen Afrika vergab.

Die Sektoren, die in den Jahren 2021 und 2022 finanziert wurden, sind eine Mischung aus traditionellem chinesischem Engagement, etwa in den Bereichen Transport und Informations- und Kommunikationstechnologie, sowie neuen Engagements, etwa in den Bereichen Ausbildung und Umwelt.

Der Rückgang der chinesischen Kreditvergabe an Afrika ist Teil eines allgemeinen Wandels in der chinesischen Kreditvergabepolitik, der auf Chinas nationalen, globalen und regionalen Prioritäten sowie den Verschuldungsproblemen in Afrika beruht, schreiben die Autoren des Policy Briefs, der die Aktualisierung der Datenbank begleitet. Es sei wahrscheinlich, dass es sich bei dem scheinbaren Finanzierungsstopp nur um eine Pause handele. China, das seine Belt and Road Initiative grüner gestalten will, sei auf der Suche nach neuen Ansätzen für die Kreditvergabe in Übersee. Für die Zukunft erwarten die Autoren weniger Großdarlehen über 500 Millionen Dollar und mehr Kredite mit kleineren Beträgen unter 50 Millionen Dollar sowie mehr Darlehen mit sozialer und ökologischer Ausrichtung. ajs

Financial Times: Politische Krise erschüttert Senegals Image der Stabilität in einer unbeständigen Region. Ein Hungerstreik des Oppositionsführers, tödliche Proteste vor den hart umkämpften Präsidentschaftswahlen und eine Welle von Putschen in den Nachbarstaaten haben in dem Land, das traditionell als eine der stabilsten Demokratien Westafrikas gilt, eine volatile Atmosphäre geschaffen.

Foreign Policy: Warum alle Mauretanien hofieren. Die Nato, China, Russland sowie regionale Mächte wollen alle engere Beziehungen zum letzten stabilen der fünf Sahelstaaten aufbauen. Das westafrikanische Land verfügt über wichtige Energievorräte und eine strategisch wertvolle Lage.

Wall Street Journal: Wagners umkämpftes Reich in Afrika. Nach dem Tod von Wagner-Chef Prigoschin bemüht sich dessen junger Nachfolger in Bangui um den Erhalt des milliardenschweren Afrika-Geschäfts der Söldnertruppe.

The East African: Rutos Bilanz zur EAC-Integration ist zweideutig. Kenias Präsident Ruto spielt eine wichtige Rolle bei den Expansionsplänen für die East African Community (EAC). Doch seine nationale Wirtschaftspolitik wird innerhalb des regionalen Blocks kritisch beäugt.

Bloomberg: Kohlenstoffpreis sollte 20-mal höher sein, fordern die Kongos. Ein höherer Kohlenstoffpreis würde den Appetit auf Rohstoffabbau verringern und die Entwicklung in ärmeren Ländern, insbesondere in Afrika, ankurbeln, so die Präsidenten der DR Kongo und der Republik Kongo bei der UN-Vollversammlung.

New African: Regionale Wertschöpfung ist der Schlüssel zu Afrikas Wohlstand. Die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone (AfCFTA) bietet den Rahmen für den Aufbau stabiler regionaler Wertschöpfungsketten. Das befreit Afrika nicht nur von der Abhängigkeit von Industriegüterimporten, sondern schafft auch Arbeitsplätze, generiert Wohlstand und verbessert Fähigkeiten und Technologien.

African Business: Great Blue Wall erschließt das Potenzial der “Blue Economy”. Die Great Blue Wall Initiative, inspiriert von der Green Wall Initiative, wurde auf der COP26 im Jahr 2021 ins Leben gerufen. Sie zielt darauf ab, eine naturfreundliche afrikanische Küste zu schaffen, die den Naturverlust umkehrt und eine nachhaltige Entwicklung fördert.

The Intercept: US-Senator wegen Bestechung durch Ägypten angeklagt. Der Vorsitzende des einflussreichen Senate Foreign Relations Committe, Robert Menendez (Demokrat, New Jersey) ist wegen Bestechung angklagt. Er soll von Ägypten Bargeld angenommen haben, um Waffenverkäufe an das Land zu genehmigen.

Le Monde: Repression gegen EACOP-Gegner in Uganda. Kritiker der East African Crude Oil Pipeline, die der französische Konzern Total in Uganda und Tansania plant, sind in Kampala verhaftet worden. Die Pipeline ist zum Symbol für klimaschädliche Projekte geworden.

Das Momentum für ein panafrikanisches Freihandelsabkommen (AfCFTA) ist da. Davon zumindest ist Melaku Desta überzeugt. Seit gut einem Jahr ist er Koordinator des Zentrums für afrikanische Handelspolitik der UN-Wirtschaftskommission für Afrika UNECA in Addis Abeba. In seiner Position berät der gebürtige Äthiopier die AU, das AfCFTA-Sekretariat und die afrikanischen Regierungen bei der praktischen Umsetzung des Freihandelsabkommens.

Wer mit Melaku – in Äthiopien gibt es keine Nachnamen, sodass sich die Menschen stets mit ihrem Vornamen ansprechen – spricht, merkt schnell, dass er ein guter Verhandler ist – und ein Realist. Wir haben ihn am Rande einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin getroffen. “Es ist wichtig, das Ausmaß der Veränderungen zu erkennen, die wir mit dem AfCFTA in Afrika herbeiführen wollen.” Zwar würden sich die allgemeinen Verpflichtungen, Regeln und Vorschriften gut entwickeln, aber die Detailarbeit bei der Umsetzung dieser Vorschriften sei hochkomplex und brauche Zeit. “Es ist also Geduld angesagt”, sagt Melaku. “Schauen Sie sich das europäische Integrationsprojekt an. Es begann vor mehr als sieben Jahrzehnten mit sechs Ländern; jetzt sind es 27. In Afrika versuchen wir, dasselbe mit 54 Ländern auf einen Schlag.”

Bereits 2019 trat ein Abkommen zwischen fast allen afrikanischen Staaten in Kraft, das die Bildung einer afrikanischen Freihandelszone vorsah. Der Beginn der Umsetzung musste allerdings aufgrund der Coronapandemie auf Januar 2021 verschoben werden. Mittlerweile haben alle afrikanischen Länder außer Eritrea das Abkommen unterzeichnet, 47 Länder haben es ratifiziert. Dennoch ist der Weg noch weit, meint Desta: “Es sind beträchtliche Investitionen in institutionelle Reformen und Gesetzesreformen erforderlich. In einigen Fällen müssen sogar neue Institutionen geschaffen werden. Das ist selbst unter den besten Umständen ein kostspieliges Unterfangen – teuer in Bezug auf politisches Kapital, Zeit und Ressourcen.” Dennoch ist Desta überzeugt, dass Afrika auf einem richtigen Weg ist.

Melaku, der auch die britische Staatsbürgerschaft angenommen hat, arbeitete vor seiner Tätigkeit für die UN rund dreißig Jahre in Wissenschaft und Lehre. Zu den Stationen des gelernten Juristen zählte neben der University of Dundee in Schottland zuletzt auch die Leicester De Montfort University, wo Desta bis 2015 einen Lehrstuhl für internationales Wirtschaftsrecht innehatte. “Irgendwann dachte ich, ich möchte vor Ort mit politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten und Regierungen dabei unterstützen, einige meiner Ideen in umsetzbare Politik zu verwandeln”, so Melaku.

Bevor Melaku die Koordination des African Trade Policy Centre bei der UNECA im vergangenen Jahr übernahm, arbeitete er bereits seit März 2015 als führender Berater bei UNECA zunächst in der Abteilung für Kapazitätsentwicklung und anschließend im Bereich regionale Integration und Handel. Als Berater war der Handelspolitiker zudem auf Empfehlung der UNECA rund zwei Jahre für den African Peer Review Mechanism (APRM) tätig. Der Mechanismus ist ein Werkzeug der Afrikanischen Union, zur qualitativen Beurteilung der Regierungsführung in afrikanischen Staaten.

Der Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Kontinents spielt eine wichtige Rolle für Melaku: “Die derzeitige Nachfrage nach Afrikas grünen Ressourcen ist eine einzigartige Gelegenheit, in Afrika etwas zu bewegen, und wir müssen sie nutzen.” Dabei dürften die afrikanischen Länder nicht noch einmal Opfer ihrer Rohstoffe werden, so wie früher. “Die Ressourcen eines Landes müssen in erster Linie zum Nutzen der eigenen Bevölkerung eingesetzt werden. Auf diese Weise sind viele der heutigen fortgeschrittenen Volkswirtschaften dorthin gelangt, wo sie heute stehen”, sagt der Ökonom. In Afrika sei das Gegenteil der Fall gewesen. “Afrikas natürliche und menschliche Ressourcen waren eine Quelle des Elends – von der Sklaverei bis zur kolonialen und neokolonialen Ausbeutung.”

Deshalb denkt Melaku bereits voraus: “Das Freihandelsabkommen kann nur eine Übergangsphase sein, auf dem Weg zur Integration Afrikas. Dieser Zug ist in Bewegung.” Wie könnte eine afrikanische Zollunion aussehen? Und was kommt danach? Melaku arbeitet bereits an möglichen Konzepten. David Renke

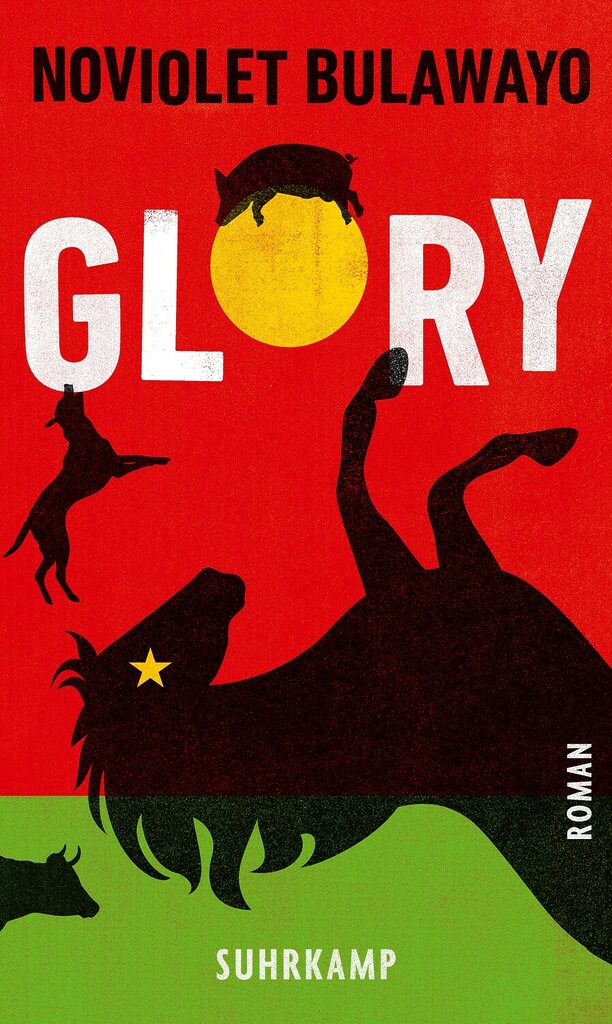

Die Tiere Jidadas verehren das Alte Pferd, ihren Vater der Nation, hat er sie doch einst vom Joch des Kolonialismus befreit. Aber die Tiere Jidadas fürchten das Alte Pferd auch, denn er beherrscht sie seitdem mit eiserner Hand. Als sich abzeichnet, dass die Tage des alten Präsidenten gezählt sind, macht sich unter den Tieren der Nation Hoffnung auf eine bessere Zukunft breit. Mithilfe des Militärs übernimmt der Vizepräsident die Macht, doch das zunächst überglückliche Volk wird schnell enttäuscht: Das neue Regime bringt kaum Veränderung.

In einer Sprache, die singt und tanzt und springt und schreit wie ihre tierischen Protagonisten, erzählt die in den USA lebende Autorin NoViolet Bulawayo die jüngste Geschichte ihres Geburtslandes Simbabwe in satirischer Fabelform. Inspiriert durch den unerwarteten Sturz von Robert Mugabe durch einen Staatsstreich im November 2017, zeigt Bulawayos kühner, lebhaft imaginierter Roman ein Land, das implodiert. Trotz der expliziten historischen Bezüge verleiht Bulawayo ihrem Buch eine Bedeutung, die über Simbabwe hinausgeht, und etwas über das postkoloniale Afrika im Allgemeinen aussagen soll. So greift das Buch auch viele aktuelle Motive auf, die anderswo auf dem Kontinent relevant sind: etwa die wachsende Kluft der Entfremdung zwischen den alten Eliten und der jungen Bevölkerung, die anhaltend große Bedeutung ethnischer und religiöser Zugehörigkeiten sowie die verzweifelte Sehnsucht nach Veränderung, mit der sich viele nur noch an das Militär zu wenden wissen.

Bulawayos zweiter Roman “Glory” erzählt von Unterdrückung, von Zensur, manipulierten Wahlen, Verrat und Plünderung. Von wirtschaftlichem Ruin und falschen Versprechungen. Von bitterem Stammesdenken. Von Völkermord und Massakern, von Exil und Rückkehr. Nichtsdestotrotz endet “Glory” mit einer hoffnungsvollen Note: Es zeigt einen Weg auf, den das wahre Land noch vor sich hat. ajs

NoViolet Bulawayo: Glory. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2023, 457 Seiten, 25 Euro (E-Book 21,99 Euro).

die alten Politik-Eliten geraten nach der Reihe von Putschen immer mehr unter Druck. Besonders die Jugend will sich nicht mehr mit den politischen Verhältnissen zufriedengeben und feiern die Putschisten als Befreier. Warum die Jugend in Afrika ein immer wichtigerer Faktor in der Politik des Kontinents wird, hat Christian von Hiller aufgeschrieben.

Neben Nairobi gewinnt auch Ruandas Hauptstadt Kigali immer mehr an Bedeutung in der aufstrebenden Gründerszene in Afrika. Die ruandische Regierung versucht mit günstigen Geschäftsbedingungen, heimische Startups zu fördern und internationale Gründer anzulocken. Arne Schütte erklärt, wie auch deutsche Unternehmer davon profitieren wollen.

Zudem fordert der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft in einem neuen Positionspapier eine pragmatische Ausgestaltung des reformierten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, das der Bundestag im Juni verabschiedet hat. Christian von Hiller hat sich außerdem das Unternehmen Impacc angesehen, das mit Spenden aus Deutschland Investments in Afrika tätigt.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

An Kritik an Europa mangelt es derzeit nicht. “Wir sind müde von eurem Paternalismus”, sagte Robert Dussey, Außenminister von Togo, auf der UN-Vollversammlung in New York. “Wir sind müde von eurer Missachtung der öffentlichen Meinung bei uns, von eurer Missachtung der Bevölkerung und ihrer Führer, wir sind müde von eurer herablassenden Haltung, wir sind müde von eurer Arroganz.”

Eine Reihe Staatsstreiche erschüttern die Sahelzone: in Mali, Guinea, Burkina Faso und vor wenigen Wochen in Niger und weiter südlich in Gabun. Das Erstaunliche ist: Die Bevölkerung weist diese Staatsstreiche keineswegs zurück. Im Gegenteil, die Putschisten können sich auf Rückhalt in der Bevölkerung stützen.

Besonders deutlich wird dies in Burkina Faso, wo der 35 Jahre alte Hauptmann Ibrahim Traoré vor einem Jahr die Macht an sich genommen hat und sich in die Tradition des charismatischen Politiker Thomas Sankara stellt. Der linksgerichtete Politiker wurde 1987 in einem Militärputsch ermordet und wird seitdem als Afrikas Che Guevara verherrlicht.

Die westlichen Werte haben in Westafrika ihre Strahlkraft verloren. Die Wut auf die alten Kolonialherren richtet sich aktuell gegen Frankreich. Doch in Wahrheit stellen viele Westafrikaner das politische System infrage, das Europa durchsetzen wollte. Zu lange hat Europa korrupte Machthaber unterstützt, die in einer Scheindemokratie durch Scheinwahlen an die Macht gekommen sind. Europa hat diese korrupte Elite mit Militär-, Budget- oder Entwicklungshilfe gestützt und hingenommen, dass die Mittel häufig verschwanden.

Somit richtet sich die Wut der Jugend nicht nur gegen Frankreich, sondern vor allem gegen die korrupten Regime im Land, die von Frankreich, Deutschland und Europa an der Macht gehalten wurden. Die Jugend ist ein politischer Faktor in der afrikanischen Politik geworden, der sich nicht mehr ignorieren lässt. Denn Afrika ist der Kontinent der Jugend.

Das Medianalter liegt nach Schätzungen der Vereinten Nationen bei 17,6 Jahren – die Hälfte der Bevölkerung ist somit jünger als 18 Jahre alt. In Europa und Nordamerika liegt das Medianalter bei 40,5 Jahren und für die gesamte Welt bei 30 Jahren.

Afrika ist der demographisch dynamischste Kontinent. Auf 1,1 Milliarden Menschen wurde die Bevölkerung in Subsahara-Afrika – ein Konzept, das aus welchen Gründen auch immer Nordafrika ausschließt – per Mitte 2021 geschätzt. Die Wachstumsrate liegt bei 2,5 Prozent. Afrikas Bevölkerung verdoppelt sich somit innerhalb von 27,6 Jahren und damit drei Mal schneller als die Weltbevölkerung.

Afrikas Bevölkerung wächst vor allem aus drei Gründen:

Dabei ist auch in Afrika die Geburtenrate gefallen. 1978 bekam jede Afrikanerin statistisch 6,8 Lebendgeburten. Heute sind es 4,6. Mit dem Wohlstand sinkt die Geburtenrate. In Niger, Tschad, DR Kongo und Somalia bekommt jede Frau statistisch mehr als sechs Kinder, in Kenia und Namibia 3,2, in Marokko und Südafrika nur 2,3.

Quer über den Kontinent fordert die Jugend politische und wirtschaftliche Teilhabe. Sie ist besser ausgebildet und hat guten Zugang zu Internet und sozialen Medien. In Kenia hatte schon Uhuru Kenyatta seinen Wahlkampf 2013 auf soziale Medien abgestellt, um die Jugend zu erreichen.

In Südafrika hat sich Julius Sello Malema zur Stimme einer Jugend erhoben, die sich nicht mehr gängeln lassen will. Malema gründete die linke Jugendpartei Economic Freedom Fighters (EFF), die den etablierten Politikbetrieb gehörig unter Druck setzt.

Im frankophonen Afrika macht das Wort vom “dégagisme” die Runde, abgeleitet vom Verb “dégager”, abhauen. Die alte Elite, so die Forderung, soll endlich abhauen. Die Jugend fordert eine Perspektive und ist dabei für allerlei politische Einflüsterungen empfänglich. Das macht diese Wut unberechenbar und gefährlich.

Europa, auch Deutschland, hat bisher keine Antwort darauf gefunden. Große Teile der Jugend in Afrika jedenfalls lehnen eine wertebasierte Politik, wie sie Deutschland zur neuen außenpolitischen Doktrin erhoben hat, als neokolonialistische Bevormundung ab.

Die europäische Politik ist gefangen: Einerseits braucht sie zur eigenen Rechtfertigung Staaten vor Ort, die sich zur parlamentarischen Demokratie bekennen. Andererseits fehlt vielen Putschregierungen genau diese Legitimation. Und so wirkt die europäische Reaktion auf die Ereignisse in Westafrika hilflos. So war der erste Reflex im Auswärtigen Amt nach dem Sturz des Präsidenten Mohamed Bazoum ein Verweis auf die Erfolge der feministischen Außenpolitik in Niger. Doch genau darauf zielt Dusseys Kritik ab: “Wir sind müde von eurer herablassenden Haltung.”

Mit der Novelle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FEG) vor rund zwei Monaten will es die Ampelregierung Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern einfacher machen, nach Deutschland zu kommen. Diese werden in Deutschland dringend gebraucht. Laut dem Fachkräftemigrationsmonitor von Bertelsmann gaben im vergangenen Jahr knapp drei Viertel der Unternehmen Engpässe bei qualifiziertem Personal an. Im kommenden November sollen nun erste Schritte des Gesetzes umgesetzt werden. Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft fordert in einem aktuellen Positionspapier, das Table.Media exklusiv vorliegt, eine “pragmatische Ausgestaltung des Gesetzes”. Afrika könne mit seiner jungen Bevölkerung eine wichtige Rolle bei der Fachkräftesicherung spielen. Was einfach klingt, ist in der Praxis noch kaum umsetzbar.

Denn noch immer sind die Hürden für die Fachkräfteeinwanderung aus Afrika hoch – vor allem, wenn es um Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse gehe. “Jetzt müssen die Verfahren beschleunigt und Programme entwickelt werden, welche zum Beispiel die Rekrutierung von Afrikanerinnen und Afrikanern für die duale Berufsausbildung in Deutschland praktisch umsetzbar machen”, sagte Christoph Kannengießer, der Geschäftsführer des Afrika-Vereins. Konkret fordert der Afrika-Verein, dass mehr Afrikaner die Möglichkeit bekommen, zur Ausbildung oder für ein Studium nach Deutschland zu kommen. Noch immer bleibt Deutschland oftmals für Fachkräfte und junge Absolventen aus Afrika unattraktiv, da die Sprachbarrieren in Großbritannien oder Frankreich geringer sind. Die Politik müsse hier durch Investitionen in deutsche Schulen oder Goethe-Institute mehr Angebote für Afrikaner schaffen, Deutsch zu lernen.

Zudem müsse es deutsche Investitionen in den Ausbau dualer Ausbildungsmöglichkeiten auch vor Ort geben. Auf dem afrikanischen Kontinent gebe es kaum vergleichbare Modelle. Mangels geeigneter Ausbildungsstätten werde in den überwiegenden Fällen oft praktisch und nicht schulisch ausgebildet. Das schmälere die Chancen für Afrikaner auch unter dem reformierten FEG nach Deutschland zu kommen.

Von den deutschen Investitionen würden auch die afrikanischen Länder und deutsche Unternehmen vor Ort profitieren. Obwohl es ausreichend junge Menschen in Afrika gebe, täten sich deutsche Unternehmen in Afrika oft schwer, passend ausgebildete Fachkräfte zu finden. Dabei fehlt es nicht an der Arbeitskraft, sondern an der Ausbildung: Laut der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (ILO) ist jeder fünfte junge Mensch in Afrika arbeitslos. Die Corona-Pandemie hat die Arbeitslosigkeit noch einmal steigen lassen.

Sowohl Kanzler Olaf Scholz als auch Arbeitsminister Hubertus Heil waren im vergangenen Jahr nach Subsahara-Afrika gereist und hatten dort für eine Fachkräftemigration geworben. Ob sich diese mittelfristig tatsächlich einstellt, bezweifelt Wido Geis-Thöne, Ökonom und Migrationsexperte vom IW Köln. Im vergangenen Jahr seien laut Ausländerzentralregister knapp 60.000 Menschen aus Afrika nach Deutschland gekommen; davon lediglich rund 29.000 Personen aus Ländern in Subsahara-Afrika. “Dabei handelt es sich hier zu einem bedeutenden Teil um Asylsuchende. So ist auch der Beitrag zur Fachkräftesicherung tendenziell deutlich geringer”, so Geis-Thöne.

Anders sehe es bei Zuwanderern aus Nordafrika aus. “Mit Nordafrika verbindet uns seit Jahrzehnten eine lange Migrationsgeschichte, unter anderem auch durch die Abkommen zur Anwerbung von Gastarbeitern mit Marokko und Tunesien”, so Geis-Thöne. Die Abkommen wurden in den 1960er-Jahren geschlossen. Heute sind vor allem noch die Gastarbeiterabkommen mit der Türkei, Italien und dem damaligen Jugoslawien bekannt. Subsahara-Afrika spielte in der strategischen Fachkräfteanwerbung in der Politik der Bundesregierung dagegen lange Zeit kaum eine Rolle. Zwar habe sich das mittlerweile etwas geändert, einen Durchbruch sieht Geis-Thöne jedoch nicht: “Subsahara-Afrika wird wahrscheinlich nicht die primäre Region für die Fachkräftezuwanderung werden. Regionen wie Südamerika und Indien haben dafür deutlich günstigere Voraussetzungen.”

Wer aus Subsahara-Afrika zuwandern will, muss also weiterhin zunächst noch auf geförderte Einzelprojekte hoffen, wie es unter anderem der Regionalableger des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Rheinland-Pfalz vormacht. Um dem massiven Fachkräftemangel in der Gastronomie entgegenzuwirken, sollen 100 junge Auszubildende aus Ruanda nach Rheinland-Pfalz kommen. Die Ruander müssen dafür allerdings ausreichend Sprachkenntnisse vorweisen, die sie mit Sprachkursen in Ruanda aufbauen können. Unterstützt wird das Projekt vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. Seit den 1980er-Jahren pflegt das Bundesland eine enge Partnerschaft mit dem kleinen Land in Ostafrika. Erst im vergangenen Jahr hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer Ruanda besucht und unter anderem eine geplante Produktionsanlage des Impfstoffherstellers Biontech besichtigt.

Die afrikanische Gründerszene boomt wie nie zuvor, nicht zuletzt aufgrund der jungen und dynamischen Bevölkerung. Gut ausgebildete Entrepreneure gründen in den Großstädten des Kontinents zuhauf Unternehmen, die nicht nur afrikanische Probleme auf innovative Weise lösen. So hat sich die Frühphasenfinanzierung für Startups südlich der Sahara zwischen 2018 und 2022 mehr als verdreifacht, wie aus dem Global Startup Ecosystem Report 2023 hervorgeht.

Ostafrika tut sich hier besonders hervor. Zwar zählt der Report Lagos, Kapstadt, Johannesburg und Accra zu den Städten mit dem besten Umfeld für Startups auf dem Kontinent. Auf dem ersten Platz steht jedoch die kenianische Hauptstadt Nairobi mit ihrer “Silicon Savannah”, und unter den aufstrebenden Städten liegen Kampala und Daressalam ganz vorn.

Und auch Ruandas Hauptstadt Kigali gilt in der Szene als ein Vorreiter. Im letzten veröffentlichten Ease of Doing Business Report der Weltbank aus dem Jahr 2020 rangierte das kleine Land auf Platz 35 von 190, und auf dem zweiten Platz in Afrika (hinter Mauritius). Die ruandische Regierung setzt darauf, mit einem günstigen Geschäftsumfeld sowohl heimische Gründungen zu erleichtern als auch Startups aus dem Ausland anzulocken.

Einer, der die Chancen erkannt hat, ist der Deutsch-Neuseeländer Josh Whale, der mit seinem in Berlin gegründeten Unternehmen Ampersand 2018 nach Kigali kam und inzwischen bereits eine Außenstelle in Nairobi eröffnet hat. Im Gespräch mit Table.Media begründet Whale den Umzug nach Kigali: Günstige Marktbedingungen gaben den Ausschlag, eine interessierte und engagierte Regierung, ein vorteilhaftes Geschäftsumfeld sowie geringe Korruption ergänzten das Paket.

Ampersand baut elektrische Motorräder mit austauschbaren Akkus. Eine selbstentwickelte Software trackt die Performance und ermöglicht so kontinuierliche Verbesserung. Die E-Motos bieten eine Alternative zu den fünf Millionen Motorradtaxis, die in Ostafrikas Städten das wichtigste Fortbewegungsmittel sind. In Kigali machen Mototaxis rund 60 Prozent des Verkehrs aus.

Das Geschäft scheint gut zu laufen, denn Ampersand sucht neue Mitarbeiter, vor allem Elektronik- und Maschinenbauingenieure.

“Ruanda war ein großartiger Ausgangspunkt für die Entwicklung und den Start von Ampersand”, sagt Whale. Das Unternehmen habe von der Startup-Kultur profitiert, etwa bei Regulierungsfragen. Die Regierung habe ein offenes Ohr für die Anliegen der Gründerszene. Das zeige sich beispielsweise in der Ankündigung des Präsidenten, den EV-Sektor durch Importe und Mehrwertsteueranreize zu unterstützen.

Weitere Anlaufstellen für Entrepreneure in Kigali sind die Vielzahl an Startup-Hubs. Eines der ersten unter ihnen ist das 2018 gegründete Westerwelle Startup Haus, betrieben von der Westerwelle Foundation und der Evonik Stiftung. Das Haus bietet einen Workspace für Gründer und einen Makerspace, ein digitales Fabrikationslabor. An Geräten wie 3D-Druckern, Lasercuttern und Nähmaschinen können Gründer hier schnell und einfach Prototypen entwickeln. Darüber hinaus führt das Startup-Hub Inkubations- und Beschleunigungsprogramme durch, von der Ideenfindung bis hin zu Startups in der Früh- und Wachstumsphase.

Das Haus bietet sechs verschiedene Programme für Gründer. Dazu zählen etwa Tech-Startups (gemeinsam mit der GIZ) oder Smart Cities, aber auch soziales Unternehmertum und Klimaresilienz. 115 Startups haben in den vergangenen vier Jahren vom Westerwelle-Haus profitiert. Wegen des förderlichen Umfelds in Ruanda lockt das Startup-Hub auch Gründer aus Uganda, Kenia und Nigeria.

“Als wir nach Kigali kamen, war das politische Umfeld, die Unterstützung durch die Regierung, der Aufbau der Organisation im Vergleich zu anderen Orten sehr freundlich, offen und transparent”, erzählt Blaise Dusi, Programmleiter des Westerwelle-Hauses in Kigali, im Gespräch mit Table.Media. So habe sein Haus die Möglichkeit gehabt, gemeinsam mit den Ministerien an Gesetzen zu arbeiten, wie etwa dem geplanten Startup Act. Das Gesetz sieht steuerliche Anreize vor, bei denen Innovatoren etwa sieben Jahre lang steuerfrei arbeiten können. Auch Einwanderungserleichterungen für Startups von außerhalb, die sich in Ruanda niederlassen wollen, sind geplant.

Ruandas Bemühungen, innovative Startups mit einem vorteilhaften Geschäftsumfeld anzulocken, scheinen sich auszuzahlen. Allein unter den Alumni des Westerwelle-Hauses finden sich zahlreiche erfolgreiche Unternehmen. Da wäre etwa Ironji, eine Art Uber für Logistik, das Kunden mit Transporteuren zusammenbringt, oder der Gesundheitsdienst Care Connect, der Pflegepatienten und Pfleger zusammenführt. Auch die Kommunikationsplattform Pindo, die inzwischen nach Kenia expandiert hat, hat ihren Ursprung im Westerwelle-Haus.

Das wohl prominenteste Aushängeschild des ruandischen Startup-Ökosystems ist jedoch das US-Unternehmen Zipline, das 2016 direkt aus dem Startup-Mekka Kalifornien nach Ruanda kam. Das Unternehmen führt mithilfe von Drohnen medizinische Lieferungen in abgelegene Gebiete durch und ist inzwischen auch in Kenia, Nigeria, Ghana, Elfenbeinküste und sogar in Japan aktiv.

Bei der Finanzierung von Projekten in Afrika hat es bisher eine scharfe Trennung gegeben: Auf der einen Seite sind die Spenden, die wohltätige Projekte finanzieren und den Menschen, der Natur oder den Tieren auf dem Kontinent zugutekommen sollen. Auf der anderen Seite stehen die Investments, die auch Gutes fördern können, aber in erster Linie eine marktgerechte Rendite abwerfen sollen.

Zwischen diesen beiden Welten klafft eine große Lücke. Das zumindest war die Überzeugung von Till Wahnbaeck, als er die Impacc gGmbH in Hamburg gegründet hat. “Ich wollte die Lücke zwischen Spenden und Investments schließen”, sagt der Unternehmer, der davor als CEO für die Welthungerhilfe arbeitete und von daher die Welt der Spender gut kannte. Die Welt der Investoren lernte er schon davor kennen als Marketing-, Vertriebs- und Innovationsdirektor für Procter & Gamble.

Wie ein normaler Investor investiert Impacc Eigenkapital in junge Unternehmen in Afrika. Impacc unterstützt ihr Wachstum und verkauft nach einiger Zeit die Beteiligung weiter, möglichst mit Gewinn. Soweit unterscheidet sich Wahnbaecks Ansatz nicht von dem anderer Finanzinvestoren. Als gemeinnützige Hilfsorganisation allerdings zieht Impacc keine Rendite aus diesen Beteiligungen.

Maßstab für den Erfolg von Impacc ist vielmehr, möglichst viele Arbeitsplätze durch die Förderung von Unternehmensgründungen zu schaffen. Das hat auch das BMZ überzeugt: Das Ministerium hat Impacc schon zwei Mal eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen.

Impacc refinanziert die Beteiligungen über Spenden. Wenn der Beteiligungsverkauf am Ende einen Gewinn abwirft, hilft dieser, weitere Beteiligungen zu finanzieren. Aber er wird nicht an diejenigen ausbezahlt, die zuvor investiert haben. Denn das sind ja Spender und keine Investoren. Wahnbaeck setzt weniger auf private Spenden, sondern mehr auf Unternehmen. “Viele Unternehmen können sich gut mit dem identifizieren, was wir machen”, meint Wahnbaeck. Zum Beispiel ist ihnen die Branche vertraut, oder sie möchten generell Unternehmensgründungen in Afrika unterstützen.

So konnte Wahnbaeck den Sanitärhersteller Villeroy & Boch davon überzeugen, sich an Wash King in Ghana zu beteiligen. Das Unternehmen stellt Bio-Toiletten her und reduziert so die Fäkalien um 90 Prozent. Die festen Stoffe werden in Dünger umgewandelt. Oder die Schweizer Baugruppe HHM unterstützt Gjenge Makers, die in Kenia aus Plastikmüll günstiges Baumaterial herstellen.

Die afrikanischen Startups wählt Impacc in einem definierten Prozess aus: Jedes Jahr erfolgt eine Ausschreibung, an der sich zuletzt rund 200 Unternehmen beteiligt haben. Nach einer ersten Sichtung prüft ein panafrikanisches Panel von Experten, Investoren, Gründern und Akzeleratoren die Bewerber nach einer festgelegten Checkliste. Danach bleiben etwa 20 Unternehmen übrig, die über eine schriftliche Due Diligence geprüft werden. Die dann noch verbliebenen Unternehmen kommen eingehender auf den Prüfstand. “Am Ende bleiben vielleicht drei, vier oder fünf Unternehmen übrig, für die wir dann in unser Programm aufnehmen, vor Ort unterstützen und in Deutschland Gelder für Investitionen einwerben”, erzählt Wahnbaeck.

Bisher ist Impacc vor allem in Ostafrika und Ghana aktiv. Hauptsitz der afrikanischen Gesellschaft ist Nairobi. In diesem Jahr soll noch ein Büro in Tansania eröffnet werden. Im kommenden Jahr folgt eins in Äthiopien. Insgesamt zwölf Leute beschäftigt Impacc aktuell, eine Hälfte in Deutschland, die andere in Afrika. Knapp eine halbe Million Euro hat Impacc bisher in Afrika investieren können. Die Startups hätten im vergangenen Jahr knapp 1800 Jobs geschaffen, rechnet Wahnbaeck vor.

Eine überraschende Leistung, die Impacc bisher erreicht hat, ist zweifellos, dass es gelungen ist, für eine Finanzgesellschaft die Gemeinnützigkeit zu erhalten und den Status einer gemeinnützigen GmbH anerkannt zu bekommen. “Darin haben wir unglaublich viel pro bono Arbeit mit sehr erfahrenen Anwälten gesteckt”, sagt Wahnbaeck. “Als wir die Gemeinnützigkeit bekommen haben, haben wir dann unser Finanzamt gebeten, uns dies in Form einer verbindlichen Aussage zu bestätigen.” Auch das hat geklappt. Das Hauptargument von Impacc war, dass es dem Unternehmen eben nicht darum geht, eine Rendite zu erzielen, sondern möglichst viele Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen.

Die malische Übergangsregierung von General Assimi Goïta wird die für Februar 2024 angekündigten Präsidentschaftswahlen nicht wie geplant abhalten. Wegen “technischer Gründe” erfahre das Datum der Wahlen eine “kleine Verschiebung”, hieß es in einer Mitteilung der Regierung in Bamako am Montag. Ein neues Datum werde noch bekanntgegeben. Die Präsidentschaftswahlen, die Teil der Transition zur zivilen Ordnung sind, waren ursprünglich für den 4. Februar 2024 (1. Wahlgang) sowie für den 18. Februar 2024 (2. Wahlgang) angesetzt.

Die Putschregierung von Goïta hat sich kürzlich mit seinen Nachbarstaaten Burkina Faso und Niger, die inzwischen alle von Putschisten geführt werden, zu einem Militärbündnis zusammengeschlossen. Grundlage ist die Charta Liptako-Gourma, benannt nach der gemeinsamem Grenzregion, in der seit Jahren islamistische Terroristen Gewalt verüben. In dem Dokument vereinbaren die drei Sahelstaaten, gemeinsam gegen externe Angriffe, aber auch “Rebellionen” vorzugehen. “Jeder Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität eines oder mehrerer der Vertragsstaaten wird als Aggression gegen die übrigen Parteien verstanden.” Experten sehen die Gründung der sogenannten Allianz der Sahelstaaten weitgehend als Reaktion auf eine von der Ecowas angedrohte militärische Invasion in Niger nach dem Coup Ende Juli.

Frankreich hat unterdessen angekündigt, sein militärisches Personal vollkommen aus Niger abzuziehen. Das erklärte Präsident Emanuel Macron im französischen Fernsehen am Sonntagabend. “Wir beenden unsere militärische Zusammenarbeit mit den Autoritäten in Niger, denn sie wollen nicht mehr gegen den Terrorismus kämpfen”, so Macron. Auch der Botschafter werde nach Paris zurückkehren. Niger hatte dessen Abzug bereits seit Wochen vehement gefordert. Welche Auswirkungen der Abzug der Franzosen aus Niger auf den Abzug der Bundeswehr aus Mali zum Ende der UN-Mission Minusma hat, ist bisher nicht auszumachen. Eine kurzfristige Anfrage von Table.Media dazu blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. lcw

Trotz antifranzösischer Politik der Regierungen und Demonstrationen der Bevölkerung ist das einträgliche Minenbusiness in der Sahel-Region intakt: Laut Brancheninsidern in Mali und Burkina Faso hat die politische Haltung der jeweiligen Regierungen bisher keinen negativen Einfluss auf die Geschäfte. Alle Beteiligten wüssten sehr gut Politik und Wirtschaft zu unterscheiden. Die Forderung nach einer umfassenden politischen Unabhängigkeit von der Ex-Kolonialmacht Frankreich bedeute keinerlei Ressentiments gegen einzelne französische Bürgerinnen und Bürger.

Insbesondere der Abbau von Gold zählt in den drei Sahelstaaten zur wichtigsten Einnahmequelle der Staatskassen. Der Chefposten eines der größten Minenunternehmens im Sahel ist derzeit mit einem Franzosen besetzt: Sébastien de Montessus steht an der Spitze der kanadischen Gesellschaft Endeavour Mining.

Montessus war von 2002 bis 2012 beim französischen Staatsunternehmen Areva beschäftigt, das im Uranabbau in Niger aktiv ist und dessen Uranabbau mittlerweile auf das Staatsunternehmen Orano übergegangen ist. Der Franzose war dort in einen medial beachteten Skandal verwickelt, der in der lokalen Presse als “Uraniumgate” bekannt wurde. In Niger annullierte die neue Regierung von Putschgeneral Tiani vor wenigen Tagen rund 1000 Diplomatenpässe, darunter etwa zwei Dutzend für nicht-nigrische Inhaber. Einer von ihnen ist laut Medienberichten Montessus, der bereits in der Vergangenheit als Berater für die Regierung in Niamey tätig war.

Frankreich ist in den Sahelstaaten vor allem im logistischen Bereich rund um das Minenbusiness aktiv, insbesondere eine Tochtergesellschaft des französischen Großunternehmers Bolloré. lcw

Der deutsche Logistikriese DHL arbeitet gemeinsam mit dem südafrikanischen Petrochemiekonzern Sasol und dem Hamburger Wasserstoffunternehmen HH2E an der Ausweitung der Produktion von nachhaltigem Luftfahrtkraftstoff (sustainable aviation fuel oder SAF) in Deutschland. Dies teilte HH2E am Montag in einer Pressemitteilung mit.

Die Vereinbarung wurde am Rande der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg getroffen, auf der Bundeskanzler Olaf Scholz die Bedeutung des Ausbaus der SAF-Produktion für die Erreichung der EU-Klimaziele hervorhob.

Die Unternehmen wollen gemeinsame Produktionskapazitäten an einem geeigneten Standort in Ostdeutschland aufbauen. Dabei geht es um SAF auf Basis von grünem Wasserstoff (eSAF). Ziel der Unternehmen ist es, bis 2030 eine eSAF-Produktion in Deutschland zu verwirklichen. Geplant ist eine Produktion von mindestens 200.000 Tonnen pro Jahr, mit dem Potenzial, diese auf 500.000 Tonnen pro Jahr zu erhöhen.

Die DHL Group wird voraussichtlich ein bedeutender Abnehmer des durch das Gemeinschaftsprojekt produzierten Kraftstoffs sein. Der Flugzeughersteller Airbus beabsichtigt ebenfalls, dem Konsortium beizutreten und den produzierten Treibstoff zu verwenden, heißt es in der Erklärung.

Sasol, der weltweit größte Hersteller von Kraftstoffen und Chemikalien aus Kohle und Gas, ist führend bei Fischer-Tropsch-Technologie, die die Herstellung von eSAF ermöglicht. Das Unternehmen will seine Emissionen bis 2030 um 30 Prozent senken und hat bereits mit dem dänischen Dekarbonisierungskonzern Topsoe ein SAF-Joint-Venture vereinbart.

Die deutsche Initiative für Flugkraftstoffe aus regenerativen Energien (AIREG), die sich für die Verwendung nachhaltiger Flugkraftstoffe einsetzt, wird nächsten Monat zum ersten Mal an der Konferenz der Africa Energy Week in Kapstadt teilnehmen, um dort für SAF zu werben. ajs/rtr

Chinesische Kredite an afrikanische Staaten sind auf einem historischen Tiefstand. Dies geht aus einer Aktualisierung der Chinese Loans to Africa Database hervor, die das Global Development Policy Center der Boston University verwaltet. Für die Jahre 2021 und 2022 verzeichnete die Datenbank insgesamt 16 neue Kreditzusagen im Wert von 2,22 Milliarden Dollar von chinesischen Kreditgebern an staatliche Schuldner in Afrika.

Im Jahr 2021 wurden sieben Darlehen im Gesamtvolumen von 1,22 Milliarden Dollar und im Jahr 2022 neun Darlehen in Höhe von rund 994 Millionen Dollar unterzeichnet. Die Export-Import Bank of China war weiterhin der wichtigste chinesische Darlehensgeber in Afrika. Sie gewährte neun der 16 Darlehen mit einem Umfang von insgesamt 1,42 Milliarden Dollar, was 64 Prozent aller Darlehen in den Jahren 2021 und 2022 entspricht. Weitere Kreditgeber waren die Chinesische Entwicklungsbank, die Bank of China, die China National Aero-Technology Import and Export Corporation (CATIC) und die China Shipbuilding Trading Company (CSTC).

Zwischen 2021 und 2022 erhielten acht afrikanische Länder neue chinesische Kredite, darunter Angola, Uganda, Ghana, Ruanda und die DR Kongo. Die größten Darlehensempfänger waren die westafrikanischen Staaten Senegal, Benin und Elfenbeinküste. Die Zusammensetzung der Darlehensnehmer unterscheidet sich von den Vorjahren, in denen China vor allem Kredite an strategisch wichtige oder rohstoffreiche Länder im östlichen und südlichen Afrika vergab.

Die Sektoren, die in den Jahren 2021 und 2022 finanziert wurden, sind eine Mischung aus traditionellem chinesischem Engagement, etwa in den Bereichen Transport und Informations- und Kommunikationstechnologie, sowie neuen Engagements, etwa in den Bereichen Ausbildung und Umwelt.

Der Rückgang der chinesischen Kreditvergabe an Afrika ist Teil eines allgemeinen Wandels in der chinesischen Kreditvergabepolitik, der auf Chinas nationalen, globalen und regionalen Prioritäten sowie den Verschuldungsproblemen in Afrika beruht, schreiben die Autoren des Policy Briefs, der die Aktualisierung der Datenbank begleitet. Es sei wahrscheinlich, dass es sich bei dem scheinbaren Finanzierungsstopp nur um eine Pause handele. China, das seine Belt and Road Initiative grüner gestalten will, sei auf der Suche nach neuen Ansätzen für die Kreditvergabe in Übersee. Für die Zukunft erwarten die Autoren weniger Großdarlehen über 500 Millionen Dollar und mehr Kredite mit kleineren Beträgen unter 50 Millionen Dollar sowie mehr Darlehen mit sozialer und ökologischer Ausrichtung. ajs

Financial Times: Politische Krise erschüttert Senegals Image der Stabilität in einer unbeständigen Region. Ein Hungerstreik des Oppositionsführers, tödliche Proteste vor den hart umkämpften Präsidentschaftswahlen und eine Welle von Putschen in den Nachbarstaaten haben in dem Land, das traditionell als eine der stabilsten Demokratien Westafrikas gilt, eine volatile Atmosphäre geschaffen.

Foreign Policy: Warum alle Mauretanien hofieren. Die Nato, China, Russland sowie regionale Mächte wollen alle engere Beziehungen zum letzten stabilen der fünf Sahelstaaten aufbauen. Das westafrikanische Land verfügt über wichtige Energievorräte und eine strategisch wertvolle Lage.

Wall Street Journal: Wagners umkämpftes Reich in Afrika. Nach dem Tod von Wagner-Chef Prigoschin bemüht sich dessen junger Nachfolger in Bangui um den Erhalt des milliardenschweren Afrika-Geschäfts der Söldnertruppe.

The East African: Rutos Bilanz zur EAC-Integration ist zweideutig. Kenias Präsident Ruto spielt eine wichtige Rolle bei den Expansionsplänen für die East African Community (EAC). Doch seine nationale Wirtschaftspolitik wird innerhalb des regionalen Blocks kritisch beäugt.

Bloomberg: Kohlenstoffpreis sollte 20-mal höher sein, fordern die Kongos. Ein höherer Kohlenstoffpreis würde den Appetit auf Rohstoffabbau verringern und die Entwicklung in ärmeren Ländern, insbesondere in Afrika, ankurbeln, so die Präsidenten der DR Kongo und der Republik Kongo bei der UN-Vollversammlung.

New African: Regionale Wertschöpfung ist der Schlüssel zu Afrikas Wohlstand. Die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone (AfCFTA) bietet den Rahmen für den Aufbau stabiler regionaler Wertschöpfungsketten. Das befreit Afrika nicht nur von der Abhängigkeit von Industriegüterimporten, sondern schafft auch Arbeitsplätze, generiert Wohlstand und verbessert Fähigkeiten und Technologien.

African Business: Great Blue Wall erschließt das Potenzial der “Blue Economy”. Die Great Blue Wall Initiative, inspiriert von der Green Wall Initiative, wurde auf der COP26 im Jahr 2021 ins Leben gerufen. Sie zielt darauf ab, eine naturfreundliche afrikanische Küste zu schaffen, die den Naturverlust umkehrt und eine nachhaltige Entwicklung fördert.

The Intercept: US-Senator wegen Bestechung durch Ägypten angeklagt. Der Vorsitzende des einflussreichen Senate Foreign Relations Committe, Robert Menendez (Demokrat, New Jersey) ist wegen Bestechung angklagt. Er soll von Ägypten Bargeld angenommen haben, um Waffenverkäufe an das Land zu genehmigen.

Le Monde: Repression gegen EACOP-Gegner in Uganda. Kritiker der East African Crude Oil Pipeline, die der französische Konzern Total in Uganda und Tansania plant, sind in Kampala verhaftet worden. Die Pipeline ist zum Symbol für klimaschädliche Projekte geworden.

Das Momentum für ein panafrikanisches Freihandelsabkommen (AfCFTA) ist da. Davon zumindest ist Melaku Desta überzeugt. Seit gut einem Jahr ist er Koordinator des Zentrums für afrikanische Handelspolitik der UN-Wirtschaftskommission für Afrika UNECA in Addis Abeba. In seiner Position berät der gebürtige Äthiopier die AU, das AfCFTA-Sekretariat und die afrikanischen Regierungen bei der praktischen Umsetzung des Freihandelsabkommens.

Wer mit Melaku – in Äthiopien gibt es keine Nachnamen, sodass sich die Menschen stets mit ihrem Vornamen ansprechen – spricht, merkt schnell, dass er ein guter Verhandler ist – und ein Realist. Wir haben ihn am Rande einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin getroffen. “Es ist wichtig, das Ausmaß der Veränderungen zu erkennen, die wir mit dem AfCFTA in Afrika herbeiführen wollen.” Zwar würden sich die allgemeinen Verpflichtungen, Regeln und Vorschriften gut entwickeln, aber die Detailarbeit bei der Umsetzung dieser Vorschriften sei hochkomplex und brauche Zeit. “Es ist also Geduld angesagt”, sagt Melaku. “Schauen Sie sich das europäische Integrationsprojekt an. Es begann vor mehr als sieben Jahrzehnten mit sechs Ländern; jetzt sind es 27. In Afrika versuchen wir, dasselbe mit 54 Ländern auf einen Schlag.”

Bereits 2019 trat ein Abkommen zwischen fast allen afrikanischen Staaten in Kraft, das die Bildung einer afrikanischen Freihandelszone vorsah. Der Beginn der Umsetzung musste allerdings aufgrund der Coronapandemie auf Januar 2021 verschoben werden. Mittlerweile haben alle afrikanischen Länder außer Eritrea das Abkommen unterzeichnet, 47 Länder haben es ratifiziert. Dennoch ist der Weg noch weit, meint Desta: “Es sind beträchtliche Investitionen in institutionelle Reformen und Gesetzesreformen erforderlich. In einigen Fällen müssen sogar neue Institutionen geschaffen werden. Das ist selbst unter den besten Umständen ein kostspieliges Unterfangen – teuer in Bezug auf politisches Kapital, Zeit und Ressourcen.” Dennoch ist Desta überzeugt, dass Afrika auf einem richtigen Weg ist.

Melaku, der auch die britische Staatsbürgerschaft angenommen hat, arbeitete vor seiner Tätigkeit für die UN rund dreißig Jahre in Wissenschaft und Lehre. Zu den Stationen des gelernten Juristen zählte neben der University of Dundee in Schottland zuletzt auch die Leicester De Montfort University, wo Desta bis 2015 einen Lehrstuhl für internationales Wirtschaftsrecht innehatte. “Irgendwann dachte ich, ich möchte vor Ort mit politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten und Regierungen dabei unterstützen, einige meiner Ideen in umsetzbare Politik zu verwandeln”, so Melaku.

Bevor Melaku die Koordination des African Trade Policy Centre bei der UNECA im vergangenen Jahr übernahm, arbeitete er bereits seit März 2015 als führender Berater bei UNECA zunächst in der Abteilung für Kapazitätsentwicklung und anschließend im Bereich regionale Integration und Handel. Als Berater war der Handelspolitiker zudem auf Empfehlung der UNECA rund zwei Jahre für den African Peer Review Mechanism (APRM) tätig. Der Mechanismus ist ein Werkzeug der Afrikanischen Union, zur qualitativen Beurteilung der Regierungsführung in afrikanischen Staaten.

Der Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Kontinents spielt eine wichtige Rolle für Melaku: “Die derzeitige Nachfrage nach Afrikas grünen Ressourcen ist eine einzigartige Gelegenheit, in Afrika etwas zu bewegen, und wir müssen sie nutzen.” Dabei dürften die afrikanischen Länder nicht noch einmal Opfer ihrer Rohstoffe werden, so wie früher. “Die Ressourcen eines Landes müssen in erster Linie zum Nutzen der eigenen Bevölkerung eingesetzt werden. Auf diese Weise sind viele der heutigen fortgeschrittenen Volkswirtschaften dorthin gelangt, wo sie heute stehen”, sagt der Ökonom. In Afrika sei das Gegenteil der Fall gewesen. “Afrikas natürliche und menschliche Ressourcen waren eine Quelle des Elends – von der Sklaverei bis zur kolonialen und neokolonialen Ausbeutung.”

Deshalb denkt Melaku bereits voraus: “Das Freihandelsabkommen kann nur eine Übergangsphase sein, auf dem Weg zur Integration Afrikas. Dieser Zug ist in Bewegung.” Wie könnte eine afrikanische Zollunion aussehen? Und was kommt danach? Melaku arbeitet bereits an möglichen Konzepten. David Renke

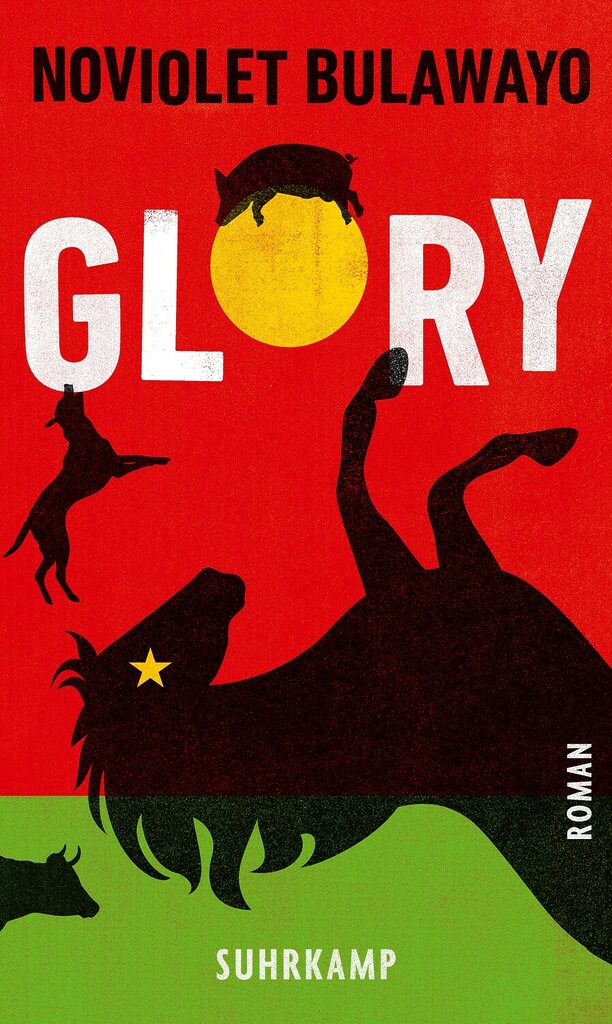

Die Tiere Jidadas verehren das Alte Pferd, ihren Vater der Nation, hat er sie doch einst vom Joch des Kolonialismus befreit. Aber die Tiere Jidadas fürchten das Alte Pferd auch, denn er beherrscht sie seitdem mit eiserner Hand. Als sich abzeichnet, dass die Tage des alten Präsidenten gezählt sind, macht sich unter den Tieren der Nation Hoffnung auf eine bessere Zukunft breit. Mithilfe des Militärs übernimmt der Vizepräsident die Macht, doch das zunächst überglückliche Volk wird schnell enttäuscht: Das neue Regime bringt kaum Veränderung.

In einer Sprache, die singt und tanzt und springt und schreit wie ihre tierischen Protagonisten, erzählt die in den USA lebende Autorin NoViolet Bulawayo die jüngste Geschichte ihres Geburtslandes Simbabwe in satirischer Fabelform. Inspiriert durch den unerwarteten Sturz von Robert Mugabe durch einen Staatsstreich im November 2017, zeigt Bulawayos kühner, lebhaft imaginierter Roman ein Land, das implodiert. Trotz der expliziten historischen Bezüge verleiht Bulawayo ihrem Buch eine Bedeutung, die über Simbabwe hinausgeht, und etwas über das postkoloniale Afrika im Allgemeinen aussagen soll. So greift das Buch auch viele aktuelle Motive auf, die anderswo auf dem Kontinent relevant sind: etwa die wachsende Kluft der Entfremdung zwischen den alten Eliten und der jungen Bevölkerung, die anhaltend große Bedeutung ethnischer und religiöser Zugehörigkeiten sowie die verzweifelte Sehnsucht nach Veränderung, mit der sich viele nur noch an das Militär zu wenden wissen.

Bulawayos zweiter Roman “Glory” erzählt von Unterdrückung, von Zensur, manipulierten Wahlen, Verrat und Plünderung. Von wirtschaftlichem Ruin und falschen Versprechungen. Von bitterem Stammesdenken. Von Völkermord und Massakern, von Exil und Rückkehr. Nichtsdestotrotz endet “Glory” mit einer hoffnungsvollen Note: Es zeigt einen Weg auf, den das wahre Land noch vor sich hat. ajs

NoViolet Bulawayo: Glory. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2023, 457 Seiten, 25 Euro (E-Book 21,99 Euro).