heute erscheint der Africa.Table erstmals auch an einem Freitag. Künftig werden wir Sie jede Woche zwei Mal mit den wichtigsten News, Analysen und Berichten aus Afrika und über Afrika versorgen, jeden Dienstag und jeden Freitag.

Im vergangenen November sorgte Volkswagen-Markenchef Thomas Schäfer beim Besuch in Südafrika für Wirbel, als er den Standort heftig kritisierte. All der Probleme Südafrikas zum Trotz plant Volkswagen neue Investitionen in sein Werk am Kap. Mit der Produktion eines neuen Modells für den Globalen Süden will der Konzern den afrikanischen Automarkt erobern. Dabei bietet sich auch die einmalige Chance, die chinesische Konkurrenz zu stellen, wie Afrika-Chefin Martina Biene im Interview verrät.

Großes Potenzial wird Afrika auch immer wieder beim Thema Arbeitskräfte zugeschrieben. Indes verschärft sich der Fachkräftemangel in Deutschland weiter: Zehntausende Ausbildungsplätze bleiben jedes Jahr unbesetzt. Die AHK in Accra versucht, mit einem neuen Programm afrikanische Auszubildende für deutsche Unternehmen zu gewinnen. Lucia Weiß hat sich die Initiative vor Ort angeschaut.

Im südlichen Afrika ist das Wasser knapp, denn seit Wochen herrscht in der Region Dürre. In Johannesburg ist die Lage besonders kritisch. Die auf einer Wasserscheide gelegene Metropole importiert einen Großteil ihres Wassers aus dem Kleinstaat Lesotho. Doch dort kommt es zu Verzögerungen beim Leitungsausbau, wie Andreas Sieren berichtet.

Außerdem stellen wir Ihnen Antoine de Saint-Affrique vor, einen Top-Manager unter Druck. In seinem Konzern Danone, dem größten Molkereibetrieb der Welt, herrscht Ernüchterung ob der gering ausfallenden Rendite im Afrika-Geschäft. Obwohl Danone auf dem Kontinent vertreten ist wie nur wenige andere Nahrungsmittelkonzerne, musste das Unternehmen dort schwere Rückschläge hinnehmen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Volkswagen hat vor kurzem Investitionen von etwa 200 Millionen Euro in das südafrikanische Werk Kariega angekündigt – und das, obwohl VW-Marken-CEO Thomas Schäfer die wirtschaftliche Lage am Kap für bedenklich hält. Warum setzt Ihr Konzern gerade jetzt auf Südafrika?

Sie spielen sicher auf Herrn Schäfers Südafrikabesuch im November an. Er warnte damals – wie ich es übrigens auch ständig tue -, dass das Land immer investitionsunfreundlicher wird. Das wurde von den Medien aufgegriffen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich das Gerücht, Volkswagen wolle Südafrika verlassen. Aber das war nie unsere Absicht. Im Gegenteil, es geht uns darum, die südafrikanische Regierung wachzurütteln, damit Volkswagen weiterhin im Land bleiben kann. Die angekündigte Investition ist also auch als Motivation für die Regierung zu verstehen, wichtige Reformen voranzutreiben.

Wie schwer leidet VW denn unter der Wirtschaftskrise am Kap?

Nun, da die Stromversorgung nicht verlässlich ist, müssen wir Generatoren anmieten, um die Produktion zu sichern. Das kostet uns rund 130 Millionen Rand (6,5 Mio. Euro; Anm. d. Red.), zuzüglich 1,6 Millionen Rand pro Tag (rund 80.000 Euro) für Diesel. Dieses Geld hätten wir sonst ausgeben können, um eine Schule zu bauen oder weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Hinzu kommen extreme Herausforderungen in der Logistik. In den Häfen, besonders in Durban, kommt es zu langen Verzögerungen, die sich indirekt auch auf uns auswirken. Die Inlandslogistik, speziell die Züge, um Autos in den Norden zu transportieren, ist derzeit völlig dysfunktional. Das müssen wir alles mit Trucks machen, was wiederum mehr kostet und mehr CO₂ verursacht.

Im Mai wird in Südafrika gewählt. Der ANC wird wohl zum ersten Mal seine absolute Mehrheit verlieren. Erwarten Sie sich von den Wahlen eine Wende?

Ich persönlich glaube, eine Koalitionsregierung könnte das Land positiv aufrütteln und voranbringen. Ich hoffe nur, dass das politische Feld nicht allzu sehr zersplittert. Eine Koalition aus sechs Parteien, die erst einmal ein halbes Jahr braucht, um eine Regierung zu bilden, würde das Land nur noch mehr lähmen.

Ich gehe jedenfalls davon aus, dass die Lage nicht schlimmer wird – zumindest mit Blick auf die Schwierigkeiten von VW: Energie und Logistik. Dazu führen wir sehr gute Gespräche auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass unser Engagement in Südafrika an gewisse Erwartungen geknüpft ist.

Gehen wir mal davon aus, Ihre Erwartungen werden erfüllt. Worauf zielen die neuen Investitionen in Südafrika ab?

Das Werk Kariega hat derzeit eine Marktkapazität von 171.000 Fahrzeugen pro Jahr. Die ist mit den Modellen, die wir hier bauen, dem Polo und dem Polo Vivo, gut ausgeschöpft. Im Juli beginnt in Spanien das einzige andere Polo-Werk die Umrüstung zur Elektromobilität. Ab dann wird allein unser Standort die ganze Welt beliefern. Mithilfe der Investitionen wird das Werk zukunftssicher gemacht.

Viel wichtiger noch ist aber das neue SUV-Modell auf Polo-Basis, dessen Produktion wir in Südafrika und Brasilien planen. Das Volumen produzierter Polo-Fahrzeuge geht nämlich zurück. Das liegt zum einen am zunehmenden Alter des Modells und zum anderen an den europäischen Abgasnormen. Mit dem neuen SUV sichern wir hier vor Ort die Produktionskapazität und die damit verbundenen 4.000 Arbeitsplätze.

Was ist so besonders an dem neuen Modell?

Es fängt schon beim Design an. Das Modell wurde in Brasilien entworfen und wird auch die Geschmäcker hier treffen, denke ich. Es sieht anders aus als unsere Fahrzeuge für den europäischen Markt – aber ohne die Volkswagen-DNA zu verraten. Das Design wird gegen Jahresende vorgestellt. Dann werden wir auch die Öffentlichkeit einladen, uns bei der Suche nach einem Namen für das neue Modell zu unterstützen.

Es orientiert sich am Stil der kleinen SUVs, die derzeit überall auf der Welt stark nachgefragt sind. Das bedeutet kleinere Außenmaße als unser Modell T-Cross. Und auch preislich soll das neue Modell weit unter dem T-Cross liegen.

Mit dem noch namenlosen Modell unterstreicht Volkswagen aber vor allem seine Afrikastrategie. Wir wollen ein Auto für den afrikanischen Markt anbieten, für alle, die nicht nach europäischen Standards bauen. Ein kostengünstiges Fahrzeug, das für die Menschen im globalen Süden erschwinglich ist.

Welche weiteren Pläne verfolgt Volkswagen in Afrika?

Wir setzen darauf, im Rahmen der Afrikanischen Freihandelszone von Südafrika aus in den Rest des Kontinents zu exportieren. Da muss natürlich muss noch viel passieren: Es muss Automotive Policies geben, Afrika muss den Gebrauchtwagen-Grauimport regeln, wir müssen Möglichkeiten der Fahrzeugfinanzierung etablieren und so weiter. Aber für uns ist das sozusagen ein erster Versuch, tatsächlich nach ganz Afrika zu exportieren.

Außerdem wollen wir weitere Standorte auf dem Kontinent aufbauen. In Ghana betreiben wir bereits ein Montagewerk, das langfristig zu einem Produktionsstandort werden soll. Für das von einem Partner betriebene Montagewerk in Kenia gilt das Gleiche. Im November habe ich ein MoU mit Ägypten unterschrieben. Auch dort wollen wir montieren. Gerade Ghana und Ägypten machen gute Fortschritte bei der Schaffung eines politischen Rahmens für die Autoindustrie.

Auf dem globalen Automobilmarkt setzen chinesische Hersteller deutsche Marken wie Volkswagen immer stärker unter Druck. Wie gehen Sie mit der wachsenden Konkurrenz um?

Afrika ist die Arena, in der wir uns gegen die Chinesen behaupten können. Wir haben hier eine einmalige Chance. Wenn wir jetzt anfangen, uns zu bewegen, bin ich relativ sicher, dass wir wieder eine große Rolle spielen können. Dafür mache ich mich auch innerhalb des Unternehmens stark.

Ich bin froh, dass wir eine progressive Afrikastrategie verfolgen und uns auf die Entwicklungen der nächsten Jahre vorbereiten: Freihandelsabkommen, rasantes Wirtschaftswachstum in vielen afrikanischen Staaten, Bevölkerungswachstum plus der damit einhergehenden Verjüngung der Bevölkerung und dem jetzt schon hohen Mobilitätsbedarf, der sich in den nächsten zehn Jahren noch mal steigern wird. Afrika ist die Last Frontier im Automarkt, und VW ist auf gutem Wege, diese zu erschließen.

Martina Biene ist Vorsitzende und Geschäftsführerin der Volkswagen Group Africa mit Sitz in Kariega in der südafrikanischen Provinz Ostkap. Sie begann ihre Karriere bei Volkswagen im Jahr 2001. Ihre jetzige Position hat sie seit 2022 inne.

Zehntausende Ausbildungsplätze können in Deutschland jedes Jahr nicht besetzt werden. Für die Zukunft heißt das: Der ohnehin schon große Mangel an Fachkräften wird sich durch den fehlenden Nachwuchs noch verschärfen. Die AHK in Ghana bietet deutschen Unternehmen deswegen an, für sie nach geeigneten Kandidaten zu suchen und setzt dabei auf eine langfristige Perspektive für beide Seiten.

“Wir haben da letztes Jahr angefangen. Die Ursprungsmotivation war, dass wir uns hier intern im Team die Frage gestellt haben: In Deutschland, liest man mehr und mehr darüber, dass Fachkräfte gesucht werden bei deutschen Unternehmen, was können wir dazu beitragen, um das etwas zu lindern?”, sagt Burkhardt Hellemann in Accra im Gespräch mit Table.Briefings. Er hat als Leiter der Delegation der Deutschen Wirtschaft die Idee mit seinem Team umgesetzt und ist nach drei Jahren bei der AHK Ghana ab sofort für die AHK in der Türkei tätig.

Drei aufeinander aufbauende Stufen gibt es für das Programm “Azubis aus Ghana nach Deutschland”. In einer ersten Phase geht es um die Stellenausschreibung für das Unternehmen und die Auswahl der Kandidaten. Ist das Online-Vorstellungsgespräch gut verlaufen, startet in der zweiten Phase die Vorbereitung für Deutschland. Dazu zählt ein Deutschkurs bis zum Sprachniveau B2 und interkulturelles Training. Ist der Sprachkurs bestanden und das Unternehmen zufrieden, kommt im Idealfall die Unterschrift unter einen Ausbildungsvertrag. In der dritten Phase begleitet die AHK die Ausreise in Ghana und über einen Partner das Ankommen im ersten halben Jahr in Deutschland. Etwa 4.500 Euro kosten alle Pakete zusammen für das Unternehmen. Gebucht und bezahlt wird stufenweise.

Bei der AHK in Ghana melden bisher vor allem kleinere Unternehmen ihr Interesse an, wie Hellemann berichtet. “Das sind hauptsächlich Unternehmen aus dem Mittelstand, häufig technische. Die, die über die normalen Jobbörsen anzeigen und eben keine jungen Leute mehr finden oder junge Leute finden, die in Deutschland aber leider nicht so motiviert sind.”

Auf deutscher Seite sei eine Menge Vertrauensarbeit zu leisten, sagt Hellemann. “Die Reputation Afrikas ist vielleicht nicht die allerbeste. Man stellt sich vielleicht doch eher ein niedrigeres Bildungsniveau vor, und da sind schon einige Hürden zu überspringen.”

Die erste AHK-Kohorte von 20 jungen Leuten aus Ghana soll im August/September nach Deutschland ausreisen. Hellemann ist zuversichtlich, dass das nur der Anfang ist. An guten Bewerbern aus Ghana mangele es nicht. Wichtig ist der AHK, dass sie schon ein Studium oder Arbeitserfahrung in dem gesuchten Bereich haben. Die GIZ arbeitet seit mehreren Jahren auch mit der Regierung in Ghana zusammen, um das Ausbildungssystem besser und näher am Arbeitsmarkt aufzustellen.

Die Kunden der AHK sind die Unternehmen. Interessierte junge Leute aus Ghana haben den Vorteil, dass sie bei Erfolg einem vorstrukturierten Prozess folgen. Das unterscheidet den Ansatz der AHK von anderen Angeboten in Ghana. Allerdings müssen sich die Bewerber auch finanziell engagieren: Transport zum Teil von außerhalb Accras und Verpflegung bezahlen, während des Deutschkurses nach Accra ziehen und auf sämtliches Einkommen in dieser Zeit verzichten. Das ist in Ghana nicht einfach: Das Land zählt laut Weltbank zu den lower-middle-income countries und steckt zusätzlich in einer Schuldenkrise mit hoher Inflation.

“Das ist schon zum Teil, ja, hart. Aber unser Ansatz folgt auch so ein bisschen diesem guten alten deutschen Sprichwort: Was nichts kostet, das ist auch nichts”, meint Hellemann.

Wer in Deutschland eine Ausbildung machen oder arbeiten will, kann sich auch an das von der GIZ geleitete “Ghanaisch-Europäische Zentrum für Jobs, Migration und Entwicklung (GEC)” in Accra wenden. Dort werden junge Menschen zwar individuell und kostenfrei beraten, müssen aber alles selbst organisieren.

Die AHK versucht bei der Auswahl, die zum Teil hohen Erwartungen von vorneherein mit der Realität abzugleichen. Noch vor dem Bewerbungsgespräch mit dem suchenden deutschen Unternehmen – dieses Mal ist es ein baden-württembergischer Mittelständler, der Wasserkraftwerke baut – steht ein ganzer Tag Assessment Center in der AHK an. Neben Fachwissen über das deutsche Ausbildungssystem, Politik und Alltag in Deutschland präsentieren die Bewerber ihre Sicht auf Deutschland.

Bismarck Ashiagbenu von der AHK leitet das Assessment Center. Er war selbst mehrfach auf Reisen in Deutschland und spricht auch Deutsch. “Die größte Herausforderung ist die Sprache. Ansonsten denke ich, dass die jungen Leute aus Ghana sehr talentiert sind. Sie sind offen, in Deutschland zu leben und zu arbeiten, sobald deutsche Unternehmen ihnen Vertrauen schenken und sie ausbilden.”

Einer der drei Bewerber hat einen Bachelor-Abschluss als Ingenieur und wartet als Mechaniker Fahrzeuge in einer Goldmine. Der 23-jährige Kwame ist aus der Bergbaustadt Ayanfuri angereist. Der Bus brauche mindestens acht Stunden für die rund 300 Kilometer lange Strecke nach Accra, sagt er im Gespräch mit Table.Briefings. Er begeistere sich für die ökologische Einstellung in Deutschland, sichtbar zum Beispiel an der Mülltrennung und dem Recycling. Kwames Bedenken: “Die Deutschen sind bekannt dafür, eher zurückhaltend zu sein.” Kwame ist schon zum zweiten Mal im Assessment Center und hofft, dass er diese Mal ein deutsches Unternehmen von sich überzeugen kann.

Das Wasser für das Wirtschaftszentrum Johannesburg kommt zum Großteil aus den mehrere Hundert Kilometer entfernten Bergen des Nachbarstaates Lesotho. Südafrika hat fast so viele Einwohner wie Frankreich, aber nur ein Viertel des Wassers pro Kopf zur Verfügung. Johannesburg, das seine Existenz Goldfunden verdankt, gilt als die größte Metropole der Welt, die nicht an einem Meer oder Fluss gebaut wurde. Die Stadt liegt mitten in der Provinz Gauteng im Hochland Südafrikas auf einer Wasserscheide. Kleinere Ströme fließen entweder in den Norden oder den Süden ab. Es gibt kaum eigenes Wasser für die Wirtschaft und die Bevölkerung.

In Lesotho wurde daher 1998 die erste Phase des Lesotho Highlands Water Project (LHWP) fertigstellt, um langfristig die Versorgung von Johannesburg und dem Umland zu gewährleisten. Schon in den 1950er-Jahren gab es die Idee, einen Damm in Lesotho zu bauen. Kernstück ist die Katse-Talsperre, die mit 185 Metern bis zum Bau der Tekeze-Talsperre in Äthiopien im Jahr 2009 die höchste Talsperre in Afrika war. Das LHWP wurde für jährlich 1,27 Milliarden Kubikmeter Wasser entwickelt. Damit ließen sich etwa 508.000 Swimmingpools mit 50 Metern Länge befüllen. Johannesburg und das Umland beziehen 60 Prozent seines Wassers aus Lesotho, was fast einem Drittel der Bevölkerung, mehr als 20 Millionen Menschen, des Landes entspricht. Südafrika zahlt für das Wasser jährlich rund 80 Millionen Dollar an Lesotho. Diese Einnahmen machen rund zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes des Kleinstaates mit 2,3 Millionen Einwohnern aus.

Jetzt sollen wichtige Wartungen und Reparaturen im Hauptwassertunnel, in dem das Wasser nach Südafrika gelangt, von Oktober an für sechs Monate durchgeführt werden. Dazu muss der 37 Kilometer lange Tunnel geleert werden, damit Techniker und Ingenieure die stahlverkleideten Tunnelwände inspizieren und reparieren können. Für Johannesburg und das Umland könnte das noch weniger Wasser bedeuten, das ohnehin schon knapp ist. Auch die von kommerziellen Großfarmen geprägte Provinz Free State, die zwischen Johannesburg und Lesotho liegt, ist Nutznießer des Wassers aus Lesotho. Und die zweite Phase des LHWP, die mehr Wasser aus dem Königreich Lesotho bringen soll, ist um Jahre verzögert.

In Südafrika herrscht derzeit Wassernotstand, da sich die Wasserversorgungsinfrastruktur landesweit in einem miserablen Zustand befindet. Die Hälfte des Landes hat kein sauberes Trinkwasser. Außerdem: Fast 50 Prozent des Wassers geht im Schnitt verloren, davon allein 40,8 Prozent aufgrund von Lecks in den Rohren. Die Hafenstadt Durban ist Spitzenreiter mit 58 Prozent. In Johannesburg sind es 48,2 Prozent. Hamburg, das zwei Millionen Menschen mit Wasser versorgen muss, kommt mit weniger als fünf Prozent aus.

In Südafrikas Metropolen werden bis zu 70 Prozent des Wassers des Landes konsumiert. Rohrbrüche haben kürzlich in manchen Stadtvierteln von Johannesburg die Wasserversorgung für mehrere Wochen lahmgelegt. Bei Reparaturen der Rohre ist es nicht ungewöhnlich, dass es einige Tage kein Wasser gibt. Probleme mit der Versorgung von Wasser brachte auch die monatelang anhaltende Dürre, unter der das wasserarme Südafrika seit Monaten leidet. Die Routinewartungsarbeiten in Lesotho sollen so geplant werden, dass Auswirkungen auf die Wassersicherheit in Johannesburg gering bleiben. “Die Dämme sind derzeit recht voll”, sagt Livhuwani Mabuda vom Ministerium für Wasser, mahnt aber, mit Wasser sparsam umzugehen. “Wir können es uns nicht leisten, Wasser zu verlieren.”

Stärker ins Gewicht fällt die Verzögerung bei der Umsetzung der zweiten Phase des Lesotho Highlands Water Project, das die Wasserversorgung fast verdoppeln wird, aber frühestens 2029 fertiggestellt werden kann. Schon jetzt entnimmt die Provinz Gauteng 20 Prozent mehr Wasser aus dem System als vorgesehen. Bis zum Abschluss der Lesotho-Erweiterung “ist das Angebot an Wasser sehr knapp”, sagte Sean Phillips, Generaldirektor des Ministeriums für Wasser, Ende März.

Seit 2005 wird an der zweiten Phase geplant, die zwei Milliarden US-Dollar kosten wird. Finanziert wird sie vor allem von der Brics-Entwicklungsbank und der Afrikanischen Entwicklungsbank. Nach einer Machbarkeitsstudie wurde eine Vereinbarung zwischen Lesotho und Südafrika im August 2011 unterzeichnet. Die beiden Länder vergaben den Bauauftrag an ein Konsortium aus Frankreich, Südafrika, Großbritannien, zu dem auch die deutsche Ed Züblin AG gehört. Bis zum Baubeginn dauerte es fast noch einmal drei Jahre. Dann bremste die Covid-Pandemie den Bau des Haupttunnels aus. Mittlerweile ist das Projekt aufgrund einer Vielzahl von Verzögerungen um neun Jahre verspätet. Eingreifen von Seiten der Politik hat ebenfalls dazu beigetragen. Während diesen neun Jahren ist die Bevölkerung der Provinz Gauteng um 25 Prozent gestiegen, das zur Verfügung stehende Wasser ist jedoch gleichgeblieben.

Schon jetzt behelfen sich Unternehmen und Bewohner in Johannesburg mit tiefen Brunnen, um ununterbrochen Wasser zu haben. Diese Brunnen entziehen den Böden jedoch wichtiges Grundwasser. Südafrikaner sind auch nicht für Wassersparen bekannt. Mit 237 Litern ist der Pro-Kopf-Verbrauch wesentlich höher als der globale Durchschnitt. Dieser liegt bei 173 Litern. Langfristig wird das Land nicht um einen sorgfältigeren Umgang mit Wasser herumkommen und wird gleichzeitig die marode Infrastruktur instandsetzen müssen.

Die AHK in Ghana bekommt eine neue Leitung, wie Table.Briefings exklusiv erfuhr: Vom 1. August an steht Dr. Michael Blank an der Spitze der Delegation der Deutschen Wirtschaft in Accra.

Blank hatte bisher die Geschäftsführung des Senior Experten Service (SES) in Bonn inne. Mit seiner neuen Aufgabe kehrt er zu seinem alten Arbeitgeber, dem DIHK-AHK-IHK-Verbund, zurück. Gleichzeitig übernimmt er auch seinen letzten Posten dort: Blank leitete die AHK in Ghana bereits bis 2021.

Der bisherige Leiter der Delegation der Deutschen Wirtschaft, Burkhardt Hellemann, ist zum 1. Mai zur AHK in der Türkei gewechselt. Hellemann stand seit April 2021 an der Spitze der AHK in Ghana, zuvor war er in dem Land für die Konrad-Adenauer-Stiftung tätig. In der Übergangszeit übernimmt Wladimir Nikitenko die Geschäfte in Accra. lcw

Das Haushaltsbudget des BMZ im kommenden Jahr droht nach Informationen von Table.Briefings auf 9,9 Milliarden Euro zu schrumpfen. Im laufenden Jahr steht dem Ministerium noch ein Etat von 11,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Wo genau gekürzt werden soll, will das Ministerium bisher nicht bekanntgeben.

Die KfW jedenfalls bereitet sich schon auf eine Kürzung der Mittel der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) vor. Die Förderbank des Bundes werde versuchen, diese auf zwei Feldern auszugleichen, sagte Christiane Laibach, Vorstandsmitglied der KfW und zuständig für internationale Finanzierungen, am Donnerstag in Frankfurt.

Zum einen werde sie versuchen, andere Förderbanken, beispielsweise die Weltbank, bei EZ-Projekten stärker einzubinden. Zum andern aber werde die KfW verstärkt private Kapitalgeber an EZ-Projekten beteiligen. “Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass wir einen Teil des Risikos übernehmen”, sagte Laibach weiter. Schon heute übernehme die KfW in Finanzierungen immer wieder die first loss tranche, sodass private Kapitalgeber erst dann von eventuellen Verlusten getroffen werden, wenn diese erste Tranche aufgebraucht ist.

Die KfW hat laut Laibach im vergangenen Jahr EZ-Zusagen von 11 Milliarden Euro getätigt. “Davon stammen schon heute mehr als 50 Prozent der Mittel nicht aus dem Staatshaushalt”, sagte Laibach weiter. 60 Prozent aller Zusagen im vergangenen Jahr seien in den Bereichen Umwelt und Klima getätigt worden. Die über die KfW getätigten Zusagen seien nicht allein Kredite. “Zuschüsse bleiben für die Unterstützung von fragilen Staaten, die Armutsbekämpfung und den Erhalt der Biodiversität von großer Bedeutung”, sagte Laibach weiter.

Zuletzt hatte Entwicklungsministerin Svenja Schulze vor einer weiteren Kürzung des BMZ-Haushalts gewarnt. Deutschlands Wohlstand würde auch über die Vernetzung mit dem Ausland gesichert, betonte Schulze zuletzt in einem Interview mit dem Stern.

Bereits in den vergangenen beiden Haushaltsrunden musste das BMZ empfindliche Budgetkürzungen verkraften. 2023 lag der Etat noch bei 12,2 Milliarden Euro. 2021 und 2022 standen dem BMZ 12,4 beziehungsweise 12,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Allerdings standen dem Ministerium in den vergangenen Jahren jeweils rund 1,5 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie der finanziellen Bewältigung der Folgen des Ukrainekriegs zur Verfügung. Vor den akuten Krisenjahren hingegen lag der Etat des BMZ 2019 noch bei 10,2 Milliarden Euro. dre/hlr

Die Verhandlungen über ein Migrationsabkommen zwischen Kenia und Deutschland sind nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums weit fortgeschritten. Joachim Stamp, der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, wird demnach im Mai zu weiteren Verhandlungen nach Kenia reisen. Geplant ist es, ein entsprechendes Migrationsabkommen in den kommenden Monaten abzuschließen. Weitere Details gab das Ministerium zunächst nicht bekannt und verwies auf die Vertraulichkeit der Verhandlungen. Sowohl Kanzler Olaf Scholz als auch Außenministerin Annalena Baerbock machten jedoch bei ihren Besuchen in Kenia in diesem und im vergangenen Jahr deutlich, dass die Anwerbung von Fachkräften ein zentraler Bestandteil des Abkommens sein soll.

Neben Kenia zieht die Bundesregierung auch ein Migrationsabkommen mit Ghana in Betracht. Die Verhandlungen stünden jedoch noch am Anfang, teilte der Ministeriumssprecher auf Nachfrage von Table.Briefings mit. Mitte März sei Stamp für erste Sondierungsgespräche nach Ghana gereist. Bei den Gesprächen wurde demnach die “Vertiefung der Zusammenarbeit” verabredet. Mit Kenia hatte es die ersten Sondierungsgespräche bereits im September 2023 gegeben.

Bereits Ende Januar hatte die Bundesregierung eine Migrationspartnerschaft mit Marokko vereinbart, um illegale Migration zu verhindern. Neben den drei afrikanischen Ländern gibt es Gespräche mit Moldau, Usbekistan, Kirgisistan, Kolumbien und den Philippinen. Mit Georgien gibt es ebenfalls bereits ein unterzeichnetes Abkommen. dre

Die Londoner Börse hat zunächst positiv darauf reagiert, dass der britische Konsumgüterkonzern PZ Cussons seine Afrika-Aktivitäten verkaufen will. Nach dem jüngsten Wirtschaftsabschwung auf dem Kontinent stehe auch das Nigeria-Geschäft, der größte Markt von PZ Cussons, zum Verkauf, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Kurs der Aktie stieg in den laufenden Woche um 9,7 Prozent. Die Titel von PZ Cussons Nigeria, die an der Börse Lagos gelistet sind, aber nur wenig gehandelt werden, verteuerten sich in den vergangenen drei Monaten um rund 14 Prozent.

Der Konzernumsatz von PZ Cussons ging im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 23,7 Prozent zurück, was die Unternehmensführung vor allem auf die Abwertung der nigerianischen Währung zurückführt. In ganz Afrika gingen die Einnahmen trotz der ergriffenen Gegenmaßnahmen, einschließlich einer Erhöhung der Produktpreise, um die Hälfte zurück.

Angesichts des schwierigen Marktumfelds auf dem Kontinent prüft der Vorstand des Unternehmens strategische Optionen, “um Risiken zu reduzieren und den Shareholder-Value zu maximieren”, hieß es in einer Mitteilung. Eine davon ist ein vollständiger Verkauf des Afrika-Geschäfts. “Es ist nichts ausgeschlossen”, ließ sich CEO Jonathan Myers zitieren.

Der geplante Rückzug ist deshalb pikant, weil PZ Cussons seine historischen Wurzeln in Afrika hat. Das Unternehmen wurde 1884 unter der Firma Paterson Zochonis in Sierra Leone gegründet und expandierte bald darauf nach Nigeria. Das Unternehmen stellt Hygiene-, Baby- und Kosmetikprodukte her. Diese sind in Afrika vor allem unter der Marke Imperial Leather bekannt. hlr

Die M23-Rebellen im Osten der DR Kongo haben eigenen Angaben zufolge nach tagelangen Kämpfen die Kontrolle über die wichtige Bergbaustadt Rubaya übernommen. Dies teilte ein M23-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters mit. In den Minen um Rubaya wird vor allem das für die Produktion von Smartphones wichtige Mineral Coltan abgebaut. Der Sprecher der kongolesischen Armee für die Operationen gegen M23 sagte Reuters, er könne nicht bestätigen, dass die Rebellen die Stadt eingenommen hätten. Die Armee überprüfe derzeit, ob die Stadt in die Hände der M23-Miliz gefallen ist oder nicht.

M23 hat seit Beginn der aktuellen Offensive bereits zweimal für einige Tage die Kontrolle über Rubaya übernommen. Zuvor befand sich die Stadt unter der Kontrolle einer regierungsfreundlichen Miliz, die als Wazalendo bekannt ist. Im Dezember hatten die Vereinten Nationen erklärt, dass bewaffnete Wazalendo-Gruppen Standorte innerhalb der wichtigsten Abbaugebiete kontrollierten und damit die Lieferkette für Zinn, Tantal und Wolfram gefährdeten.

Bei den Konflikten im Ostkongo geht es auch um die Kontrolle des illegalen Handels mit Zinn und Gold sowie mit Coltan und Tantal. Die Mineralien werden im Kongo abgebaut, bevor sie über die Nachbarländer Ruanda, Uganda und Burundi ins Ausland geschmuggelt und auf den Weltmarkt gebracht werden. Die kongolesische Regierung sowie Vertreter der Vereinten Nationen und westlicher Staaten beschuldigen Ruanda die M23 zu unterstützen. In mehreren Berichten legte die UN entsprechende Beweise vor. Ruanda streitet eine Unterstützung vehement ab.

Die kongolesische Regierung befindet sich derzeit zudem in einem Rechtsstreit mit dem kalifornischen Technologiekonzern Apple. Die Anwälte des Landes werfen Apple vor, illegal exportierte Mineralien aus dem Kriegsgebiet im Ostkongo in seinen Geräten zu verwenden. Apple teilte mit, das Unternehmen habe keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass Schmelzer oder Raffinerien in seiner Lieferkette bewaffnete Gruppen im Kongo oder einem angrenzenden Land finanzierten oder begünstigten. ajs/rtr

Al Jazeera: Die versteckten Kosten des EU-Ruanda-Abkommens. Im Zuge der grünen Transformation der Wirtschaft hat die Europäische Union mit Ruanda ein Abkommen über die Versorgung mit wertvollen Mineralien, die für den Bau sauberer Technologien wie Solarzellen und Elektrofahrzeuge benötigt werden, unterzeichnet. Doch Ruanda exportiert mehr als es abbaut. Riesige Mengen an Mineralien wie Coltan und Gold werden aus dem vom Krieg verwüsteten Nachbarland DR Kongo geschmuggelt und in Ruanda auf den Weltmarkt gebracht.

Bloomberg: CMB erwartet 3,5 Milliarden Dollar Investitionen in namibischen Grünen Wasserstoff. Das belgische Schifffahrtsunternehmen Cie Maritime Belge (CMB) plant, die erste Phase seines namibischen Wasserstoff- und Ammoniakprojekts noch in diesem Jahr zu eröffnen. Das Projekt in Walvis Bay wird voraussichtlich die erste in Betrieb befindliche Anlage für grünen Wasserstoff in Namibia sein und soll Treibstoff für CMB-Schiffe produzieren.

Financial Times: Enorme Lieferengpässe belasten den Kakaomarkt. Die Preise der aktivsten Terminkontrakte in New York und London für die Lieferung im Laufe dieses Monats sind innerhalb von zwei Tagen um mehr als 25 Prozent eingebrochen. Damit ist der Preis um mehr als 3.000 Dollar pro Tonne höher als bei einem Vertrag zur Lieferung in einem Jahr. Die heftigen Schwankungen sind ein Zeichen für die Volatilität und den Stress des Marktes nach aufeinanderfolgenden schlechten Ernten in der Elfenbeinküste und in Ghana, die rund zwei Drittel des weltweiten Kakaos liefern.

Le Monde: Elfenbeinküste will Wiederaufforstung mit Emissionshandel finanzieren. Um seine Wälder wieder aufzuforsten, bereitet sich die Elfenbeinküste auf Privatisierungen vor: Ein Wald in Haut-Sassandra im Westen des Landes sollte der erste sein, für den eine Konzession für 50 Jahre vergeben wird. Die technischen und finanziellen Betreiber des Projekts sind das ivorische Unternehmen Agro-Map und das französische Adryada. Das Land hat seit 1960 fast 80 Prozent seines Baumbestandes verloren.

Business Insider: Wie Patrice Motsepe Südafrikas Energiekrise lösen will. GoSolr, ein vom südafrikanischen Milliardär Patrice Motsepe unterstütztes Unternehmen, will zehn Milliarden Rand (537 Millionen Dollar) in ein Leasingprogramm für Solarpaneele und Batterien für Haushalte im Land investieren. Der Konzern will seine Erzeugungskapazität in den nächsten vier Jahren von derzeit 70 auf etwa 500 Megawatt erhöhen. Das Unternehmen ist das größte seiner Art in Südafrika und ist eines von mehreren, die von den Stromausfällen und den steigenden Strompreisen profitieren, die das Land seit 2008 plagen.

Seit drei Jahren steht Antoine de Saint-Affrique an der Spitze von Danone, dem größten Molkereikonzern der Welt dank eines Umsatzes von 27,6 Milliarden Euro. Unter de Saint-Affriques Vorgänger Emmanuel Faber war die Zuversicht groß, dass Afrika einen nennenswerten Beitrag zum Erfolg des Konzerns leisten könne. Heute herrscht Ernüchterung über das Afrika-Geschäft.

Saint-Affrique steht unter dem Druck von Investoren, die eine höhere Rendite einfordern. Danone kommt auf einen Gewinn von nur 2,2 Milliarden Euro. Die Rendite liegt bei mageren 3,65 Prozent. Das ist viel zu wenig, um im Konzert der Erfolgreichen mitspielen zu können.

Es wird auch kaum besser werden. Für das laufende Jahr stellt Saint-Affrique eine Umsatzsteigerung von nur drei bis fünf Prozent in Aussicht. Mit solchen Zahlen erarbeitet sich der Manager keine Bonuspunkte bei den Investoren. In den USA, dem größten Markt von Danone, musste er im Januar die beiden Einheiten Horizon Organic und Wallaby an einen Private-Equity-Fonds verkaufen. Das dürfte nicht genügen.

Im März 2022 kündigte Saint-Affrique ein Programm zur Überprüfung des Portfolios und der Rotation von Vermögenswerten an. Am Ende solcher Programme stehen meist Verkäufe. Ob Saint-Affrique auch Einheiten in Afrika opfern wird, ist noch nicht bekannt. Doch klar ist auch: Anders als sein Vorgänger Faber es in Aussicht gestellt hatte, trägt Afrika nicht zu einem stärkeren Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns bei. Damit wird Saint-Affrique sich über kurz oder lang die Frage stellen müssen, wie lange noch er an Afrika festhalten will oder ob er bereit ist, noch einmal kräftig zu investieren.

Der Danone-Boss hat bisher nichts über seine Absichten verlauten lassen. Interviews gibt er ohnehin so gut wie nie, und Berührungspunkte zu Afrika gibt sein Werdegang nicht her. Ende 1964 wurde er im schicken Pariser Vorort Boulogne-Billancourt geboren. Er entstammt dem Adel des Ersten Empires. Sein Vorfahr Louis Bernard wurde 1807 in den Stand eines Baron Bernard de Saint-Affrique erhoben. Antoine de Saint-Affrique, wie sich der Danone-Boss kurz nennt, studierte an der renommierten Business School Essec und wurde anschließend Marine-Offizier der Reserve. An seinen Militärdienst schloss er die Harvard Business School an.

Seine berufliche Karriere begann im Zahnpasta-Geschäft von Unilever und führte ihn dann in die Senf-Abteilung von Danone. Nach drei Jahren kehrte er zu Unilever zurück, wo er sich auf der Karriereleiter auf diversen Posten in Europa nach oben arbeitete. 2015 folgte die Berufung an die Spitze von Barry Callebaut, dem europäischen Marktführer für Schokolade.

In den Jahren zwischen 2010 und Saint-Affriques Amtsantritt 2021 sind Danone spektakuläre Geschäfte in Afrika gelungen. Allein von 2012 bis 2016 hatte der Konzern mehr als eine Milliarde Euro in den Kontinent investiert. Heute ist Danone in Afrika vertreten wie nur wenige Nahrungsmittelkonzerne:

Doch die Liste der Rückschläge ist noch länger:

Faber hatte versprochen, dass aus Afrika ein wesentlicher Beitrag zu Umsatz und Gewinn kommen werde. Davon ist unter Antoine de Saint-Affrique keine Rede mehr. Im aktuellen Geschäftsbericht weist der Konzern den Umsatz in Afrika nicht aus. Unter den Höhepunkten des Jahres 2023 hat der Konzern Afrika nur ein Mal genannt: In Marokko wurde in vier Joghurt-Rezepten der Zuckergehalt gesenkt. Christian von Hiller

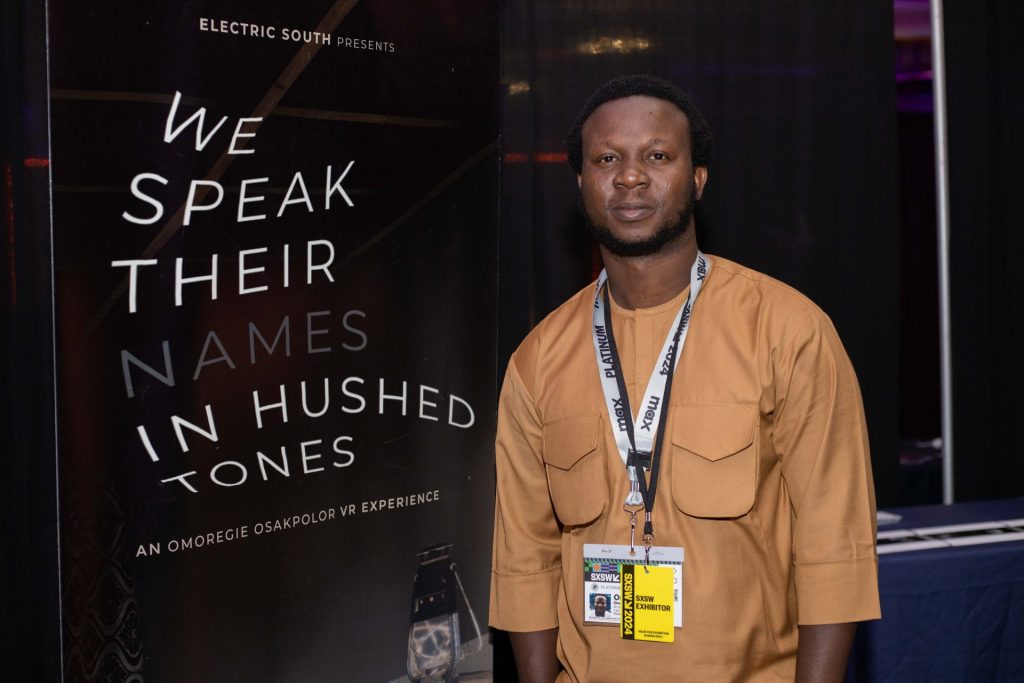

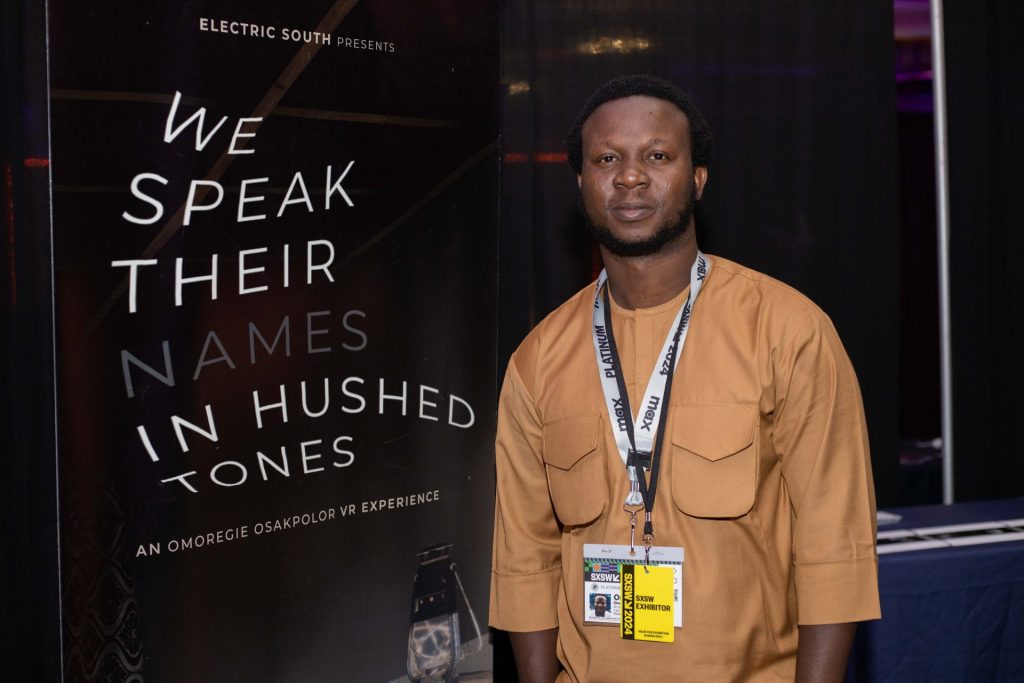

“Seit mehreren Jahren schon ist Edo State quasi zu einem Synonym geworden für irreguläre Migration in Nigeria“, sagt der Fotograf Omoregie Osakpolor. Viele, vor allem junge Menschen machen sich auf den Weg Richtung Europa oder woandershin, nicht wenige sehen und hören ihre Familien nie wieder, etliche ertrinken im Mittelmeer bei der Überfahrt in Booten.

“We speak their names in hushed tones” – auf Deutsch etwa: “Wir sagen ihre Namen im Flüsterton” – heißt die jüngste Arbeit von Osakpolor. Dort beschäftigt sich der 33-Jährige mit denen, die zurückbleiben: Den Ehefrauen, Männern, Kindern, Vätern, Müttern, Schwestern, Kindern und Cousins, den Freundinnen und Bekannten – die geeint werden durch die Abwesenheit derer, die Nigeria verlassen haben auf der Suche nach einem besseren Leben. Osakpolor hat zwischen 2016 und 2018 selbst drei Cousins verloren, deren Verbleib bis heute nicht geklärt werden konnte.

“Bei Familientreffen sprechen wir ihre Namen nicht aus, weil wir Angst haben, die Wunden wieder aufzureißen, die die Familienmitglieder in ihren Herzen mit sich tragen”, so Osakpolor. Drei Jahre hat der Fotograf Osakpolor, der sich als Autodidakten beschreibt, an dem Projekt gearbeitet. Die Ausstellung ist multimedial angelegt: Fotos, Virtual Reality, Originalaufnahmen mit Hinterbliebenen und ein Schiffscontainer sollen die anwesende Abwesenheit der Migranten spürbar werden lassen. Die Ford-Stiftung und andere Partner haben die Arbeit unterstützt.

Gezeigt wurden Teile des Projekts etwa in Austin, Texas, sowie in Tunesien auf dem Filmfestival. Derzeit sucht Osakpolor, der auch ein Semester an der Filmhochschule in Ludwigsburg studiert hat, nach einem Ort, wo er seine zweite große Soloausstellung mit allen ihren Teilen zeigen kann. lcw

heute erscheint der Africa.Table erstmals auch an einem Freitag. Künftig werden wir Sie jede Woche zwei Mal mit den wichtigsten News, Analysen und Berichten aus Afrika und über Afrika versorgen, jeden Dienstag und jeden Freitag.

Im vergangenen November sorgte Volkswagen-Markenchef Thomas Schäfer beim Besuch in Südafrika für Wirbel, als er den Standort heftig kritisierte. All der Probleme Südafrikas zum Trotz plant Volkswagen neue Investitionen in sein Werk am Kap. Mit der Produktion eines neuen Modells für den Globalen Süden will der Konzern den afrikanischen Automarkt erobern. Dabei bietet sich auch die einmalige Chance, die chinesische Konkurrenz zu stellen, wie Afrika-Chefin Martina Biene im Interview verrät.

Großes Potenzial wird Afrika auch immer wieder beim Thema Arbeitskräfte zugeschrieben. Indes verschärft sich der Fachkräftemangel in Deutschland weiter: Zehntausende Ausbildungsplätze bleiben jedes Jahr unbesetzt. Die AHK in Accra versucht, mit einem neuen Programm afrikanische Auszubildende für deutsche Unternehmen zu gewinnen. Lucia Weiß hat sich die Initiative vor Ort angeschaut.

Im südlichen Afrika ist das Wasser knapp, denn seit Wochen herrscht in der Region Dürre. In Johannesburg ist die Lage besonders kritisch. Die auf einer Wasserscheide gelegene Metropole importiert einen Großteil ihres Wassers aus dem Kleinstaat Lesotho. Doch dort kommt es zu Verzögerungen beim Leitungsausbau, wie Andreas Sieren berichtet.

Außerdem stellen wir Ihnen Antoine de Saint-Affrique vor, einen Top-Manager unter Druck. In seinem Konzern Danone, dem größten Molkereibetrieb der Welt, herrscht Ernüchterung ob der gering ausfallenden Rendite im Afrika-Geschäft. Obwohl Danone auf dem Kontinent vertreten ist wie nur wenige andere Nahrungsmittelkonzerne, musste das Unternehmen dort schwere Rückschläge hinnehmen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Volkswagen hat vor kurzem Investitionen von etwa 200 Millionen Euro in das südafrikanische Werk Kariega angekündigt – und das, obwohl VW-Marken-CEO Thomas Schäfer die wirtschaftliche Lage am Kap für bedenklich hält. Warum setzt Ihr Konzern gerade jetzt auf Südafrika?

Sie spielen sicher auf Herrn Schäfers Südafrikabesuch im November an. Er warnte damals – wie ich es übrigens auch ständig tue -, dass das Land immer investitionsunfreundlicher wird. Das wurde von den Medien aufgegriffen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich das Gerücht, Volkswagen wolle Südafrika verlassen. Aber das war nie unsere Absicht. Im Gegenteil, es geht uns darum, die südafrikanische Regierung wachzurütteln, damit Volkswagen weiterhin im Land bleiben kann. Die angekündigte Investition ist also auch als Motivation für die Regierung zu verstehen, wichtige Reformen voranzutreiben.

Wie schwer leidet VW denn unter der Wirtschaftskrise am Kap?

Nun, da die Stromversorgung nicht verlässlich ist, müssen wir Generatoren anmieten, um die Produktion zu sichern. Das kostet uns rund 130 Millionen Rand (6,5 Mio. Euro; Anm. d. Red.), zuzüglich 1,6 Millionen Rand pro Tag (rund 80.000 Euro) für Diesel. Dieses Geld hätten wir sonst ausgeben können, um eine Schule zu bauen oder weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Hinzu kommen extreme Herausforderungen in der Logistik. In den Häfen, besonders in Durban, kommt es zu langen Verzögerungen, die sich indirekt auch auf uns auswirken. Die Inlandslogistik, speziell die Züge, um Autos in den Norden zu transportieren, ist derzeit völlig dysfunktional. Das müssen wir alles mit Trucks machen, was wiederum mehr kostet und mehr CO₂ verursacht.

Im Mai wird in Südafrika gewählt. Der ANC wird wohl zum ersten Mal seine absolute Mehrheit verlieren. Erwarten Sie sich von den Wahlen eine Wende?

Ich persönlich glaube, eine Koalitionsregierung könnte das Land positiv aufrütteln und voranbringen. Ich hoffe nur, dass das politische Feld nicht allzu sehr zersplittert. Eine Koalition aus sechs Parteien, die erst einmal ein halbes Jahr braucht, um eine Regierung zu bilden, würde das Land nur noch mehr lähmen.

Ich gehe jedenfalls davon aus, dass die Lage nicht schlimmer wird – zumindest mit Blick auf die Schwierigkeiten von VW: Energie und Logistik. Dazu führen wir sehr gute Gespräche auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass unser Engagement in Südafrika an gewisse Erwartungen geknüpft ist.

Gehen wir mal davon aus, Ihre Erwartungen werden erfüllt. Worauf zielen die neuen Investitionen in Südafrika ab?

Das Werk Kariega hat derzeit eine Marktkapazität von 171.000 Fahrzeugen pro Jahr. Die ist mit den Modellen, die wir hier bauen, dem Polo und dem Polo Vivo, gut ausgeschöpft. Im Juli beginnt in Spanien das einzige andere Polo-Werk die Umrüstung zur Elektromobilität. Ab dann wird allein unser Standort die ganze Welt beliefern. Mithilfe der Investitionen wird das Werk zukunftssicher gemacht.

Viel wichtiger noch ist aber das neue SUV-Modell auf Polo-Basis, dessen Produktion wir in Südafrika und Brasilien planen. Das Volumen produzierter Polo-Fahrzeuge geht nämlich zurück. Das liegt zum einen am zunehmenden Alter des Modells und zum anderen an den europäischen Abgasnormen. Mit dem neuen SUV sichern wir hier vor Ort die Produktionskapazität und die damit verbundenen 4.000 Arbeitsplätze.

Was ist so besonders an dem neuen Modell?

Es fängt schon beim Design an. Das Modell wurde in Brasilien entworfen und wird auch die Geschmäcker hier treffen, denke ich. Es sieht anders aus als unsere Fahrzeuge für den europäischen Markt – aber ohne die Volkswagen-DNA zu verraten. Das Design wird gegen Jahresende vorgestellt. Dann werden wir auch die Öffentlichkeit einladen, uns bei der Suche nach einem Namen für das neue Modell zu unterstützen.

Es orientiert sich am Stil der kleinen SUVs, die derzeit überall auf der Welt stark nachgefragt sind. Das bedeutet kleinere Außenmaße als unser Modell T-Cross. Und auch preislich soll das neue Modell weit unter dem T-Cross liegen.

Mit dem noch namenlosen Modell unterstreicht Volkswagen aber vor allem seine Afrikastrategie. Wir wollen ein Auto für den afrikanischen Markt anbieten, für alle, die nicht nach europäischen Standards bauen. Ein kostengünstiges Fahrzeug, das für die Menschen im globalen Süden erschwinglich ist.

Welche weiteren Pläne verfolgt Volkswagen in Afrika?

Wir setzen darauf, im Rahmen der Afrikanischen Freihandelszone von Südafrika aus in den Rest des Kontinents zu exportieren. Da muss natürlich muss noch viel passieren: Es muss Automotive Policies geben, Afrika muss den Gebrauchtwagen-Grauimport regeln, wir müssen Möglichkeiten der Fahrzeugfinanzierung etablieren und so weiter. Aber für uns ist das sozusagen ein erster Versuch, tatsächlich nach ganz Afrika zu exportieren.

Außerdem wollen wir weitere Standorte auf dem Kontinent aufbauen. In Ghana betreiben wir bereits ein Montagewerk, das langfristig zu einem Produktionsstandort werden soll. Für das von einem Partner betriebene Montagewerk in Kenia gilt das Gleiche. Im November habe ich ein MoU mit Ägypten unterschrieben. Auch dort wollen wir montieren. Gerade Ghana und Ägypten machen gute Fortschritte bei der Schaffung eines politischen Rahmens für die Autoindustrie.

Auf dem globalen Automobilmarkt setzen chinesische Hersteller deutsche Marken wie Volkswagen immer stärker unter Druck. Wie gehen Sie mit der wachsenden Konkurrenz um?

Afrika ist die Arena, in der wir uns gegen die Chinesen behaupten können. Wir haben hier eine einmalige Chance. Wenn wir jetzt anfangen, uns zu bewegen, bin ich relativ sicher, dass wir wieder eine große Rolle spielen können. Dafür mache ich mich auch innerhalb des Unternehmens stark.

Ich bin froh, dass wir eine progressive Afrikastrategie verfolgen und uns auf die Entwicklungen der nächsten Jahre vorbereiten: Freihandelsabkommen, rasantes Wirtschaftswachstum in vielen afrikanischen Staaten, Bevölkerungswachstum plus der damit einhergehenden Verjüngung der Bevölkerung und dem jetzt schon hohen Mobilitätsbedarf, der sich in den nächsten zehn Jahren noch mal steigern wird. Afrika ist die Last Frontier im Automarkt, und VW ist auf gutem Wege, diese zu erschließen.

Martina Biene ist Vorsitzende und Geschäftsführerin der Volkswagen Group Africa mit Sitz in Kariega in der südafrikanischen Provinz Ostkap. Sie begann ihre Karriere bei Volkswagen im Jahr 2001. Ihre jetzige Position hat sie seit 2022 inne.

Zehntausende Ausbildungsplätze können in Deutschland jedes Jahr nicht besetzt werden. Für die Zukunft heißt das: Der ohnehin schon große Mangel an Fachkräften wird sich durch den fehlenden Nachwuchs noch verschärfen. Die AHK in Ghana bietet deutschen Unternehmen deswegen an, für sie nach geeigneten Kandidaten zu suchen und setzt dabei auf eine langfristige Perspektive für beide Seiten.

“Wir haben da letztes Jahr angefangen. Die Ursprungsmotivation war, dass wir uns hier intern im Team die Frage gestellt haben: In Deutschland, liest man mehr und mehr darüber, dass Fachkräfte gesucht werden bei deutschen Unternehmen, was können wir dazu beitragen, um das etwas zu lindern?”, sagt Burkhardt Hellemann in Accra im Gespräch mit Table.Briefings. Er hat als Leiter der Delegation der Deutschen Wirtschaft die Idee mit seinem Team umgesetzt und ist nach drei Jahren bei der AHK Ghana ab sofort für die AHK in der Türkei tätig.

Drei aufeinander aufbauende Stufen gibt es für das Programm “Azubis aus Ghana nach Deutschland”. In einer ersten Phase geht es um die Stellenausschreibung für das Unternehmen und die Auswahl der Kandidaten. Ist das Online-Vorstellungsgespräch gut verlaufen, startet in der zweiten Phase die Vorbereitung für Deutschland. Dazu zählt ein Deutschkurs bis zum Sprachniveau B2 und interkulturelles Training. Ist der Sprachkurs bestanden und das Unternehmen zufrieden, kommt im Idealfall die Unterschrift unter einen Ausbildungsvertrag. In der dritten Phase begleitet die AHK die Ausreise in Ghana und über einen Partner das Ankommen im ersten halben Jahr in Deutschland. Etwa 4.500 Euro kosten alle Pakete zusammen für das Unternehmen. Gebucht und bezahlt wird stufenweise.

Bei der AHK in Ghana melden bisher vor allem kleinere Unternehmen ihr Interesse an, wie Hellemann berichtet. “Das sind hauptsächlich Unternehmen aus dem Mittelstand, häufig technische. Die, die über die normalen Jobbörsen anzeigen und eben keine jungen Leute mehr finden oder junge Leute finden, die in Deutschland aber leider nicht so motiviert sind.”

Auf deutscher Seite sei eine Menge Vertrauensarbeit zu leisten, sagt Hellemann. “Die Reputation Afrikas ist vielleicht nicht die allerbeste. Man stellt sich vielleicht doch eher ein niedrigeres Bildungsniveau vor, und da sind schon einige Hürden zu überspringen.”

Die erste AHK-Kohorte von 20 jungen Leuten aus Ghana soll im August/September nach Deutschland ausreisen. Hellemann ist zuversichtlich, dass das nur der Anfang ist. An guten Bewerbern aus Ghana mangele es nicht. Wichtig ist der AHK, dass sie schon ein Studium oder Arbeitserfahrung in dem gesuchten Bereich haben. Die GIZ arbeitet seit mehreren Jahren auch mit der Regierung in Ghana zusammen, um das Ausbildungssystem besser und näher am Arbeitsmarkt aufzustellen.

Die Kunden der AHK sind die Unternehmen. Interessierte junge Leute aus Ghana haben den Vorteil, dass sie bei Erfolg einem vorstrukturierten Prozess folgen. Das unterscheidet den Ansatz der AHK von anderen Angeboten in Ghana. Allerdings müssen sich die Bewerber auch finanziell engagieren: Transport zum Teil von außerhalb Accras und Verpflegung bezahlen, während des Deutschkurses nach Accra ziehen und auf sämtliches Einkommen in dieser Zeit verzichten. Das ist in Ghana nicht einfach: Das Land zählt laut Weltbank zu den lower-middle-income countries und steckt zusätzlich in einer Schuldenkrise mit hoher Inflation.

“Das ist schon zum Teil, ja, hart. Aber unser Ansatz folgt auch so ein bisschen diesem guten alten deutschen Sprichwort: Was nichts kostet, das ist auch nichts”, meint Hellemann.

Wer in Deutschland eine Ausbildung machen oder arbeiten will, kann sich auch an das von der GIZ geleitete “Ghanaisch-Europäische Zentrum für Jobs, Migration und Entwicklung (GEC)” in Accra wenden. Dort werden junge Menschen zwar individuell und kostenfrei beraten, müssen aber alles selbst organisieren.

Die AHK versucht bei der Auswahl, die zum Teil hohen Erwartungen von vorneherein mit der Realität abzugleichen. Noch vor dem Bewerbungsgespräch mit dem suchenden deutschen Unternehmen – dieses Mal ist es ein baden-württembergischer Mittelständler, der Wasserkraftwerke baut – steht ein ganzer Tag Assessment Center in der AHK an. Neben Fachwissen über das deutsche Ausbildungssystem, Politik und Alltag in Deutschland präsentieren die Bewerber ihre Sicht auf Deutschland.

Bismarck Ashiagbenu von der AHK leitet das Assessment Center. Er war selbst mehrfach auf Reisen in Deutschland und spricht auch Deutsch. “Die größte Herausforderung ist die Sprache. Ansonsten denke ich, dass die jungen Leute aus Ghana sehr talentiert sind. Sie sind offen, in Deutschland zu leben und zu arbeiten, sobald deutsche Unternehmen ihnen Vertrauen schenken und sie ausbilden.”

Einer der drei Bewerber hat einen Bachelor-Abschluss als Ingenieur und wartet als Mechaniker Fahrzeuge in einer Goldmine. Der 23-jährige Kwame ist aus der Bergbaustadt Ayanfuri angereist. Der Bus brauche mindestens acht Stunden für die rund 300 Kilometer lange Strecke nach Accra, sagt er im Gespräch mit Table.Briefings. Er begeistere sich für die ökologische Einstellung in Deutschland, sichtbar zum Beispiel an der Mülltrennung und dem Recycling. Kwames Bedenken: “Die Deutschen sind bekannt dafür, eher zurückhaltend zu sein.” Kwame ist schon zum zweiten Mal im Assessment Center und hofft, dass er diese Mal ein deutsches Unternehmen von sich überzeugen kann.

Das Wasser für das Wirtschaftszentrum Johannesburg kommt zum Großteil aus den mehrere Hundert Kilometer entfernten Bergen des Nachbarstaates Lesotho. Südafrika hat fast so viele Einwohner wie Frankreich, aber nur ein Viertel des Wassers pro Kopf zur Verfügung. Johannesburg, das seine Existenz Goldfunden verdankt, gilt als die größte Metropole der Welt, die nicht an einem Meer oder Fluss gebaut wurde. Die Stadt liegt mitten in der Provinz Gauteng im Hochland Südafrikas auf einer Wasserscheide. Kleinere Ströme fließen entweder in den Norden oder den Süden ab. Es gibt kaum eigenes Wasser für die Wirtschaft und die Bevölkerung.

In Lesotho wurde daher 1998 die erste Phase des Lesotho Highlands Water Project (LHWP) fertigstellt, um langfristig die Versorgung von Johannesburg und dem Umland zu gewährleisten. Schon in den 1950er-Jahren gab es die Idee, einen Damm in Lesotho zu bauen. Kernstück ist die Katse-Talsperre, die mit 185 Metern bis zum Bau der Tekeze-Talsperre in Äthiopien im Jahr 2009 die höchste Talsperre in Afrika war. Das LHWP wurde für jährlich 1,27 Milliarden Kubikmeter Wasser entwickelt. Damit ließen sich etwa 508.000 Swimmingpools mit 50 Metern Länge befüllen. Johannesburg und das Umland beziehen 60 Prozent seines Wassers aus Lesotho, was fast einem Drittel der Bevölkerung, mehr als 20 Millionen Menschen, des Landes entspricht. Südafrika zahlt für das Wasser jährlich rund 80 Millionen Dollar an Lesotho. Diese Einnahmen machen rund zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes des Kleinstaates mit 2,3 Millionen Einwohnern aus.

Jetzt sollen wichtige Wartungen und Reparaturen im Hauptwassertunnel, in dem das Wasser nach Südafrika gelangt, von Oktober an für sechs Monate durchgeführt werden. Dazu muss der 37 Kilometer lange Tunnel geleert werden, damit Techniker und Ingenieure die stahlverkleideten Tunnelwände inspizieren und reparieren können. Für Johannesburg und das Umland könnte das noch weniger Wasser bedeuten, das ohnehin schon knapp ist. Auch die von kommerziellen Großfarmen geprägte Provinz Free State, die zwischen Johannesburg und Lesotho liegt, ist Nutznießer des Wassers aus Lesotho. Und die zweite Phase des LHWP, die mehr Wasser aus dem Königreich Lesotho bringen soll, ist um Jahre verzögert.

In Südafrika herrscht derzeit Wassernotstand, da sich die Wasserversorgungsinfrastruktur landesweit in einem miserablen Zustand befindet. Die Hälfte des Landes hat kein sauberes Trinkwasser. Außerdem: Fast 50 Prozent des Wassers geht im Schnitt verloren, davon allein 40,8 Prozent aufgrund von Lecks in den Rohren. Die Hafenstadt Durban ist Spitzenreiter mit 58 Prozent. In Johannesburg sind es 48,2 Prozent. Hamburg, das zwei Millionen Menschen mit Wasser versorgen muss, kommt mit weniger als fünf Prozent aus.

In Südafrikas Metropolen werden bis zu 70 Prozent des Wassers des Landes konsumiert. Rohrbrüche haben kürzlich in manchen Stadtvierteln von Johannesburg die Wasserversorgung für mehrere Wochen lahmgelegt. Bei Reparaturen der Rohre ist es nicht ungewöhnlich, dass es einige Tage kein Wasser gibt. Probleme mit der Versorgung von Wasser brachte auch die monatelang anhaltende Dürre, unter der das wasserarme Südafrika seit Monaten leidet. Die Routinewartungsarbeiten in Lesotho sollen so geplant werden, dass Auswirkungen auf die Wassersicherheit in Johannesburg gering bleiben. “Die Dämme sind derzeit recht voll”, sagt Livhuwani Mabuda vom Ministerium für Wasser, mahnt aber, mit Wasser sparsam umzugehen. “Wir können es uns nicht leisten, Wasser zu verlieren.”

Stärker ins Gewicht fällt die Verzögerung bei der Umsetzung der zweiten Phase des Lesotho Highlands Water Project, das die Wasserversorgung fast verdoppeln wird, aber frühestens 2029 fertiggestellt werden kann. Schon jetzt entnimmt die Provinz Gauteng 20 Prozent mehr Wasser aus dem System als vorgesehen. Bis zum Abschluss der Lesotho-Erweiterung “ist das Angebot an Wasser sehr knapp”, sagte Sean Phillips, Generaldirektor des Ministeriums für Wasser, Ende März.

Seit 2005 wird an der zweiten Phase geplant, die zwei Milliarden US-Dollar kosten wird. Finanziert wird sie vor allem von der Brics-Entwicklungsbank und der Afrikanischen Entwicklungsbank. Nach einer Machbarkeitsstudie wurde eine Vereinbarung zwischen Lesotho und Südafrika im August 2011 unterzeichnet. Die beiden Länder vergaben den Bauauftrag an ein Konsortium aus Frankreich, Südafrika, Großbritannien, zu dem auch die deutsche Ed Züblin AG gehört. Bis zum Baubeginn dauerte es fast noch einmal drei Jahre. Dann bremste die Covid-Pandemie den Bau des Haupttunnels aus. Mittlerweile ist das Projekt aufgrund einer Vielzahl von Verzögerungen um neun Jahre verspätet. Eingreifen von Seiten der Politik hat ebenfalls dazu beigetragen. Während diesen neun Jahren ist die Bevölkerung der Provinz Gauteng um 25 Prozent gestiegen, das zur Verfügung stehende Wasser ist jedoch gleichgeblieben.

Schon jetzt behelfen sich Unternehmen und Bewohner in Johannesburg mit tiefen Brunnen, um ununterbrochen Wasser zu haben. Diese Brunnen entziehen den Böden jedoch wichtiges Grundwasser. Südafrikaner sind auch nicht für Wassersparen bekannt. Mit 237 Litern ist der Pro-Kopf-Verbrauch wesentlich höher als der globale Durchschnitt. Dieser liegt bei 173 Litern. Langfristig wird das Land nicht um einen sorgfältigeren Umgang mit Wasser herumkommen und wird gleichzeitig die marode Infrastruktur instandsetzen müssen.

Die AHK in Ghana bekommt eine neue Leitung, wie Table.Briefings exklusiv erfuhr: Vom 1. August an steht Dr. Michael Blank an der Spitze der Delegation der Deutschen Wirtschaft in Accra.

Blank hatte bisher die Geschäftsführung des Senior Experten Service (SES) in Bonn inne. Mit seiner neuen Aufgabe kehrt er zu seinem alten Arbeitgeber, dem DIHK-AHK-IHK-Verbund, zurück. Gleichzeitig übernimmt er auch seinen letzten Posten dort: Blank leitete die AHK in Ghana bereits bis 2021.

Der bisherige Leiter der Delegation der Deutschen Wirtschaft, Burkhardt Hellemann, ist zum 1. Mai zur AHK in der Türkei gewechselt. Hellemann stand seit April 2021 an der Spitze der AHK in Ghana, zuvor war er in dem Land für die Konrad-Adenauer-Stiftung tätig. In der Übergangszeit übernimmt Wladimir Nikitenko die Geschäfte in Accra. lcw

Das Haushaltsbudget des BMZ im kommenden Jahr droht nach Informationen von Table.Briefings auf 9,9 Milliarden Euro zu schrumpfen. Im laufenden Jahr steht dem Ministerium noch ein Etat von 11,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Wo genau gekürzt werden soll, will das Ministerium bisher nicht bekanntgeben.

Die KfW jedenfalls bereitet sich schon auf eine Kürzung der Mittel der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) vor. Die Förderbank des Bundes werde versuchen, diese auf zwei Feldern auszugleichen, sagte Christiane Laibach, Vorstandsmitglied der KfW und zuständig für internationale Finanzierungen, am Donnerstag in Frankfurt.

Zum einen werde sie versuchen, andere Förderbanken, beispielsweise die Weltbank, bei EZ-Projekten stärker einzubinden. Zum andern aber werde die KfW verstärkt private Kapitalgeber an EZ-Projekten beteiligen. “Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass wir einen Teil des Risikos übernehmen”, sagte Laibach weiter. Schon heute übernehme die KfW in Finanzierungen immer wieder die first loss tranche, sodass private Kapitalgeber erst dann von eventuellen Verlusten getroffen werden, wenn diese erste Tranche aufgebraucht ist.

Die KfW hat laut Laibach im vergangenen Jahr EZ-Zusagen von 11 Milliarden Euro getätigt. “Davon stammen schon heute mehr als 50 Prozent der Mittel nicht aus dem Staatshaushalt”, sagte Laibach weiter. 60 Prozent aller Zusagen im vergangenen Jahr seien in den Bereichen Umwelt und Klima getätigt worden. Die über die KfW getätigten Zusagen seien nicht allein Kredite. “Zuschüsse bleiben für die Unterstützung von fragilen Staaten, die Armutsbekämpfung und den Erhalt der Biodiversität von großer Bedeutung”, sagte Laibach weiter.

Zuletzt hatte Entwicklungsministerin Svenja Schulze vor einer weiteren Kürzung des BMZ-Haushalts gewarnt. Deutschlands Wohlstand würde auch über die Vernetzung mit dem Ausland gesichert, betonte Schulze zuletzt in einem Interview mit dem Stern.

Bereits in den vergangenen beiden Haushaltsrunden musste das BMZ empfindliche Budgetkürzungen verkraften. 2023 lag der Etat noch bei 12,2 Milliarden Euro. 2021 und 2022 standen dem BMZ 12,4 beziehungsweise 12,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Allerdings standen dem Ministerium in den vergangenen Jahren jeweils rund 1,5 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie der finanziellen Bewältigung der Folgen des Ukrainekriegs zur Verfügung. Vor den akuten Krisenjahren hingegen lag der Etat des BMZ 2019 noch bei 10,2 Milliarden Euro. dre/hlr

Die Verhandlungen über ein Migrationsabkommen zwischen Kenia und Deutschland sind nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums weit fortgeschritten. Joachim Stamp, der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, wird demnach im Mai zu weiteren Verhandlungen nach Kenia reisen. Geplant ist es, ein entsprechendes Migrationsabkommen in den kommenden Monaten abzuschließen. Weitere Details gab das Ministerium zunächst nicht bekannt und verwies auf die Vertraulichkeit der Verhandlungen. Sowohl Kanzler Olaf Scholz als auch Außenministerin Annalena Baerbock machten jedoch bei ihren Besuchen in Kenia in diesem und im vergangenen Jahr deutlich, dass die Anwerbung von Fachkräften ein zentraler Bestandteil des Abkommens sein soll.

Neben Kenia zieht die Bundesregierung auch ein Migrationsabkommen mit Ghana in Betracht. Die Verhandlungen stünden jedoch noch am Anfang, teilte der Ministeriumssprecher auf Nachfrage von Table.Briefings mit. Mitte März sei Stamp für erste Sondierungsgespräche nach Ghana gereist. Bei den Gesprächen wurde demnach die “Vertiefung der Zusammenarbeit” verabredet. Mit Kenia hatte es die ersten Sondierungsgespräche bereits im September 2023 gegeben.

Bereits Ende Januar hatte die Bundesregierung eine Migrationspartnerschaft mit Marokko vereinbart, um illegale Migration zu verhindern. Neben den drei afrikanischen Ländern gibt es Gespräche mit Moldau, Usbekistan, Kirgisistan, Kolumbien und den Philippinen. Mit Georgien gibt es ebenfalls bereits ein unterzeichnetes Abkommen. dre

Die Londoner Börse hat zunächst positiv darauf reagiert, dass der britische Konsumgüterkonzern PZ Cussons seine Afrika-Aktivitäten verkaufen will. Nach dem jüngsten Wirtschaftsabschwung auf dem Kontinent stehe auch das Nigeria-Geschäft, der größte Markt von PZ Cussons, zum Verkauf, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Kurs der Aktie stieg in den laufenden Woche um 9,7 Prozent. Die Titel von PZ Cussons Nigeria, die an der Börse Lagos gelistet sind, aber nur wenig gehandelt werden, verteuerten sich in den vergangenen drei Monaten um rund 14 Prozent.

Der Konzernumsatz von PZ Cussons ging im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 23,7 Prozent zurück, was die Unternehmensführung vor allem auf die Abwertung der nigerianischen Währung zurückführt. In ganz Afrika gingen die Einnahmen trotz der ergriffenen Gegenmaßnahmen, einschließlich einer Erhöhung der Produktpreise, um die Hälfte zurück.

Angesichts des schwierigen Marktumfelds auf dem Kontinent prüft der Vorstand des Unternehmens strategische Optionen, “um Risiken zu reduzieren und den Shareholder-Value zu maximieren”, hieß es in einer Mitteilung. Eine davon ist ein vollständiger Verkauf des Afrika-Geschäfts. “Es ist nichts ausgeschlossen”, ließ sich CEO Jonathan Myers zitieren.

Der geplante Rückzug ist deshalb pikant, weil PZ Cussons seine historischen Wurzeln in Afrika hat. Das Unternehmen wurde 1884 unter der Firma Paterson Zochonis in Sierra Leone gegründet und expandierte bald darauf nach Nigeria. Das Unternehmen stellt Hygiene-, Baby- und Kosmetikprodukte her. Diese sind in Afrika vor allem unter der Marke Imperial Leather bekannt. hlr

Die M23-Rebellen im Osten der DR Kongo haben eigenen Angaben zufolge nach tagelangen Kämpfen die Kontrolle über die wichtige Bergbaustadt Rubaya übernommen. Dies teilte ein M23-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters mit. In den Minen um Rubaya wird vor allem das für die Produktion von Smartphones wichtige Mineral Coltan abgebaut. Der Sprecher der kongolesischen Armee für die Operationen gegen M23 sagte Reuters, er könne nicht bestätigen, dass die Rebellen die Stadt eingenommen hätten. Die Armee überprüfe derzeit, ob die Stadt in die Hände der M23-Miliz gefallen ist oder nicht.

M23 hat seit Beginn der aktuellen Offensive bereits zweimal für einige Tage die Kontrolle über Rubaya übernommen. Zuvor befand sich die Stadt unter der Kontrolle einer regierungsfreundlichen Miliz, die als Wazalendo bekannt ist. Im Dezember hatten die Vereinten Nationen erklärt, dass bewaffnete Wazalendo-Gruppen Standorte innerhalb der wichtigsten Abbaugebiete kontrollierten und damit die Lieferkette für Zinn, Tantal und Wolfram gefährdeten.

Bei den Konflikten im Ostkongo geht es auch um die Kontrolle des illegalen Handels mit Zinn und Gold sowie mit Coltan und Tantal. Die Mineralien werden im Kongo abgebaut, bevor sie über die Nachbarländer Ruanda, Uganda und Burundi ins Ausland geschmuggelt und auf den Weltmarkt gebracht werden. Die kongolesische Regierung sowie Vertreter der Vereinten Nationen und westlicher Staaten beschuldigen Ruanda die M23 zu unterstützen. In mehreren Berichten legte die UN entsprechende Beweise vor. Ruanda streitet eine Unterstützung vehement ab.

Die kongolesische Regierung befindet sich derzeit zudem in einem Rechtsstreit mit dem kalifornischen Technologiekonzern Apple. Die Anwälte des Landes werfen Apple vor, illegal exportierte Mineralien aus dem Kriegsgebiet im Ostkongo in seinen Geräten zu verwenden. Apple teilte mit, das Unternehmen habe keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass Schmelzer oder Raffinerien in seiner Lieferkette bewaffnete Gruppen im Kongo oder einem angrenzenden Land finanzierten oder begünstigten. ajs/rtr

Al Jazeera: Die versteckten Kosten des EU-Ruanda-Abkommens. Im Zuge der grünen Transformation der Wirtschaft hat die Europäische Union mit Ruanda ein Abkommen über die Versorgung mit wertvollen Mineralien, die für den Bau sauberer Technologien wie Solarzellen und Elektrofahrzeuge benötigt werden, unterzeichnet. Doch Ruanda exportiert mehr als es abbaut. Riesige Mengen an Mineralien wie Coltan und Gold werden aus dem vom Krieg verwüsteten Nachbarland DR Kongo geschmuggelt und in Ruanda auf den Weltmarkt gebracht.

Bloomberg: CMB erwartet 3,5 Milliarden Dollar Investitionen in namibischen Grünen Wasserstoff. Das belgische Schifffahrtsunternehmen Cie Maritime Belge (CMB) plant, die erste Phase seines namibischen Wasserstoff- und Ammoniakprojekts noch in diesem Jahr zu eröffnen. Das Projekt in Walvis Bay wird voraussichtlich die erste in Betrieb befindliche Anlage für grünen Wasserstoff in Namibia sein und soll Treibstoff für CMB-Schiffe produzieren.

Financial Times: Enorme Lieferengpässe belasten den Kakaomarkt. Die Preise der aktivsten Terminkontrakte in New York und London für die Lieferung im Laufe dieses Monats sind innerhalb von zwei Tagen um mehr als 25 Prozent eingebrochen. Damit ist der Preis um mehr als 3.000 Dollar pro Tonne höher als bei einem Vertrag zur Lieferung in einem Jahr. Die heftigen Schwankungen sind ein Zeichen für die Volatilität und den Stress des Marktes nach aufeinanderfolgenden schlechten Ernten in der Elfenbeinküste und in Ghana, die rund zwei Drittel des weltweiten Kakaos liefern.

Le Monde: Elfenbeinküste will Wiederaufforstung mit Emissionshandel finanzieren. Um seine Wälder wieder aufzuforsten, bereitet sich die Elfenbeinküste auf Privatisierungen vor: Ein Wald in Haut-Sassandra im Westen des Landes sollte der erste sein, für den eine Konzession für 50 Jahre vergeben wird. Die technischen und finanziellen Betreiber des Projekts sind das ivorische Unternehmen Agro-Map und das französische Adryada. Das Land hat seit 1960 fast 80 Prozent seines Baumbestandes verloren.

Business Insider: Wie Patrice Motsepe Südafrikas Energiekrise lösen will. GoSolr, ein vom südafrikanischen Milliardär Patrice Motsepe unterstütztes Unternehmen, will zehn Milliarden Rand (537 Millionen Dollar) in ein Leasingprogramm für Solarpaneele und Batterien für Haushalte im Land investieren. Der Konzern will seine Erzeugungskapazität in den nächsten vier Jahren von derzeit 70 auf etwa 500 Megawatt erhöhen. Das Unternehmen ist das größte seiner Art in Südafrika und ist eines von mehreren, die von den Stromausfällen und den steigenden Strompreisen profitieren, die das Land seit 2008 plagen.

Seit drei Jahren steht Antoine de Saint-Affrique an der Spitze von Danone, dem größten Molkereikonzern der Welt dank eines Umsatzes von 27,6 Milliarden Euro. Unter de Saint-Affriques Vorgänger Emmanuel Faber war die Zuversicht groß, dass Afrika einen nennenswerten Beitrag zum Erfolg des Konzerns leisten könne. Heute herrscht Ernüchterung über das Afrika-Geschäft.

Saint-Affrique steht unter dem Druck von Investoren, die eine höhere Rendite einfordern. Danone kommt auf einen Gewinn von nur 2,2 Milliarden Euro. Die Rendite liegt bei mageren 3,65 Prozent. Das ist viel zu wenig, um im Konzert der Erfolgreichen mitspielen zu können.

Es wird auch kaum besser werden. Für das laufende Jahr stellt Saint-Affrique eine Umsatzsteigerung von nur drei bis fünf Prozent in Aussicht. Mit solchen Zahlen erarbeitet sich der Manager keine Bonuspunkte bei den Investoren. In den USA, dem größten Markt von Danone, musste er im Januar die beiden Einheiten Horizon Organic und Wallaby an einen Private-Equity-Fonds verkaufen. Das dürfte nicht genügen.

Im März 2022 kündigte Saint-Affrique ein Programm zur Überprüfung des Portfolios und der Rotation von Vermögenswerten an. Am Ende solcher Programme stehen meist Verkäufe. Ob Saint-Affrique auch Einheiten in Afrika opfern wird, ist noch nicht bekannt. Doch klar ist auch: Anders als sein Vorgänger Faber es in Aussicht gestellt hatte, trägt Afrika nicht zu einem stärkeren Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns bei. Damit wird Saint-Affrique sich über kurz oder lang die Frage stellen müssen, wie lange noch er an Afrika festhalten will oder ob er bereit ist, noch einmal kräftig zu investieren.

Der Danone-Boss hat bisher nichts über seine Absichten verlauten lassen. Interviews gibt er ohnehin so gut wie nie, und Berührungspunkte zu Afrika gibt sein Werdegang nicht her. Ende 1964 wurde er im schicken Pariser Vorort Boulogne-Billancourt geboren. Er entstammt dem Adel des Ersten Empires. Sein Vorfahr Louis Bernard wurde 1807 in den Stand eines Baron Bernard de Saint-Affrique erhoben. Antoine de Saint-Affrique, wie sich der Danone-Boss kurz nennt, studierte an der renommierten Business School Essec und wurde anschließend Marine-Offizier der Reserve. An seinen Militärdienst schloss er die Harvard Business School an.

Seine berufliche Karriere begann im Zahnpasta-Geschäft von Unilever und führte ihn dann in die Senf-Abteilung von Danone. Nach drei Jahren kehrte er zu Unilever zurück, wo er sich auf der Karriereleiter auf diversen Posten in Europa nach oben arbeitete. 2015 folgte die Berufung an die Spitze von Barry Callebaut, dem europäischen Marktführer für Schokolade.

In den Jahren zwischen 2010 und Saint-Affriques Amtsantritt 2021 sind Danone spektakuläre Geschäfte in Afrika gelungen. Allein von 2012 bis 2016 hatte der Konzern mehr als eine Milliarde Euro in den Kontinent investiert. Heute ist Danone in Afrika vertreten wie nur wenige Nahrungsmittelkonzerne:

Doch die Liste der Rückschläge ist noch länger:

Faber hatte versprochen, dass aus Afrika ein wesentlicher Beitrag zu Umsatz und Gewinn kommen werde. Davon ist unter Antoine de Saint-Affrique keine Rede mehr. Im aktuellen Geschäftsbericht weist der Konzern den Umsatz in Afrika nicht aus. Unter den Höhepunkten des Jahres 2023 hat der Konzern Afrika nur ein Mal genannt: In Marokko wurde in vier Joghurt-Rezepten der Zuckergehalt gesenkt. Christian von Hiller

“Seit mehreren Jahren schon ist Edo State quasi zu einem Synonym geworden für irreguläre Migration in Nigeria“, sagt der Fotograf Omoregie Osakpolor. Viele, vor allem junge Menschen machen sich auf den Weg Richtung Europa oder woandershin, nicht wenige sehen und hören ihre Familien nie wieder, etliche ertrinken im Mittelmeer bei der Überfahrt in Booten.

“We speak their names in hushed tones” – auf Deutsch etwa: “Wir sagen ihre Namen im Flüsterton” – heißt die jüngste Arbeit von Osakpolor. Dort beschäftigt sich der 33-Jährige mit denen, die zurückbleiben: Den Ehefrauen, Männern, Kindern, Vätern, Müttern, Schwestern, Kindern und Cousins, den Freundinnen und Bekannten – die geeint werden durch die Abwesenheit derer, die Nigeria verlassen haben auf der Suche nach einem besseren Leben. Osakpolor hat zwischen 2016 und 2018 selbst drei Cousins verloren, deren Verbleib bis heute nicht geklärt werden konnte.

“Bei Familientreffen sprechen wir ihre Namen nicht aus, weil wir Angst haben, die Wunden wieder aufzureißen, die die Familienmitglieder in ihren Herzen mit sich tragen”, so Osakpolor. Drei Jahre hat der Fotograf Osakpolor, der sich als Autodidakten beschreibt, an dem Projekt gearbeitet. Die Ausstellung ist multimedial angelegt: Fotos, Virtual Reality, Originalaufnahmen mit Hinterbliebenen und ein Schiffscontainer sollen die anwesende Abwesenheit der Migranten spürbar werden lassen. Die Ford-Stiftung und andere Partner haben die Arbeit unterstützt.

Gezeigt wurden Teile des Projekts etwa in Austin, Texas, sowie in Tunesien auf dem Filmfestival. Derzeit sucht Osakpolor, der auch ein Semester an der Filmhochschule in Ludwigsburg studiert hat, nach einem Ort, wo er seine zweite große Soloausstellung mit allen ihren Teilen zeigen kann. lcw